<엑스오, 키티(XO, Kitty)>에서 <아이 러브 유(Eye Love You)>까지

장민지 경남대학교 미디어영상학과 조교수

현재의 K-콘텐츠는 일상적으로 글로벌 수용자와 마주한다. 예를 들어 케이팝 밴드들은 데뷔와 함께 국내/외 활동을 동시에 진행하며, 한국어뿐만 아니라 영어를 통해 팬덤과 소통하고자 한다. 이 가운데 실제로 한국 밖에서 한국을 재현하는 콘텐츠가 하나둘 나타나기 시작했다. 미국과 일본에서 제작된 <엑스오, 키티(XO, Kitty)>와 <아이 러브 유(Eye Love You)>는 각각 한국을 배경으로 하고 한국 남자 주인공이 등장하지만 여기서의 ‘한국’은 정작 한국인들에게 낯선 감각으로 수용된다.

한류는 한국 밖의 공간에서 확산되는 한국 대중문화를 일컫는다. 한국의 문화가 비/한국적인 공간에서 확산되기 위해서는 주류문화와 경합하고, 갈등하고, 융합되는 등의 일련의 과정을 거칠 수밖에 없다. 이 때문에 한류는 문화적으로 복합적인 위치를 동시에 점유한다. 이는 하나의 트렌드로서의 ‘한류’가 전 세계로 확산돼 가고 있다는 것을 의미하지만 다른 한편으로는 한류 안에 더 이상 ‘한국’이 존재하지 않을 수도 있다는 것이다.

특히 2023년 제작됐던 스핀오프 작품인 <엑스오, 키티(XO, Kitty)>는 전작에서 주인공이었던 라라 진의 여동생 ‘키티((Kitty Covey)’의 이야기다. 이 드라마는 아예 배경을 미국에서 한국으로 옮겨 국제학교 기숙생활을 하는 키티의 ‘한국에서의 삶’을 전면적으로 보여준다. 포스터에서는 횡단보도, 벚꽃, 롯데월드타워와 같은 요소들이 서울을 이미지화한다. 이 드라마에서 키티는 돌아가신 어머니의 첫사랑에 대한 기록들을 파헤치기 위해 서울국제학교에 진학하고자 한국으로 무작정 떠난다. 키티는 몇 년 전 남산타워에서 만나 사랑을 키워온 한국인 남자친구 ‘대’와 장거리 연애 중이다.

놀랍게도 이 드라마는 다음 시즌 제작이 결정될 만큼 공개 직후 글로벌에서 상위권을 차지했으나 한국에서는 그다지 대중적인 인기를 얻지 못했다. 그도 그럴 것이 이 드라마에서 한국은 일반적으로 한국인이 경험하지 못하는 ‘한국’을 재현하기 때문이다. 이 시리즈에 등장하는 한국 배우들은 한국어만큼이나 영어를 완벽하게 사용하고, 한국 고등학교 생활은 미국이 배경이라 해도 무관할 만큼 ‘국제적’으로 그려진다(비록 국제학교가 배경이라 할지라도). 이 때문에 한국 시청자들은 타자의 시선으로 재현된 ‘한국’을 어색해할 수밖에 없다. 그들이 인식하는 한국은 사실, 그 어디에도 없기 때문이다.

한류는 이처럼 타자의 얼굴을 하고 각국으로 전파됐다. 한류는 해외 각국에서 그 나라의 정체성과 함께 드러날 수밖에 없는 존재적 특질을 갖는다. 글로벌 사회에서 한류가 드라마-케이팝-그리고 소셜미디어를 통한 한국 라이프스타일의 소비로 그 범주를 확장시키면서 한류는 더더욱 유연하고 유동적으로 진화했다. 결론적으로 글로벌 수용자가 이용하고 소비하는 한류의 정체성은 닫힌 원을 그리지 않고 한쪽이 빈 상태의, 영원히 고정될 수 없는 특징을 갖고 부유할 수밖에 없다.

한류는 이처럼 복합적인 위치를 동시에 점유하기 때문에 한국적 맥락을 벗어나 확산될 가능성을 갖는다. 특히 한류는 문화적 확산이라는 목적을 달성하기 위해 기존 문화와 융합하거나 주류문화에 대항하는 방식으로 그 모습을 변화시켜왔다. 글로벌 곳곳에 확산된 ‘한류’ 속 한국의 이미지는 ‘마치 작은 옷감을 여러 개 이어 붙인’ 패치워크 같은 형태를 띠고 있다. 이는 하나의 트렌드로서의 ‘한류’가 전 세계 전반에 확산돼 가고 있다는 것을 의미하지만 다른 한편으로는 한류 안에 더 이상 ‘한국’이 존재하지 않을 수도 있다는 것 또한 의미한다.

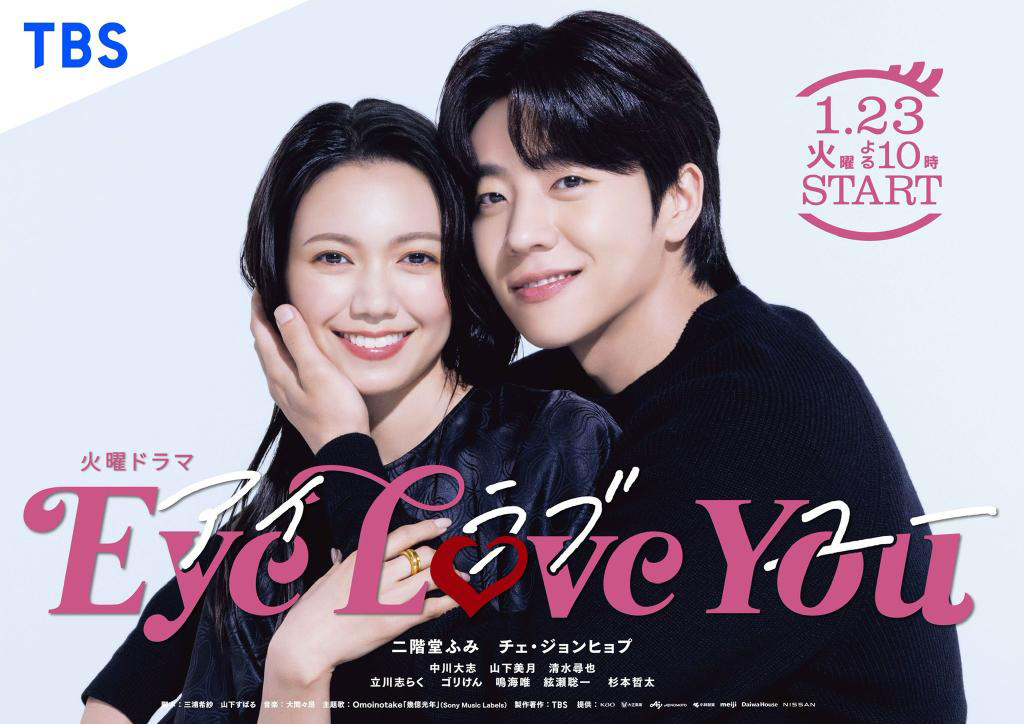

태오는 이 드라마에서 유학생 신분으로 연구를 위해 일본에 있는 대학원에 진학한 상태다. 이런 사회적 정체성은 태오가 일본 사회에서 정박된 존재가 아닌 ‘유동적’ 존재임을 의미한다. 특히 생활비를 벌기 위해 아르바이트로 배달 일을 하는 것 또한 이러한 맥락에서 이해가 가능하다. 한국 음식을 배달하는 태오는 드라마에서 단순히 ‘식사’뿐만 아니라 한국적인 것을 소개하는 매개자가 된다. 무엇보다 드라마상에서 한국적인 요소는 일본 사회 곳곳에 태오와 함께 등장한다. 태오가 유리에게 라볶이를 추천하자 그녀는 회사 동료인 마히로와 함께 한국인 식당에 방문하고, 태오의 연구소에 한국 음식이 든 택배가 배달돼 서로 나눠 갖기도 한다. 이는 태오가 재현하는 것이 단순히 한국 남성이 아니라 한국 문화, 더 나아가 일본 사회에서 다양한 방식으로 전파되고 있는 한국의 라이프스타일, 즉 한류 그 자체라는 사실을 알 수 있다.

(사진출처: TBS)

결론적으로 이 드라마는 태오가 가지고 있는 한국 문화적 특성, 특히 일본 사회에 일상적으로 확산되고 있는 한류를 태오의 캐릭터성에 강하게 부과하여 재현함으로써, 일본 사회 내에서 수용되고 있는 한국 문화를 재맥락화하고 있다는 특징을 갖는다. 이는 타자성을 가진 한국 문화(혹은 한류)가 태오의 캐릭터를 관통해 또 다른 수용-맥락을 생산한다는 것을 의미한다. 이 드라마에 등장하는 많은 인물들은 태오의 행동과 커뮤니케이션 방식을 통해 한국 문화를 이해하고 태오는 일본에서 한류의 위치를 다시금 상기시키는 매개체가 된다. 이는 태오의 타자성을 통해 일본 사회에서의 한류, 더 나아가 이 드라마를 수용하는 수용자들의 한류 수용 방식 그 자체를 본 드라마가 재현하고 있다고 분석할 수 있을 것이다.

특히 유리의 로맨스 대상으로서 재현되는 태오의 ‘한국적’ 남성성은 기존의 한국 문화를 받아들이고 이를 경험해온 한류 수용자들의 맥락 안에서 독해될 가능성이 높다. 이러한 태오의 한국적 남성성은 한류를 경험하는 수용자들에게 대안적인 남성성을 시험하고 자신이 상상하는 ‘한류’ 그 자체를 시도해볼 수 있는 하나의 ‘빈 공간’으로 존재한다. 결국 그들이 상상하는 한류는 한국이라는 옷을 입고 있지만, 그들의 수용 맥락 안에서 마음껏 주조될 수 있는 다기적이고 하이브리드적인 문화가 된다. 실제로 이 드라마는 태오라는 한국인 남성이 주인공이지만, K-콘텐츠라고 하기에는 산업적으로나 문화적으로 모호한 지점이 있다. 문제는 단순히 한국인이 등장한다고 해서, 혹은 한국인 스태프가 제작과정에 투입됐다고 해서 한류라고 딱 잘라 정의내릴 수 없다는 데 있다(장민지, 2024).

동시에 한국 밖의 국가들도 K-콘텐츠 요소를 적극 활용해 그들의 콘텐츠 제작을 시도한다. 이 때문에 아이러니하게도 K-콘텐츠에서 K(케이)가 사라지는 경우들도 종종 발견된다. 실제로 글로벌화된 케이팝의 생산에는 다양한 국적의 뮤지션들이 참여하게 되고, 이는 국적을 지운 채 혼종적인 모습으로 전 세계 플랫폼에서 케이팝이라는 이름으로 유통되기도 한다. 앞서 살펴본 <엑스오, 키티>나 <아이 러브 유>와 같은 드라마는 한국을 소재로 하지만 각각 미국과 일본에서 제작한 콘텐츠다.

그렇다면 K-콘텐츠 정의는 어떻게 변화하고 있는 것일까? 문화는 ‘변화’하는 것이고, 그렇기 때문에 지속될 수 있다는 맥락에서 이러한 변화는 단순히 부정적이거나 긍정적인 것으로만 바라보기 어렵다. 다만 K-콘텐츠가 글로벌로 유통되며 인기를 얻기 시작할 때의 감각과 주류문화로 진입하기 시작한 현재의 감각은 매우 다르다. 과연 한국적이면서 세계적인 것은 가능한가. 특수성과 보편성이 함께 하는 것이 가능한 것인지, 우리는 K-콘텐츠를 통해 되물을 필요가 있다.