: 혼합의 미학

<파묘>를 기점으로 한국형 오컬트 영화, 콘텐츠에 대한 관심이 쏟아지고 그 성공 가능성에 대한 원인과 기대가 부흥하고 있다. 그렇다면 <파묘>의 성취를 이끈 주요인은 무엇일까. 그것은 바로 <파묘>가 기존 서구에서 통용되던 오컬트 영화의 외피를 적당히 빌리며 실상 한국형 오컬트, 혹은 한국형 무속 영화의 특장점을 영리하게 활용하고 있단 점이다. 이는 오컬트 영화의 초현실적이고 장르적인 재미를 다소 줄이더라도 여러 현실 세태의 반영과 다양한 영화적 소재의 차용, 예외적인 방향성을 선택하는 데 있다. 이러한 논지를 설명하기 위해 본 글은 오컬트 영화의 개념부터, 1970년대를 부흥의 발원 시기로 보는 서구 오컬트 영화의 계보, 그리고 1980년대의 한국형 오컬트(무속) 영화의 계보를 밝힌다. 이어 <파묘>에 대해 펼쳐진 국내외 평단과 관객의 반응을 살피며, 다시 한번 <파묘>와 한국 오컬트 콘텐츠의 성공 가능성, 방향성을 타진한다.

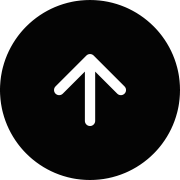

아마 이러한 논의를 본격적으로 꺼내야 하는 이유로는 극장가 비수기임에도 국내 1,191만 관객을 이끌며 한국 오컬트 영화의 상업성과 작품성을 입증한 장재현 감독의 <파묘>를 빼놓을 수 없을 것이다. 익히 알려졌듯 <파묘>는 국내뿐 아니라 아시아를 위시한 세계 시장에서도 한국영화의 이례적인 흥행을 이끌었다. <파묘>는 상업적 흥행뿐 아니라 제74회 베를린국제영화제 포럼 섹션에 초청되며 비평적인 인정을 받기도 했다. 포럼 섹션은 1997년 홍상수 감독의 <돼지가 우물에 빠진 날>부터 2023년 유형준 감독의 <우리의 상관없이>까지 주로 상업 대중영화와 배치되는 독립적이고 작가적인 작품을 상영하는 부문이다. 물론 베를린국제영화제의 집행부 교체 등 외부적인 요인(한주연, 2024. 1. 22)도 고려해야겠지만, 기본적으론 <파묘>가 해외 평단에 작가성과 작품성을 인정받았음을 부정하긴 어렵다.

그렇다면 분명히 대규모 자본으로 제작된 대중 상업영화이면서 작가영화의 면모까지 혼재된 <파묘>의 특장점은 무엇일까. 흔히 장재현 감독의 전작인 <검은 사제들> <사바하>에 이은 ‘장재현 오컬트 3부작’으로 통용된다. 하지만 엄밀히 따졌을 때 <파묘>는 두 개의 전작과 뚜렷한 차이를 가지고 있는데 그것은 바로 장르와 소재의 혼합이 한층 더 뚜렷해졌단 것이다.

좌측부터 <악마의 씨>, <엑소시스트>, <위커맨>, <오멘>, <서스페리아> 순

(출처 : William Castle Productions / Hoya Productions / British Lion Film Corporation / 20th Century Fox / Studio Mafera)

<파묘> 이전에 한 차례 오컬트 영화 유행을 선도했던 <곡성>(2015)과 <검은 사제들>(2015)는 앞서 설명한 1970년대 근방 서구 오컬트 영화의 장르성을 계승한 작품에 가까웠다. <곡성>은 <악마의 씨>처럼 오컬트적 존재의 정체에 몰두하는 공포 스릴러 계열의 영화였다. <악마의 씨>가 당대 사회 여성의 억압을 표현하는 데 집중한 공포 영화였다면 <곡성>은 장르적 재미에 더 치중해 다중의 서사적 가능성과 교차적인 플롯을 선택했다. <검은 사제들> 역시 <엑소시스트> 이후 횡행했던 엑소시즘, 즉 구마나 퇴마 행위를 중심으로 초자연적 존재와 싸우는 오컬트 장르의 전형을 따랐다.

(출처 : 사이드미러, 폭스 인터내셔널 프로덕션(코리아) / 영화사 집)

한국영화계가 전통적인 1970년대 서구식 오컬트 영화의 양태를 이어받은 것은 2010년대가 처음이 아니다. 70년대에 곧바로 이장호 감독의 <너 또한 별이 되어>(1975)는 <엑소시스트>처럼 아이에 씐 유령으로 고생하는 한 가정의 초자연적 일대기를 그렸고, 이성구 감독의 <영노>(1976) 등도 마찬가지로 공포영화에 가까운 심령 현상을 소재로 삼았다. 앞서선 이만희 감독의 <물레방아>(1966)도 마을의 한 원혼을 공포의 대상이자 매혹의 주체로 설정하며 한 남성의 비극적 이야기를 보여주기도 했다. 90년대쯤엔 동명의 소설을 원작으로 한 <퇴마록>(1998) 등이 등장하기도 했지만, 커다란 반향을 이끌진 못했다.

(출처 : 하명중영화제작소)

해원의 키워드를 적극적으로 활용한 한국의 오컬트 영화는 대표적으로 하명중 감독이 1986년에 만든 <태>를 언급할 수 있다. 하명중 감독이 직접 언급했듯이 <태>는 “당시 한반도의 상황을 은유”(이우빈, 2023. 12. 22)한 작품이다. 군사 정권이 사회 기득권과 결탁해 민중을 억압하는 상황을 낙월도라는 가상의 섬으로 압축적으로 그렸다. 여기서 낙월도의 무당은 섬의 자본가 계층과 어울리며 서민을 억압하는 인물로 설정됐는데, 해원의 예시로서 억압된 사회구조의 부조리를 드러내기 위한 장치로 쓰였음을 발견할 수 있다. 이두용의 <피막>(1981)도 한국형 무속영화, 토속영화를 말할 때 항상 언급되는 작품이다. 해원이란 키워드에 걸맞게 “성적 억압이 극심해 개인의 자유와 사랑을 인정하지 않는 비인간적 사회를 고발”2)하는 작품이다.

(출처 : 세경영화)

즉 통상적 한국 오컬트 영화로 대표되는 <피막>과 <태>는 서구식 오컬트 영화처럼 초자연적 존재와 갈등하고, 그것을 퇴치하는 적대적 구도를 설정하기보단 그러한 가상의 구도를 활용해 잇속을 챙기는 인간의 욕망을 그리는 일에 더욱더 집중했다. 실제로 <피막>의 초자연적 현상은 주인공이자 무당인 옥화(유지인)의 속임수에 가깝게 밝혀졌다. 어머니의 복수를 대신하기 위해 마을 주지들에게 자신의 능력을 가장한 것으로, <피막>의 틀은 인간들의 사적 복수와 감정적인 스릴러 영화에 가깝다. <태> 역시 낙월도 무당의 실질적인 초자연적 힘이나 신내림이 서사에 실질적인 영향을 주진 않는다. 대신 그가 정치적으로 부리는 다른 주민들의 칼과 활이 주인공들을 해칠 뿐이다. 요컨대 한국식 오컬트 영화는 초자연적 소재를 일종의 맥거핀으로 다루면서 인물들의 드라마와 현실적인 싸움에 한 층 더 집중한 형태를 보존해 온 것이다.

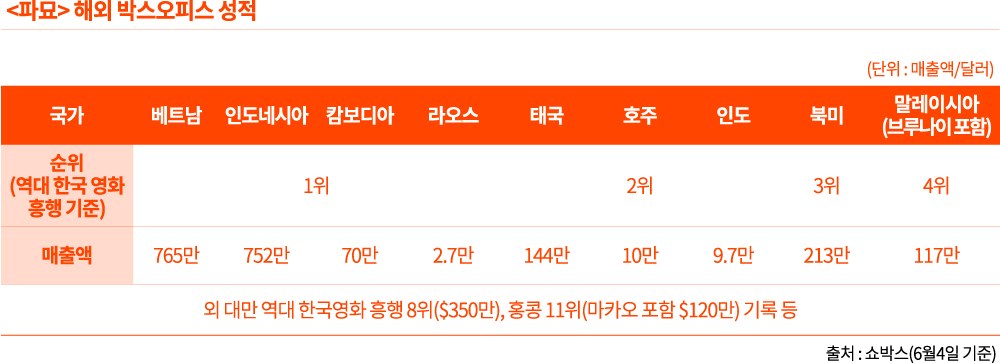

이러한 현상은 위 문단에서 언급했던 한국형 오컬트 영화, 무속 영화의 특징과 같이 오컬트를 맥거핀이나 하위 소재로서 수많은 영화적 요소의 하나로 축소했다는 점으로 정리된다. 이를테면 유사한 시기에 만들어진 넷플릭스 시리즈 <지옥>이나 <선산> 역시 오컬트나 초자연적 현상을 소재로 하지만 실상은 사이비 종교를 주축으로 한 인간 군상극 혹은 가족 드라마에 가까웠다. 한국 오컬트 콘텐츠만의 특질은 2024년 국제적으로 가장 유명세를 날렸던 오컬트 영화 <악마와의 토크쇼>와 비교할 때 더 뚜렷해지기도 한다. <악마와의 토크쇼>는 오컬트 영화의 시효가 되었던 1970년대 미국의 시공간을 배경으로 하고 파운드 푸티지 기법을 통해 그 당시를 최대한 재현한다. 그리고 <위커맨> 유의 포크 호러와 <엑소시스트>와 같은 소녀와 귀신의 합치, 여기에 <비디오드롬>(1983)과 같은 70~80년대 미국의 미디어 비판 영화를 혼합해 무척 전통적인 서구식 오컬트 영화의 모양새를 선택했다. 주인공이 진행하는 방송에 실제 귀신이 침입했는지, 귀신의 정체가 무엇인지 ‘알기 위한’ 이야기가 주된 플롯이다.

(출처 : 스푸키 픽쳐스, Future Pictures, Good Fiend Films,Image Nation)

하지만 <파묘>를 비롯한 지금의 한국형 오컬트 콘텐츠는 ‘알기 위한’ 이야기를 주된 맥락에 두지 않는다. 물론 서사적 재미를 위해 어느 정도의 서스펜스를 유지하긴 하지만, 친일파 집안의 내력이나 오니의 정체 등을 긴 지연 없이 금방 밝혀 버리는 <파묘>는 오컬트 영화의 전통적인 장르적 재미를 어느 정도 포기하는 대신 더 많은 맥락을 품을 수 있는 그릇이 된 것이다. <파묘>를 보는 이러한 시선은 <파묘>가 크게 흥행한 인도네시아의 영화감독 찬드라 아디트야의 후기를 통해서도 확인할 수 있다. 그는 “전혀 다른 두 가지 방식의 공포 때문에 <파묘>는 내게 각기 다른 두편의 영화처럼 느껴진다. 후반부에 드러나는 공포는 전반의 스토리와 명백하게 연결되어 있음에도 불구하고 두 내러티브의 변곡선이 매끄럽게 이어지지 않는다고 느끼게 한다.”(찬드라 아디트야, 2024. 5. 17)라고 적으며 국내에서 <파묘>에 가해진 비판을 어느 정도 반복하면서도 “<파묘>의 K팝 아이돌 같은 무당은 이 영화에 독보적인 지위를 부여”한다고 진단하고 있다. 해외에서 <파묘>가 인기를 끈 이유는 또 다음과 같다. 대만의 기사는 “<파묘>는 겉으로는 스릴러 미스터리이지만 속으로는 역사적 트라우마를 다룬 영화”라며 한국과 유사한 대만의 비극적인 근현대사가 대만 관객의 흥미를 이끌었다고 평가했다.

(출처 : 쇼박스, 파인타운 프로덕션)

다시 정리하자면 <파묘>는 오컬트 영화의 전통적이고 틀 지어진 재미 대신, 오컬트를 소재로 소비했을 뿐이다. 그 속에는 <피막> <태> 등 한국형 오컬트 영화가 보여줬던 사적 복수, 사회·역사적 부조리의 저항, 자경단 서사와 더불어 지금 세태를 반영해 K-콘텐츠의 세련된 정서를 재현하는 일련의 이미지를 적절히 혼성 모방했다. 혼합의 미학을 보여줬다고 말하는 것이 적절하다. <파묘>의 내부 텍스트가 주인공이 풍수사, 무당, 장의사 등으로 다양하고 장의사로 등장하는 영근(유해진)이 신실한 기독교인이라는 등의 복합적인 콜라주를 택했듯이 <파묘>의 외부 형태 역시 ‘오컬트 장르’에만 치중하지 않은 다면적 구조를 형성한 것이다.

그러므로 ‘한국형 오컬트 영화’가 부흥했다고 해서 지나치게 ‘오컬트’라는 용어에 치중해 할리우드식의 오컬트 콘텐츠를 반복 양산하는 일은 불필요하다. 이를테면 단순한 장르적 서스펜스를 위한 한국 무속신앙의 무분별하게 활용하거나 한국 무속 신화에 대한 지나친 캐릭터화를 지양해야 한단 의미다. 그보단 <파묘>처럼 관객의 흥미를 ‘오컬트’란 친숙한 소재로 강하게 끌되 그 내부에는 더 다양하고 예외적인 요소를 혼합하는 방향성이 필요하다. <파묘>의 장재현 감독이 차기작으로 한국 오컬트의 무대 위에 “러시아 정교회, 뱀파이어 등의 이야기를 그릴 것”(윤여수, 2024. 5. 3)이라고 밝힌 사실은 전술한 방향성과 일맥상통한다.