케이팝의 이상한(queer) 젠더 수행(performance)

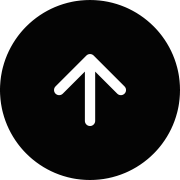

(출처 : tvN https://tvn.cjenm.com)

이와 같은 젠더 수행은 주디스 버틀러가 말한 젠더의 개념과 맞물린다. 버틀러는 섹스, 젠더, 섹슈얼리티는 모두 자유롭게 떠다니는 인공물이자 언제나 생성되는 과정 중의 구성물이라고 설명한다. 젠더는 지속적인 수행(performance)이라는 것이다. 그 결과 남자와 남성적인 것은 남자의 몸을 의미하는 것만큼이나 쉽게 여자의 몸을 의미할 수 있고, 여자와 여성적인 것은 여자의 몸을 의미하는 만큼이나 쉽게 남자의 몸을 의미할 수도 있다. 몸과 젠더 규범의 분리는 여성과 남성이라는 섹스 역시 젠더만큼이나 문화적으로 구성된 것이라는 결론으로 이어진다. 젠더는 문화에 앞서서 그 위에서 문화가 행해지는 정치적으로 중립적인 표면으로 생산되고 설정되게 하는 담론적, 문화적 수단이다(Judith Butler. 1990; 조현준. 2008). 버틀러가 이러한 개념을 수행성(performativity)이라고 명명한 것은 행위주체(agency)가 수행(공연)하는 젠더를 강조하기 위해서다. 마치 무대 위의 케이팝 아이돌처럼, 우리는 모두 자신의 젠더를 수행하고 있다.

무대 위의 케이팝 아이돌은 현실의 헤게모니적 남성성을 모방하기도 하고 비틀기도 한다. 케이팝은 미디어가 재현하는 남성성의 전시장이다. 근육질의 몸을 자랑하는 ‘짐승돌’에서부터 귀여운 남동생, 다정한 연인, 젠더리스한 친구 등을 연기하는 케이팝 아이돌은 다양한 무대 위의 남성성을 상연한다. 특히 BTS가 빌보드 ‘HOT 100’ 차트의 정상을 차지하고, 그래미어워즈(Grammy Awards)에서 공연하는 등 해외 시장에서 큰 성공을 거두면서 케이팝은 한국을 대표하는 문화상품이 됐다. 미국이 절대적 우위를 차지하는 대중음악 시장에서 아시아인이 그래미와 빌보드에 오르내리는 것은 그 자체로 특별한 사건이며, ‘아메리칸 드림(American Dream)’의 연장선으로 볼 수 있는 것이다. 코첼라, 롤라팔루자 등 해외의 주요 음악 페스티벌에서 한국의 아이돌 그룹이 공연하는 일은 이제 신기한 일만은 아니다. 이는 케이팝이 한국을 넘어서 트랜스내셔널한 존재가 되었다는 것을 보여준다.

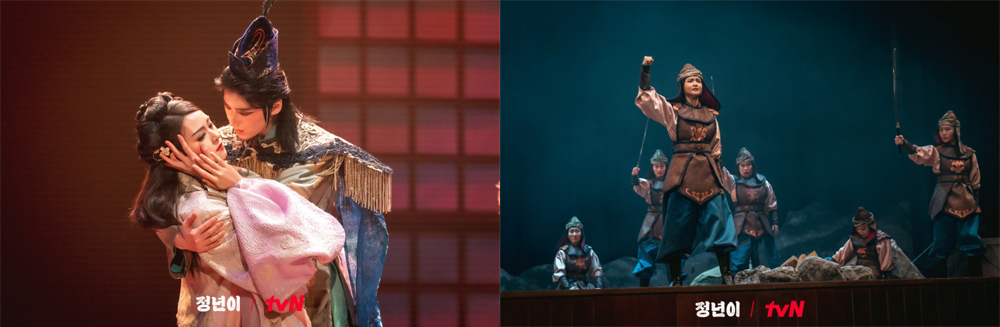

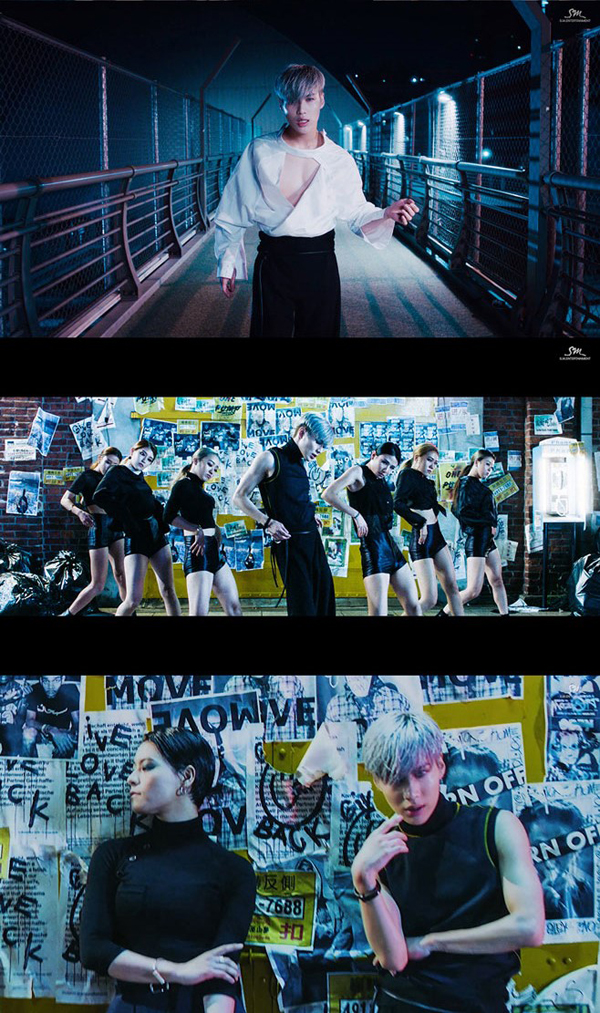

(출처 : SM엔터테인먼트 https://www.smentertainment.com)

케이팝으로 대표되는 한류는 헤게모니적 남성성과는 거리가 있는 새로운 남성성으로 여겨진다. 케이팝의 퀴어함은 헤게모니적 남성성을 대체할 가능성으로 부상했다. ‘샤이니’ 태민의

(출처 : SM엔터테인먼트 https://www.smentertainment.com / https://www.youtube.com/watch?v=2on-gLNIQ8Y&t=13s)

보이시한 외모로 데뷔 초부터 화제를 모았던 엠버는 “남자냐 여자냐”와 같은 식의 괴롭힘을 많이 당했던 아이돌이기도 하다. 그는 자신의 여자다움을 추궁하는 사람들에게, ‘나다움’을 드러내면서 남자다움과 여자다움의 경계를 넘나드는 작업을 보여준다. ‘마마무’는 초기에 짧은 머리의 래퍼 문별의 남성성이 케이팝 팬들에게 주목받았다. 커트 머리에 수트를 입고 무대에 오른 문별은 ‘언빠’(언니+오빠)로서 마마무의 존재를 알렸다. “나는 예쁜 것보다는 잘생긴 것이 좋다”는 발언으로도 잘 알려진 그는 남장을 하고 무대에 오른 적도 있을 만큼, 케이팝의 퀴어함을 드러낼 때 손에 꼽히는 아이돌이기도 하다. 엠버나 문별 등이 보여주는 ‘여자의 남성성’, 이 사이 공간은 젠더의 자연스러움을 의심하게 한다. 머리를 기르지 않는, 근육질 몸매의 여성은 남성으로 오인받는다. 남자도 아니고, 여자도 아닌 사람들이 무대 위에 등장함으로써, 규범적으로 구획된 성별 구분에 의문을 던질 수 있게 된 것이다. 남자다움이나 여자다움이라는 정체성을 부여하기 위한 호명은 개인을 규격화함으로써만 구성된다. 이에 대한 주체의 응대는 재의미화나 재발화의 가능성을 열 수 있다. ‘나는 나다운 것’이라는 메시지는 젠더 규범을 불안정하게 만든다.

해외에서 많은 인기를 누리는 케이팝 그룹은 긴 머리에 화려한 메이크업, 뱀파이어나 초능력 등의 컨셉을 강화한다. ‘엔하이픈’은 멤버들을 뱀파이어로 형상화하며, ‘에스파’는 ‘쇠맛’이라 불리는 감성을 소환한다. 세계관이 없는 그룹이더라도 새로운 앨범이 나올 때마다 자신의 앨범에 충실한 이미지를 생산하고, 아티스트가 이를 수행하는 것으로 이어진다. 이처럼 케이팝은 철저한 수행성을 바탕으로 한 장르다. 남자 3.5~4세대 아이돌은 젠더리스한 표현이 주를 이루는 무대를 만들기도 하고, 드랙 퍼포머나 커밍아웃한 아티스트와도 협업을 한다(스큅, 마노, 2021). 드랙 댄서들과 함께 무대에 올랐던 AOA의 <너나해> 역시 케이팝이 무대 위에서 상연한 남성성의 일종이라고 볼 수 있다.

(출처 : 블래스트 https://vlast.co.kr)

케이팝의 다원적 남성성은 이제 버추얼 아이돌로까지 이어진다. 음반 및 음원, 콘서트 동원력 등에서 기록을 갱신하고 있는 ‘플레이브’는 VR 기술을 이용한 케이팝 아이돌 그룹이다. 가상세계인 ‘아스테룸’에서 활동하며 ‘테라’에 팬들을 만나러 온다는 이들의 세계관은 많은 팬들의 지지를 받고 있다. 음반 제작과 퍼포먼스를 만들어 내는 실제 멤버들이 VR을 통해 2D 캐릭터로 송출되는 방식의 ‘플레이브’는 음악방송이나 시상식에도 출연하고, 콘서트를 개최하기도 했다. 이들은 케이팝의 수행이 어떤 방식으로 가능해지는지를 좀 더 극단화시킨 형태라고도 볼 수 있다. 지구인도 아니고, 인간도 아니라면, 젠더 규범이 다 무슨 소용이란 말인가!

(출처 : 서울퀴어문화축제 https://www.sqcf.org/blog/?bmode=view&idx=3612732)

이러한 케이팝 장의 특성은 다원성을 가시화하고 젠더 규범으로부터의 일탈을 가능하게 했다. ‘마마무’의 멤버 ‘솔라’는 자신의 솔로곡

(출처 : 뉴욕타임즈 https://www.nytimes.com/2023/09/24/world/asia/kpop-lgbtq-qix-korea.html)

미국이나 유럽의 눈에는 퀴어하게 보이는 케이팝 아이돌의 특징은 아이러니하게도 케이팝 규범성을 충실히 수행한 결과이다. 즉, 케이팝 장 안에서는 퀴어함이 곧 헤게모니인 것이다. 메이크업과 패션에 관심을 갖고, 다이어트 정보를 적극적으로 공유하는 남성성은 새롭게 등장한 일련의 경향을 대표한다. 패션 아이콘으로 거듭난 남성 아이돌은 팬들의 사랑을 받기 위해 기꺼이 다정한 말투와 행동, 애교를 수행한다. 크롭티를 입거나 볼터치를 하는 남성 역시 쉽게 찾아볼 수 있다. 이러한 ‘컨셉’은 케이팝 안에서 수행성(performativity)의 영역으로 읽혀진다. 앨범마다 달라지는 컨셉은 철저한 시장 조사와 아티스트 분석을 바탕으로 이루어진다. 이러한 마케팅 전략이나 재현은 동성 간 친밀성이 의심받지 않을 만큼, 동성애가 비가시화돼 있기 때문에 가능해진다. 케이팝 안에서 등장하는 모든 다양한 남성성은 퍼포먼스와 콘셉트로 설명될 수 있는 것이다. 이처럼 케이팝이 연출(performance)하는 남성성은 그리 단순하지 않다. 그러니 케이팝 안에서의 컨셉은 일종의 ‘퀴어 베이팅’이라는 비판도 상당하다. 퀴어 문화에 친숙하거나 관심을 갖고 있는 사람들이 엔터테인먼트로서 소비할 수는 있지만, 그들이 실제로 퀴어 인권에 도움이 되거나 퀴어로 커밍아웃하는 것은 아니라는 것이다. 이러한 논쟁과 더불어 케이팝의 남성성은 분화되고, 나아가고, 탐험되고 있다. 젠더 수행의 실험대로서 케이팝이 가지는 가능성에 기대를 걸어본다.