월간 문익환_3월 <시인 문익환>

🈷️ 늦봄이 사랑한 시인, 김수영

“난 평론가도 아니지만, 이 시에 나타난 직선점이 좋다”

늦봄 문익환 목사가 사랑한 시인으로는 동무이기도 한 윤동주가 가장 먼저 떠오를 것입니다. 하지만 늦봄이 시를 본격적으로 접하면서 그의 마음에 감동을 준 이가 있었는데요, 바로 시인 김수영입니다.

대표작 <풀>로 유명한 김수영 시인은 2021년에 탄생 100주년을 맞았으니, 문익환 목사보다 세 살 동생입니다. 또 시작 활동을 하던 곳이 통일의 집(서울 강북구)과 인접한 도봉구라 한 번쯤 연이 닿았을 법도 하지만 아쉽게도 서로 만난 적은 없다고 합니다.

대면한 적은 없지만 마치 오래사귄 구면이라고 생각할 정도로 김수영을 각별하게 생각했습니다. 『문익환 전집 6권 수필』 김수영의 <폭포>편에서 잘 드러납니다.

그의 몇 편 유고와 함께 『현대문학』 1968년 8월호에 실린 그의 실루엣을 보고 어쩐지 오래 사귄 구면인 것 같았다. 미켈란젤로의 얼굴, 모세의 얼굴에서 감도는 준엄한 면모가 그의 얼굴에 있었다. 그러나 그 준엄함은 자기 자신에 대한 준엄함이었다. 자신의 시에 침을 뱉으며 얼굴을 홱 돌린 사람의 얼굴이었다.

※김수영의 <폭포> 『제3일』, 1971년 8월호에 수록, 『문익환 전집 6권 수필』

※김수영의 <폭포> 『제3일』, 1971년 8월호에 수록, 『문익환 전집 6권 수필』

◇ 『현대문학』 1968년 8월호 <김수영 추모특집>에 실린 사진

늦봄은 이 사진을 보고 ‘자신의 시에 침을 뱉으며 얼굴을 홱 돌린’ 준엄함을 보았다는데 여러분이 느끼는 김수영 시인에 대한 인상은 어떤지 궁금해 집니다.

◇ 문익환 목사가 소장한 김수영의 책. 산문집 『시여, 침을 뱉어라』

3.15 부정선거와 4.19 혁명을 겪으며 김수영의 시학은 ‘온몸의 시학’으로 발전합니다. 하지만 48세의 젊은 나이에 불의의 교통사고로 운명하고 맙니다. 늦봄은 안타까움은 다음 글에서 보듯이 절절합니다.

이 나라 시단 모더니스트의 대표라고 해도 지나친 찬사가 아닐 김수영, 그는 역사에서 소외당한 현대인의 고독을 짓씹으면서 직선적인 시를 쓰다가 1968년 6월 15일 자동차 사고로 타계하고 만다. 마흔여덟 살, 정말 아까운 나이였다.

※ <사랑의 변주곡> 『제3일』, 1974년 4월호에 수록, 『문익환 전집 6권 수필』.

※ <사랑의 변주곡> 『제3일』, 1974년 4월호에 수록, 『문익환 전집 6권 수필』.

김수영 시인은 "시작(詩作)은 ‘머리’로 하는 것이 아니고 ‘심장’으로 하는 것도 아니고 ‘몸’으로 하는 것이다. ‘온몸’으로 밀고 나가는 것이다. 정확하게 말하자면, 온몸으로 동시에 밀고 나가는 것이다(『시여, 침을 뱉어라』)"라고 설파했습니다. 늦봄은 둘째 며느리 성심에게 보내는 옥중편지에서 이를 인용합니다.

‘성악가의 요가를 개발하면서 나는 노래하는 사람은 노래만 아니라 온몸이 흥겨움으로 부드럽게 여유 있게 풀려 있어야 할 것 같이 느껴요. 김수영이라는 시인은 시를 쓴다는 건 온몸으로 동시에 밀고 나가는 거라고 했는데, 노래는 문자 그대로 온몸으로 부르는 걸 텐데, 흥겨움이 목소리에서 울리기 전에 온몸에서 울려야 하는 것이 아닐까? 이를테면 온몸이 흥겨워져야 한다는 거겠지.’

※ 1982.6.10 옥중편지 중에서

※ 1982.6.10 옥중편지 중에서

| 폭포 김수영 폭포는 곧은 절벽을 무서운 기색도 없이 떨어진다 규정할 수 없는 물결이 무엇을 향하여 떨어진다는 의미도 없이 계절과 주야를 가리지 않고 고매한 정신처럼 쉴사이없이 떨어진다 금잔화도 인가도 보이지 않는 밤이 되면 폭포는 곧은 소리를 내며 떨어진다 곧은 소리는 소리이다 곧은 소리는 곧은 소리를 부른다 번개와 같이 떨어지는 물방울은 취할 순간조차 마음에 주지 않고 난타(瀨惰)와 안정을 뒤집어 놓은 듯이 높이도 폭도 없이 떨어진다 |

늦봄은 김수영 시인의 여러 시 중에서도 <폭포>를 특히 좋아했습니다. 폭포를 읽은 소감을 이렇게 표현하기도 했습니다.

‘임중빈이 김수영 특집 『시인』 1970년 8월호에서 그를 ‘양심에 순교한’ 시인이라고 한 구절을 읽으면서 나는 조금도 어색하게 느끼지 않았다. 나는 그의 <폭포>라는 시를 특히 좋아하고 있었고 거기에는 의연한 순교자의 기백이 살아 있는 것을 이미 느끼고 있었기 때문이다.

××는 곧은 절벽을 무서운 기색도 없이 떨어진다

곧은 절벽을 무서운 기색도 없이 떨어 질 수 있는 ××는 정신병자밖에 없지 않는가? ...

아, 머리만도 아니요, 심장만도 아니요, 푸른 물방울의 순수로 온몸을 던져 하얗게 부서지는데 김수영의 인생이 있었다니, 그 앞에 머리를 숙일밖에 없다. 그리고 그의 곧은 소리가 이 대지를 울려서 이 민족의 역사가 그대로 김수영의 멋진 폭포 소리가 되기를 빌 것밖에 없다.’

※<김수영의 「폭포」> 『제3일』, 1971년 8월호에 수록, 『문익환 전집 6권 수필』

××는 곧은 절벽을 무서운 기색도 없이 떨어진다

곧은 절벽을 무서운 기색도 없이 떨어 질 수 있는 ××는 정신병자밖에 없지 않는가? ...

아, 머리만도 아니요, 심장만도 아니요, 푸른 물방울의 순수로 온몸을 던져 하얗게 부서지는데 김수영의 인생이 있었다니, 그 앞에 머리를 숙일밖에 없다. 그리고 그의 곧은 소리가 이 대지를 울려서 이 민족의 역사가 그대로 김수영의 멋진 폭포 소리가 되기를 빌 것밖에 없다.’

※<김수영의 「폭포」> 『제3일』, 1971년 8월호에 수록, 『문익환 전집 6권 수필』

늦봄다운 직선적인 표현과 심장 박동이 빨라지는 듯한 감상이 뒤따릅니다.

‘푸른 물방울의 순수로 온몸을 던져 하얗게 부서지는데 김수영의 있생이 있었다’고 했는데, 이것은 정작 문익환 목사 자신 앞에 펼쳐진 파란만장한 인생과 ‘곧은 절벽을 무서운 기색도 없이 떨어지는’ 모습에 대한 예언이 아닌가 싶습니다.

문익환 목사는 성서번역가로 활동하던 시절, 시간이 없는데 문학은 접하고 싶어서 단편보다도 짧은 시를 읽었다고 합니다. 하지만 그렇게 소설 읽듯이 눈을 스쳐 읽는 것으로는 시라는 것을 통 알 수 없어 시가 결코 호락호락하지 않다는 것을 알게 됩니다.

여러분도 김수영 시인의 작품을 비롯한 여러 시들이 어렵게 느껴지시나요? 그러면 또 어떻습니까? 우리에게 이 봄날에 일단 시 한편 읽어보라고 권하는 듯한 문익환 목사의 마지막 메시지를 대신 전합니다.

나는 시인도 아니요 시 평론가도 아니다. 그렇기 때문에 이 시가 얼마나 좋은 시인지, 좋으면 왜 좋은지, 정말 좋은 시인지 나는 모른다. 나는 다만 이 시에 나타나 있는 직선적인 점이 좋다.

※ <김수영의 「폭포」> 『제3일』, 1971년 8월호에 수록, 『문익환 전집 6권 수필』.

※ <김수영의 「폭포」> 『제3일』, 1971년 8월호에 수록, 『문익환 전집 6권 수필』.

◇ 통일의 집에 전시 중인 문익환 목사 소장 시집들.

<글: 박에바>

<글: 박에바>보는 것보다는 듣는 것을, 쓰는 것 보다는 읽는 것을 좋아합니다. 수동적 내향인, ISTP.

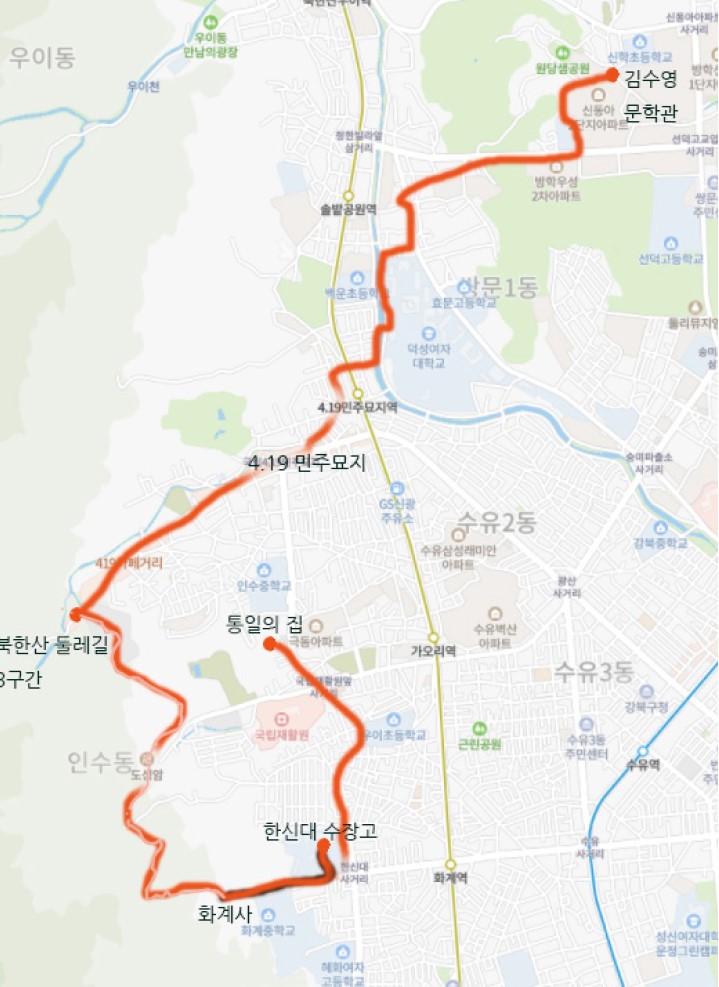

🌸 ‘꽃과 평화와 시가 있는’ 봄날 산책 코스를 추천합니다.

문익환 통일의 집(예약)→한신대 캠퍼스→화계사→북한산 둘레길 3구간 →4.19민주묘지→ 김수영 문학관

월간 문익환_3월 <시인 문익환>