월간 문익환_5월 <문익환의 가족>

🈷️ 늦봄의 옥중편지로 본 부친 문재린의 삶

“부모님은 제게 높은 ‘삶’을 물려주셨습니다”

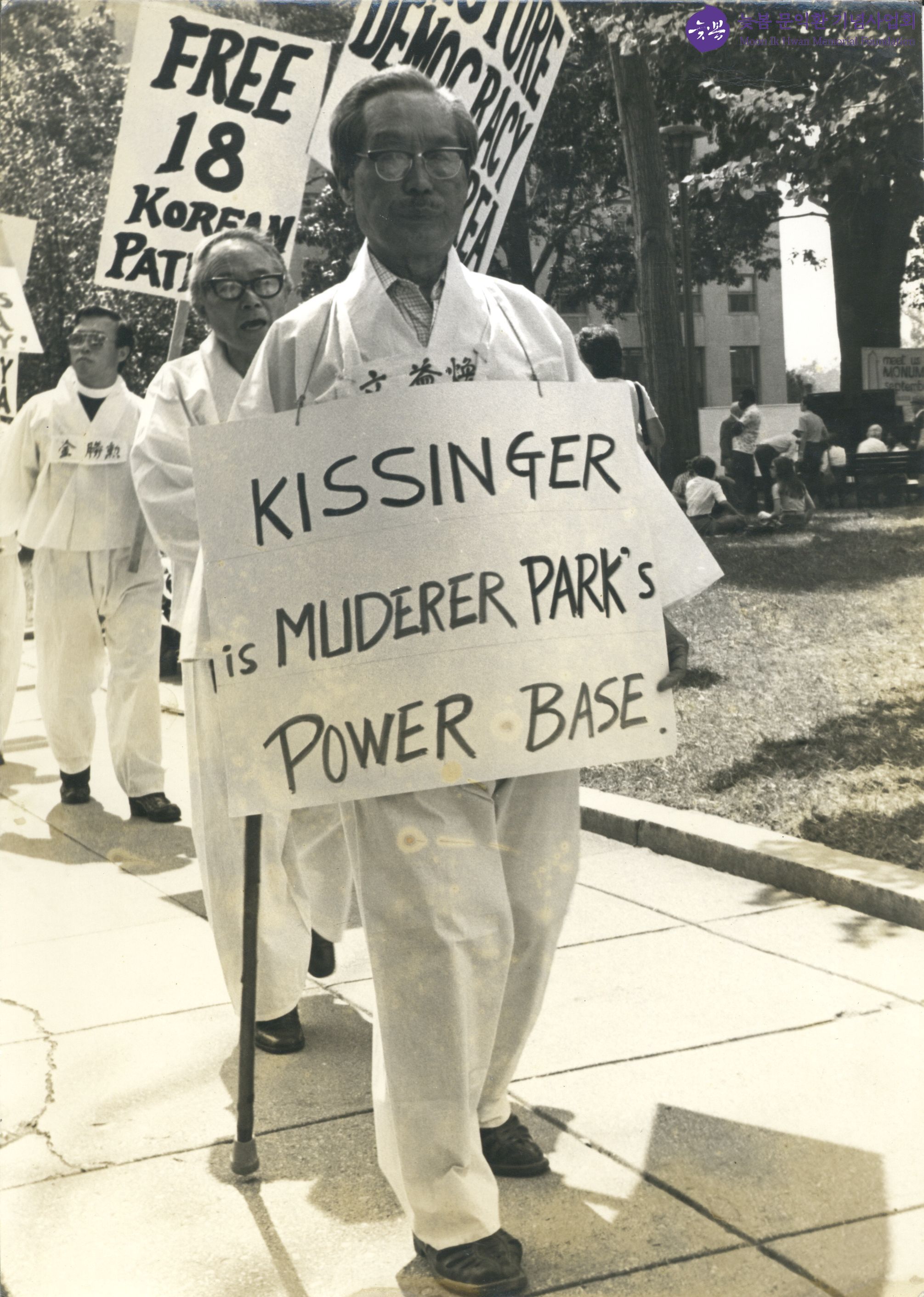

기독교 신앙 끌어들여 민족 구원 신념민족주의 과제 안고 몸부림 친 수난사

만인이 우러러볼 수 있는 높은 삶! 결혼 70년을 맞는 부모님에게 올리는 옥중편지에서 늦봄은 부모님의 삶을 그렇게 표현했다. 늦봄의 부모님은 진실로 그런 삶을 살았다.

명동촌 위험에 처하자 자진해 구속수감

늦봄의 부친 문재린은 1910년대 북간도 민족운동의 중심이었던 명동촌에서 자라고 배웠다. 3.1운동 때에는 민족운동단체인 <국민회> 서기와 <독립신문> 기자로 일하며 민족운동에 기여하고 있었다. 독립운동이 기세가 높아지면서 일제의 대토벌작전이 시작되었고 명동촌 전체도 위험에 처하게 되자, 문재린과 4명의 지도자들은 주민 전체를 대신해 자수하기로 결정하고 자진하여 구속되었다. 죽음을 각오한 희생정신과 동족에 대한 책임의식 없이는 불가능한 일이었다.

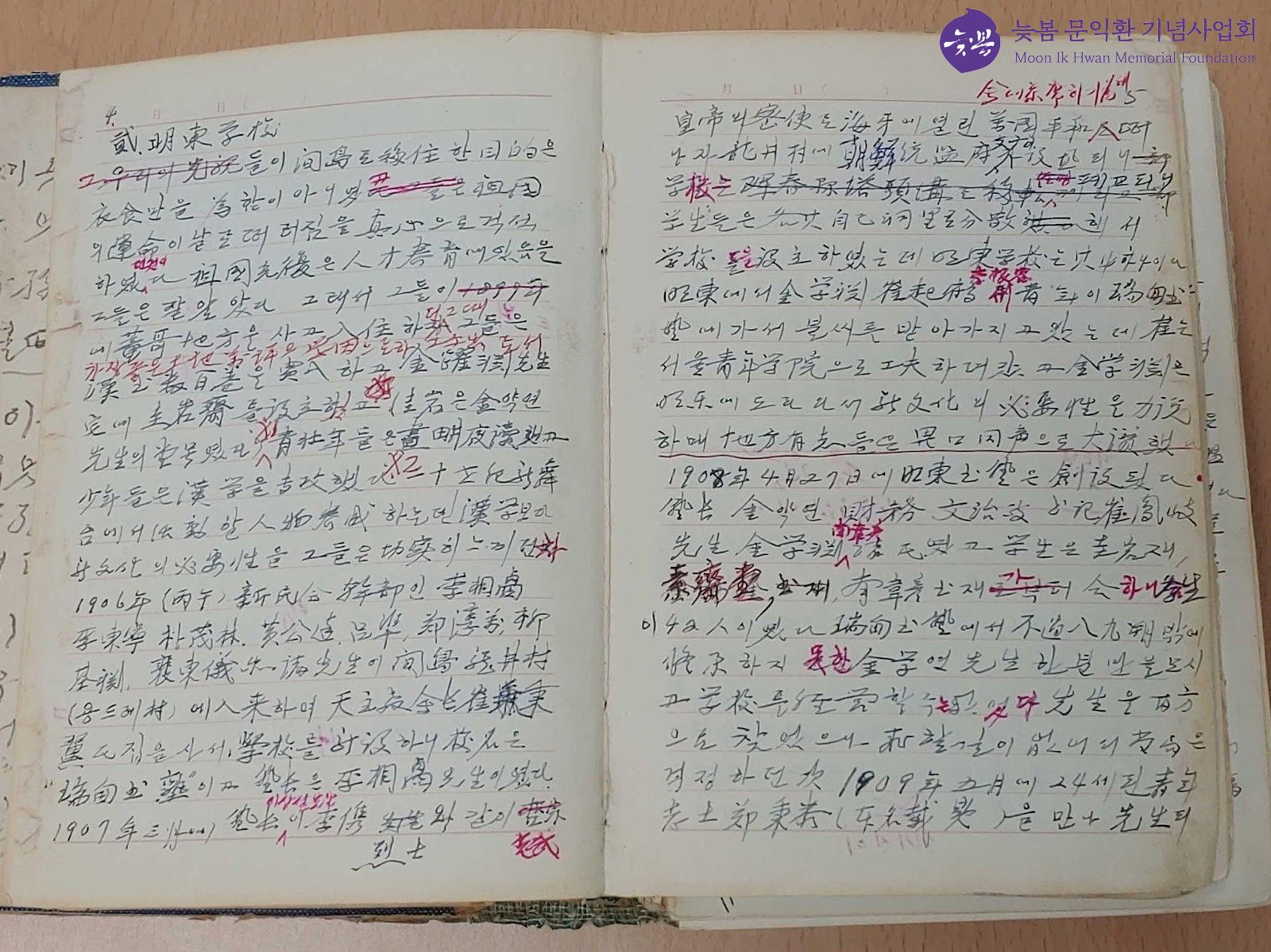

◇문재린 목사 회고 기록- 명동학교. 북간도 이주 목적이 조국광복을 위한 인재양성이었음과 학교설립 경과와 정재면 초빙에 이르는 과정을 적었다. ©늦봄문익환기념사업회

일본어는 배우려 하지 않아

월남하기 이전 북간도에서의 삶 전 과정에서 문재린은 민족주의 정신으로 초지일관했다. 캐나다 유학 시절의 일이다. 제네바에서의 일본대사 연설내용이 전세계에 파문을 일으켰다. 일본 대사가 “일본은 작은 섬이나 인구가 7천만이나 되는데 만주는 광대하나 개척이 안되었고 맹수로 인해 불안하니, 일본이 만주를 개척하면 일본과 만주인에게 모두 이익이다”라는 억지 주장을 폈기 때문이었다.

캐나다 빅토리아대 교수 학생 60여명이 모여 이 문제를 논의한 간담회에서 거의 모두가 수긍하는 반응을 보이자, 문재린이 서툰 영어로 반박했다. “내가 30년을 만주에서 살았고, 맹수가 민가에 내려온 적도 없다 ... 내게 더 좋은 제안이 있다. 만주보다 더 넓고 인구도 아주 작은 캐나다로 일본인들을 이주시키는 것이 어떤가?” 참석자들의 말문을 닫게 한 통쾌한 반박이었다.

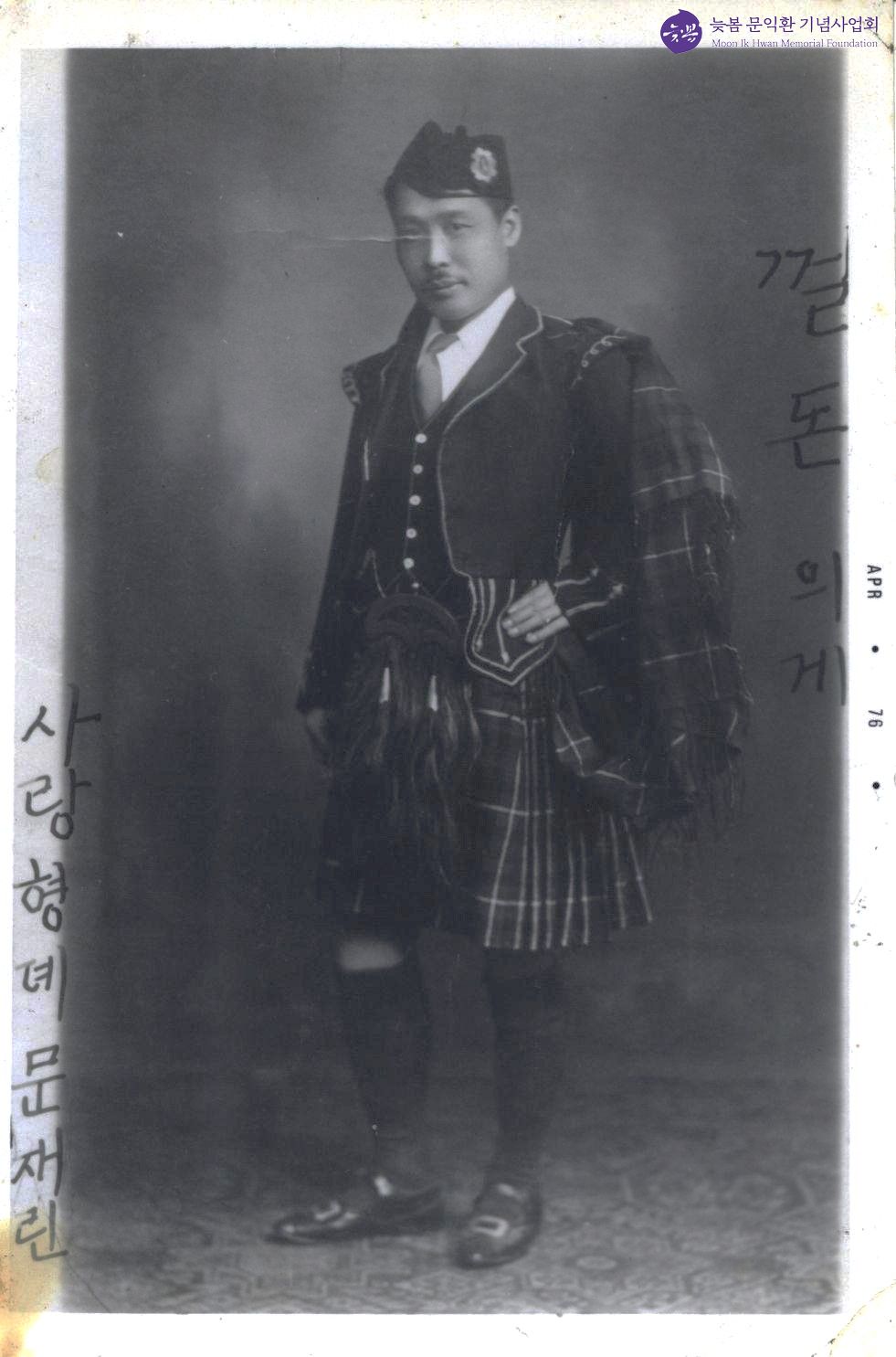

◇캐나다 유학 때 졸업가운을 입은 문재린 목사. 토론토 대학교에 포함된 빅토리아 대학교의 엠마누엘 신학교 석사과정을 마쳤다. ©늦봄문익환기념사업회

유학 후 귀국 도중 제네바에서 일본 대사가 불렀다. 여행을 즐기고 있느냐는 질문에 문재린은 일본어가 아닌 영어로 “나는 한국인이라서 별로 흥미를 못 느낀다”라고 응수했다. 일본대사는 곧 자리를 뜨고 말았다. 문재린은 독일어는 물론 나중에 러시아어까지도 조금 배웠지만 일본어는 결코 배우려 하지 않았다.

교회운동이 곧 민족운동이라 생각

문재린이 교회에 헌신하기로 결심한 것도 민족운동의 흐름 속에서 자신의 역할을 찾기 위한 선택의 결과였다. 교사나 사업가가 자신에겐 잘 맞지 않음을 알고 고민을 거듭한 끝에 청년이 부족한 교회에 새로운 길이 있다고 확신했다. 명동촌은 이미 교회와 교육이 한 몸처럼 민족운동의 구심점이 되어왔던 바, 문재린은 교회운동이 곧 민족운동이라 생각했다. ‘옳다. 내 한 몸을 교회에 바치는 수 밖에 없다’고 다짐했다.

그의 생각은 명동촌 유학자들이 처음 기독교를 받아들였던 때의 정신과 조금도 다르지 않았다.

북간도 명동 땅에 기독교를 받아들인 김약연 목사님이나 우리 할아버님은 한국을 그리스도에게 접붙인 것이 아니라 그리스도를 한국에 접붙이셨던 것입니다. 우리의 뿌리는 그리스도가 아니라 한국인 것입니다(문익환 1981).

문재린은 유학에서 돌아온 1932년부터 월남하는 1946년까지 용정중앙교회를 목회 일을 맡으며 북간도의 지도자로서 큰 족적을 남겼다. 그 중 만주지역 5개 교파를 하나로 통합하여 만주 조선기독교회를 설립한 일은 문재린이 가장 뿌듯해한 일 중의 하나다. 뿐만 아니라 15년간 은진중학과 명신여학교의 이사와 학부형회 간부를 맡았고, 제창병원 이사장, 용정중앙유치원 원장 등 다양한 사회활동을 하며 동포 사회의 구심점 역할을 수행했다.

헌병대장에게 “날 죽여보라”며 대응

용정중앙교회 시무 시절, 일본인 헌병대장실에 호출되어 신사참배에 대한 생각을 질문받은 문재린은, 신사참배는 우상숭배라고 단언하며 헌병대장이 “너는 죽여야 할 반역자”라고 몰아치자 “죽여보라”며 목소리를 높여 대응했다. 이런 문재린을 일제는 늘 불온한 배일주의자로 감시하고 회유하면서 제거해야 할 지도자의 리스트에 올려놓고 있었다.

문재린의 삶은 살아있는 북간도의 역사였다. 민족의 구원이라는 과제를 안고 살아온 수난사였다.

아버님, 어머님이 선대에서 물려받은 과제는 실학이나 동학으로 실패한 민족의 구원이었습니다. 그들은 실학과 동학으로 실패한 민족사 속에 기독교 신앙을 끌어들여서 민족의 구원이라는 과제를 이룩하려고 했던 것이 아니겠습니까? 거의 한 세기에 걸친 아버님, 어머님의 수난사는 이 과제를 안고 몸부림쳐 온 역사였습니다(문익환 1981).

늦봄은 부모님이 겪은 만주지역 한인들의 역사가 완성되어 남겨져야 함을 힘주어 말했다. 단순히 기억하기 위해서가 아니라, 정신적-문화적으로 ‘민족의 구원사를 고구려 옛 강토인 만주로 확대’하기 위함’이고 ‘만주에 남아있는 동족들이 민족사의 계승을 분명히 자각’하도록 만들기 위함이었다.

한국의 그리스도인으로 그가 안고 산 민족구원이란 과제는, 이후 세대가 분단극복과 통일이라는 과정을 거치며 계속 안고 가야 할 과제라고, 늦봄은 생각하고 있었다.

역사란 결코 지난 날의 일들을 찾아내는 지적인 작업에 멎는 것이 아니죠. 역사란 지난날에서 우리 자신을 확인하고 거기서 이루려다가 채 못 이룬 일을 이어 그 과제를 이룩해 가는 일이 아니겠습니까?(문익환 1981)

◇스코틀랜드 복장의 문재린 목사. 캐나다 유학을 마치고 귀국하는 길에 스코틀랜드 에든버러에 6개월 머무르며 유럽문물을 배웠고 미국인 스코빌을 사귀었다. 스코빌은 후에 익환과 동환과 선희의 미국 유학생활에 큰 도움을 주었다. ©늦봄문익환기념사업회

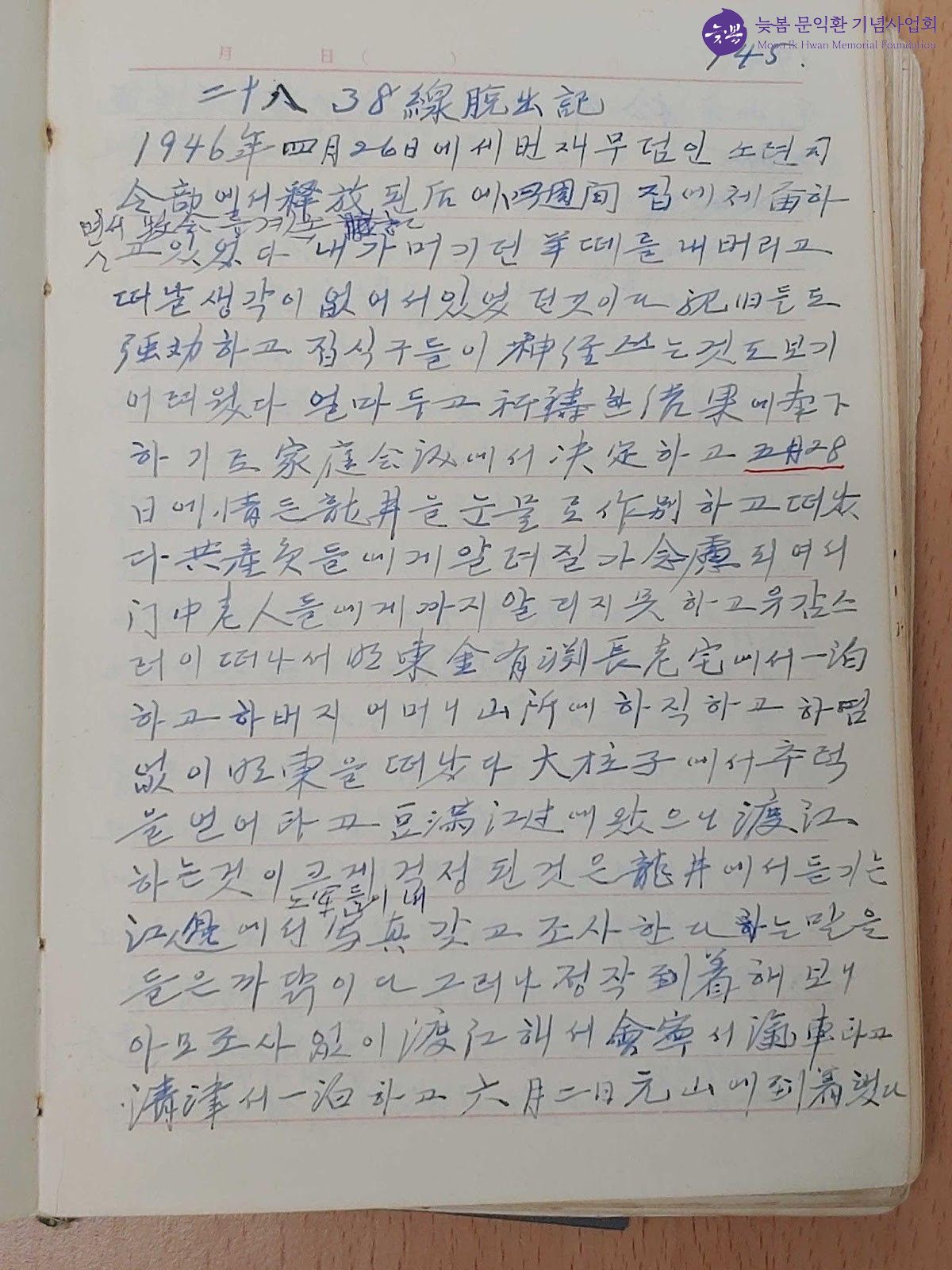

◇문재린 목사 회고 기록- 38선 탈출기. 소련군사령부에서 죽을 고비를 넘긴 후 주변의 권유를 받아들여 월남을 결심하고, 공산당 감시를 피해 문중 어른들께 인사도 못하고 용정을 떠났다는 내용이다. ©늦봄문익환기념사업회

<글: 조만석>

<글: 조만석>

언제든, 누구와 함께든, 사람과 역사를 볼 수 있는 곳 어디든, 걷기를 즐겨 합니다.

[참고문헌]

문익환 옥중편지 (1981. 4. 6-8)

문영금 문영미 엮음 (2006). 『기린갑이와 고만녜의 꿈』. 서울:삼인

월간 문익환_5월 <문익환의 가족>