월간 문익환_11월<늦봄의 벗들>

🈷️ 민주·통일운동 3인의 동지들: 계훈제, 박형규, 백기완

고난의 여정 함께한 ‘재야의 3총사’ - 계훈제, 박형규, 백기완

1989년 방북 사건으로 구속 조사 받던 6월 초 늦봄은 동지 세 사람에게 방북 배경을 간략히 설명하는 편지를 썼다. 4일에 계훈제 선생에게, 8일에 박형규 목사, 9일에는 백기완 선생이었다. 세 분은 민주화와 통일 운동 현장에서 늦봄의 곁에서 함께 한 대표적 동지들이었다. 늦봄은 편지에서 박형규 목사와 백기완 선생을 아우로 부르며 자신을 큰형이나 형이라 내세웠고, 계훈제 선생은 ‘선생님, 동지 익환 드림’으로 호칭했다. 늦봄을 곁에서 지켜준 세 명을 살펴본다.

늦봄이 있는 곳엔 항상 그가 있었다

▲계훈제 선생

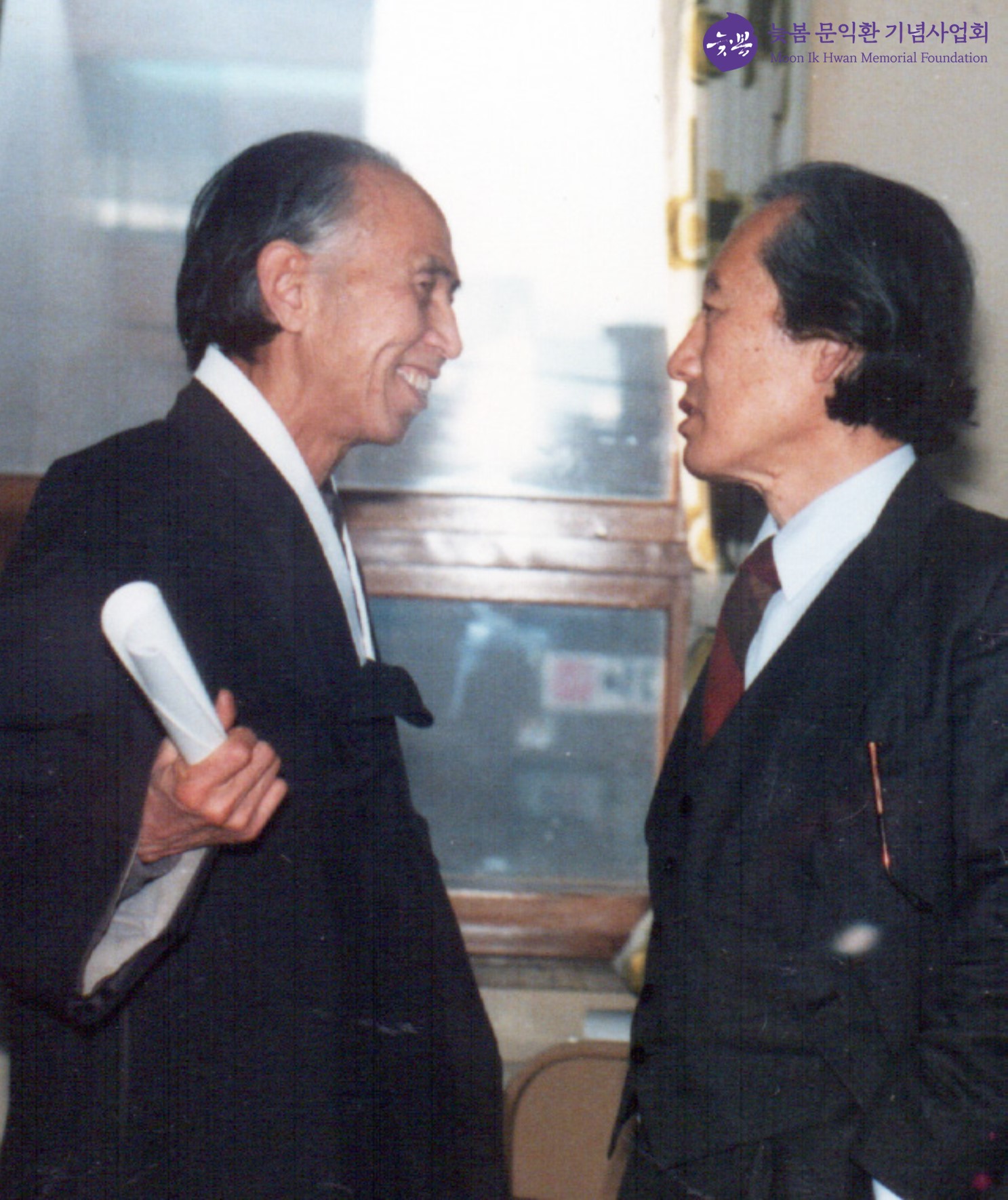

◇민통련 사무실에서 마주보고 서서 이야기하는 계훈제 선생과 문익환 목사

늦봄은 위 세 분 중에서 가장 연장인 계훈제 선생에게 먼저 편지를 써서 방북을 결심하게 된 배경과 법정에 설 마음의 준비를 전했다. 84년 민주통일국민회의부터 민족통일민중운동연합을 거쳐 89년 전국민족민주운동연합 결성 시점까지 내내 같은 자리에 있어서 온 이가 계 선생이었다. 늦봄은 ‘잘한 일이든 못한 일이든, 그 일이 통일에 이바지하도록 역사를 밀고 나가는 게 역사를 바로 사는 일이 아닌가 싶다’는 자신의 소신도 함께 밝혔다. 신뢰 깊은 동지에게 담담하고 진솔한 심정을 전하는 글이 아니었나 싶다.

늦봄의 운동 현장들을 찍은 주요 사진에서 계 선생이 없는 사진을 찾기는 쉽지 않다. 두 분이 함께한 많은 사진을 보노라면 바늘과 실의 관계를 떠올리지 않을 수 없다. 계 선생은 자신을 내세우거나 앞세우지 않으면서 운동의 실행에 필요한 실질적인 업무를 책임지는 역할을 수행했다. 행사 참석자를 연락하고 준비물을 챙기는 등 일이 실행되게 만든 사람은 바로 그였다고 한다.

선생은 사진에서 늘 허름한 국민복을 입고 있다. 또 그의 상징이 된 흰 고무신을 어디에서나 신고 다녔다. 몇 번 두루마기를 입은 예외가 있을 뿐, 한결같은 모습이다. 그의 삶의 궤적 전체도 그러했다. 한 번도 공직을 맡거나 출마한 적 없이 60년대부터 80년대 말까지 온 생애를 재야에서 민주화와 통일 운동의 길에서만 서 있었다.

그는 사랑도 명예도 이름도 남김없이 살고자 했다. 학도병을 거부하다 체포되어 강제노동하면서도 비밀리에 항일운동을 하던 꼿꼿한 저항정신을 평생 지키며 살았다. 명예욕이라면서 글도 많이 쓰지 않으려 했던 계 선생의 삶이 충분히 부각되지 못하고 있음을 많은 사람이 안타깝게 생각하고 있는 것이 사실이다.

늦봄 “우리의 동지요 선두 주자”

▲박형규 목사

◇미소 짓고 있는 박형규 목사와 늦봄

6월 8일 박형규 목사(이하 박 목사)에게 쓴 편지에서 늦봄은, 장준하, 박형규, 백기완, 이 세 사람이 김구 선생을 이어 통일운동의 총대를 맨 다음 세대이며, 장준하가 떠난 자리에 자신이 들어서서 삼총사를 형성한 것 아니겠느냐고 말했다. 나이는 다섯 살 아래지만 운동가로서는 박 목사를 대선배로 인정하는 존경의 뜻도 담겨 있었다.

늦봄과 박 목사의 첫 만남은 사실 매우 오래전 일이었다. 한국전쟁 때 늦봄이 유엔군속으로서 한국과 일본에 오가던 어느 날 부산에 도착하여 서울행 열차를 기다리는 중, 똑같이 유엔군속으로서 한국에 온 그와 인사를 나눈 것이 처음이었다. 그와는 같은 신학의 길을 걷는 입장이어서 처음부터 친근한 동료이며 동생처럼 의식하고 지냈다고 볼 수 있다.

재야의 선봉장으로 투쟁을 전개하고 있던 박 목사가 민청학련 사건으로 투옥되자, 늦봄은 그를 생각하며 네 편의 시를 썼다. 늦봄은 감옥을 제집처럼 드나드는 그가 부러워서 시를 썼다며, 그때는 같이 감옥으로 들어가지 못하는 것이 꽤 부끄러웠던 것 같다고 회고했다. 당시 성서번역에 몰두하고 있었지만, 속으로는 시대의 뜨거운 바람이 늦봄 자신을 가만 앉아 있을 수 없게 들쑤셨다는 사실이 시의 창작에서도 드러난 것이었다고 언급했다.

늦봄은 76년 3.1민주구국선언 서명자에서 박 목사를 일부러 제외했다. 3월 2일 찾아가서 성명서를 한 장 전달했을 뿐이었다. 여러 차례 징역살이하는 대선배를 배려한 것이었다고 한다. 사실 그때도 그가 석방된 지 얼마 지나지 않았기 때문에 일부러 그랬을 것으로 늦봄은 기억했다. 박 목사는 자신의 이름이 제외된 것을 매우 섭섭하게 여겼다고 한다. 어쨌든 늦봄은 그를 ‘우리의 소중한 동지요 선두 주자’로 좋아했다. 그의 낙천적인 성품도 또한 좋아했다.

“껄껄껄…하하하” 언제 들어도 시원한 박형규, 조정하 내외의 웃음소리. 사람의 마음을 편안하게 해 주는 그 낙천적인 성품. 아무래도 우리보다 한 수 위가 아니겠나 싶군요. 정말 잘 만난 짝이죠” (옥중편지 1993. 2. 3)

장준하를 매개로 마음이 통한 동지

▲백기완 선생

◇강경대 열사 장례식에서 행진하며 손을 흔드는 문익환 목사와 백기완 선생

늦봄의 인생길을 결정지은 사람 중의 한 사람은 장준하, 그 장준하를 매개로 마음이 통해 있었다는 사람이 바로 백기완 선생이다. 장준하의 장례식에서 늦봄이 “네가 하려다가 못한 일을 내가 해 주마”라고 약속했을 때 그로부터는 “장준하 영감의 대타로 나서 주지 않겠습니까?”라고 제안받았다.

늦봄이 1976년 3.1절을 앞두고 장준하를 생각하면서 자신이 해야 할 일을 깨달았을 때, 동시에 백 선생도 늦봄에게 ‘국제적 변동기에 때맞추어 민족의 문제를 밝히는 성명서가 나와야 하지 않겠느냐’며 구체적인 성명을 발표하도록 요청했다.

백기완 선생의 내면 기질은 어떤 것일까? 늦봄은 우리 민족의 집단의식과 역사의식이 우리의 유전인자 속에 생리적으로 새겨져 내려옴을 절실히 느낀다면서 백기완을 볼 때마다 그런 걸 느낀다고 했다. “그에게서 번뜩이는 한국 정신, 한국 문화의 원형에 대한 감각과 이해는 결코 배워서 아는 것이 아니에요. 우리 선조들의 몇천 년 겪어 온 역사가 걸러져서 그의 유전인자 속에 어느 사람보다 몇십 배, 몇백 배 강하게 새겨져 있었다고 해야 하지 않을까 싶군요”라고.

늦봄은 자신이 백기완이란 사람에게 빠진 이유라며 다음과 같이 말했다. “백기완이란 친구는 글을 모르는, 글 아는 사람들에게 짓밟히는 무지렁이들의 몸부림과 아우성으로 뒤범벅이 된 조국과 겨레를 우리에게 너무나 생생하게 보여주고 있습니다. (중략) 저에게 없던 이 겨레의 민중적인 세계를 그 친구에게서 얻어듣고 있습니다.” 이것이 늦봄에게 백기완 선생의 존재가 정말 소중했던 이유 중 하나라고 볼 수 있을 것이다.

<글: 조만석>

<글: 조만석>언제든, 누구와 함께든, 사람과 역사를 볼 수 있는 곳 어디든, 걷기를 즐겨 합니다.

[참고문헌]

문익환 옥중 편지

김형수 (2018). 『문익환 평전』. 파주: 다산책방

민주화운동기념사업회 (https://www.kdemo.or.kr/blog/location/post/911)

월간 문익환_11월<늦봄의 벗들>