월간 문익환_<과거에서 온 편지>

1991년 6월 6일 마지막 감옥 가던 날 박용길의 편지 (2023년 6월호)

“두 식구가 본의 아니게 남누리 북누리로 갈라지고 말았군요”

◇박용길, 1991년 6월 6일

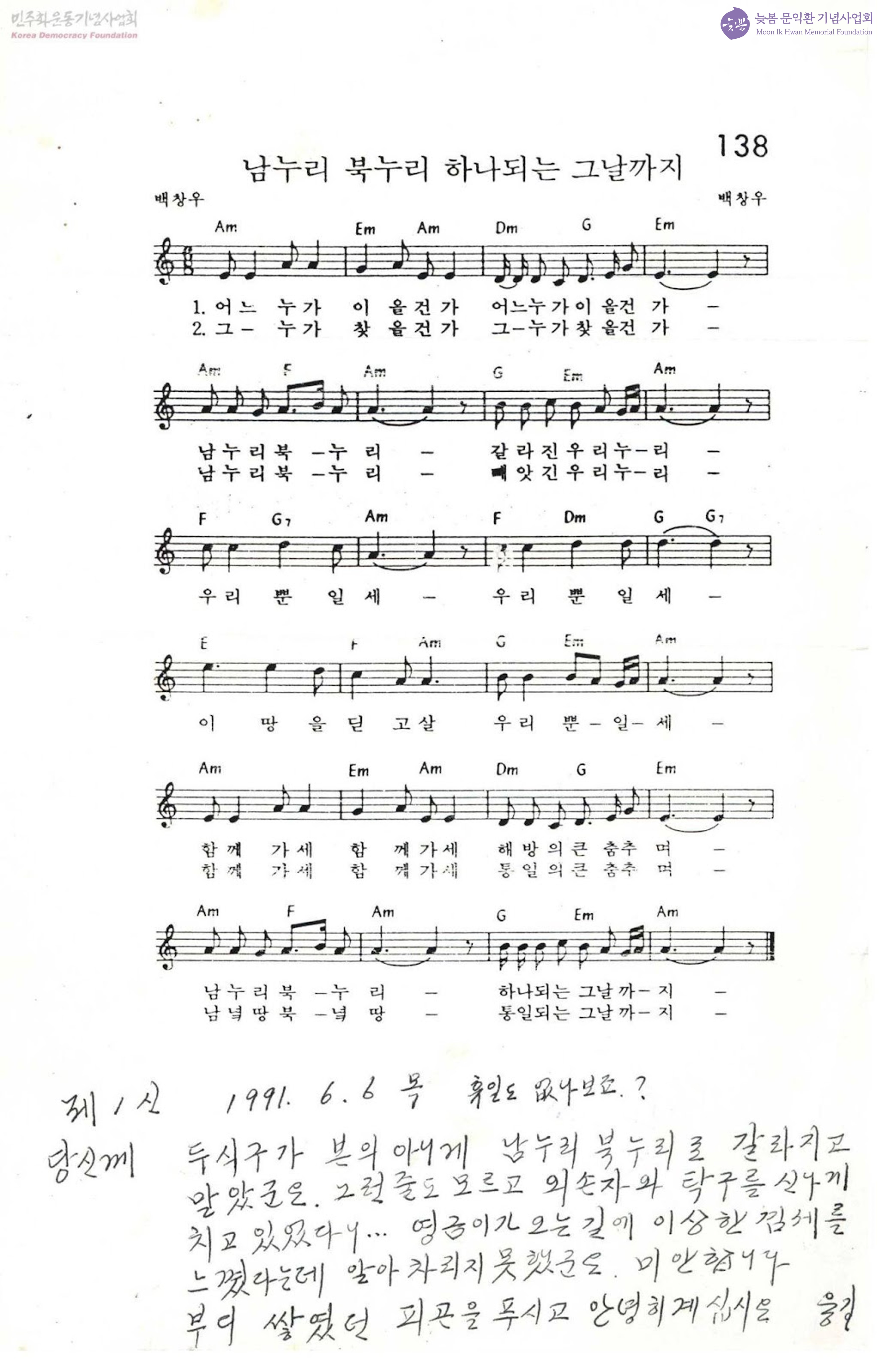

[악보] 남누리 북누리 하나되는 그날까지

백창우

(1절)

어느 누가 이을 건가 어느 누가 이을 건가

남누리 북-누리 갈라진 우리 누-리

우리뿐일세 우리뿐일세

이 땅을 딛고 살 우리 뿐-일-세

함께 가세 함께 가세 해방의 큰 춤추며

남누리 북-누리 하나되는 그날까지

(2절)

그- 누가 찾을건가 그-누가 찾을 건가

남누리 북-누리 빼앗긴 우리 누-리

우리뿐일세 우리뿐일세

이 땅을 딛고 살 우리 뿐-일-세

함께 가세 함께 가세 통일의 큰 춤추며

남녘땅 북-녘 땅 통일되는 그날까-지

제1신 1991. 6. 6. 목 휴일도 없나 보죠?

당신께

두 식구가 본의 아니게 남누리 북누리로 갈라지고 말았군요.

그런 줄도 모르고 외손자와 탁구를 신나게 치고 있었다니…

영금[문익환 박용길의 딸]이가 오는 길에 이상한 낌세를 느꼈다는데 알아차리지 못했군요.

미안합니다.

부디 쌓였던 피곤을 푸시고 안녕히 계십시요.

용길

백창우

(1절)

어느 누가 이을 건가 어느 누가 이을 건가

남누리 북-누리 갈라진 우리 누-리

우리뿐일세 우리뿐일세

이 땅을 딛고 살 우리 뿐-일-세

함께 가세 함께 가세 해방의 큰 춤추며

남누리 북-누리 하나되는 그날까지

(2절)

그- 누가 찾을건가 그-누가 찾을 건가

남누리 북-누리 빼앗긴 우리 누-리

우리뿐일세 우리뿐일세

이 땅을 딛고 살 우리 뿐-일-세

함께 가세 함께 가세 통일의 큰 춤추며

남녘땅 북-녘 땅 통일되는 그날까-지

제1신 1991. 6. 6. 목 휴일도 없나 보죠?

당신께

두 식구가 본의 아니게 남누리 북누리로 갈라지고 말았군요.

그런 줄도 모르고 외손자와 탁구를 신나게 치고 있었다니…

영금[문익환 박용길의 딸]이가 오는 길에 이상한 낌세를 느꼈다는데 알아차리지 못했군요.

미안합니다.

부디 쌓였던 피곤을 푸시고 안녕히 계십시요.

용길

‘남누리 북누리…’ 악보에 쓴 담담한 사연

6월의 편지는 1991년 6월 6일에 박용길이 쓴 편지를 골랐습니다. 마침 현충일 휴일로 문익환은 집에서 가족들과 시간을 보내던 중 전화를 받고 집을 나섰는데 집 앞에서 연행되었습니다. 바로 그날의 편지인 것입니다. 가족들은 문익환이 집 앞에서 잡혀간 줄도 모르고 나중에 방송을 보고 알았다고 해요. 이것이 바로 늦봄 문익환이 맞닥뜨린 여섯 번째 감옥의 시작이었습니다. 이날 박용길이 쓴 편지는 마지막 감옥시기에 보낸 첫 편지로 백창우가 작사, 작곡한 “남누리 북누리” 악보의 빈 여백을 활용해 그날의 연행에 대한 소감을 짤막하고 담담하게 적고 있어 인상적입니다.그날을 기록한 또 하나의 편지, 늦봄의 옥중편지

여섯 번째 감옥행에는 연행되어 재수감된 첫날을 기록한 또 하나의 편지가 있습니다. 바로 문익환 목사가 영등포교도소에서 보낸 것으로 한 장의 봉함엽서에 6월 6일부터 11일의 여러 날에 걸쳐 작성되었으며 그중 6월 6일 날짜 부분에 그날의 상황을 기록하고 있습니다.“봄길님

(6월6일)“어쩌다 이런 때도 있었군!” 그야말로 망중한(忙中閑)이었군요. 성수, 문칠[사위와 외손자] 부자가 탁구 치는 걸 구경하면서. “때르릉” 장기표 씨의 전화, 백병원으로 빨리 나오라고. 경찰과 학생들의 충돌로 불상사라도 생기면 큰일이라는. (김)귀정이 때문에 또 학생이 하나라도 죽는다면 큰일이라는 거였소. 자지러드는 몸 좀 뉘었다가 귀정의 어머니에게 부검을 받으라고 권해야겠다며 옷을 주섬주섬 입고 나서는 나의 다리는 왠지 좀 떨리더군요. 택시를 잡으려고 두리번거리는데, 와락 달려드는 사복들, 난 담담하기만 했었다오. 인천으로 내려오는 줄 알았지요. 그런데 인천이 아니고 영등포 교도소, 또 새 교도소의 새 경험이 나를 기다리고 있었군요..(문익환, 1991. 6.6-11)”

(6월6일)“어쩌다 이런 때도 있었군!” 그야말로 망중한(忙中閑)이었군요. 성수, 문칠[사위와 외손자] 부자가 탁구 치는 걸 구경하면서. “때르릉” 장기표 씨의 전화, 백병원으로 빨리 나오라고. 경찰과 학생들의 충돌로 불상사라도 생기면 큰일이라는. (김)귀정이 때문에 또 학생이 하나라도 죽는다면 큰일이라는 거였소. 자지러드는 몸 좀 뉘었다가 귀정의 어머니에게 부검을 받으라고 권해야겠다며 옷을 주섬주섬 입고 나서는 나의 다리는 왠지 좀 떨리더군요. 택시를 잡으려고 두리번거리는데, 와락 달려드는 사복들, 난 담담하기만 했었다오. 인천으로 내려오는 줄 알았지요. 그런데 인천이 아니고 영등포 교도소, 또 새 교도소의 새 경험이 나를 기다리고 있었군요..(문익환, 1991. 6.6-11)”

열사들 장례 치러주다가 다시 투옥

평양에 간 일로 열아홉 달간 감옥에 갇혀있다가 1990년 10월, 형집행정지로 풀려난 뒤 문익환의 행적은 정부에겐 그야말로 눈엣가시였습니다. 그는 방북 보고대회, 초청강연회, 학생회 출범식 등 각종 행사와 강연에 참석하였고 특히 1991년 봄에는 경색된 분위기에서 이어지던 학생들의 죽음을 지켜보며 열사들의 장례위원장을 맡았습니다.늦봄이 연행되기 전날인 6월 5일, 주요 일간지의 헤드라인에서는 “학원 폭력 강경 대응(경향)”, “재야-운동권 무더기 사전영장(동아)”, “학내외 폭력 단호 대처(조선)”, “정부 시국 국면전환 대공세(한겨레)” 등을 다뤘고 정부가 재야와 학생운동권 핵심 간부들에 대해 일제 검거령을 내린 사실도 보도되었습니다. 그리고 6월 6일, 휴일을 맞아 모처럼 가족들과 시간을 보내고 있던 문익환 목사는 수유리 집 앞에서 연행되어 영등포교도소에 재수감(저녁 6시 58분)되어 독거수용되었습니다.

다음 날 아침, 신문들은 일제히 문익환 목사의 재수감 소식을 보도했습니다(경향, 조선, 동아, 한겨레 등). 이번 재수감에 관해 검찰에서는 그의 여러 행적과 더불어 “형집행정지 사유가 건강 악화였으나 현재 건강이 회복된 것으로 밝혀져 집행정지 사유가 해소됐다고 판단해 재수감했다(동아, 6.7. 1면 하단)”고 밝히고 있습니다. “어디라도 망설임 없이 달려가.. 모두의 아버지 역할을 하던(문영금, 2021)” 문익환은 그렇게 열사들의 장례를 치러주다가 여섯 번째 감옥에 들어갔습니다.

다같이 행복하게 살 수 있는 세상이 되도록

감옥에 다시 들어가게 된 늦봄의 심정은 무엇이었을까요? 그 답은 안동교도소로 이감된 후 쓴 6월 14일 자 편지 속에서 찾을 수 있습니다. 또 감옥에 간 할아버지에게 “우릴 안아 줄 수도 쓰다듬어 줄 수도 없는데 감옥에 들어간 것이 행복하냐?”고 묻는 어린 손녀에게 그리고 모두에게 전하는 그의 진심이겠지요.“... 세상에 행복이란 그렇게 완전한 게 있을 수 없다는 걸 알아야 돼. 너희를 안아 줄 수 없다는 건 분명 행복일 수 없지. 그러나 나는 모든 사람이 행복해질 수 있는 세상을 만들려고 애쓰다가 여기 들어왔으니, 얼마나 행복하니?

모두모두 행복하게 사는 세상 만들려고 애쓰다가 감옥에 여섯 번이나 간 사람이 있다면서 사람들은 이 할아버지를 사랑하고 이 할아버지를 위해서 기도하고 있거든. 그러니 난 행복할밖에…

난 이번 다시 감옥에 들어오기까지 한 마흔 날 동안 행복과는 거리가 먼 슬픈 나날을 보냈다는 거 너 잘 알지? 어쩌면 한 달 동안에 열한 사람이나 맞아 죽고 몸에 불 질러 죽고 할 수 있니? 그 장례식을 치러 주느라고 난 정신이 없었다. 그 슬픈 아버지, 어머니를 위로해 주고 격려해 주고 붙들어 주느라고 난 제정신이 아니었단다. 슬퍼할 겨를도 없었다는 말이 맞을지도 모르겠구나. 그러나 지금 생각해 보니 그 아까운 열한 목숨도, 그 가슴 미어지는 슬픔도 모두모두 우리가 사는 세상에서 슬픔을 쓸어 내고, 모두모두 행복하게 사는 세상을 만들려는 애타는 희생이라는 걸 깨닫게 되는구나.

그러니 너도 동무들에게 들려줘야 돼. “그 죽음들이 헛된 죽음이 되지 않게 하려면, 우리 다 같이 행복하게 살 수 있는 세상이 되도록 힘을 모아 노력해야 한다”고. 알았지? 꼭꼭 부탁이다. (문익환, 1991. 6. 14)”

모두모두 행복하게 사는 세상 만들려고 애쓰다가 감옥에 여섯 번이나 간 사람이 있다면서 사람들은 이 할아버지를 사랑하고 이 할아버지를 위해서 기도하고 있거든. 그러니 난 행복할밖에…

난 이번 다시 감옥에 들어오기까지 한 마흔 날 동안 행복과는 거리가 먼 슬픈 나날을 보냈다는 거 너 잘 알지? 어쩌면 한 달 동안에 열한 사람이나 맞아 죽고 몸에 불 질러 죽고 할 수 있니? 그 장례식을 치러 주느라고 난 정신이 없었다. 그 슬픈 아버지, 어머니를 위로해 주고 격려해 주고 붙들어 주느라고 난 제정신이 아니었단다. 슬퍼할 겨를도 없었다는 말이 맞을지도 모르겠구나. 그러나 지금 생각해 보니 그 아까운 열한 목숨도, 그 가슴 미어지는 슬픔도 모두모두 우리가 사는 세상에서 슬픔을 쓸어 내고, 모두모두 행복하게 사는 세상을 만들려는 애타는 희생이라는 걸 깨닫게 되는구나.

그러니 너도 동무들에게 들려줘야 돼. “그 죽음들이 헛된 죽음이 되지 않게 하려면, 우리 다 같이 행복하게 살 수 있는 세상이 되도록 힘을 모아 노력해야 한다”고. 알았지? 꼭꼭 부탁이다. (문익환, 1991. 6. 14)”

늦봄과 봄길 부부에게 6월은 늦봄의 생일(1일)과 결혼기념일(17일)이 있던 특별한 달이었습니다. 부부는 어디에 있던 서로를 각별히 챙겼습니다. 하지만 늦봄은 만으로 73세, 생일이 지나자마자 이렇게 또다시 감옥생활을 시작하였고 여섯 번째 감옥생활은 21개월 후인 1993년 3월 6일에 가석방되면서 끝이 났습니다.

<글: 아키비스트 지노>

<글: 아키비스트 지노>늦봄 문익환 아카이브와 함께 걷고 있는 아키비스트, 늦봄과 봄길의 기록을 아끼고 그 이야기를 세상과 나누고 싶어하는 사람

[관련 기록]

박용길, 당신께, 1991. 6. 6

문익환, 옥중편지, 1991. 6. 6-11

문익환, 옥중편지, 1991. 6. 14

문영금, “사랑의 빚, 그 위대한 유산”, 생활성서, 2021. 3월호

[키워드]

여섯번째 수감

강경대, 김귀정

영등포교도소, 안동교도소

월간 문익환_<과거에서 온 편지>