월간 문익환_<과거에서 온 편지>

1981년 7월 28일 공주교도소 면회날 (2023년 7월호)

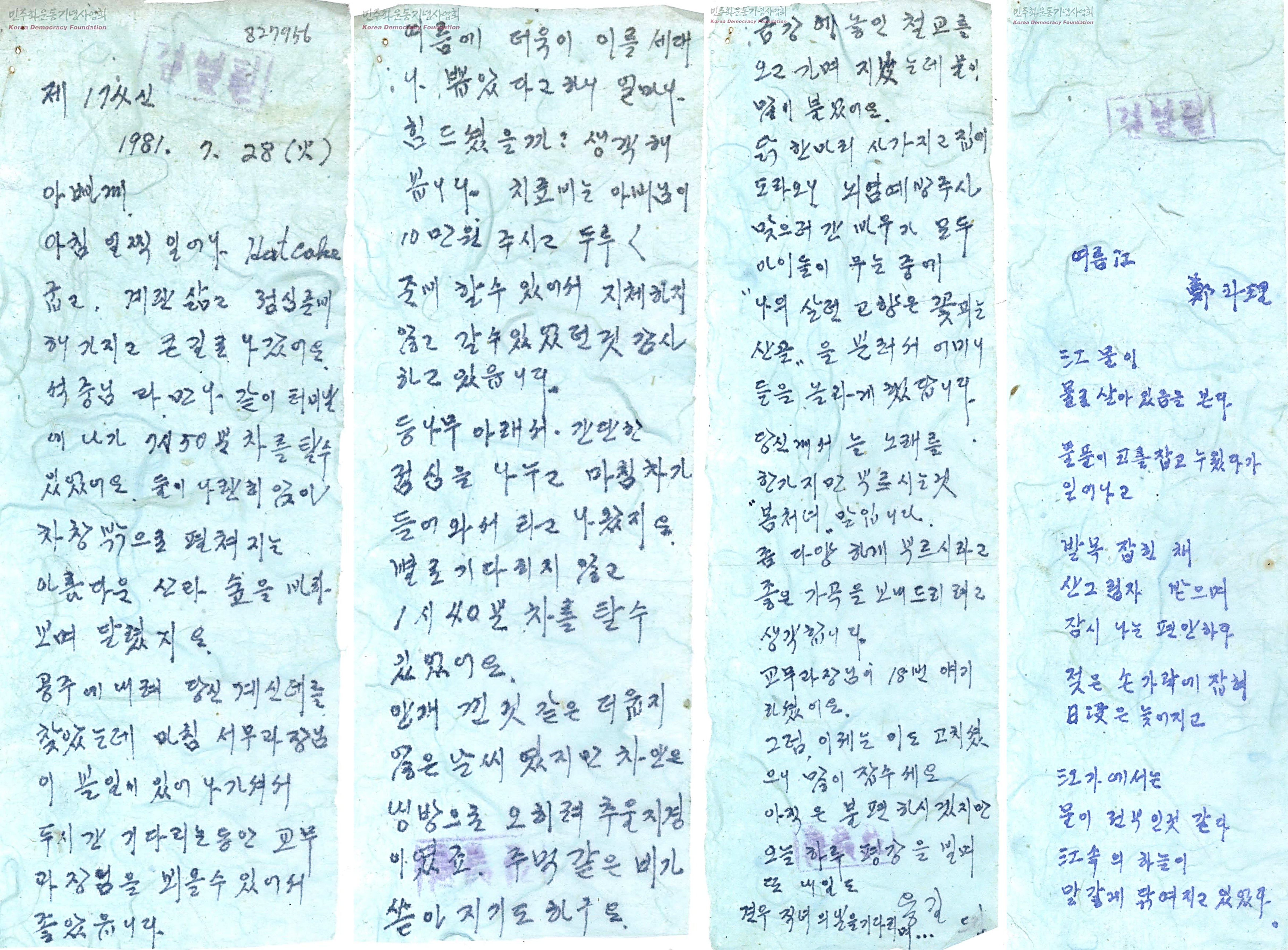

1981년 7월 28일 박용길의 편지

“여름에 이를 세 대나 뽑으셨다니 얼마나 힘드셨을까”

때아닌 공주행을 나서게 된 사연

7월의 편지는 1981년 7월 28일에 박용길이 쓴 편지를 골랐습니다. 아침 일찍 일어나 남편이 있는 공주 교도소를 다녀온 하루를 적고 있는 편지입니다. 그날은 접견하는 날도 아니었는데 그녀는 왜 공주에 다녀오게 된 걸까요? 이 편지를 읽다보면 공주를 갔던 까닭, 한여름에 긴 길을 오가며 만났던 풍경, 그리고 귀여운 손주 이야기까지 꽉 찼던 그 날의 하루를 떠올릴 수 있습니다.

◇박용길, 1981년 7월 28일, 한지에 네 장으로 이루어진 편지. ⓒ늦봄문익환기념사업회

제174신 1981. 7. 28.(화)

아빠께

아침 일찍 일어나 Hotcake 굽고, 계란 삶고 점심준비 해 가지고 큰 길로 나갔어요.

석중님[이문영 교수 부인]과 만나 같이 터미날에 나가 7시 50분 차를 탈 수 있었어요.

둘이 나란히 앉아 차창밖으로 펼쳐지는 아름다운 산과 숲을 바라보며 달렸지요.

공주[교도소]에 내려 당신 계신 데를 찾았는데 마침 서무과장님이 볼일이 있어 나가셔서 두 시간 기다리는 동안 교무과장님을 뵈올 수 있어서 좋았읍니다.

여름에 더욱이 이를 세대나 뽑았다고 하니 얼마나 힘드셨을까? 생각해봅니다. 치료비는 아버님이 10만원 주시고 두루두루 준비할 수 있어서 지체하지 않고 갈 수 있었던 것 감사하고 있읍니다.

등나무아래서 간단한 점심을 나누고 마침 차가 들어와서 타고 나왔지요. 별로 기다리지 않고 1시 40분 차를 탈 수 있었어요. 안개 낀 것 같은 더웁지 않은 날씨였지만 차 안은 냉방으로 오히려 추울 지경이였죠. 주먹같은 비가 쏟아지기도 하구요. 금강에 놓인 철교를 오고가며 지났는데 물이 많이 불었어요.

닭 한마리 사가지고 집에 도라오니 뇌염 예방주사 맞으러 간 바우가 모두 아이들이 우는 중에 “나의 살던 고향은 꽃피는 산골”을 불러서 어머니들을 놀라게 했답니다. 당신께서는 노래를 한가지만 부르시는 것 “봄처녀” 말입니다. 좀 다양하게 부르시라고 좋은 가곡을 보내드리려고 생각합니다. 교무과장님이 18번 얘기 하셨어요.

그럼 이제는 이도 고치셨으니 많이 잡수세요. 아직은 불편하시겠지만 오늘 하루 평강을 빌며 또 내일도 견우 직녀의 날을 기다리며…

용길 드림

여름 강

정두리

강물이

물로 살아있음을 본다

물풀이 코를 잡고 누웠다가

일어나고

발목 잡힌 채

산그림자 받으며

잠시 나는 편안하다

젖은 손가락에 잡혀

일몰은 늦어지고

강가에서는

물이 전부인것 같다

강속의 하늘이

말갛게 닦여지고 있었다.

아빠께

아침 일찍 일어나 Hotcake 굽고, 계란 삶고 점심준비 해 가지고 큰 길로 나갔어요.

석중님[이문영 교수 부인]과 만나 같이 터미날에 나가 7시 50분 차를 탈 수 있었어요.

둘이 나란히 앉아 차창밖으로 펼쳐지는 아름다운 산과 숲을 바라보며 달렸지요.

공주[교도소]에 내려 당신 계신 데를 찾았는데 마침 서무과장님이 볼일이 있어 나가셔서 두 시간 기다리는 동안 교무과장님을 뵈올 수 있어서 좋았읍니다.

여름에 더욱이 이를 세대나 뽑았다고 하니 얼마나 힘드셨을까? 생각해봅니다. 치료비는 아버님이 10만원 주시고 두루두루 준비할 수 있어서 지체하지 않고 갈 수 있었던 것 감사하고 있읍니다.

등나무아래서 간단한 점심을 나누고 마침 차가 들어와서 타고 나왔지요. 별로 기다리지 않고 1시 40분 차를 탈 수 있었어요. 안개 낀 것 같은 더웁지 않은 날씨였지만 차 안은 냉방으로 오히려 추울 지경이였죠. 주먹같은 비가 쏟아지기도 하구요. 금강에 놓인 철교를 오고가며 지났는데 물이 많이 불었어요.

닭 한마리 사가지고 집에 도라오니 뇌염 예방주사 맞으러 간 바우가 모두 아이들이 우는 중에 “나의 살던 고향은 꽃피는 산골”을 불러서 어머니들을 놀라게 했답니다. 당신께서는 노래를 한가지만 부르시는 것 “봄처녀” 말입니다. 좀 다양하게 부르시라고 좋은 가곡을 보내드리려고 생각합니다. 교무과장님이 18번 얘기 하셨어요.

그럼 이제는 이도 고치셨으니 많이 잡수세요. 아직은 불편하시겠지만 오늘 하루 평강을 빌며 또 내일도 견우 직녀의 날을 기다리며…

용길 드림

여름 강

정두리

강물이

물로 살아있음을 본다

물풀이 코를 잡고 누웠다가

일어나고

발목 잡힌 채

산그림자 받으며

잠시 나는 편안하다

젖은 손가락에 잡혀

일몰은 늦어지고

강가에서는

물이 전부인것 같다

강속의 하늘이

말갛게 닦여지고 있었다.

접견과 편지, 그 뒤의 이야기

1981년 7월에 늦봄 문익환은 김대중 내란음모조작사건에 연루되어 32개월간 세 번째 감옥생활을 하던 중이었습니다. 이 사건은 12.12 쿠데타와 5.18 광주학살로 집권한 전두환의 신군부 세력이 집권 초기 정통성 시비를 잠재우고 위기 상황을 조성하기 위하여 김대중을 정치적 희생양으로 삼은 것이었습니다(한국민주화운동사 연표 2006, p. 389). 그로 인해 민간인 늦봄은 육군계엄보통군법회의에서 내란음모, 계엄법 위반의 죄로 징역 20년을 선고받았습니다.

당시 행형법은 접견과 서신의 횟수를 엄격히 제한해서 징역 수형자인 경우 한 달에 한 번 접견과 편지쓰기를 허용하고 있었습니다. “교도상 필요하다고 인정되는 때(시행령 59조)” 혹은 “소장이 특히 필요하다고 인정하는 때(시행령 61조)”에 특별한 접견과 예외적인 편지가 가능했고 접견시간은 “30분 내로 한다(시행령 54조)”고 되어 있습니다. 늦봄아카이브가 소장하고 있는 기록을 살펴보면 이러한 규정이 적용되고 있던 상황을 확인할 수 있는데, 감옥 초기에 접견 시간은 10분 정도로 짧았습니다. 그들은 한 달에 한 번이나마 서로 마주하는 소중한 시간을 가졌고 접견이 끝난 후에 늦봄은 편지를 쓰며 못다 한 이야기를 풀어내고 또 박용길은 “이제 이번 달 면회를 끝냈으니 서신을 기다리는” 반복을 이어갔습니다.

1981년 7월에는 9일에 접견이 있었습니다. 그날 접견에는 한동안 보지 못했던 둘째 아들인 의근 내외가 귀국한 다음 날 와서 “아빠는 보러 온 그 심정이 눈물겹도록 고마웠다(문익환, 1981. 7. 11)”고 했고 함께 갔던 박용길 역시 “그리던 둘째 아들 며느리를 거느린 뿌듯함이여. 그리던 낭군님의 행복한 모습(박용길, 1981. 7.9)” 이라며 그날의 기쁜 마음을 적고 있습니다.

당시 행형법은 접견과 서신의 횟수를 엄격히 제한해서 징역 수형자인 경우 한 달에 한 번 접견과 편지쓰기를 허용하고 있었습니다. “교도상 필요하다고 인정되는 때(시행령 59조)” 혹은 “소장이 특히 필요하다고 인정하는 때(시행령 61조)”에 특별한 접견과 예외적인 편지가 가능했고 접견시간은 “30분 내로 한다(시행령 54조)”고 되어 있습니다. 늦봄아카이브가 소장하고 있는 기록을 살펴보면 이러한 규정이 적용되고 있던 상황을 확인할 수 있는데, 감옥 초기에 접견 시간은 10분 정도로 짧았습니다. 그들은 한 달에 한 번이나마 서로 마주하는 소중한 시간을 가졌고 접견이 끝난 후에 늦봄은 편지를 쓰며 못다 한 이야기를 풀어내고 또 박용길은 “이제 이번 달 면회를 끝냈으니 서신을 기다리는” 반복을 이어갔습니다.

1981년 7월에는 9일에 접견이 있었습니다. 그날 접견에는 한동안 보지 못했던 둘째 아들인 의근 내외가 귀국한 다음 날 와서 “아빠는 보러 온 그 심정이 눈물겹도록 고마웠다(문익환, 1981. 7. 11)”고 했고 함께 갔던 박용길 역시 “그리던 둘째 아들 며느리를 거느린 뿌듯함이여. 그리던 낭군님의 행복한 모습(박용길, 1981. 7.9)” 이라며 그날의 기쁜 마음을 적고 있습니다.

자두를 사서 먹다가 어금니 한 대가 또 부서져

그런데 접견 후에 쓴 문익환의 편지 속에 문득 이런 얘기가 나왔습니다. “난 어제저녁부터 당분간 죽을 먹어야 하는 신세가 되었소. 자두를 사서 먹다가 토마토 먹던 버릇으로 씨까지 와작 씹어서 어금니 한 대가 또 부서져 버렸구려… 내주 중에 치과 의사가 온다니까 보이고 새 이를 해 넣든지, 때우고 씌우든지 해야지요. 중정과 육군교도소에서 부서진 이도 한꺼번에 어떻게 해야지요(문익환, 1981. 7. 11~14).”

감옥 일상을 보여주는 기록 중 하나인 서신표를 보면 14일날 발신된 것으로 표시된 이 편지를 박용길은 그달 20일에야 받아보았습니다. 꽤 시일이 지나있어서 편지를 받은 날에는 “이를 고치셨는지요. 비용이 모자라면 서무과장님, 교무과장님께 말씀하셔서 알려주시던지 하세요(박용길, 1981. 7. 20).”라고 비교적 담담하게 묻고 있습니다. 하지만 그후로 쓰는 편지마다 한켠에 “이가 시지 않으신지(박용길, 1981. 7.23)”, “이는 치료 받으셨는지 한번 간다고 벼르면서 못가고 있읍니다(박용길, 1981. 7.24)”, “이 치료는 끝나셨는지(박용길, 1981. 7.26)” 처럼 계속 걱정을 담아내고 있었습니다. 그러던 중 문익환으로부터 한 통의 편지가 도착한 것이지요. “뜻밖에 또다시 붓을 들게 되었군요”로 시작되는 편지는 받는 즉시 이빨 대금을 송금해줄 것을 요청하고 있습니다.

감옥 일상을 보여주는 기록 중 하나인 서신표를 보면 14일날 발신된 것으로 표시된 이 편지를 박용길은 그달 20일에야 받아보았습니다. 꽤 시일이 지나있어서 편지를 받은 날에는 “이를 고치셨는지요. 비용이 모자라면 서무과장님, 교무과장님께 말씀하셔서 알려주시던지 하세요(박용길, 1981. 7. 20).”라고 비교적 담담하게 묻고 있습니다. 하지만 그후로 쓰는 편지마다 한켠에 “이가 시지 않으신지(박용길, 1981. 7.23)”, “이는 치료 받으셨는지 한번 간다고 벼르면서 못가고 있읍니다(박용길, 1981. 7.24)”, “이 치료는 끝나셨는지(박용길, 1981. 7.26)” 처럼 계속 걱정을 담아내고 있었습니다. 그러던 중 문익환으로부터 한 통의 편지가 도착한 것이지요. “뜻밖에 또다시 붓을 들게 되었군요”로 시작되는 편지는 받는 즉시 이빨 대금을 송금해줄 것을 요청하고 있습니다.

“모두 다섯 대를 손질하는데 35만 원이 든다는군요. 한 대당 7만 원이 드는 셈이지요. 자두씨 하나 깨물어서 이 한 대 부서진 것이 계기가 되어 35만 원이나 내던지게 되었다 싶으니 좀 아찔했지만, 시작한 일 안 할 수도 없는 형편이구려... 의사가 나이를 묻고는 그거면 평생 쓸 거라는군요. 죽을 때까지 쓴다는 말이겠지요. 이 하나 만은 자랑할 수 있었는데 감옥살이 4년에 이가 엉망이 되었구려. 나의 몸에 남은 민족 수난의 흔적으로 하느님 앞에 가지고 갈 것은 이것이구나 싶은 생각이 들어 해달라고 했지요.(문익환, 1981. 7. 24).”

그날의 공주행은 비록 남편을 만나지는 못했지만 남편을 위한 마음으로 한 걸음에 달려간 길이었습니다. 감옥 안에서 단식도 많이 했고 또 하루에 1식 혹은 2식을 하면서 지내던 남편이기에 치아 때문에 그나마도 지장을 줄까봐 여간 염려가 되지 않았을까요. 치료를 마쳤으니 “이제는 많이 잡수시라”는 한마디에서 남편에 대한 지극한 사랑이 느껴집니다. 그나저나 늦봄은 그 더운데 한 번 더 공주에 왔던 아내에게 어떤 반응이였을까요? 그것이 궁금하시다면 늦봄의 8월 편지를 읽어보세요. 아마도 살짝 웃음이 나실 겁니다.

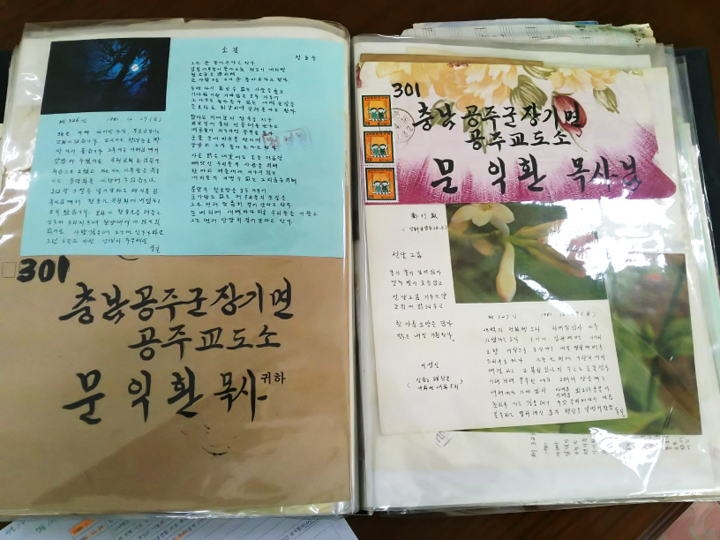

◇박용길 장로가 공주교도소로 보낸 편지들

<글: 아키비스트 지노>

<글: 아키비스트 지노>늦봄 문익환 아카이브와 함께 걷고 있는 아키비스트, 늦봄과 봄길의 기록을 아끼고 그 이야기를 세상과 나누고 싶어하는 사람

[관련 기록]

박용길, 당신께, 1981.7. 7

박용길, 당신께, 1981.7. 20

문익환, 옥중편지, 1981. 7. 11~14

문익환, 옥중편지, 1981. 7. 24

문익환, 옥중편지, 1981. 8. 5

[키워드]

세번째 수감

김대중내란음모, 5.17조치

공주교도소, 육군교도소

월간 문익환_<과거에서 온 편지>