월간 문익환_<그때 그곳>

한신대학교 (2023년 12월호)

우리 민족의 힘과 뜻으로 세워진…

늦봄 “한신의 뿌리는 자주정신”

◇예전 수유리 한신대학교 캠퍼스(1960년대)

구약학을 강의하던 귀공자 미남교수

늦봄의 흔적이 여기저기 흩뿌려져 있는 수유리 한신대학교를 찾았다. 지금은 신학대학원 캠퍼스인 이곳에서, 아주 오래전 그날 문익환 목사는 구약학을 강의하는 깐깐한 귀공자 타입의 미남 교수였다. 부인 봄길과 손을 잡고 다정하게 교정을 거니는 모습으로 학생들의 선망의 대상이었다던 그가 그려졌다. 또한 이우정 교수가 여자 기숙사 사감이었을 때 "얘들아 다 들어 왔니" 하시며 매일 밤 기숙사를 둘러 보았다는 이야기도 떠올랐다. (늦봄 제자 한국염 목사 인터뷰 - 『월간 문익환』 2023년 8월호 참고)

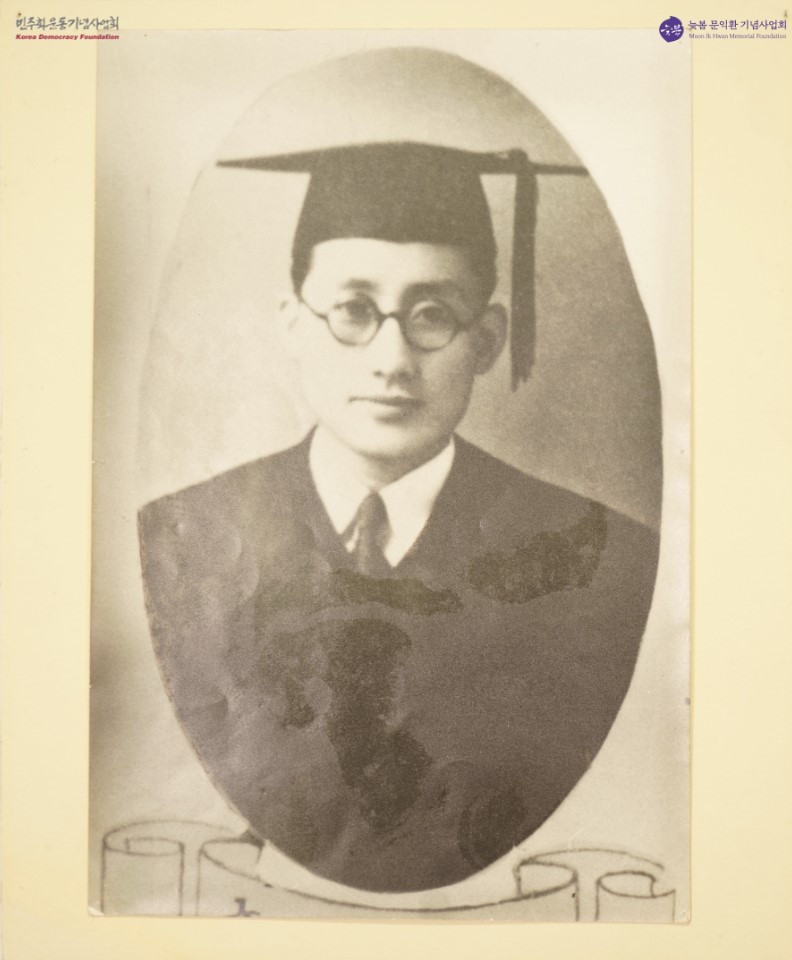

◇1947년 조선신학교(현 한신대학교) 제6회 졸업기념 사진에서 학사복 차림의 문익환

사택에서 일생의 가장 평화로운 시기

문익환 목사는 미국 유학 후 귀국해서 한신대에서 교수로 재직하던 시절, 가족과 함께 당시 캐빈이라고 불리는 이곳 수유리 사택에서 살았었다. 늦봄 뿐만 아니라 가족들에게도 평화로웠던 시기였다. 아마도 모두에게 추억 가득한 곳이었으리라. 대학에서 구약학을 강의하며 신학에 몰두하며 내면의 사상을 갈고 닦던 시절. 늦봄은 한빛교회 담임 목사를 겸하며 신앙과 학문에 열중했었다.

◇수유리 한신대 사택에서 문익환 가족사진

학문의 자유, 신앙의 자유, 선교 자유의 기치를 들고 출발한 한신대는 늦봄의 자랑스러운 모교이기도 하다. (1938년 평양신학교가 신사참배문제로 폐쇄된 뒤, 조선신학교 설립위원회가 결성되었다. 기금은 마련되었으나 일제치하 설립인가를 받지 못하여 1940년 4월 19일 ‘조선신학원'으로 개원하였다. 당시 한국인들이 신학교를 세워서 교육하는 일은 선교사들의 과거의 공로와 업적을 무시하는 배신행위라고 반대하는 이들도 있었지만 조선인 스스로의 힘으로 세운 한국 최초의 신학교라는 점에서 의미가 크다. 이 신학교는 한국신학대학의 전신이 되었다.)

한신대학교는 우리 민족의 힘과 뜻으로 목사 양성을 위해 세워졌으며 한신의 뿌리는 자주정신이다.

일본이 일본식 기독교를 만들려고 한국의 신학교들을 통합해서 통제하려고 했을 때 그걸 떨쳐버리고 나옴으로써 일본의 계획을 좌절시킨 일도 한신의 역사에서 찬란한 한 페이지이고.

정통의 서구신학의 틀을 깨고 학문의 자유를 쟁취하는 일이 결코 쉬운 일이 아니었다구, 종교적인 독단이 얼마나 깨기 어려운가는 군도 이해할 수 있을거야 “예수 믿고 천당 가" 식의 신앙을 역사의 현장으로 끌어내린 공적도 한신의 위업이고, 문학이 유미주의의 상아탑에서 역사의 주류 속으로 뛰어든 역사를 생각해보면, 그 역사적인 의미가 무엇이고 공적이 얼마나 큰 것인지…

(늦봄이 옥중에서 후배 박성민 군에게 보낸 편지. 1990. 2. 1)

일본이 일본식 기독교를 만들려고 한국의 신학교들을 통합해서 통제하려고 했을 때 그걸 떨쳐버리고 나옴으로써 일본의 계획을 좌절시킨 일도 한신의 역사에서 찬란한 한 페이지이고.

정통의 서구신학의 틀을 깨고 학문의 자유를 쟁취하는 일이 결코 쉬운 일이 아니었다구, 종교적인 독단이 얼마나 깨기 어려운가는 군도 이해할 수 있을거야 “예수 믿고 천당 가" 식의 신앙을 역사의 현장으로 끌어내린 공적도 한신의 위업이고, 문학이 유미주의의 상아탑에서 역사의 주류 속으로 뛰어든 역사를 생각해보면, 그 역사적인 의미가 무엇이고 공적이 얼마나 큰 것인지…

(늦봄이 옥중에서 후배 박성민 군에게 보낸 편지. 1990. 2. 1)

장준하 안병무 이우정 이해동 등 쟁쟁한 동문들

누구를 앞지르려는 경쟁의식 없이 진실을 추구하는 기막힌 학풍 속으로 뛰어든거야…우리의 민주화 작업이란 대립과 경쟁의 싸움을 다 같이 평화롭게 살아가는 세상으로 만들어가는 일

(늦봄이 옥중에서 후배 박성민 군에게 보낸 편지. 1990. 2. 1)

(늦봄이 옥중에서 후배 박성민 군에게 보낸 편지. 1990. 2. 1)

자유로운 학풍 속에서 사회참여 문제에 등을 돌리지 않았던 한신의 많은 이들이 사회의 민주화를 위해 헌신하였다. 김재준 목사의 제자인 문익환, 문동환을 비롯하여 장준하, 안병무, 강원용, 이우정, 이애영, 김관석, 김윤옥, 이영민, 이상철, 이해동, 김상근 등이 대표적이다.

◇현재의 한신대 서울캠퍼스 신학대학원 건물(2023년)

캠퍼스 곳곳에 늦봄 기념공간

1994년 타계 이후에도 한신의 후배들을 비롯한 많은 이들에 의해 늦봄의 생을 기리고 뜻을 따르고자 하는 실천들은 계속되고 있다. 2007년 경기캠퍼스(오산)에는 신학과 87동기회에서 만든 ‘잠꼬대 아닌 잠꼬대’ 시비가 만들어졌으며, 2008년에는 서울캠퍼스(수유동)에 ‘잠꼬대 아닌 잠꼬대’ 시를 놋쇠로 따서 이어붙인 시비를 제작하기 위해 1420명이 뜻을 함께하였다. 경기캠퍼스에는 '늦봄관'이 있으며 역사탐방, 기념학술제 등 다양한 방법으로 추모는 끊이지 않고 계속되고 있다.생명을 소중히 여기고 진정한 평화를 사랑하는 정신은 오늘을 살아가는 우리들에게도 여전히 큰 울림을 주기 때문이리라.

<한신대학교 학교 연혁>

1939년 조선신학원 설립기성회 결성

1940년 4월 19일 조선신학원 개원(국내 최초의 신학교)

1947년 조선신학대학으로 문교부 인가

1951년 한국신학대학으로 교명 변경

1954년 대학원 설립

1958년 서울캠퍼스 시대 개막

1980년 오산에서 ‘한신대학’으로 종합대학 출범

1992년 한신대학교로 교명 변경

1939년 조선신학원 설립기성회 결성

1940년 4월 19일 조선신학원 개원(국내 최초의 신학교)

1947년 조선신학대학으로 문교부 인가

1951년 한국신학대학으로 교명 변경

1954년 대학원 설립

1958년 서울캠퍼스 시대 개막

1980년 오산에서 ‘한신대학’으로 종합대학 출범

1992년 한신대학교로 교명 변경

◇한신대 건물 앞에 앉아서 웃고 있는 문익환 목사, 이우정 교수(앞줄 왼쪽에서 두 번째) 등

◇ 박용길 장로 회고에 묘사된 한신대학교 캠퍼스 생활과 한신부인회 활동

그때 수유리 신학교는 넓고 수목이 울창하고 사택도 새로 짓고 앞에는 오래된 소나무밭이 있고 운치도 좋았다. 여러가지 과일나무도 심그고 또 교수들이 모여 살았기 때문에 한신부인회도 조직하고 친하게, 화목하게, 뜻있게 살면서 즐거운 날들을 보냈다.

문 목사는 교무과장도 맡고 한글작문도 지도하고, 음악도 좋아해서 찬송가도 가르치고 하였다. (박용길 회고 기록 중)

문 목사는 교무과장도 맡고 한글작문도 지도하고, 음악도 좋아해서 찬송가도 가르치고 하였다. (박용길 회고 기록 중)

<글: 오남경>

다양한 문화를 접할 수 있는 여행과 사색을 위한 숲길 산책을 무척 좋아합니다.

월간 문익환_<그때 그곳>