월간 문익환_<그때 그곳>

국립4·19민주묘지 (2023년 3월호)

진달래빛으로 져 간 그들의 외침이 들리는 듯…

◇국립4·19민주묘지 입구와 북한산. 민주성역이라는 표지석이 있다. ⓒ기림

“4·19는 터져나온 통일의 함성”

겨울의 끝자락에 국립4·19민주묘지를 찾았다. 민주성역이라는 표지석 뒤로 눈 덮인 북한산이 보인다. 묘역 입구 한편에 있는 아침이슬 악보를 발견하여 가수 김민기의 아침이슬을 들으며 묘역을 향해 올라갔다. ‘내 맘에 설움이 알알이 맺힐 때’라는 가사를 되뇌며 문익환 목사의 마음을 상상해보았다. 문익환 목사가 기억했던 4·19혁명엔 젊은 나이에 죽어간 학생들을 추모하는 슬픔의 마음, 생동하는 겨레에 대한 자랑스러움, 그리고 보다 적극적으로 참여하지 못했던 스스로를 향한 부끄러움이 묻어난다.(호근에게)

4.19상을 받고도 고맙다는 인사도 못 해서 하일민 소장께 편지를 써야겠다. …

(하일민 소장님)

4·19의 역사에는 그런 어두운 면이 없습니다. 오로지 민주화를 위해서 폭발한 순수한 민의 뜻과 힘이 있을 뿐이니까요. 민이 제소리를 내게 되자마자 터져 나온 것이 통일의 함성이었구요. 통일의 함성 또한 순수한 민의 목소리였죠.

그(이수병 선생)에 비해서 저는 4·19에 한 일이 별로 없습니다. 겨우 『기독교 사상』 사설에 「이 나라는 경찰국가가 될 것인가」라고 3·15 부정선거를 비판하는 글을 쓴 정도밖에 없으니까요. 제가 목회하던 교회 주일학교 부장이 제게 유언장을 써놓고 나가서 경무대 앞에서 총을 가슴에 맞고 죽었습니다. 그의 이름 ‘김창필’입니다. 그를 대신해서 상을 받는다는 심정입니다.

(문익환 옥중편지 1992.6.5)

4.19상을 받고도 고맙다는 인사도 못 해서 하일민 소장께 편지를 써야겠다. …

(하일민 소장님)

4·19의 역사에는 그런 어두운 면이 없습니다. 오로지 민주화를 위해서 폭발한 순수한 민의 뜻과 힘이 있을 뿐이니까요. 민이 제소리를 내게 되자마자 터져 나온 것이 통일의 함성이었구요. 통일의 함성 또한 순수한 민의 목소리였죠.

그(이수병 선생)에 비해서 저는 4·19에 한 일이 별로 없습니다. 겨우 『기독교 사상』 사설에 「이 나라는 경찰국가가 될 것인가」라고 3·15 부정선거를 비판하는 글을 쓴 정도밖에 없으니까요. 제가 목회하던 교회 주일학교 부장이 제게 유언장을 써놓고 나가서 경무대 앞에서 총을 가슴에 맞고 죽었습니다. 그의 이름 ‘김창필’입니다. 그를 대신해서 상을 받는다는 심정입니다.

(문익환 옥중편지 1992.6.5)

한빛교회 김창필 집사의 죽음

김창필 집사는 당시 한빛교회 주일학교 부장이었다. 한빛교회가 1955년 교인 25명으로 시작한 작은 교회였던 만큼 문익환 목사 가족과 김창필 집사 가족은 서로 강한 유대감이 있었다. 4·19혁명 5일 전인 1960년 4월 14일에는 김창필 집사가 아래의 내용이 적힌 편지 하나를 수유리 문익환 목사의 집 마루에 두고 갔다고 한다.목사님께

목사님의 옆을 떠나지 않으려고 하였습니다. 그러나 어찌할 수 없는 제 개인의 사정으로 목사님의 옆을 잠시 떠나려 합니다.

그동안 저를 위하여 물심양면으로 도와주신 목사님의 옆에서 더 이상 걱정을 끼쳐 드릴 수 없습니다. 제 자신의 운명을 제 자신이 개척하여 가고자 이 길을 걸어가려 합니다.

교회와 목사님의 가정 위에 하나님께서 언제나 함께하여 주실 줄 믿습니다.

1960년 4월 14일 창필 올림

(『세상을 품은 작은 교회』 73쪽)

목사님의 옆을 떠나지 않으려고 하였습니다. 그러나 어찌할 수 없는 제 개인의 사정으로 목사님의 옆을 잠시 떠나려 합니다.

그동안 저를 위하여 물심양면으로 도와주신 목사님의 옆에서 더 이상 걱정을 끼쳐 드릴 수 없습니다. 제 자신의 운명을 제 자신이 개척하여 가고자 이 길을 걸어가려 합니다.

교회와 목사님의 가정 위에 하나님께서 언제나 함께하여 주실 줄 믿습니다.

1960년 4월 14일 창필 올림

(『세상을 품은 작은 교회』 73쪽)

4.19라고 하면 저는 좀 부끄러워집니다. 4.19에 제가 직접 한 일은 없었지만 제가 섬기던 한빛교회, 그때는 셋집으로 떠다니며 모이는 형편없는 교회였지만, 그 교회의 교회학교 유년부 부장이 청화대 앞에서 가슴에 관통상을 입고 죽은 아픔을 겪었읍니다.

(문익환, ‘역사를 보는 눈’ 강연 원고 중)

(문익환, ‘역사를 보는 눈’ 강연 원고 중)

그렇게 4·19날 김창필 집사는 경무대(지금의 청와대)에서 가슴에 총을 맞고 26살의 나이에 세상을 떠났다. 문익환 목사가 어머니인 김신묵 권사를 떠올리며 쓴 ‘어머니의 양심’이라는 시는 매년 4월 19일이면 김창필 집사가 총을 맞은 자리인 심장을 아파하던 김신묵 권사의 모습을 보여준다.

이 날이 되면

창필이 경무대 앞에서 가슴에 총 맞고 쓰러진

이날이 되면

어머님은 염통이 아프다고 하셨죠

구십삼 년 버텨온 눈물겨운 염통

칼끝으로 콕콕 쑤시듯 아프다만

나무 토막같이 말라 버린 이 가슴으로라도 버텨야지

별수 있니

(문익환 시 <어머님의 양심> 1989. 6. 15)

창필이 경무대 앞에서 가슴에 총 맞고 쓰러진

이날이 되면

어머님은 염통이 아프다고 하셨죠

구십삼 년 버텨온 눈물겨운 염통

칼끝으로 콕콕 쑤시듯 아프다만

나무 토막같이 말라 버린 이 가슴으로라도 버텨야지

별수 있니

(문익환 시 <어머님의 양심> 1989. 6. 15)

해마다 이날이면 참배의 발길

◇ 국립4·19민주묘역을 1묘역-D구역에 위치한 김창필 집사의 묘 ⓒ기림

직접 찾아간 김창필 집사의 묘는 깔끔하게 정리되어 있었다. 김정돈 장로, 문복녀 집사의 맏아들로 함경남도 함주에서 출생하였다고 묘비 뒤편에 설명되어 있다. 국립 4·19민주묘역은 문익환 목사의 수유동 자택과 가까워서 4월 19일이 다가오면 한빛교회 교인들을 비롯한 여러 손님이 가족들과 함께 참배하러 갔다고 한다. 2024년이 된 오늘, 한빛교회에서는 여전히 매년 민주묘역을 찾는다.

해마다 찾아가던 길을 오늘은 제가 못 가고 아버님, 어머님이 올라갔다 오셨습니다. 창필이 묘 앞에서 주인 노릇하시며 오래 앉았다 오셨답니다. 사람들이 구름같이 모여들었다는데 진달래빛으로 져 간 그들의 웨침이 들리는 듯합니다. (박용길 편지 1982. 4. 19)

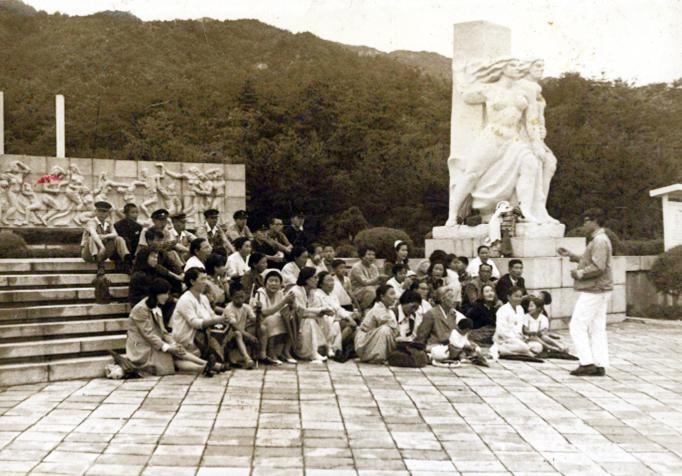

◇ 4.19혁명 때 숨진 한빛교회 김창필 집사 영결식.

◇김신묵 권사가 한빛교회 교인들과 함께 4.19 묘지에 참배했다.

64년의 세월…역사를 산다는 것은?

4·19혁명 이후 64년이란 세월이 흘렀다. 그 사이 역사는 수차례 반복되었다. 얼마나 많은 죽음 위에 우리는 서 있는 걸까? 슬픔, 자랑스러움, 부끄러움에 이어 문익환 목사는 바뀌지 않는 현실 속 답답함과 기다림을 이야기했다.“일제 36년을 기다리던 해방이 왔다고 좋아하는 것도 잠깐 우리 앞에는 분단의 절벽이 버티고 섰거든요. 4·19 때의 감격 또한 어떤 것이었소? 이제야 정말 새 시대가 오나 보다 했는데 5·16을 맞아야 했고, 10·26으로 박 정권이 무너지자 민주의 새 시대가 열리는 줄 알았는데…… 이 좌절 하나하나로 민족은 골병이 드는 거예요…. 역사를 산다는 건 기다림을 산다는 말이 아닌가 싶군요. 기다림의 성취에 안주해 버리는 건 역사를 사는 일을 포기해 버리는 일인 거죠. 한 기다림의 성취는 또 다른 기다림의 약속일 뿐, 역사를 산다는 것은 기다림과 기다림의 연속을 그 팽팽한 긴장 속에서 살아가는 일이라는 생각이 드는군요.”

(문익환 옥중편지 1989. 6. 11.)

(문익환 옥중편지 1989. 6. 11.)

그 문익환 목사가 떠나간지도 30년이란 시간이 지났다. 반복되는 슬픔, 환희, 부끄러움, 답답함과 기다림을 품고 사람들은 계속 살아간다. 아침 10시 미세먼지로 조금은 텁텁한 공기를 맛보며, 선생님과 함께 답사하러 나온 학생들, 손잡고 4·19묘역을 한바퀴 산책하는 노부부를 보았다. 국립4·19민주묘지은 인근 주민들에겐 공원이자, 배움의 터, 삶의 공간이 되어 있었다. 4·19 혁명에 담긴 수많은 이야기는 공간 속에서 산자의 일부가 되어 있었다. 어쩌면 박용길 장로의 말씀처럼 이들은 공간 속에서, 역사 속에서 영원히 살아있다.

4.19묘지가 가깝기 때문에 함성이 들려오는 것 같습니다. 그들은 영원히 살아있기 때문이죠. 대문에는 아! 4.19 영원히 살아있다. 길이 꺼지지 않는 인류의 횃불이어라.라고 써 붙였읍니다.

(박용길 편지 1979.4.19)

(박용길 편지 1979.4.19)

<글: 기림>

[참고문헌]

문영미 (2017). 『한빛교회 60년사: 세상을 품은 작은 교회』. 삼인.

월간 문익환_<그때 그곳>