월간 문익환_<그때 그곳>

연세대학교 (2024년 4월호)

곳곳에 윤동주, 이한열의 흔적

그곳을 보듬은 문익환의 손길

연세대학교 정문에서부터 직선으로 이어지는 백양로. 시간이 지나며 형태는 조금씩 바뀌었지만 연세대학교의 전신인 연희전문학교에서부터 민주화운동 시기를 지나 지금엔 연세대학교의 정체성이자 상징이 되었다. 백양로를 따라 수업을 가는 대학생들 틈바구니에 끼어 있으니 새삼 나도 다시 학생이 된 기분이 들었다. 묘한 설렘을 몰래하며 주위를 둘러보았다. 장성한 자식들과 모교를 찾은 들뜬 표정의 한 아버지가 보였다. 자신이 젊을 적 신촌역에서 사회과학대 건물까지 걸어가는 길이 얼마나 멀었는지 푸념하는 소리가 들렸다. 또, 갓 연세대에 입학한 학생이 부모님에게 연세대 캠퍼스를 보여주며 조잘거리는 모습이 퍽 자랑스러워 보였다. 젊은 날의 추억을 회상하며 조심스럽게 서성이는 발이, 앞으로 펼쳐질 대학생활에 설렘 가득한 걸음걸이가, 서둘러 강의실로 향하는 바쁜 발걸음이 그 백양로에 가득 묻어있었다.

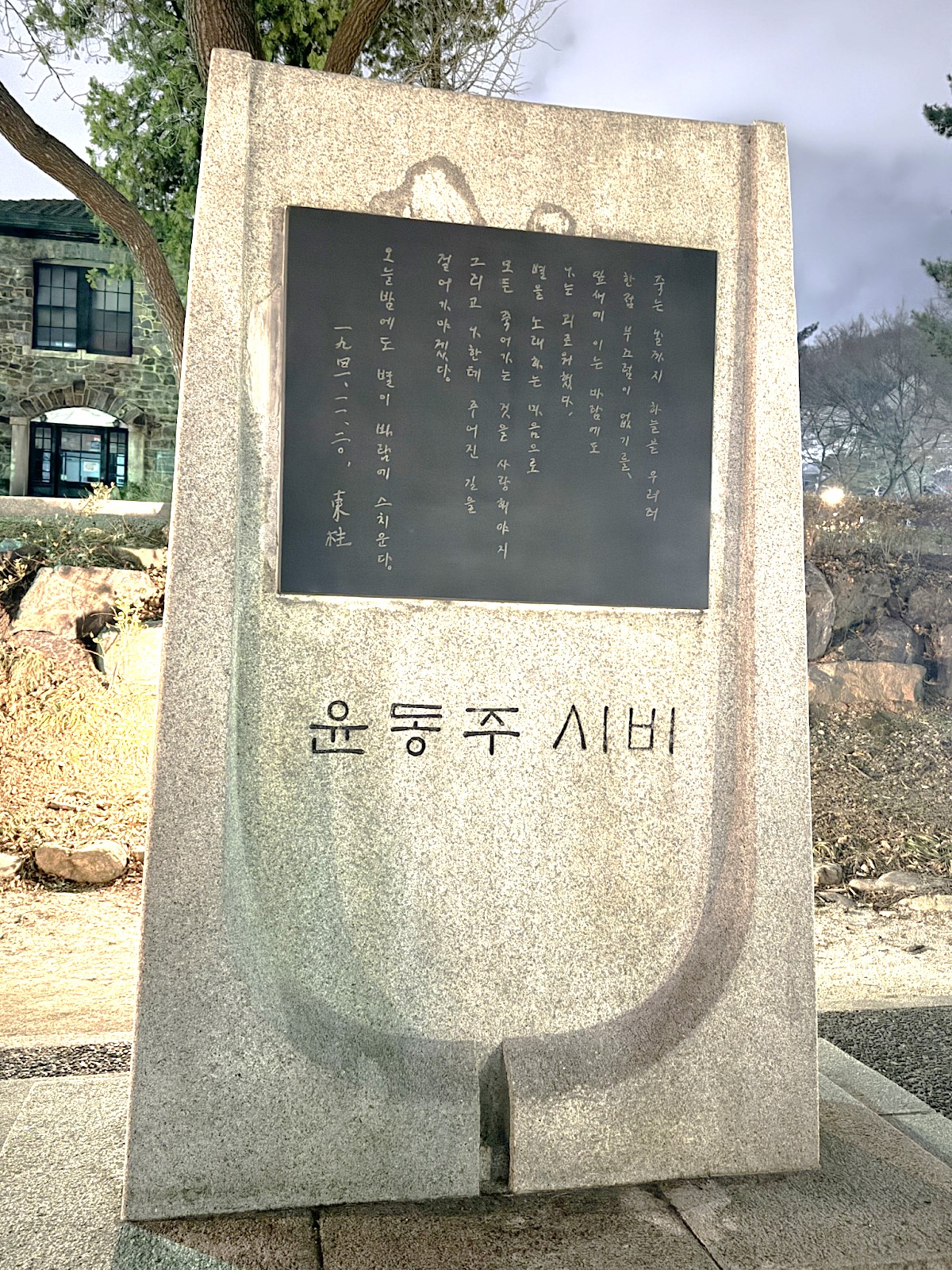

◇제막식 이후 56년 동안 굳건히 자리를 지킨 윤동주 시비 ⓒ김아현.

◇연세대 교정의 윤동주 시비 제막식 때 시비 앞에서 명동학교 동창인 시인 김정우, 윤동주 동생 윤일주와 문익환 목사(1968.11.02).

윤동주 시비-기념관엔 늦봄이 함께

백양로 끄트머리에서 왼편으로 들어가면 윤동주 시비와 핀슨관이라는 옛날 기숙사 건물이 하나 나온다. 고향을 떠나 신학공부를 위해 동경으로 간 문익환, 문학공부를 위해 서울로 간 윤동주. 그렇게 윤동주가 서울 연희전문학교 문과대학에 다니던 시절 지냈던 곳이, 바로 이 핀슨관이다. 윤동주는 핀슨관 주변으로, 백양로로 걸으며 『서시』, 『자화상』, 『별 헤는 밤』과 같은 시를 써내려갔다. 윤동주 사후 10년이 지난 1955년부터 문익환은 연세대에서 구약을 가르쳤다. 그의 시 ‘동주야’에서 윤동주에게 “영원한 젊음으로 우리의 핏줄속에 살아 있으면” 된다 이야기 했듯이, 강의를 하러 가는 길, 문익환은 윤동주가 걸었을 백양로를 어떤 발바닥 모양으로 걸었을까?나는 죽는다

나는 이 겨레의 허기진 역사에 묻혀야 한다

두 동강 난 이 땅에 묻히기 전에

나의 스승은 죽어서 산다고 그러셨지

아 ―

그 말만 생각하자

그 말만 믿자 그리고

동주와 같이 별을 노래하면서

이 밤에도

죽음을 살자

(1977년 1차 수감 중 죽음을 각오하고 21일간의 단식을 결행하기 직전에 쓴 시)

나는 이 겨레의 허기진 역사에 묻혀야 한다

두 동강 난 이 땅에 묻히기 전에

나의 스승은 죽어서 산다고 그러셨지

아 ―

그 말만 생각하자

그 말만 믿자 그리고

동주와 같이 별을 노래하면서

이 밤에도

죽음을 살자

(1977년 1차 수감 중 죽음을 각오하고 21일간의 단식을 결행하기 직전에 쓴 시)

이런 심정, ‘죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄럼이 없기를!’ 동주의 마음이 얼마나 슬펐느냐는 것을 이제야 알 것 같은 심정이구려. “시인이란 슬픈 천명(天命)인 줄 알면서도 한 줄 시를 적어 볼까?”, “나는 나에게 작은 손을 내밀어 눈물과 위안으로 잡는 최초의 악수” - 얼마나 눈물겨운 구절이오. 그의 「자화상」, 「참회록」 뿐 아니라 그의 시에서는 온통 ‘단풍잎 같은 슬픈 가을’이 뚝뚝 떨어지고 있군요. 그래서 동주가 읽은 팔복은 “슬퍼하는 자는 복이 있나니 저희가 영원히 슬플 것이오” 였소.

시편을 읽으면 “언제까지”라는 울부짖음이 자꾸 들려오지요. 히브리어로 ‘아드마타이’. 그런데 그 언제까지가 동주에게 있어선 ‘영원히’였구려. 나는 이제야 그걸 알 것 같군요. 나는 이 영원한 슬픔이 잠깐 내 방을 찾아왔다 간 다음, 내 방 왼쪽 벽 앞에 노랑 담요를 접어 슬픔이라는 손님이 언제라도 와서 앉으라고 빈자리를 만들어 놓고 그 자리에 마주 앉아도 보고, 그 자리에 내가 앉아도 보곤 해요.

…

반가운 손님이여

아 ― 당신의 이름 ‘슬픔’이여

내가 마지막 세상을 하직할 때도

당신만은 나를 떠나지 않으리

(1980. 11. 22 문익환 옥중편지 중)

시편을 읽으면 “언제까지”라는 울부짖음이 자꾸 들려오지요. 히브리어로 ‘아드마타이’. 그런데 그 언제까지가 동주에게 있어선 ‘영원히’였구려. 나는 이제야 그걸 알 것 같군요. 나는 이 영원한 슬픔이 잠깐 내 방을 찾아왔다 간 다음, 내 방 왼쪽 벽 앞에 노랑 담요를 접어 슬픔이라는 손님이 언제라도 와서 앉으라고 빈자리를 만들어 놓고 그 자리에 마주 앉아도 보고, 그 자리에 내가 앉아도 보곤 해요.

…

반가운 손님이여

아 ― 당신의 이름 ‘슬픔’이여

내가 마지막 세상을 하직할 때도

당신만은 나를 떠나지 않으리

(1980. 11. 22 문익환 옥중편지 중)

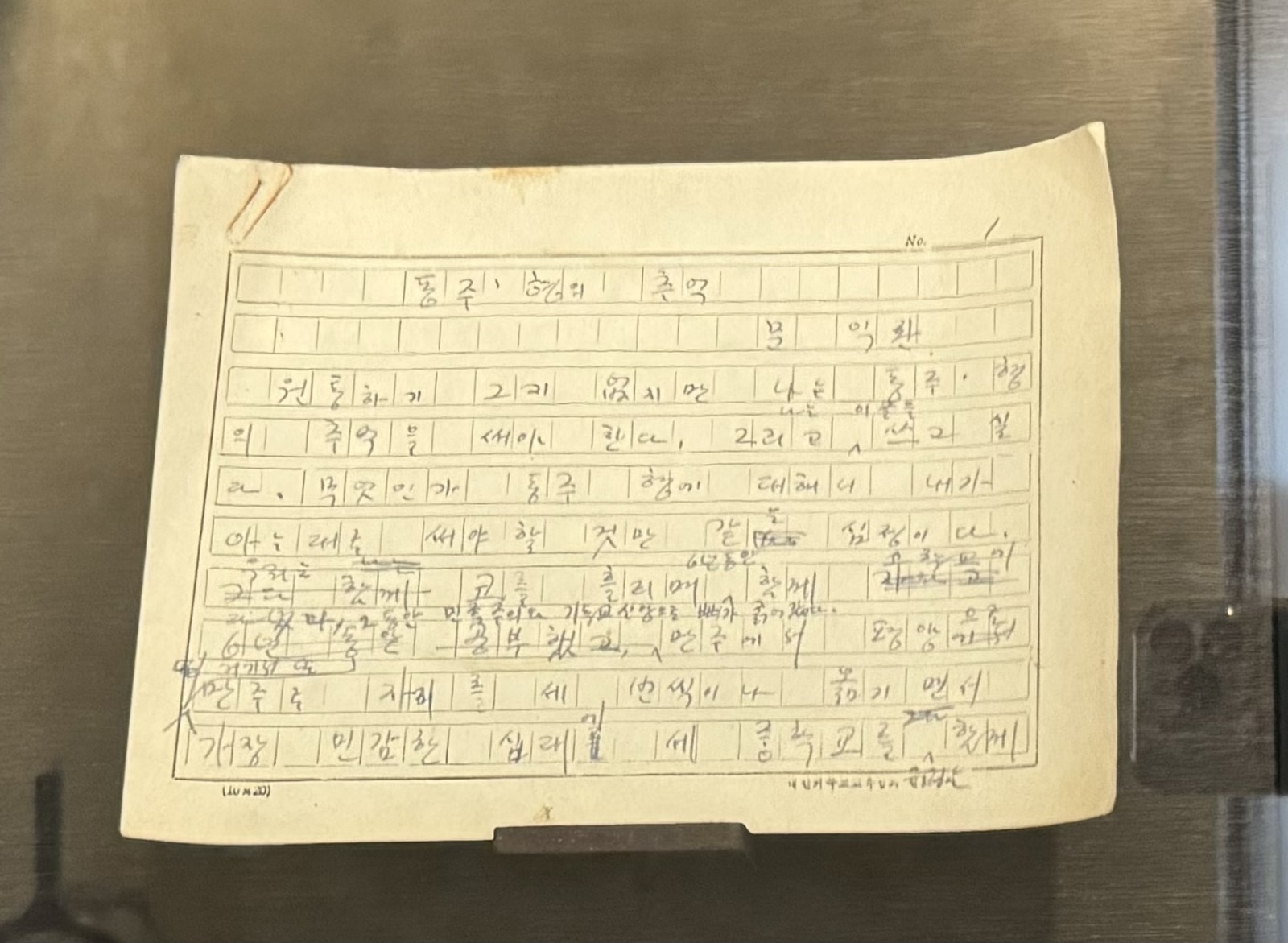

◇연세대 윤동주 기념관에 전시 중인 문익환 목사의 ‘동주 형의 추억’ 원고

늦봄과 윤동주, 그리고 이한열

문익환의 옥중편지, 시, 설교 곳곳에서 윤동주의 흔적을 찾아볼 수 있다 (🔗참고 『월간 문익환』 2024년 2월호 스물아홉 젊은 동주는 제 속에 살아있습니다). 청년 윤동주의 시간은 멈추었지만 윤동주는 문익환에게 영원한 영감의 원천이자 세계관이었다. 삶을 움직이는 슬픔이었다. 45년에는 윤동주와 송몽규, 70년에는 장준하. 어릴 때 동무를 하나, 둘, 죄다 잃어버린 슬픔은 그 크기를 늘려갔다. 하지만, 슬픔은 만족을 모르고 커졌다. 수많은 열사들이 죽어갔고, 87년 세상은 21살 이한열마저 앗아갔다. 백양로를 걸을 때 마다 하늘을 우러러 한 점 부끄럼 없길 바랐던 윤동주의 슬픈 목소리가 문익환의 귓가에 속살거렸던걸까? 문익환은 이한열 열사의 빈소에서, 장례식에서 비탄에 잠겨 이야기했다.여러분! 박수를 치지 마세요.

저는 죄인입니다. 꽃다운 젊음이 무참히 짓밟혔는데, 70살 먹은 노인이 살아 있다는 것 자체가 죄인입니다.

(출감 후 연세대 이한열 열사 빈소에서, 1987. 7)

전 나이 일흔 살이나 먹은 노인입니다. 이젠 살 만큼 인생을 다 산 몸으로 어제 풀려나와 보니까 스물한 살 젊은이의 장례식에 조사를 하라고 하는 부탁을 받았습니다. 아까 백기완 선생도 지난밤 한잠 못 잤다고 했지만, 저도 한잠 못 잤습니다. 너무너무 부끄러워서. 왜 나왔던가.

어제 저녁에 여기서 박수를 치는데 제가 거절을 했습니다. 내가 무슨 면목으로 당신들의 박수를 받을 것이냐? 밤을 꼴딱 새면서 아무리 생각을 해도 할 말이 없었습니다. 그래서 이 자리에 이한열 열사를 비롯한 많은 열사들의 이름이나 목이 터지게 부르고 들어가려고 나왔습니다. 모두 사십여 명 된다고 하는데, 제가 스물 다섯 사람의 이름 밖에는 몰라서 스물다섯 사람의 이름을 적어가지고 나왔습니다. 빠진 이들이 있다고 하면 제가 다 부른 다음에 그 가운데서 누구나 일어나서 불러주세요.

(1987년 7월 9일 연세대 애국학생 고 이한열 열사 민주국민장 조사 중)

저는 죄인입니다. 꽃다운 젊음이 무참히 짓밟혔는데, 70살 먹은 노인이 살아 있다는 것 자체가 죄인입니다.

(출감 후 연세대 이한열 열사 빈소에서, 1987. 7)

전 나이 일흔 살이나 먹은 노인입니다. 이젠 살 만큼 인생을 다 산 몸으로 어제 풀려나와 보니까 스물한 살 젊은이의 장례식에 조사를 하라고 하는 부탁을 받았습니다. 아까 백기완 선생도 지난밤 한잠 못 잤다고 했지만, 저도 한잠 못 잤습니다. 너무너무 부끄러워서. 왜 나왔던가.

어제 저녁에 여기서 박수를 치는데 제가 거절을 했습니다. 내가 무슨 면목으로 당신들의 박수를 받을 것이냐? 밤을 꼴딱 새면서 아무리 생각을 해도 할 말이 없었습니다. 그래서 이 자리에 이한열 열사를 비롯한 많은 열사들의 이름이나 목이 터지게 부르고 들어가려고 나왔습니다. 모두 사십여 명 된다고 하는데, 제가 스물 다섯 사람의 이름 밖에는 몰라서 스물다섯 사람의 이름을 적어가지고 나왔습니다. 빠진 이들이 있다고 하면 제가 다 부른 다음에 그 가운데서 누구나 일어나서 불러주세요.

(1987년 7월 9일 연세대 애국학생 고 이한열 열사 민주국민장 조사 중)

◇연세대 이한열 열사 영결식에 참석한 문익환 목사 (1987. 7. 9)

◇연세대에 세워진 이한열 열사 기념비. 198769757922. 1987년 6월 9일 최루탄을 맞고 쓰러져 7월 5일 세상을 떠났으며 7월 9일 국민장을 치렀을 때 그의 나이는 22살이었다는 의미를 담고있다.

◇연세대 본관인 언더우드관.

◇연세대 본관 입구 계단에 쓰인 ‘진리가 너희를 자유케 하리라’ 건학이념.

우리를 자유케하는 진리란?

연세대학교 정문에서 백양로를 따라 언더우드관을 향해 쭉 걸어가면 언더우드관 입구 계단에 건학이념인 이 글귀가 적여있다. “진리가 너희를 자유케 하리라 (Veritas vos liberabit)” 과연 이 진리란 무엇일까? 윤동주, 문익환, 이한열과 열사들은 무슨 진리를 위해 싸웠나? 이 질문에 문익환은 다음과 같이 답한다.대학이란 진리 탐구의 마당이라고 하죠. 틀림없는 말입니다. 진리 탐구를 제쳐놓고 운동이나 하는 곳으로 전락한 대학을 우리는 생각할 수 없거든요. 그러나 그 진리라는 게 이론이기 전에 ‘참’ 곧 ‘진실’인 거죠. 나의 존재는 진실, 나는 참으로 누구이며 나는 참으로 무엇을 위해 살아야 하는가 하는 진실인 거죠. 그런데 그 ‘나’는 많은 나가 모여서 같이 뒹굴며, 울고 웃으며, 미워하고 사랑하며 살아가는 ‘우리’가 아닙니까? 따라서 나의 진실은 그대로 우리의 진실이어야 한다는 말이죠. 이를테면 사회적인 진실일 수밖에 없다는 말이죠. 그런데 이 우리가 어제에서 오늘로, 오늘에서 내일로 이어지는 역사적인 실체이거든요. 그러니 우리가 추구하는 진리, 곧 진실은 사회적인 진실인 동시에 역사적인 진실일 수밖에 없는거죠.

─ 『용광로』(부산공업대학 교지) 37호(1988)에 수록

─ 『용광로』(부산공업대학 교지) 37호(1988)에 수록

이건 스스로 자신을 속이지 않는다는 말이지. 자신을 거짓으로 묶지 않는다는 말 아니겠니? 다음 단계는 남의 몸의 진실을 나의 몸의 진실처럼 존중해 준다는 데 있거든. 이것은 남을 거짓으로 묶지 않음으로 나 자신도 거짓으로 묶지 않는다는 말 아니겠니? 이렇게 해서 진실은 너와 나의 자유, 우리의 자유가 되는 거지.

(문익환 옥중편지 1986. 7. 4.)

(문익환 옥중편지 1986. 7. 4.)

그가 말하는 진리는 하루하루를 살아남기위해 노력하는 인간의 삶 그 자체였다. 솔직하게 있는 그대로를 살아가는 우리들의 서사가 바로 진리인 것이다. 거짓 한 점 없이, 부끄럼 없이 살고자 했던 윤동주와 이한열의 삶에, 우리의 진실을 알아달라 외치는 모든 삶에 귀기울이는 것이. 너의 진실도 나의 진실도 있는 그대로 존중받을 때 우리는 비로소 자유로워진 다는 뜻이 아니었을까? 윤동주의 시는 문익환에게 진리의 시였던 것이다.

죽는 날까지 하늘을 우러러

한 점 부끄럼이 없기를,

잎새에 이는 바람에도

나는 괴로워했다.

별을 노래하는 마음으로

모든 죽어 가는 것을 사랑해야지

그리고 나한테 주어진 길을

걸어가야겠다.

한 점 부끄럼이 없기를,

잎새에 이는 바람에도

나는 괴로워했다.

별을 노래하는 마음으로

모든 죽어 가는 것을 사랑해야지

그리고 나한테 주어진 길을

걸어가야겠다.

나의 진실을, 우리의 진실을 들어달라 외치며 백양로를 뛰어다녔을 학생들의 발자국이 빈틈없이 가득한 하얀 백양로가 새까맣게 보였다.

<글: 기림>

◇ 눈 내리는 연세대 노천극장에서 공연을 관람하는 문익환, 박용길(1991. 3. 31)

◇연대 백양로에서 열린 집회에 참석한 문익환 목사(1988)

◇ 연세대학교 정문에서 본 백양로 (2024.3.13) ⓒ김아현

월간 문익환_<그때 그곳>