월간 문익환_<현장탐방>

전태일 거리와 한울삶 (2025년 11월호)

청계천엔 스물두 살 전태일이 있다

<편집장의 커버스토리>

“물 좀...” “물 좀...” 온몸이 시커멓게 숯덩이가 된 전태일의 절규였습니다. ‘근로기준법을 준수하라’며 온몸을 불사른 스물두 살 청년의 외침... 그리고 또 하나의 목소리, “아......목이 마르다.” 십자가에 매달린 예수의 마지막 외침이었습니다. 문익환은 이 두 목소리를 하나로 들었습니다. 인간과 사랑을 위한 처절한 생명의 외침으로. 그리곤 선언합니다 “전태일이야말로 예수였다”. 삼엄한 감시 속에서도 문익환 목사는 이틀이나 사흘에 한 번씩 청계피복 노조를 찾았고 1983년 초대 전태일건립위원회 회장이 됩니다. “노동자도 사람이다.” 너무나 당연하지만, 당연하지 않는 현실을 바꾸고자 문익환은 그후 20여년 동안 노동자와 함께 가장 낮은 곳으로 향했습니다. 1970년 11월, 불길속에서 스러진 청계천의 전태일. 그리고 2025년 11월, 여전히 고통받는 이땅의 노동자. 이들을 생각하며 11월호는 ‘늦봄과 노동자’를 이야기 합니다.

“물 좀...” “물 좀...” 온몸이 시커멓게 숯덩이가 된 전태일의 절규였습니다. ‘근로기준법을 준수하라’며 온몸을 불사른 스물두 살 청년의 외침... 그리고 또 하나의 목소리, “아......목이 마르다.” 십자가에 매달린 예수의 마지막 외침이었습니다. 문익환은 이 두 목소리를 하나로 들었습니다. 인간과 사랑을 위한 처절한 생명의 외침으로. 그리곤 선언합니다 “전태일이야말로 예수였다”. 삼엄한 감시 속에서도 문익환 목사는 이틀이나 사흘에 한 번씩 청계피복 노조를 찾았고 1983년 초대 전태일건립위원회 회장이 됩니다. “노동자도 사람이다.” 너무나 당연하지만, 당연하지 않는 현실을 바꾸고자 문익환은 그후 20여년 동안 노동자와 함께 가장 낮은 곳으로 향했습니다. 1970년 11월, 불길속에서 스러진 청계천의 전태일. 그리고 2025년 11월, 여전히 고통받는 이땅의 노동자. 이들을 생각하며 11월호는 ‘늦봄과 노동자’를 이야기 합니다.

가을빛이 깊어가는 날, 청계천엔 전태일의 숨결이 담겨있다.

1970년 늦가을, 스물두 살 청년 전태일은 불꽃이 되어 세상의 양심을 깨웠고, 그 불씨는 늦봄 문익환 목사의 가슴으로 옮겨 타 세상을 향한 사랑과 실천으로 피어났다.

전태일은 늦봄에게 양심을 일깨우고 역사를 살게 한 예수였다

누군가의 죽음이 또 다른 누군가의 깨어남이 되었던 그때를 떠올리며, 전태일이 스러진 청계천 거리를 찾아갔다. <글: 오남경>

“근로기준법을 준수하라, 우리는 기계가 아니다!”

▶전태일거리1970년 11월 13일 청년 노동자 전태일은 근로기준법 화형식을 치르기로 한 날 집회, 시위가 경찰에 의해 막히자 “근로기준법을 준수하라, 우리는 기계가 아니다!”를 외치며 분신으로 항거했다.

그의 죽음은 한국 노동 운동과 민주화 운동의 역사에 결정적인 전환점이 되었으며, 지식인과 종교인들의 양심을 일깨우는 강력한 반향을 일으켰다.

◇전태일 동상

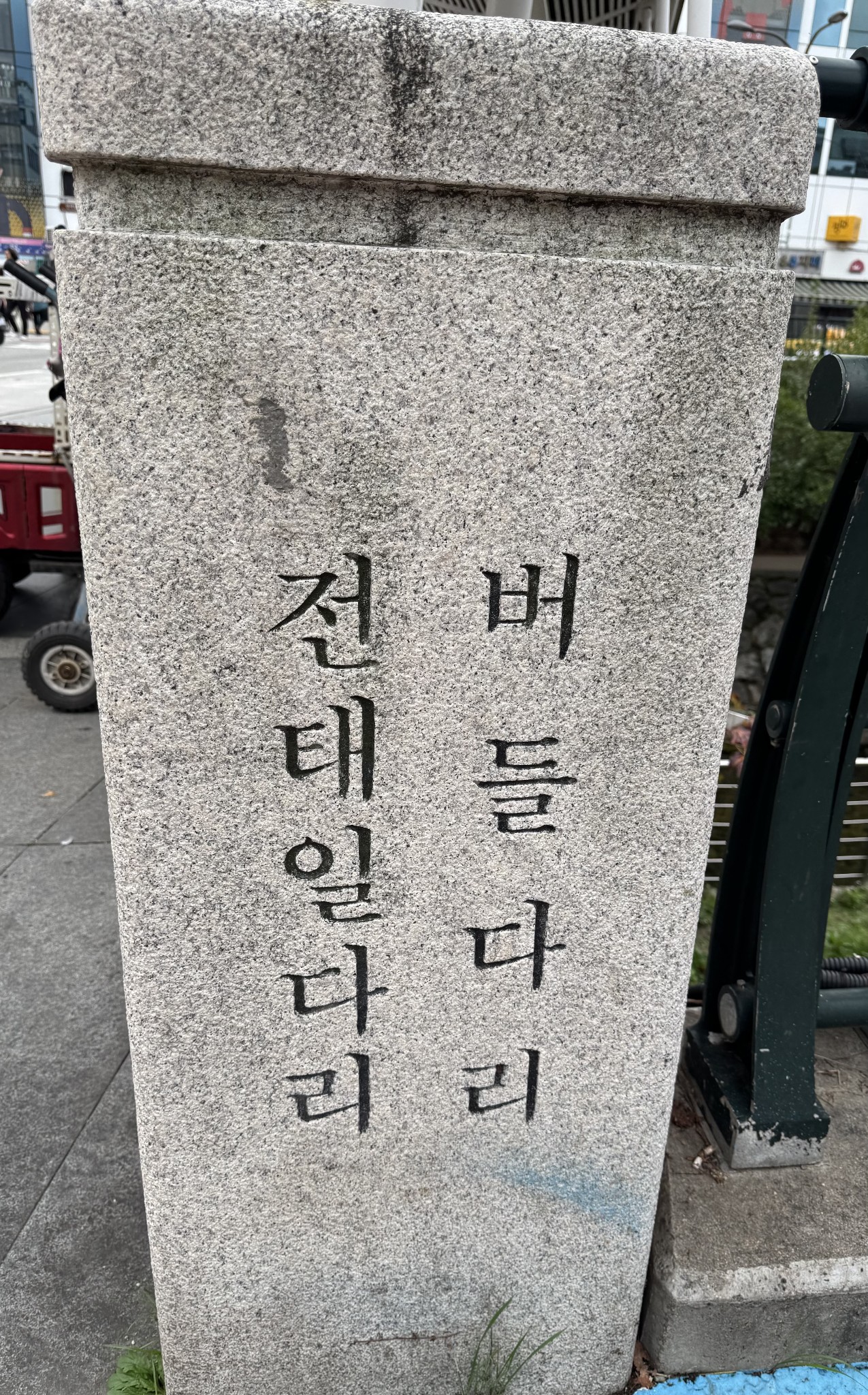

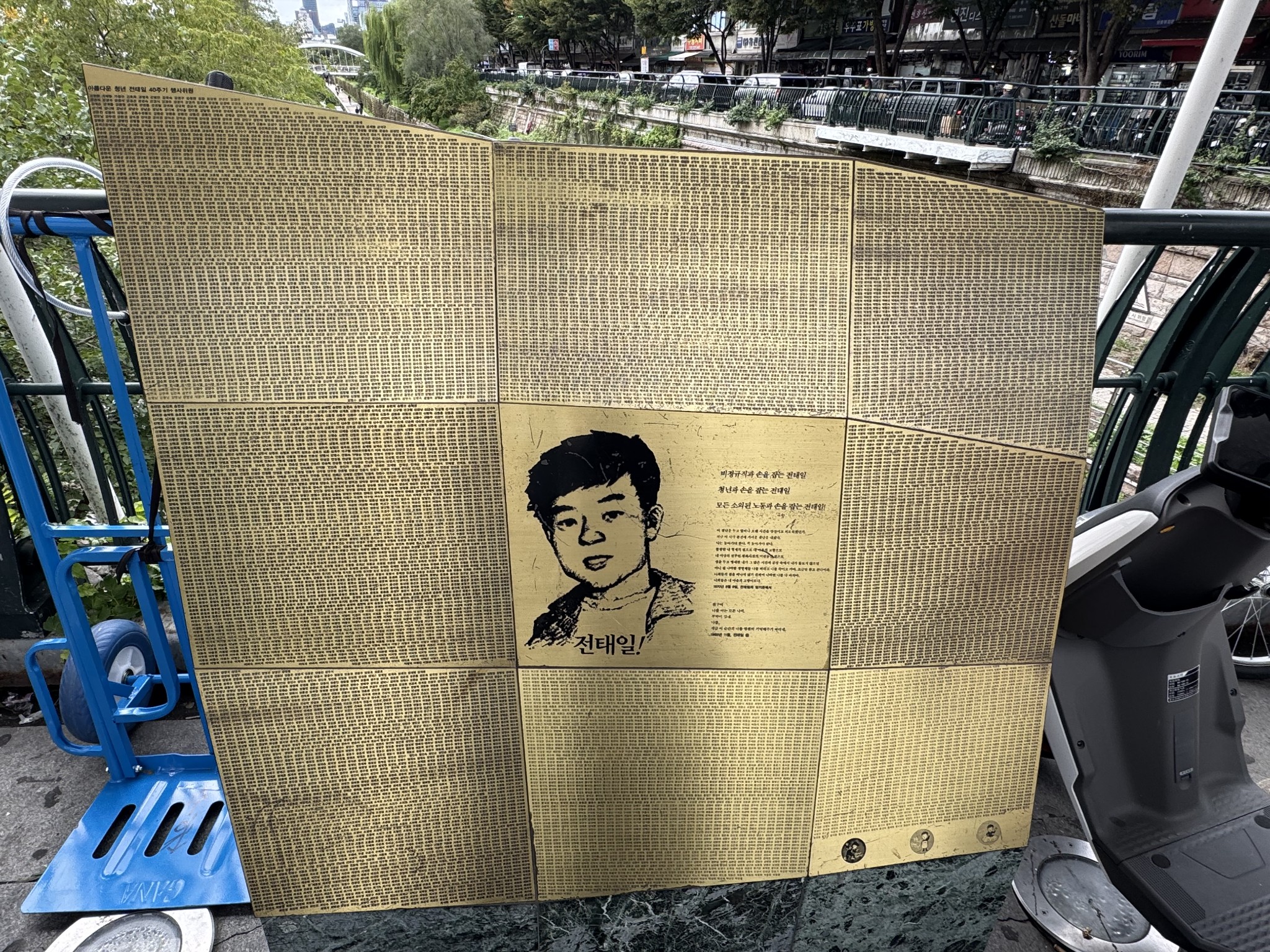

전태일의 희생을 기억하고 정신을 계승하고자 2005년 서울시는 청계천 일대에 전태일 거리를 조성하였으며, 노동자들이 주축이 되어 봉제 노동자 작업복 차림의 동상과 함께 4,000여 개의 동판을 설치했다. 동상이 위치한 버들다리는 2010년부터 역사성을 인정받아 전태일다리와 함께 적어 부르고 있으며, 2013년에는 전태일 분신 장소 일대(평화시장 A동과 B동 사이 대로변)가 서울시 미래유산으로 지정되었다.

◇전태일다리(버들다리)

◇후원인들의 이름이 새겨져 동판.

◇전태일 분신 현장. 동판엔 ‘평화시장재단사 전태일, 여기서 근로기준법을 외치다’라고 적혀있다.

◇동상 주변 바닥에 있는 기념동판으로 약 4,000여개가 있으며, 후원자들의 이름 또는 짧은 메시지가 새겨져 있다.

◇청계천변에 위치한 🔗전태일기념관.

문익환 목사가 초대 후원회장 맡아

▶한울삶 : 한국 민주주의의 산증인이자 기억의 공간

◇한울삶

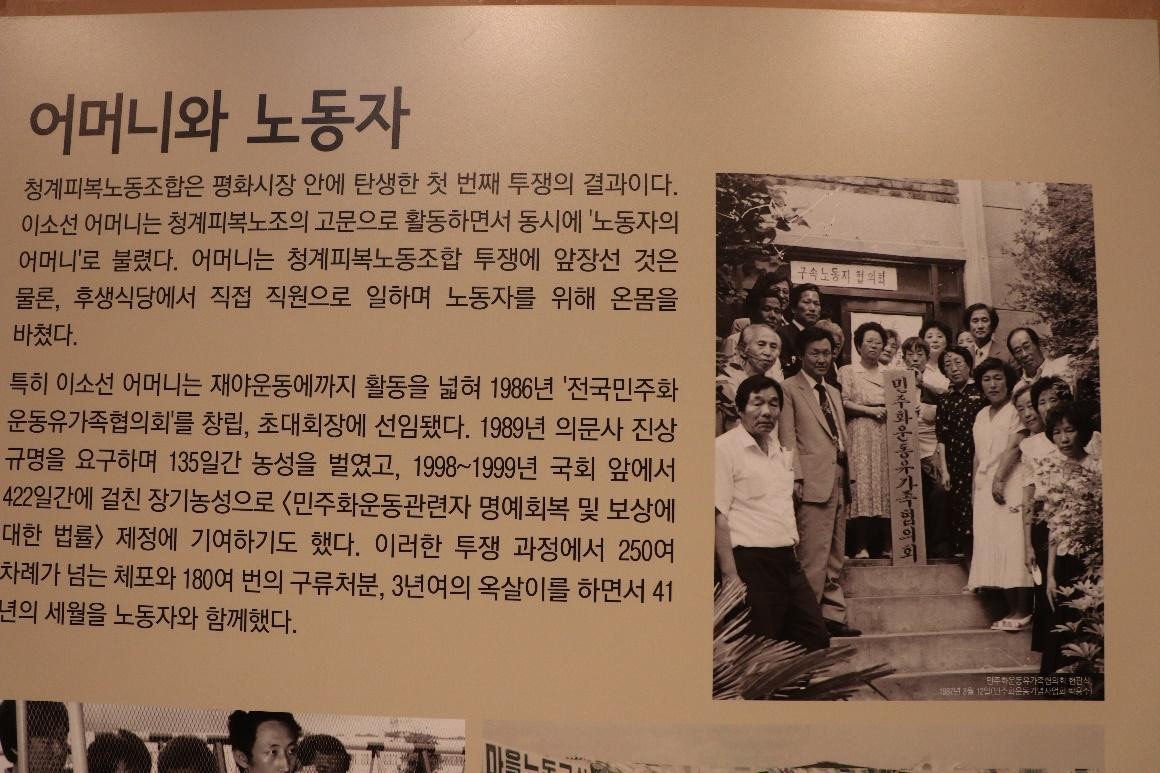

1986년 8월 12일, 전태일기념사업회 창립총회에서 전국민족민주유가족협의회(유가협)를 발족했으며 초대 회장으로 전태일의 어머니 이소선 여사가 선출되었다. 민주화운동 과정에서 희생된 시민, 학생, 노동자, 군인 등의 유가족들이 모여 만든 단체다. 유가협은 1989년 창신동 봉제공장 골목에 보금자리를 마련하여 ‘한울삶’이라 이름 지었다.

◇전태일 기념관에 전시된 민족민주유가족협의회 현판식 사진. 현판 뒤로 어머니 이소선과 동생 전태삼. 박용길 장로의 얼굴도 보인다(오른쪽에서 세번째).

한울삶은 ‘한 울타리의 삶’이라는 뜻으로, 민주화의 나날에 자녀들이 희생당한 상처 깊은 유가족들이 모여 생활공동체를 이루며 살아가는 공간이다. 처음에는 작은 사무실 하나로 시작했지만, 지금은 민주화 운동 과정에서 생을 마감한 사람들의 영정이 모셔진, 영혼이 깃들어있는 하나의 공동체가 된 셈이다. 1990년 8월 후원회를 창립하고 문익환 목사가 초대 후원회장으로 활동하였다.

설립 취지는 유가협 없는 인간다운 삶을 보장하는 세상을 만드는 것이다. 창립 선언문에는 “고인들이 하나뿐인 생명을 바쳐가면서까지 목말라 외치던 바를 살아가는 가족들이 함께 실천해 나가는 것만이 그들의 원혼을 위로해 줄 수 있는 길”이라고 밝히고 있다. 2013년 서울시 미래유산으로 지정되었다.

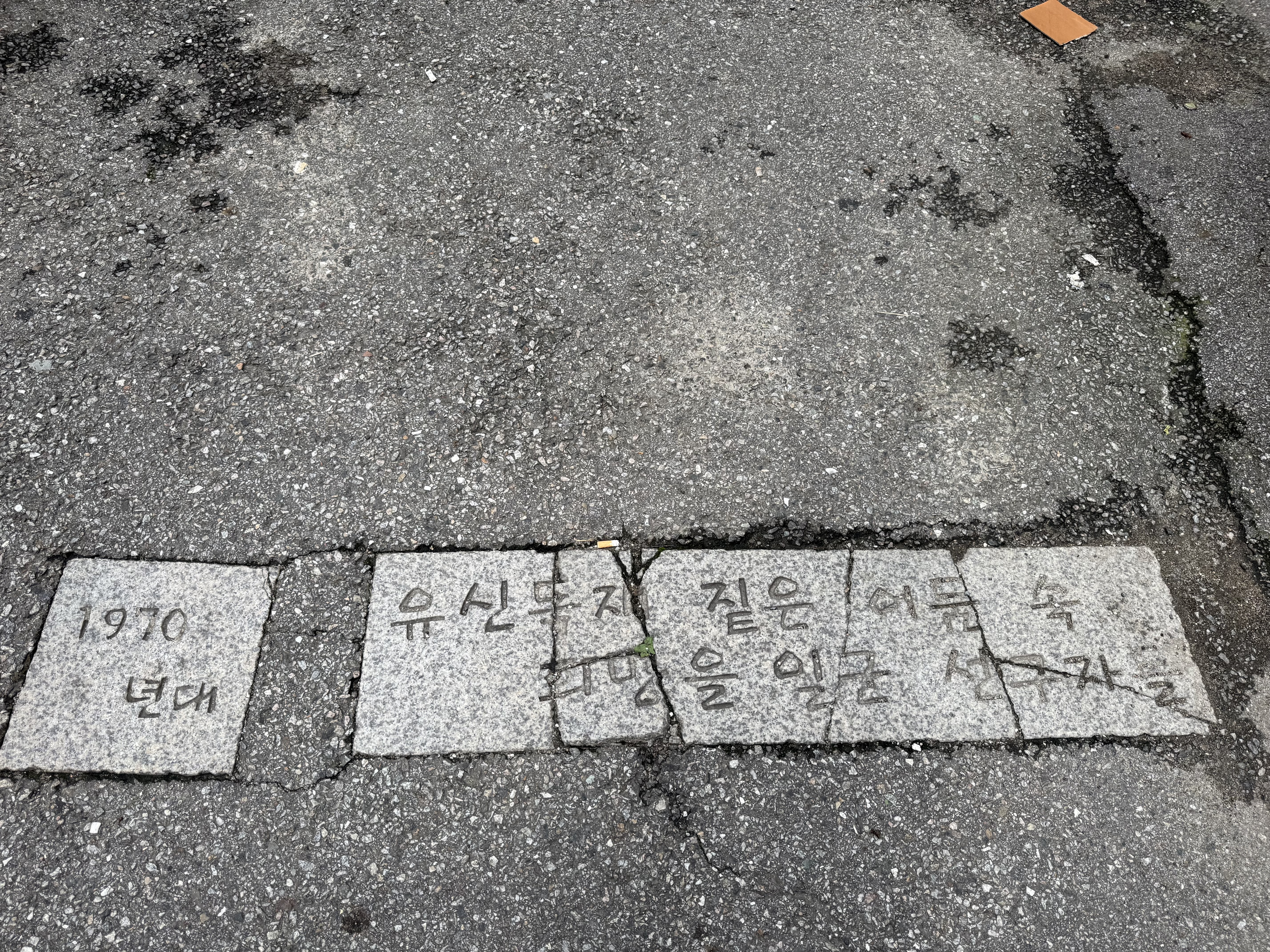

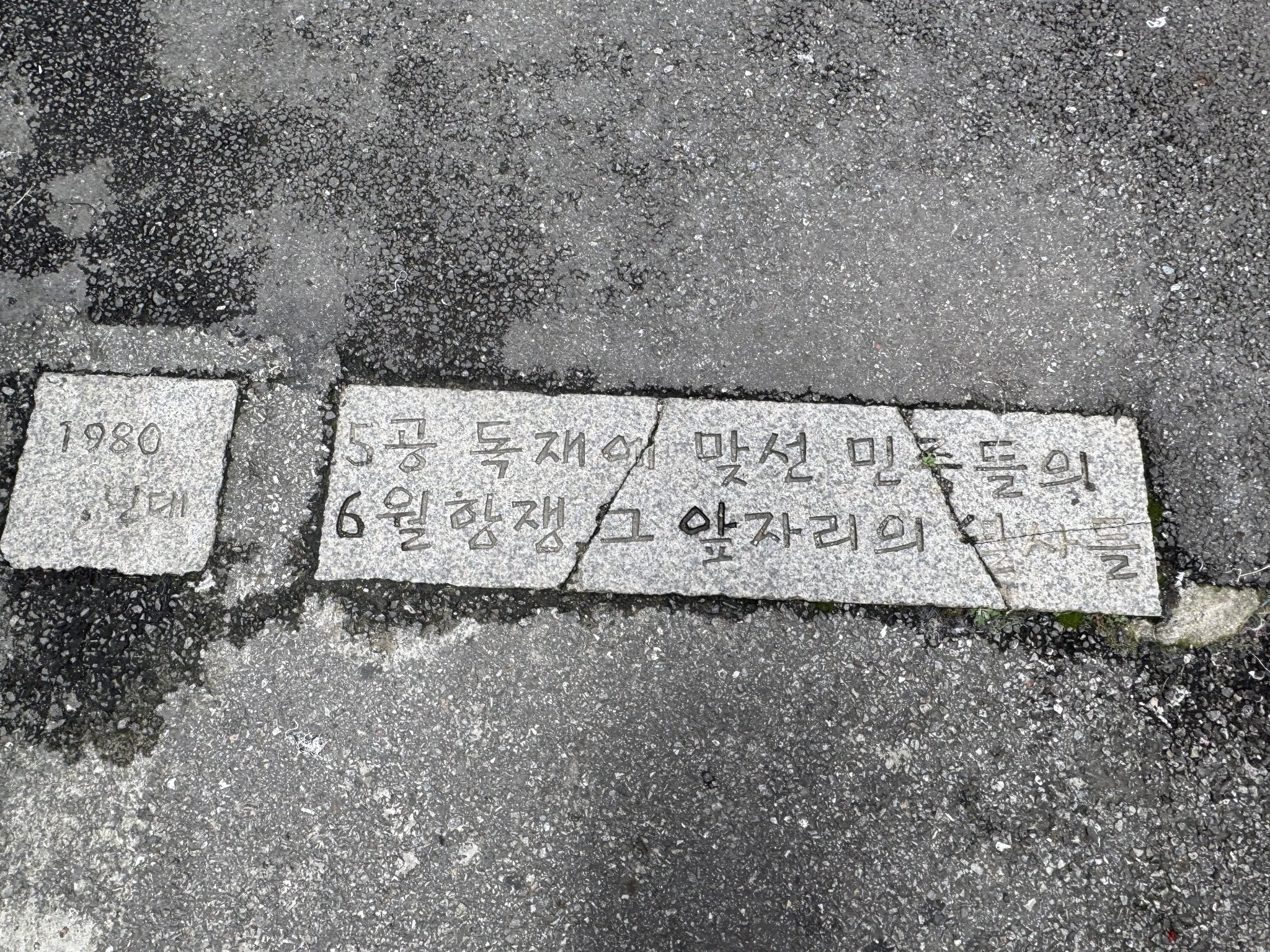

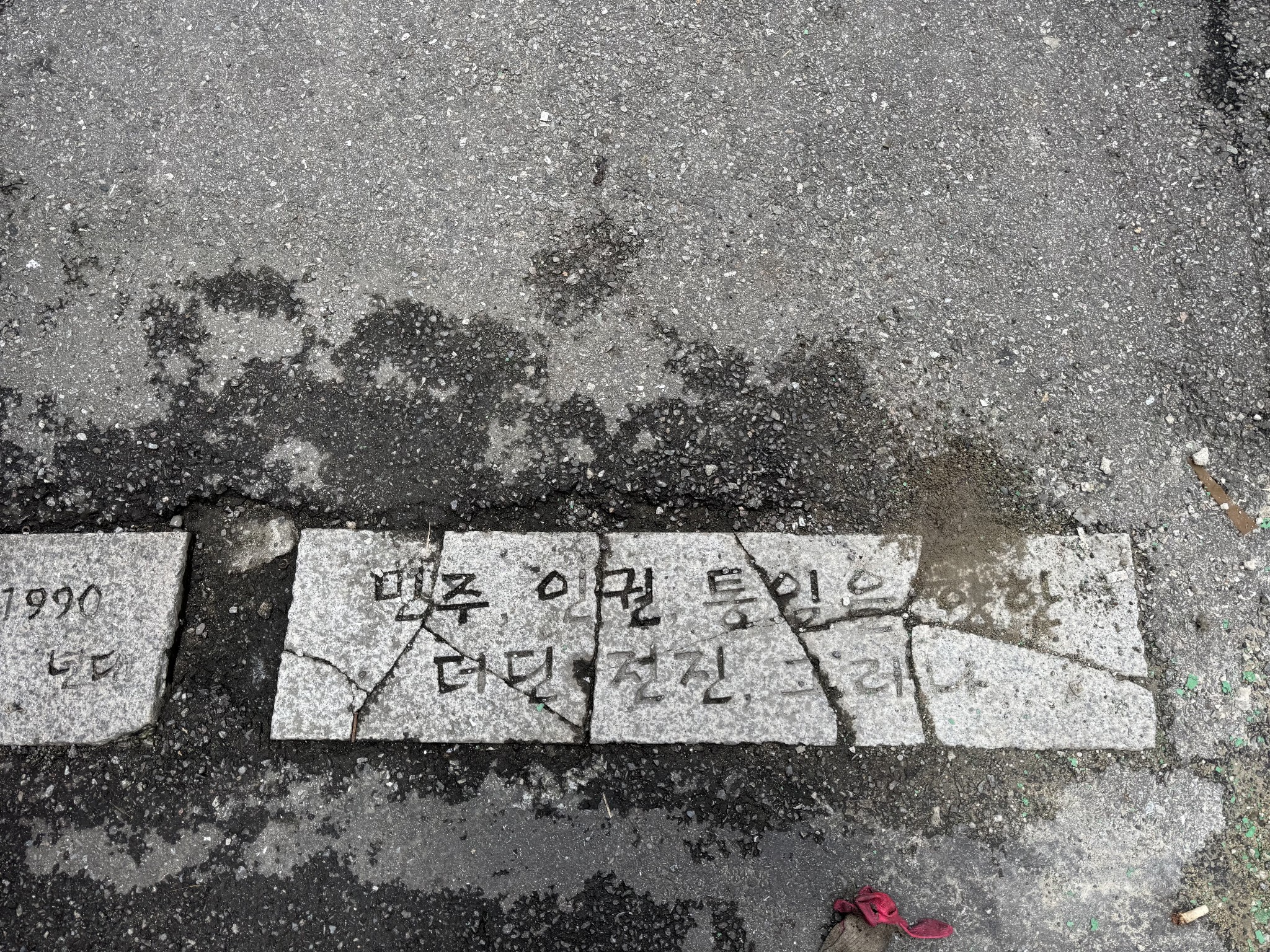

한울삶으로 가는 길목 바닥에 1970, 1980, 1990년대 별로 글귀들이 새겨져 있다

◇1970년대: 유신독재의 짙은 어둠 속 희망을 일군 선구자들

◇1980년대: 5공 독재에 맞선 민중들의 6월 항쟁 그 앞자리의 열사들

◇1990년대: 민주 인권 통일을 향한 더딘 전진 그러나…

◇이소선 여사와 박용길 장로.

월간 문익환_<현장탐방>