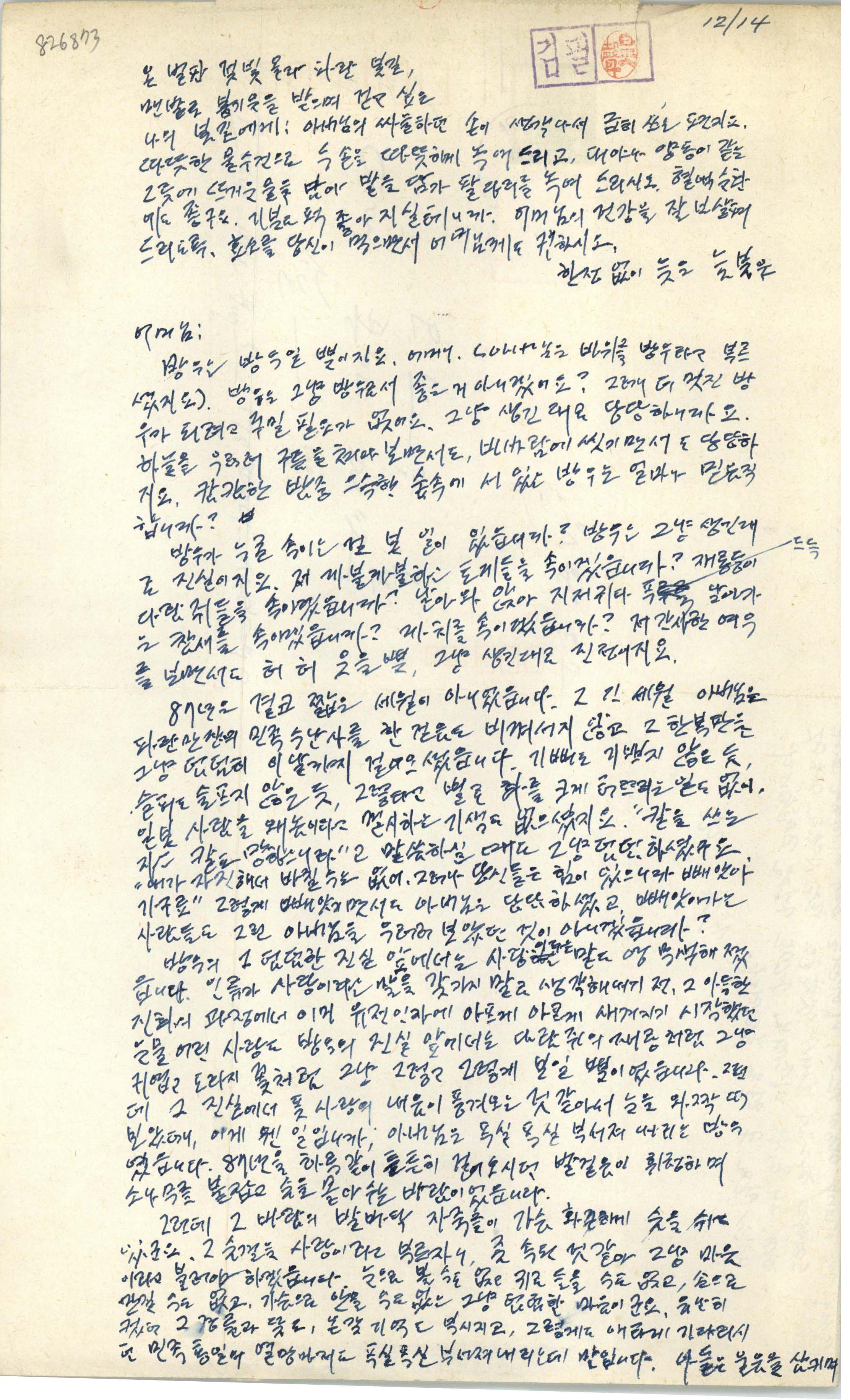

방우(바우)의 진실

온 벌판 젖빛 올라 파란 봄길

맨발로 봄기운을 밟으며 걷고 싶은 나의 봄길에게.

아버님의 싸늘하던 손이 생각나서 급히 쓰는 편지요. 따뜻한 물수건으로 두 손을 따뜻하게 녹여 드리고, 대야나 양동이 같은 그릇에 뜨거운 물을 담아 팔다리를 녹여 드리시오. 혈액 순환에도 좋구요, 기분도 퍽 좋아지실 테니까. 어머님의 건강을 잘 보살펴 드리도록. 효소를 당신이 먹으면서 어머님께도 권하시오.

한정 없이 늦은 늦봄

어머님

방우는 방우일 뿐이지요. 어머니 (아버님은 바위를 방우라고 부르셨지요), 방우는 그냥 방우로서 좋은 거 아니겠어요? 그러니 더 멋진 방우가 되려고 꾸밀 필요가 없어요. 그냥 생긴 대로 당당하니까요. 하늘을 우러러 구름을 쳐다보면서도, 비바람에 씻기면서도 당당하지요. 캄캄한 밤중 으슥한 숲속에 서 있는 방우는 얼마나 믿음직합니까?

방우가 누굴 속이는 걸 본 일이 있습니까? 방우는 그냥 생긴 대로 진실이지요. 저 까불까불하는 토끼들을 속이겠습니까? 재롱둥이 다람쥐들을 속이겠습니까? 날아와 앉아 지저귀다 푸드덕 날아가는 참새를 속이겠습니까? 까치를 속이겠습니까? 저 간사한 여우를 보면서도 허허 웃을 뿐, 그냥 생긴 대로 진정이지요.

87년은 결코 짧은 세월이 아니었습니다. 그 긴 세월 아버님은 파란만장한 민족 수난사를 한 걸음도 비켜서지 않고 그 한복판을 그냥 덤덤히 이날까지 걸어오셨습니다. 기뻐도 기쁘지 않은 듯, 슬퍼도 슬프지 않은 듯, 그렇다고 별로 화를 크게 터뜨리는 일도 없이. 일본 사람을 왜놈이라고 멸시하는 기색도 없으셨지요. “칼을 쓰는 자는 칼로 망하느니라”라고 말씀하실 때도 그냥 덤덤하셨구요. “내가 자진해서 바칠 수는 없어. 그러나 당신들은 힘이 있으니까 빼앗아 가구려.” 그렇게 빼앗기면서도 아버님은 담담하셨고, 빼앗아 가는 사람들도 그런 아버님을 우러러보았던 것이 아니겠습니까?

방우의 그 덤덤한 진실 앞에서는 ‘사랑’이라는 말도 영 무색해졌습니다. 인류가 사랑이라는 말을 갖가지 말로 생각해내기 전, 그 아득한 진화의 과정에서 이미 유전인자에 아프게 아프게 새겨지기 시작했던 눈물 어린 사랑도, 방우의 진실 앞에서는 다람쥐의 재롱처럼 그냥 귀엽고, 도라지꽃처럼 그냥 그렇고 그렇게 보일 뿐이었습니다. 그런데 그 진실에서 풋사랑의 내음이 풍겨오는 것 같아서 눈을 와짝 떠보았더니, 이게 웬일입니까? 아버님은 푸슬푸슬 부서져 내리는 방우였습니다. 87년 하루 같이 튼튼히 걸어오시던 발걸음이 휘청하며 소나무를 붙잡고 숨을 몰아쉬는 바람이었습니다.

그런데 그 바람의 발바닥 자국들이 가슴 화끈하게 숨을 쉬고 있군요. 그 숨결을 사랑이라고 부르자니 좀 속된 것 같아 그냥 마음이라고 불러야 하겠습니다. 눈으로 볼 수도 없고, 귀로 들을 수도 없고, 손으로 만질 수도 없고, 가슴으로 안을 수도 없는 그냥 덤덤한 마음이군요. 유난히 컸던 그 경륜과 뜻도 온갖 기억도 부서지고, 그렇게도 애타게 기다리시던 민족통일의 열망마저 푸슬푸슬 부서져 내리는데 말입니다.

아들은 울음을 삼키며

특별 외출을 허락받아 위독한 아버지를 방문한 후에 교도소에 돌아가 쓴 편지. 아버지는 위독한 상태에서 회복되어 3년을 더 사시고 85년말에 돌아가심