아시아 여성이 K뷰티로부터 발견하는 것

K뷰티는 단순히 제품의 수출 현상이 아니라 케이팝과 K드라마 등 한류 콘텐츠를 매개로 확산되는 뷰티 형태와 실천이며 특정한 문화적 효과를 동반한다. 동남아시아에서 K뷰티는 서구의 미의 모델을 대체하는 이상적 아름다움으로 자리 잡아가고 있다. K뷰티는 문화적 근접성에 기반한 아름다움과 제품에 대한 접근성 및 친숙도를 바탕으로 아시아 여성들에게 친근한 이상(relatable ideal)을 제공한다. 한편, K뷰티가 히잡 문화에 새로운 미적 가치를 더하고 있는 양상은 다양한 인종, 종교, 문화적 정체성을 지닌 여성들이 K뷰티를 자신의 정체성 안에서 선택적으로 받아들이고 있는 하나의 사례를 보여준다. 이처럼 아시아 여성들이 자신을 표현하는 데에 K뷰티가 새로운 자원을 제공하고 있다. 뷰티 한류는 K뷰티가 창출할 수 있는 문화적 역량을 촉진함과 더불어 문화적 갈등을 방지하는 방식으로 발전해야 한다. 이를 위해서는 K뷰티가 인종주의, 피부색주의, 제국주의 등의 위험에 빠지지 않도록 경계하고 성찰하는 과정이 필수적이다.

뷰티 한류를 이야기할 때 ‘K뷰티(K-beauty)’라는 단어가 ‘한국의 미(Korean beauty)’의 다른 표기법이 아니라는 점을 중요하게 고려할 필요가 있다. 한류 문화 안에서 ‘K’가 접두사로 붙는 경우, 해당 콘텐츠의 원산지가 한국이라는 의미를 넘어서 해외에서 인기리에 수용되며 특정한 문화적 효과를 일으킨다는 의미를 지닌다. 따라서 K뷰티는 단지 한국 화장품의 수출 현상이라기보다는 한류라는 현상을 매개로 하여 전파된 뷰티 형태, 실천, 제품을 함축한 의미를 지닌다. K뷰티를 미디어-뷰티 복합체(media-beauty complex)라고 지칭하는 것(박소정, 2020) 또한 미디어 문화 현상인 한류와의 밀접한 연계성을 내포한다. 한국 화장품 브랜드인 ‘라네즈(Laneige)’의 싱가포르 지사가 공개한 단편극 형식의 광고 ‘My BB LOVE’는 이러한 특성을 잘 보여준다. 광고는 싱가포르로 교환 학기를 보내러 간 한국인 남성 대학생이 그 학교의 여학생에게 첫눈에 반하면서 시작된다. 남학생은 여학생의 마음을 사로잡기 위해 고민하다가 그녀의 기숙사 방으로 찾아간다. 여학생은 남학생이 온지도 모른 채 한국 드라마를 보며 화장을 하고 있고, 여학생의 룸메이트가 남학생을 맞이하며 이렇게 말한다. “쟤는 풀 메이크업을 하지 않고 드라마를 보면 ‘오빠’에 대한 예의가 아니라고 생각해”. 이어서 여학생이 드라마 속 배우를 향해 ‘오빠(oppa)’라고 읊조리는 모습이 보인다. 싱가포르 소비자를 대상으로 한 이 광고는 제품에 대한 직접적인 홍보 없이 한류를 소재로 삼아 제품의 정체성을 구축한다. 이처럼 K뷰티는 K드라마나 케이팝과 같은 다른 문화콘텐츠와 긴밀한 연결 속에서 수용되고 있다.

(사진출처: LANEIGE Singapore 유튜브 화면캡처 https://www.youtube.com/watch?v=vTlorAcC_4c)

2-1. 친근한 이상으로서의 K뷰티

동남아시아 여성들에게 K뷰티는 새로운 이상적 모델로 부상하고 있다. 글로벌 미의 위계 하에, 아시아 지역에서 오랫동안 이상적 모델로 여겨져 온 것은 서구의 스타들이었다. 서구적 아름다움이 갖는 헤게모니는 여전히 지속돼, 동남아시아 여러 국가에서는 부모 중 한 명이 유럽이나 북미 출신인 혼혈 연예인들이 이국적 외모를 바탕으로 큰 인기를 얻고 있다. 그러나 다른 한편으로, 다양한 형태의 한류 콘텐츠를 일상적으로 접할 수 있는 동남아시아의 미디어 환경 속에서 젊은 여성들은 자연스레 케이팝 아이돌이나 한국 배우로부터 새로운 이상적 모델을 발견하고 있다. 이들에게 한국의 스타들이 지닌 아름다움은 인종이 다른 서구 스타가 지닌 도달 불가능한 낯선 아름다움이 아니라, 일종의 문화적 근접성(cultural proximity)을 바탕으로 한 아름다움이다. 즉, K뷰티는 닮고 싶은 대상인 동시에 충분히 닮을 수 있는 ‘친근한 이상(relatable ideal)’을 제공한다.

친근한 이상으로서의 K뷰티란 같은 아시아권이라는 지리적, 인종적 근접성만으로 형성된 것이 아니다. 온라인상에서 K뷰티와 관련해 가장 가시적으로 유통되고 있는 것이 ‘스킨케어 10단계 요법(skincare 10 step regime)’이다. 화장을 지울 때 이중세안을 하는 것으로 시작해 여러 제품군을 동원하여 10단계에 걸친 피부 관리를 해야 한다고 말하는 이 요법은 실제 한국에서 수행되고 있는지의 여부를 떠나서 외국인들에게 ‘K뷰티’라고 하면 떠오르는 주요한 실천으로 인식되고 있다. 이로 인해 K뷰티는 타고난 아름다움이라기보다는 시간과 노력을 투자해 얻을 수 있는 것이라는 인식이 형성되기도 한다. 이와 더불어, 온·오프라인 쇼핑몰을 통해 쉽게 구매할 수 있는 한국 화장품은 동남아시아 소비자들에게 K뷰티의 이상적 형태에 도달하는 방법이 구체화된 형태로 주어져 있다고 느끼게 만든다. 또한, 점차 케이팝 아이돌 그룹 내에 동남아시아 출신 아티스트들이 증가하고 있는 상황 또한 동남아시아 소비자들에게는 K뷰티를 친밀하게 느끼는 요인이다. 자국 출신의 K팝 스타로부터 자신이 따라 하고 싶고 따라 할 수 있는 K뷰티의 형태를 발견하는 것이다. 이처럼 한국과 동남아시아 지역 사이에 마련된 여러 문화적, 산업적 경로를 통해 K뷰티는 친밀하면서도 동경할 만한 것으로 자리 잡아가고 있다.

(사진출처: 셔터스톡)

2-2. 나를 표현하는 새로운 자원으로서의 K뷰티

미국의 문화이론가 로렌 벌랜트(Lauren Berlant)는 ‘보철적 체화(prosthetic embodiment)’라는 용어를 이야기한 적 있다. 이 표현은 다른 누군가와 동일시한다는 것이 단순히 그 대상을 모방하려는 게 아니라 자신의 정체성을 고정하고 결정짓는 것으로부터 벗어나 보는 경험이라는 의미를 담고 있다. 타인의 육체적 논리를 마치 보철(prosthesis)처럼 자신의 신체에 부분적으로 취함으로써 자신의 감각이나 경험을 확장하는 정동적 체험을 하는 것이다. 벌랜트는 이러한 보철적 연결을 통해 여성들이 친밀한 공중(intimate public)이 될 수 있다고 말한다. K뷰티 또한 아시아 여성들의 느슨하지만 친밀한 연결을 만들어내고 있다고 할 수 있지 않을까? 다른 국가의 아름다움의 요소로부터 자신을 표현하는 새로운 방식을 발견하고, 이를 취함으로써 다른 세계와 연결돼 정체성의 지평을 넓힌다는 점에서 말이다. 다양한 인종, 종교, 문화적 정체성을 지닌 여성들이 K뷰티를 자신의 정체성 안에서 어떤 식으로 선택적으로 받아들이고, 변용하고, 표현하는지로부터 문화교류 매개체로서 K뷰티의 역량과 가능성을 짚어볼 수 있을 것이다.

대표적으로 K뷰티 제품의 특성이자 강점으로 꼽히는 미백 기능은 어떤 소비자들에게는 제품 선택의 이유가 되지만 또 다른 소비자들에게는 K뷰티에 대한 반발을 일으키는 요소가 될 수 있다. K뷰티에 대한 호감 저해 요인으로 ‘내 피부와 맞지 않아서’가 아프리카에서는 1위로 꼽히는 것에 이어 아시아를 비롯한 다른 대륙들에서도 상위권의 요인으로 나타난 것은(한국국제문화교류진흥원, 2024) K-뷰티의 피부색주의(colorism)를 방증한다. 그럼에도 사실 많은 한국 화장품 브랜드들이 흑인이나 어두운 피부색을 지닌 아시아 여성을 모델로 내세워 어두운 음영의 베이스 메이크업 제품을 출시하고 홍보한다. 그러나 이러한 제품들 또한 한국의 미백 기준에 맞춰져 있고 실제 타깃층이 되는 소비자들의 피부색과 제대로 어울리지 못한다는 평가가 이뤄지기도 한다. 그렇기 때문에 한국 브랜드들이 해외 웹사이트에 내세운 어두운 피부색의 유색인 모델들은 일종의 피상적인 다양성과 포용성(D&I; Diversity & Inclusion) 마케팅에 지나지 않는다는 비판이 생겨난다. 이는 인종 차별적이고 스테레오타입화된 재현으로 인해 비판받은 다른 한국 대중문화 콘텐츠 사례들과 공명하며 한류에 대한 부정적 태도를 형성한다. K뷰티가 어떤 미학이나 문화적 코드를 담고 있는가는 곧 한류, 더 나아가 한국의 이미지에 영향을 미치므로 이에 대한 성찰적 태도가 산업 내부에서도 필요한 때이다.

또한 한류의 영향력이 큰 일부 아시아 국가들에서는 한류의 지속적인 성장과 팽창이 자국의 문화를 침해하는 것이라고 여기는 우려스러운 시선이 등장하기도 한다. 최근 중국에서 K뷰티의 입지가 좁아지고 있는 데에는 중국의 전통 복식과 화장법을 옹호하는 ‘한푸(hanfu)’ 운동 등 자국의 문화를 중시하는 흐름도 한몫을 한다. 한 사회의 아름다움에 대한 규범은 그 사회의 정체성과 연결되기도 하는 만큼, K뷰티 또한 각 수용 국가의 뷰티 문화와 긴장 관계에 놓일 수밖에 없다. 따라서 K뷰티가 수용 국가의 문화 속에서 어떻게 위치하는가를 살펴보는 것은 문화적 충돌과 갈등을 최소화하며 뷰티 한류를 상호 대화의 형태로 지속시키는 데 필수적인 과정이다.

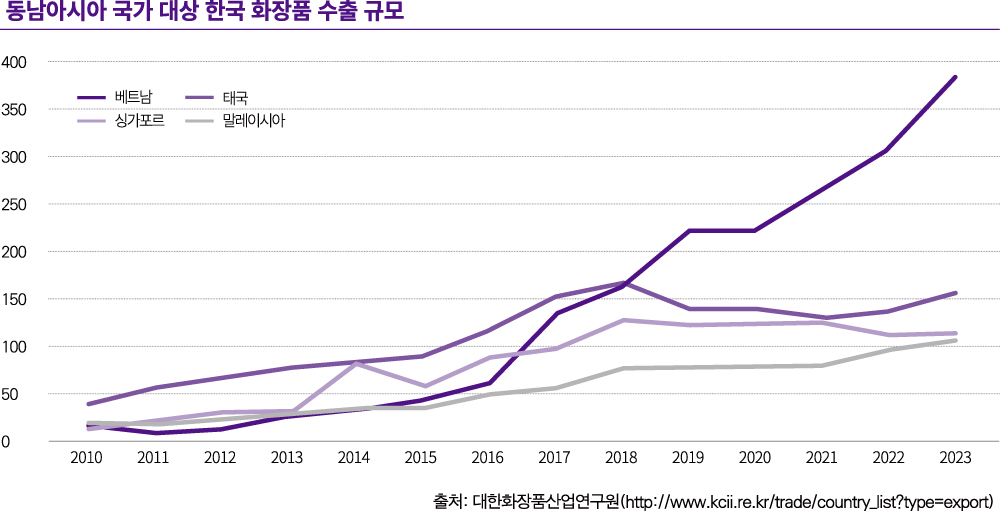

다른 한류 콘텐츠들과 마찬가지로 K뷰티는 한국이 생산한 무언가가 해외에서 인정받고 동경의 대상이 된다는 점에서 국제 사회에서 한국의 위치를 제고하는 효과를 지닌다. 그러나 이러한 성과에 도취돼 이를 일방향적 영토 확장 프로젝트로 인식해서는 안 된다. 뷰티 한류의 지속 가능성을 이야기하기 위해서는 K뷰티의 수출 상승 곡선이 다 말해주지 못하는 문화적 교류와 충돌을 주목할 필요가 있다.