[한류몽타주]

[Zoom 1] K-웹툰 플랫폼의 아시아 현지화 전략이 남긴 질문

[Zoom 2] 국내 OTT 사업자 글로벌화의 현주소 : K-콘텐츠와 플랫폼

[Zoom 3] 중국 OTT 플랫폼의 해외 확산과 K-콘텐츠 대응 전략

[한류포커스]

[Focus 1] 인공지능 번역, 현지화의 새로운 기회가 될 수 있을까

[Focus 2] AI가 아니라 AI로 만드는 이야기

[한류시장 트렌드]

[Trend 1] 2025년 3~4월 엔터산업 주가 분석

[Trend 2] 2025년 3~4월 미디어 산업 주가 분석

[Trend 3] 소셜미디어 빅데이터 활용 한류 트렌드 브리핑

K-웹툰 플랫폼의 아시아 현지화 전략이 남긴 질문

임재환 청강문화산업대학교 만화콘텐츠스쿨 교수

K-웹툰이 단순 콘텐츠 수출을 넘어 정교한 현지화 전략을 통해 글로벌 영토를 확장하며, 성공 방정식을 써내려가고 있다. 세계 최대 만화 강국 일본에서는 기존 산업과의 긴장과 상호작용 속에서 현지 창작자들의 새로운 가능성을 타진하는 한편, 폭발적인 성장 잠재력을 지닌 동남아시아에서는 디지털 만화 시장의 판도를 새로 짜고 현지 생태계를 구축하면서 베트남과 같은 제작 협력 기지를 탄생시키는 등 지역별로 매우 다른 양상을 보인다. 그러나 이러한 눈부신 성과 이면에는 일부 플랫폼의 동남아 시장 철수, 고질적인 불법 유통 문제, 거대 플랫폼 중심의 수직계열화와 AI 큐레이션으로 인한 창작 다양성 위협 그리고 국내 웹툰 생태계 위축 가능성이라는 그림자가 드리워져 있다. 이 글에서는 다층적인 K-웹툰 현지화 전략의 현실을 일본과 동남아 시장 사례를 중심으로 분석하고, 진정한 ‘상생’의 가치 위에서 지속 가능한 글로벌 웹툰 생태계를 구축하기 위한 과제와 방향성을 모색하고자 한다.

아시아 웹툰 시장, 다른 출발선 다른 풍경

K-웹툰은 아시아 권역에서 단순한 콘텐츠 수출을 넘어, 현지 문화와 창작 생태계에 깊숙이 관여하며 ‘K 없는 K-콘텐츠’라는 흥미로운 현상을 만들어내고 있다. 그러나 이러한 성장의 이면에는 K-웹툰의 정체성, 생태계의 균형, 그리고 지속가능성에 대한 본질적인 질문들이 자리 잡고 있다. 세로 스크롤 웹툰이라는 새로운 디지털 만화형식과, ‘기다리면 무료’라는 콘텐츠 비즈니스 전략모델을 앞세운 K-웹툰 플랫폼의 글로벌 영토 확장은 지속되고 있으나, 지역별로 뚜렷한 온도 차를 보인다. 기존의 강력한 만화산업 구조 속에서 웹툰이라는 새로운 흐름을 받아들이는 일본에서의 현지화 방식과, 상대적으로 척박한 땅 위에 웹툰이라는 새로운 그림을 그려나가는 동남아시아 국가들에서의 방식은 현지화 전략의 다면성을 극명하게 보여준다.

그러나 동남아 시장의 높은 성장 잠재력 이면에는 치열한 경쟁과 수익화의 어려움, 그리고 고질적인 불법 콘텐츠 유통 문제라는 도전 과제가 상존하며, 모든 진출 기업이 성공 신화를 쓰는 것은 아니다. 일부 플랫폼 사업자가 현지 시장의 높은 벽을 넘지 못하고 철수를 결정하는 사례는 동남아 시장이 단순한 기회의 땅을 넘어선 치열한 격전지임을 시사한다. 이에 세계 최대 만화 강국 일본과 폭발적인 성장 잠재력을 지닌 동남아 시장을 비교 분석함으로써, K-웹툰 현지화 전략의 다층적인 현실과 해결 과제를 심도 있게 조망하고자 한다.

웹툰이라는 새 물결을 맞이한 만화왕국, 일본

세계 최대 만화 시장인 일본은 수십 년간 축적된 출판만화의 아성과 성숙한 독자층을 보유하고 있다. 강력한 자국 만화산업과 시장을 가진 일본에서 K-웹툰 플랫폼은 생소한 ‘도전자’의 입장이었다. 네이버의 라인망가와 카카오의 픽코마는 기존 일본 출판만화의 디지털 유통과 한국 인기 웹툰 공급을 병행하며, 웹툰을 ‘만화의 새로운 포맷’으로 시장에 안착시키는 데 주력했다. 이들은 기존 만화 독자들을 점진적으로 웹툰으로 전환시키며, 디지털 콘텐츠 소비 증가라는 거대한 흐름에 올라타게 만드는 전략을 펼치고 있다.

한국콘텐츠진흥원 일본 비즈니스센터가 조사한 만화산업 동향 자료에 따르면, 2020년 당시만 해도 일본에서 한국 웹툰은 전체 디지털 만화 시장에서 비중이 낮았고, 무료 공개 후 광고로 수익을 창출하는 시스템은 일본 업계에 낯설게 받아들여졌다(한국콘텐츠진흥원, 2020). 일본 독자들은 자국 만화의 다양성으로 인해 외국 만화 선호도가 낮은 편이고, 페이지뷰 방식의 디지털 만화에 익숙하다보니 웹툰의 세로 스크롤 방식에 불편함을 느낀다는 지적과 함께 한국 웹툰이 일본 만화의 주류로 성장하기에는 한계가 있다는 시각이 존재했다. 그럼에도 불구하고, 일본 중견 작가인 히가시무라 아키코(東村アキコ)가 한국 웹툰 플랫폼에 진출해 <위장불륜(僞裝不倫)>을 한일 양국에 동시 연재하는 등 변화의 조짐이 나타나기 시작했다. 세로 스크롤과 풀컬러 웹툰에 대한 일본 독자들의 초기 이질감은 점차 철저한 현지화 번역과 한국 특유의 강렬한 서사(로맨스, 현대 판타지 등)로 극복되며 수용층을 넓혔고, 이 과정에서 플랫폼의 주된 역할은 ‘콘텐츠 유통 채널’ 및 ‘디지털 전환 촉진자’에 가까웠다.

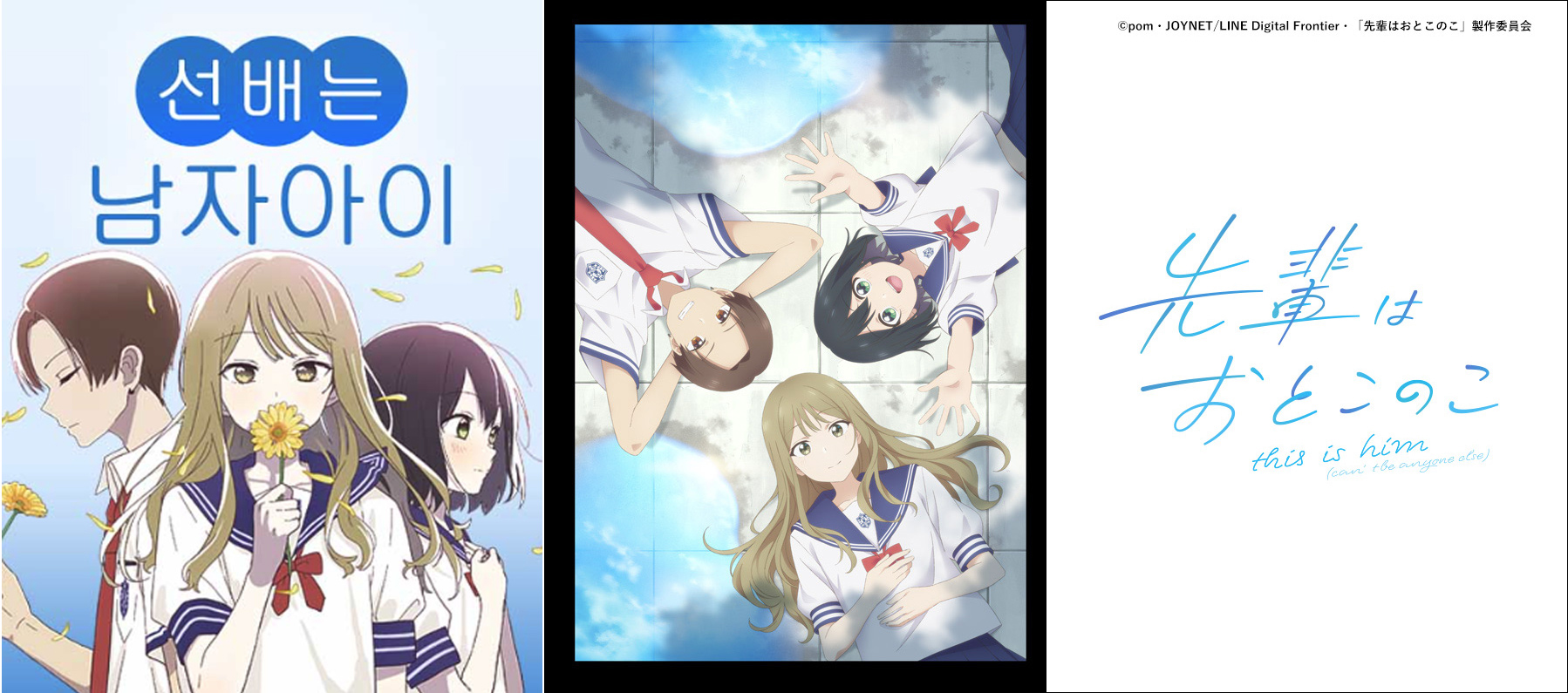

오리지널 웹툰 창작자 유입은 동남아에 비해 상대적으로 신중하고 더딘 편이었으나, 만화왕국 일본의 창작자들 사이에서 코로나 팬데믹 이후 웹툰에 대한 관심과 참여가 눈에 띄게 증가하는 변화가 감지된다. 2023년 5월 일본 MMD연구소의 '웹툰 제작에 관한 조사'에 따르면, 최근 1년간 만화를 제작한 경험이 있는 창작자 1,320명 중 46.8%가 이 기간 웹툰(세로 읽기 만화)을 제작한 경험이 있다고 답했다. 더욱 주목할 점은, 페이지형 가로 읽기 만화를 만든 창작자 중 58.9%가 향후 웹툰을 만들 의향이 있다고 밝힌 대목이다. 이러한 변화는 단순히 원고 형식의 전환을 넘어, 기존의 연출 방식과 완전히 다른 새로운 형식에 도전한다는 의미를 갖는다. 일본 만화가들이 웹툰에 적극적으로 뛰어드는 배경에는 일본 내 웹툰 시장의 성장과 더불어, 신인 작가들이 유명 출판사의 깐깐한 심사와 단편 게재를 위한 조율을 거치지 않고도 라인망가의 ‘인디즈’, 픽시브 코믹, 코미코 등 아마추어 플랫폼이나 SNS를 통해 직접 독자를 만나고 팬을 모을 수 있다는 장점이 작용한 것으로 풀이된다. 실제로 라인망가의 ‘인디즈’를 통해 데뷔한 <선배는 남자아이(先輩はおとこのこ)>와 같은 작품은 큰 인기를 얻어 애니메이션으로 제작되는 등 성공 사례를 만들어내고 있다. 이에 네이버웹툰 측 역시 ‘일본 창작자 생태계 강화에 더욱 박차를 가하고 있다’고 밝히는 등 플랫폼들도 현지 창작자 발굴의 중요성을 인지하고 적극적으로 움직이는 추세다. 이는 일본 시장에서도 점차 자체적인 웹툰 창작 기반이 확대될 가능성을 시사한다.

<선배는 남자아이> 표지 이미지(좌)와 후지TV 내 드라마 소개 페이지(우) (출처: 네이버/후지TV)

백지 위에 그린 웹툰이라는 신세계, 동남아시아

인도네시아, 태국 등 동남아시아 시장은 웹툰 플랫폼 기업에게 ‘기회의 땅’이자 ‘척박한 간척지’와 같았다. 특히 인도네시아의 경우, 17,000개가 넘는 섬으로 이루어진 지리적 특성상 전통적인 출판만화 유통망 구축이 어려워 만화 시장 자체가 크게 성장하지 못했다. 유통 비용이 판매비용의 40~50%를 차지할 정도로 높다보니, 자카르타 등 도시 중심부를 제외한 지역에서는 만화책 접근성이 현저히 떨어졌다. 이러한 물리적 한계가 역설적으로 디지털 콘텐츠인 웹툰에게는 거대한 기회가 됐다. 스마트폰 보급 확산과 함께 젊은 디지털 네이티브 세대는 웹툰을 ‘주류 만화’로 자연스럽게 받아들였다. K-웹툰 플랫폼은 이곳에서 ‘시장 개척자’이자 ‘생태계 조성자’ 역할을 수행했다. 인도네시아 시장에는 라인웹툰(2015~)을 필두로 카카오웹툰(2018~)이 진출하며 디지털 만화 시장을 빠르게 형성해 나갔다. 이들 플랫폼은 동남아시아에서 단순 유통을 넘어 현지 창작 생태계 조성에 적극적으로 기여하고 있다.

인도네시아 공개 이후 영화로 제작되는 한편, 태국 시장 진출에도 성공한 인도네시아 오리지널 웹툰 <파스트리 가제> (출처: 연합뉴스)

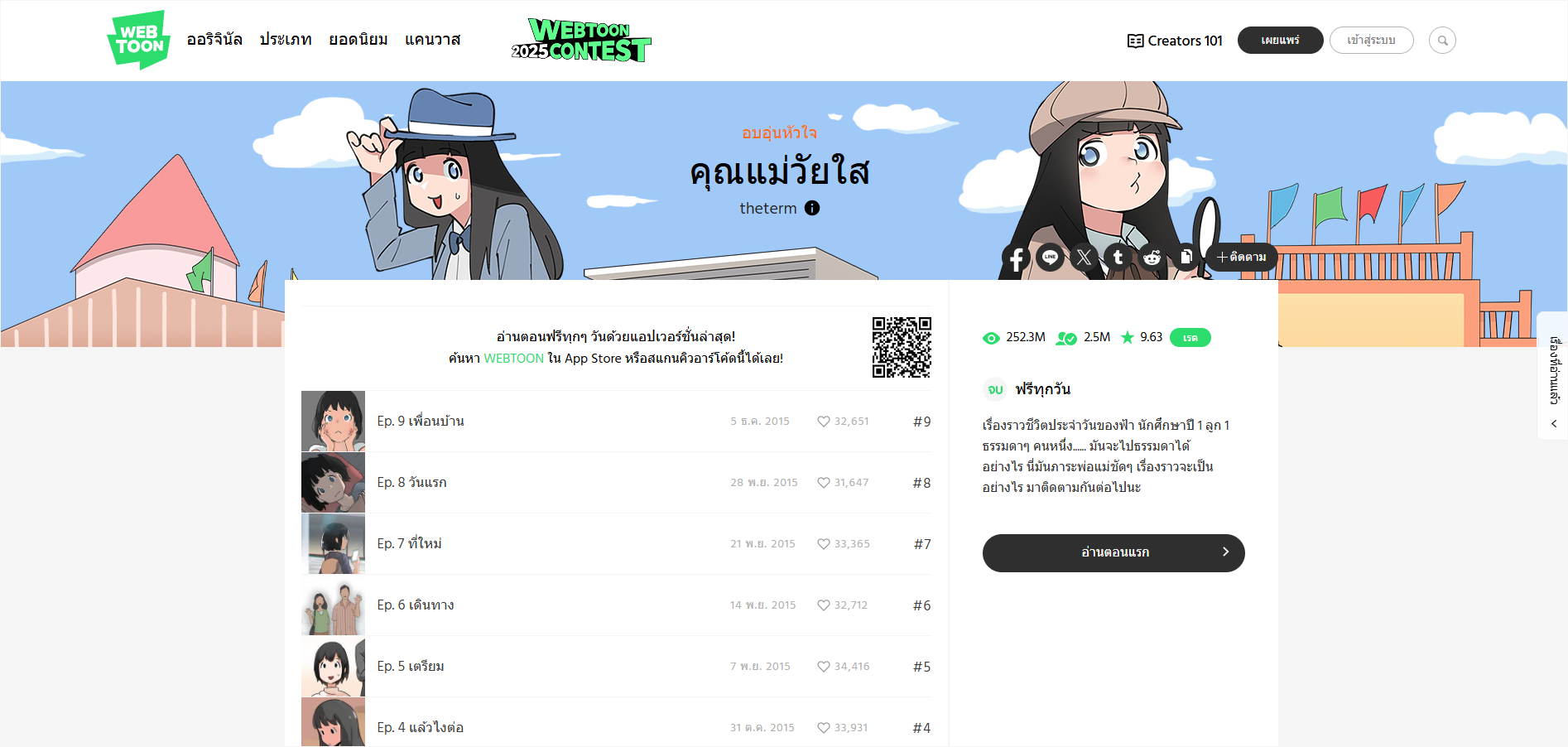

태국은 일찍부터 일본의 전진 산업기지로 일본의 대중문화 즉 ‘J-컬처’의 강력한 영향권 아래 있었다. 1980년대 이미 방콕의 어린이 대부분이 자국 만화보다 일본 만화를 선호했으며, 1990년대 초반까지 유통되는 만화 다수가 질 낮은 불법 복제품일 정도였다. 또한 다양한 종류의 일본 만화가 시차를 두지 않고 유입되자 자국의 만화 생태계가 자립하기 어려운 환경이었다. 이러한 상황에서 네이버웹툰이 진출해 초기부터 ‘캔버스’와 같은 오픈 플랫폼을 운영하며, 현지 신인 웹툰 작가들에게 전례 없는 ‘자립의 기회’를 제공하기 시작했다. 이는 일본 시장에서 K-플랫폼이 주로 검증된 IP 유통에 집중했던 것과는 대조적인 모습이다. 그 결과, <틴맘>(2억 5천만 뷰, 드라마 시즌2 제작, 해외 수출), <썸머 나이트>(태국 GMMTV 드라마화), <비정한 완텅>(태국 전통 설화 재해석, 5천 3백만 뷰) 등 현지 오리지널 IP가 탄생하고, 심지어 카카오웹툰의 첫 태국 작가 발굴 프로젝트이자 '한-태' 합작으로 개발된 <러브 데스티니>(드라마 원작 웹툰화)처럼 현지 인기 IP를 활용한 협업 사례도 등장했다. 이러한 작품들이 다른 국가로 수출되며 멀티 크로스보더 형태의 ‘K 없는 K-콘텐츠’ 제작 선순환 구조가 비교적 빠르게 안착할 수 있었다.

특히 태국에서는 로맨스 장르와 더불어 BL(Boy's Love), GL(Girl's Love) 장르 시장이 매우 크며, 정부의 적극적인 진흥 정책과 맞물려 'Y Economy(LGBT+인구의 구매력에 기반한 수익 창출 활동)'라는 신조어까지 등장할 정도로 급성장하고 있다. 현지 작가들에게 새로운 성공 기회를 제공하기 위해 K-웹툰 플랫폼 기업들은 창작자를 위한 트레이닝 캠프와 같은 다양한 방식으로 현지 작가 발굴에 힘쓰고 있다. 이처럼 동남아에서는 웹툰이 새로운 만화 독자층을 창출하고, 현지 창작 생태계와 ‘동반 성장’하는 모델을 구축해가고 있다.

특히 태국에서는 로맨스 장르와 더불어 BL(Boy's Love), GL(Girl's Love) 장르 시장이 매우 크며, 정부의 적극적인 진흥 정책과 맞물려 'Y Economy(LGBT+인구의 구매력에 기반한 수익 창출 활동)'라는 신조어까지 등장할 정도로 급성장하고 있다. 현지 작가들에게 새로운 성공 기회를 제공하기 위해 K-웹툰 플랫폼 기업들은 창작자를 위한 트레이닝 캠프와 같은 다양한 방식으로 현지 작가 발굴에 힘쓰고 있다. 이처럼 동남아에서는 웹툰이 새로운 만화 독자층을 창출하고, 현지 창작 생태계와 ‘동반 성장’하는 모델을 구축해가고 있다.

드라마로 제작된 태국 오리지널 웹툰 <썸머 나이트> (출처: 네이버웹툰)

동남아 시장에서 주목할 만한 또 다른 국가는 베트남이다. 베트남은 전통적으로 '동호(Đông Hồ) 민화'나 '싸쌔(Xã Xệ)'와 '리토엣(Lý Toét)' 같은 풍자 만화 등 독자적인 그림 이야기 전통을 가지고 있다. 1992년 김동 출판사가 <도라에몽>을 출간하며 시장은 극적인 전환을 맞이했다. <도라에몽>은 즉각적인 성공(초판 4만 부 판매)을 거두며 이후 일본 만화 열풍을 이끌었고, 기존의 교훈적이고 도덕적인 내용의 자국 만화를 압도했다. 이후 베트남 만화는 전체 시장의 10%에 불과할 정도로 위축될 정도였다.

그러나 최근 베트남은 ‘K-웹툰 제작의 해외 생산기지’라는 독특한 위상을 점하고 있다. 이는 많은 독자들에게는 생소한 K-웹툰 산업의 이면이다. ‘홍툰스튜디오’, ‘레블코퍼레이션’ 등 한국인이 설립한 웹툰 제작사들은 베트남 현지 인력을 적극적으로 발굴하고 교육하여 한국향 웹툰 제작의 일정 부분을 담당하고 있다. 이들 스튜디오는 스토리 기획부터 작화, 후반 작업까지 전 공정을 소화하며 한국의 높은 품질 기준을 맞추기 위해 노력한다. 홍덕화 대표(홍툰스튜디오)는 직접 문하생을 가르쳤던 작가 활동 경험을 바탕으로 베트남에서 인재를 양성하고 있으며, 최성락 대표(레블코퍼레이션) 역시 현지 대학과의 연계 및 자체 교육 시스템을 통해 웹툰 전문가를 키워내고 있다. 이 과정에서 한국의 제작 노하우가 베트남에 이식되고 있지만, 언어 장벽, 문화적 차이에서 오는 로컬라이징의 어려움, 현지 교육기관 설립의 법적 제약, 불안정한 수익 구조 등 ‘성장통’도 만만치 않다.

그러나 최근 베트남은 ‘K-웹툰 제작의 해외 생산기지’라는 독특한 위상을 점하고 있다. 이는 많은 독자들에게는 생소한 K-웹툰 산업의 이면이다. ‘홍툰스튜디오’, ‘레블코퍼레이션’ 등 한국인이 설립한 웹툰 제작사들은 베트남 현지 인력을 적극적으로 발굴하고 교육하여 한국향 웹툰 제작의 일정 부분을 담당하고 있다. 이들 스튜디오는 스토리 기획부터 작화, 후반 작업까지 전 공정을 소화하며 한국의 높은 품질 기준을 맞추기 위해 노력한다. 홍덕화 대표(홍툰스튜디오)는 직접 문하생을 가르쳤던 작가 활동 경험을 바탕으로 베트남에서 인재를 양성하고 있으며, 최성락 대표(레블코퍼레이션) 역시 현지 대학과의 연계 및 자체 교육 시스템을 통해 웹툰 전문가를 키워내고 있다. 이 과정에서 한국의 제작 노하우가 베트남에 이식되고 있지만, 언어 장벽, 문화적 차이에서 오는 로컬라이징의 어려움, 현지 교육기관 설립의 법적 제약, 불안정한 수익 구조 등 ‘성장통’도 만만치 않다.

태국 오리지널 웹툰 <틴맘>의 소개 페이지(출처: https://www.webtoons.com/th)

베트남의 유료 웹툰 시장은 아직 미미한데, 불법 사이트가 웹툰 소비의 주된 통로인 것이 현실이다. 그러나 이는 역설적으로 베트남 젊은 층의 웹툰에 대한 높은 관심과 이해도를 방증하며, 향후 정식 시장이 열렸을 때의 폭발적인 성장 잠재력을 시사한다. 웹툰스튜디오인 ‘몽타미디어’의 경우, 국내 AI 기술기업에 인수합병되어 AI기술을 웹툰 제작 공정에 도입하며 새로운 활로를 모색하고 있다. 일본이 K-웹툰의 주요 ‘소비 시장’이고, 태국이 ‘현지 오리지널 IP 창작의 성공 사례’를 보여준다면, 베트남은 단순 소비 시장을 넘어 K-웹툰의 글로벌 분업화와 기술 혁신이 교차하는 실험장으로 변모하고 있다.

그러나 이러한 긍정적인 성장 전망에도 불구하고, 동남아 시장은 결코 순탄하지만은 않다. 최근 카카오엔터테인먼트가 인도네시아와 대만 시장에서의 철수를 결정하고, NHN 역시 2022년 베트남, 2023년 태국에서 웹툰 플랫폼 코미코 법인을 매각하며 사실상 동남아 사업을 철수했다. 이들 기업은 북미나 일본 등 핵심 시장 집중, 그리고 동남아 시장의 고질적인 불법 유통 문제와 낮은 이용자 구매 비중으로 인한 수익성 악화를 철수 이유로 꼽았다. 이는 동남아 시장이 높은 성장 잠재력과 함께 치열한 경쟁, 수익화의 어려움, 그리고 불법 복제라는 심각한 도전 과제를 동시에 안고 있음을 명확히 보여준다. 네이버웹툰이 인도네시아와 태국 등에서 굳건한 1위 자리를 지키며 K-웹툰 플랫폼의 입지를 다지고는 있지만, 다른 국내 플랫폼들의 철수는 향후 동남아 시장 재진입에 대한 부담으로 작용할 수 있다는 우려도 존재한다.

그러나 이러한 긍정적인 성장 전망에도 불구하고, 동남아 시장은 결코 순탄하지만은 않다. 최근 카카오엔터테인먼트가 인도네시아와 대만 시장에서의 철수를 결정하고, NHN 역시 2022년 베트남, 2023년 태국에서 웹툰 플랫폼 코미코 법인을 매각하며 사실상 동남아 사업을 철수했다. 이들 기업은 북미나 일본 등 핵심 시장 집중, 그리고 동남아 시장의 고질적인 불법 유통 문제와 낮은 이용자 구매 비중으로 인한 수익성 악화를 철수 이유로 꼽았다. 이는 동남아 시장이 높은 성장 잠재력과 함께 치열한 경쟁, 수익화의 어려움, 그리고 불법 복제라는 심각한 도전 과제를 동시에 안고 있음을 명확히 보여준다. 네이버웹툰이 인도네시아와 태국 등에서 굳건한 1위 자리를 지키며 K-웹툰 플랫폼의 입지를 다지고는 있지만, 다른 국내 플랫폼들의 철수는 향후 동남아 시장 재진입에 대한 부담으로 작용할 수 있다는 우려도 존재한다.

태국 웹툰 작가를 대상으로 트레이닝 캠프를 진행하는 모습 (출처: 네이버웹툰)

현지화 전략의 그림자와 국내 시장의 위기

글로벌 확장의 이면에는 우려의 목소리도 존재한다. 대기업 플랫폼 중심의 수직계열화는 창작자들의 자율성을 제약하고 권리 귀속의 불균형을 심화시킬 수 있다는 지적이 꾸준히 제기된다. 더욱 심각한 문제는 국내 웹툰 시장의 위축 가능성이다. 플랫폼들이 수익성이 높은 해외 시장과 글로벌향 IP에 집중하면서, 상대적으로 국내 오리지널 콘텐츠 투자나 신인 작가 발굴이 소홀해질 수 있다는 우려가 나온다. 글로벌 시장에서의 현지 콘텐츠 강화 및 육성 전략이 확대될수록, 한정된 플랫폼의 자원과 관심이 상대적으로 국내 오리지널 IP 발굴 및 투자, 신인 작가 지원 등에서는 멀어질 수 있다는 우려가 제기되는 것이다.

실제로 웹툰엔터테인먼트의 2024년 연례 보고에 따르면, 이러한 우려가 현실화되는 양상이 나타나고 있다(WEBTOON Entertainment, 2025). 한국 시장의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 약 2,440만 명으로 전년 2,490만 명에서 소폭 감소했으며, 월간 결제 이용자 수는 약 370만 명(결제 비율 15.4%)으로 전년 410만 명(결제 비율 16.3%)에서 감소했다. 한국 시장 매출 역시 5억 1,753만 달러로 전년의 5억 6,636만 달러에 비해 줄어들었다. 반면, 일본 시장의 MAU는 약 2,190만 명으로 전년의 2,120만 명에서 증가했으며, 이는 주로 라인망가의 성장과 현지 일본 작품 출시 덕분으로 분석된다. 일본의 월간 유료 이용자 수(MPU) 또한 약 220만 명(결제 비율 10.2%)으로 전년의 200만 명(결제 비율 9.2%)에서 증가세를 보였다. 일본 시장 매출은 6억 4,824만 달러로 전년의 5억 5,734만 달러에 비해 크게 확대됐다.

특히 주목할 점은 결제 이용자 1인당 평균 결제액(ARPPU)에서 나타나는 현격한 차이다. 2024년 기준 일본 시장의 ARPPU는 22.1달러로, 한국 시장의 ARPPU인 7.8달러에 비해 약 2.8배 높은 수준을 기록했다. 비록 양국 모두 전년 대비 ARPPU가 소폭 감소했음에도 불구하고, 일본 시장의 압도적으로 높은 이용자당 결제액은 플랫폼 기업에게 더욱 매력적인 시장으로 인식될 수밖에 없다. 이러한 일본 시장의 뚜렷한 성장세는 K-웹툰 플랫폼 기업들이 일본 시장의 높은 성장 잠재력에 주목하여 마케팅 자원을 집중하고 현지 작품 출시를 확대하는 등 시장 확대 전략을 적극적으로 펼친 결과로 볼 수 있다.

실제로 웹툰엔터테인먼트의 2024년 연례 보고에 따르면, 이러한 우려가 현실화되는 양상이 나타나고 있다(WEBTOON Entertainment, 2025). 한국 시장의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 약 2,440만 명으로 전년 2,490만 명에서 소폭 감소했으며, 월간 결제 이용자 수는 약 370만 명(결제 비율 15.4%)으로 전년 410만 명(결제 비율 16.3%)에서 감소했다. 한국 시장 매출 역시 5억 1,753만 달러로 전년의 5억 6,636만 달러에 비해 줄어들었다. 반면, 일본 시장의 MAU는 약 2,190만 명으로 전년의 2,120만 명에서 증가했으며, 이는 주로 라인망가의 성장과 현지 일본 작품 출시 덕분으로 분석된다. 일본의 월간 유료 이용자 수(MPU) 또한 약 220만 명(결제 비율 10.2%)으로 전년의 200만 명(결제 비율 9.2%)에서 증가세를 보였다. 일본 시장 매출은 6억 4,824만 달러로 전년의 5억 5,734만 달러에 비해 크게 확대됐다.

특히 주목할 점은 결제 이용자 1인당 평균 결제액(ARPPU)에서 나타나는 현격한 차이다. 2024년 기준 일본 시장의 ARPPU는 22.1달러로, 한국 시장의 ARPPU인 7.8달러에 비해 약 2.8배 높은 수준을 기록했다. 비록 양국 모두 전년 대비 ARPPU가 소폭 감소했음에도 불구하고, 일본 시장의 압도적으로 높은 이용자당 결제액은 플랫폼 기업에게 더욱 매력적인 시장으로 인식될 수밖에 없다. 이러한 일본 시장의 뚜렷한 성장세는 K-웹툰 플랫폼 기업들이 일본 시장의 높은 성장 잠재력에 주목하여 마케팅 자원을 집중하고 현지 작품 출시를 확대하는 등 시장 확대 전략을 적극적으로 펼친 결과로 볼 수 있다.

지속가능한 웹툰 생태계를 위한 제언

K-웹툰이 진정한 글로벌 문화 현상으로 지속 성장하기 위해서는, 각 지역의 특수성을 고려한 섬세한 현지화 전략과 함께 ‘상생’의 가치를 추구해야 한다.

첫째, ‘시장 맞춤형 현지화’와 ‘글로벌 공동 창작’으로의 진화가 필수적이다. 일본 시장에서는 기존 산업과의 공존 및 점진적 혁신을, 동남아 시장에서는 새로운 생태계 구축과 현지 창작자와의 파트너십 강화를 핵심으로 삼아야 한다. 특히 베트남과 같은 제작 협력 국가에 대해서는 단순 외주 기지를 넘어, 현지 창작자들의 주체적 성장과 자체 IP 개발을 지원하는 장기적인 안목의 ‘공동 창작’ 파트너십으로 발전해야 한다. 북미 시장을 타깃으로 현지 창작자와 초기 단계부터 협력하여 캐릭터를 개발하고 이를 바탕으로 웹툰을 제작하는 ‘트루라이트(Ttrulite)’와 같은 사례는, IP 확장 가능성을 염두에 둔 깊이 있는 국제 협업 모델로서 좋은 참고가 될 수 있다.

둘째, 국내외 창작 생태계의 균형 있는 발전과 문화다양성 증진을 위하여 ‘상생의 생태계 기반’을 강화해야 한다. 글로벌 성공의 과실이 특정 지역이나 플랫폼에 집중되지 않고, 국내를 포함한 다양한 지역의 창작자들에게 공정하게 분배되며, 신인 발굴과 여러 장르에 대한 투자가 지속될 수 있는 선순환 구조 마련이 시급하다. 이러한 맥락에서 플랫폼의 AI 큐레이션 시스템 운영 방식에 대한 깊이 있는 고민이 필요하다. 최근 플랫폼 기업들은 AI 기술을 적극적으로 도입하며 콘텐츠 추천 개인화를 강화하고 있다. AI를 활용한 개인 맞춤형 추천은 콘텐츠 소비 효율성을 높이는 데 기여하고 있지만, 자칫 사용자 취향을 기반으로 익숙한 패턴으로 편중시키고 다양한 문화적 배경의 작품이나 실험적 시도들의 작품은 주변화 될 우려가 있다. 나아가 이는 ‘감각의 평균화’와 ‘미학적 중앙집중화’를 초래할 수 있다는 우려가 있다. AI가 단순한 취향 분석 도구를 넘어 취향을 형성하는 ‘감각 정치의 장치’로 작용할 수 있음을 인지하고, 기술적 효율성을 넘어 생태계 전체의 문화적 건강성에 기여하도록 설계하는 노력이 요구된다. 구체적으로, 문화다양성 함양을 위하여 다음과 같은 기술적 큐레이션 방안을 제안한다.

우연성 큐레이션 도입

사용자의 기존 선호도 데이터(벡터 거리)와 무관한 다양한 작품을 의도적으로 혼합 추천해 예측 불가능한 발견의 즐거움을 제공

낯선 작품 푸시 쿼터제

국내외의 실험적이거나 아직 널리 알려지지 않은 작품, 특히 다양한 국가와 문화권의 웹툰을 일정 비율 이상 고정적으로 노출시켜 독자들의 문화적 시야 확장

다양성 탐색 기능 강화

사용자가 현재 소비한 작품과 전혀 다른 감각이나 국가 권역의 작품을 쉽게 탐색할 수 있는 기능을 제공해 주체적인 취향 확장을 지원

K-웹툰 플랫폼은 글로벌 선도기업으로서 단순한 시장 지배자가 아닌, 다양한 창작자와 문화가 공존하는 '개방적이고 건강한 생태계'를 지향해야 할 필요가 있다. 이러한 기술적 노력은 AI 큐레이션이 감각 통제의 도구가 아닌, 다양한 문화와 창작물이 공존하고 발견될 수 있는 진정한 ‘연결의 플랫폼’으로 기능하게 만들어, 창작자와 사용자 모두에게 이로운 생태계를 구축하는 데 기여할 것이다.

셋째, 시장의 특수성을 고려한 IP 가치 극대화와 독자층 확대를 위한 유통 전략을 추구해야 한다. 웹툰의 독자층이 25세 미만 젊은 세대에 집중된 경향(전체 이용자의 72%)을 고려할 때(WEBTOON Entertainment, 2024), 더 넓은 독자층 확보를 위해서는 웹툰 IP를 활용한 다양한 매체로의 확장이 중요한 모색점이 될 수 있다. 최근 인쇄물 만화가 중심인 미국에서 카카오엔터테인먼트가 <이태원 클라쓰>, <사내 맞선> 등 인기 웹툰 IP를 단행본으로 출간해 현지 일반 만화책 판매량의 5배에 달하는 성공을 거둔 것은 좋은 사례다. 디지털 소비가 주류인 동남아시아 시장에서는 디지털 플랫폼 자체의 매력을 강화하고 다양한 디지털 기반의 혁신적인 수익 모델을 발굴하는 것이 핵심 과제이다. 동남아시아는 젊은 세대를 중심으로 웹툰 소비가 이루어지는 만큼 가격 민감도가 높지만, 이러한 디지털 중심성을 오히려 기회로 삼아 현지 크리에이터와의 협업을 통한 독점 디지털 콘텐츠 강화, 소액결제 기반의 팬덤형 수익모델 실험 등 디지털 영역 내에서의 창의적인 역발상 전략으로 웹툰 IP의 생명력을 확장하고 새로운 수익을 창출하는 효과적인 방법을 모색할 필요가 있다.

아울러, 웹툰 산업의 지속 가능한 발전을 가로막는 가장 큰 위협 중 하나인 불법 콘텐츠 유통 문제 해결을 위한 다각적이고 강력한 대응 역시 ‘상생’의 필수 조건이다. 웹툰 플랫폼사는 디지털 불법 복제가 사업에 미치는 부정적 영향을 인지하고, 자체 기술개발을 통해 대응하고 있다. 이러한 플랫폼 기업의 기술 개발 노력과 함께, 정부 차원의 국제 공조 강화, 현지 저작권 보호 법제 마련 지원, 합법적 콘텐츠 이용에 대한 인식 개선 캠페인 등이 병행되어야 모든 창작자가 정당한 보상을 받고 안심하고 창작에 몰두할 수 있는 환경이 조성될 수 있다.

궁극적으로 K-웹툰 플랫폼은 특정 국가의 콘텐츠를 일방적으로 전파하는 것을 넘어, 다양한 문화와 창작자들이 서로 연결되고 영감을 주고받으며 함께 성장하는 ‘글로벌 상생 플랫폼’으로 자리매김해야 한다. 일본과 동남아시아 사례에서 보듯, K-웹툰의 미래는 각 지역과의 진정성 있는 소통과 상호호혜적인 관계 구축에 달려있다. 이러한 노력이 병행될 때, K-웹툰은 문화적 다양성을 바탕으로 지속 가능한 글로벌 콘텐츠로 진화할 수 있을 것이다.

첫째, ‘시장 맞춤형 현지화’와 ‘글로벌 공동 창작’으로의 진화가 필수적이다. 일본 시장에서는 기존 산업과의 공존 및 점진적 혁신을, 동남아 시장에서는 새로운 생태계 구축과 현지 창작자와의 파트너십 강화를 핵심으로 삼아야 한다. 특히 베트남과 같은 제작 협력 국가에 대해서는 단순 외주 기지를 넘어, 현지 창작자들의 주체적 성장과 자체 IP 개발을 지원하는 장기적인 안목의 ‘공동 창작’ 파트너십으로 발전해야 한다. 북미 시장을 타깃으로 현지 창작자와 초기 단계부터 협력하여 캐릭터를 개발하고 이를 바탕으로 웹툰을 제작하는 ‘트루라이트(Ttrulite)’와 같은 사례는, IP 확장 가능성을 염두에 둔 깊이 있는 국제 협업 모델로서 좋은 참고가 될 수 있다.

둘째, 국내외 창작 생태계의 균형 있는 발전과 문화다양성 증진을 위하여 ‘상생의 생태계 기반’을 강화해야 한다. 글로벌 성공의 과실이 특정 지역이나 플랫폼에 집중되지 않고, 국내를 포함한 다양한 지역의 창작자들에게 공정하게 분배되며, 신인 발굴과 여러 장르에 대한 투자가 지속될 수 있는 선순환 구조 마련이 시급하다. 이러한 맥락에서 플랫폼의 AI 큐레이션 시스템 운영 방식에 대한 깊이 있는 고민이 필요하다. 최근 플랫폼 기업들은 AI 기술을 적극적으로 도입하며 콘텐츠 추천 개인화를 강화하고 있다. AI를 활용한 개인 맞춤형 추천은 콘텐츠 소비 효율성을 높이는 데 기여하고 있지만, 자칫 사용자 취향을 기반으로 익숙한 패턴으로 편중시키고 다양한 문화적 배경의 작품이나 실험적 시도들의 작품은 주변화 될 우려가 있다. 나아가 이는 ‘감각의 평균화’와 ‘미학적 중앙집중화’를 초래할 수 있다는 우려가 있다. AI가 단순한 취향 분석 도구를 넘어 취향을 형성하는 ‘감각 정치의 장치’로 작용할 수 있음을 인지하고, 기술적 효율성을 넘어 생태계 전체의 문화적 건강성에 기여하도록 설계하는 노력이 요구된다. 구체적으로, 문화다양성 함양을 위하여 다음과 같은 기술적 큐레이션 방안을 제안한다.

우연성 큐레이션 도입

사용자의 기존 선호도 데이터(벡터 거리)와 무관한 다양한 작품을 의도적으로 혼합 추천해 예측 불가능한 발견의 즐거움을 제공

낯선 작품 푸시 쿼터제

국내외의 실험적이거나 아직 널리 알려지지 않은 작품, 특히 다양한 국가와 문화권의 웹툰을 일정 비율 이상 고정적으로 노출시켜 독자들의 문화적 시야 확장

다양성 탐색 기능 강화

사용자가 현재 소비한 작품과 전혀 다른 감각이나 국가 권역의 작품을 쉽게 탐색할 수 있는 기능을 제공해 주체적인 취향 확장을 지원

K-웹툰 플랫폼은 글로벌 선도기업으로서 단순한 시장 지배자가 아닌, 다양한 창작자와 문화가 공존하는 '개방적이고 건강한 생태계'를 지향해야 할 필요가 있다. 이러한 기술적 노력은 AI 큐레이션이 감각 통제의 도구가 아닌, 다양한 문화와 창작물이 공존하고 발견될 수 있는 진정한 ‘연결의 플랫폼’으로 기능하게 만들어, 창작자와 사용자 모두에게 이로운 생태계를 구축하는 데 기여할 것이다.

셋째, 시장의 특수성을 고려한 IP 가치 극대화와 독자층 확대를 위한 유통 전략을 추구해야 한다. 웹툰의 독자층이 25세 미만 젊은 세대에 집중된 경향(전체 이용자의 72%)을 고려할 때(WEBTOON Entertainment, 2024), 더 넓은 독자층 확보를 위해서는 웹툰 IP를 활용한 다양한 매체로의 확장이 중요한 모색점이 될 수 있다. 최근 인쇄물 만화가 중심인 미국에서 카카오엔터테인먼트가 <이태원 클라쓰>, <사내 맞선> 등 인기 웹툰 IP를 단행본으로 출간해 현지 일반 만화책 판매량의 5배에 달하는 성공을 거둔 것은 좋은 사례다. 디지털 소비가 주류인 동남아시아 시장에서는 디지털 플랫폼 자체의 매력을 강화하고 다양한 디지털 기반의 혁신적인 수익 모델을 발굴하는 것이 핵심 과제이다. 동남아시아는 젊은 세대를 중심으로 웹툰 소비가 이루어지는 만큼 가격 민감도가 높지만, 이러한 디지털 중심성을 오히려 기회로 삼아 현지 크리에이터와의 협업을 통한 독점 디지털 콘텐츠 강화, 소액결제 기반의 팬덤형 수익모델 실험 등 디지털 영역 내에서의 창의적인 역발상 전략으로 웹툰 IP의 생명력을 확장하고 새로운 수익을 창출하는 효과적인 방법을 모색할 필요가 있다.

아울러, 웹툰 산업의 지속 가능한 발전을 가로막는 가장 큰 위협 중 하나인 불법 콘텐츠 유통 문제 해결을 위한 다각적이고 강력한 대응 역시 ‘상생’의 필수 조건이다. 웹툰 플랫폼사는 디지털 불법 복제가 사업에 미치는 부정적 영향을 인지하고, 자체 기술개발을 통해 대응하고 있다. 이러한 플랫폼 기업의 기술 개발 노력과 함께, 정부 차원의 국제 공조 강화, 현지 저작권 보호 법제 마련 지원, 합법적 콘텐츠 이용에 대한 인식 개선 캠페인 등이 병행되어야 모든 창작자가 정당한 보상을 받고 안심하고 창작에 몰두할 수 있는 환경이 조성될 수 있다.

궁극적으로 K-웹툰 플랫폼은 특정 국가의 콘텐츠를 일방적으로 전파하는 것을 넘어, 다양한 문화와 창작자들이 서로 연결되고 영감을 주고받으며 함께 성장하는 ‘글로벌 상생 플랫폼’으로 자리매김해야 한다. 일본과 동남아시아 사례에서 보듯, K-웹툰의 미래는 각 지역과의 진정성 있는 소통과 상호호혜적인 관계 구축에 달려있다. 이러한 노력이 병행될 때, K-웹툰은 문화적 다양성을 바탕으로 지속 가능한 글로벌 콘텐츠로 진화할 수 있을 것이다.

______________________

참고문헌

- 한국콘텐츠진흥원 (2020). 「[일본 20-9호] 일본 디지털 만화 산업 동향」, https://buly.kr/44xjwGy

- MMD 연구소 (2023). “直近1年でのマンガ制作経験者の46.8%が縦読み、50.8%が横読みマンガの制作経験あり”, https://mmdlabo.jp/investigation/detail_2201.html

- WEBTOON Entertainment (2024). “WEBTOON MEDIA KIT”,https://shared-comic.pstatic.net/fileShare/WEBTOON_Ads_Media_Kit_2024_KR.pdf

- WEBTOON Entertainment (2025). “2024 Annual Report”, https://ir.webtoon.com/financials#last-section

참고문헌

- 한국콘텐츠진흥원 (2020). 「[일본 20-9호] 일본 디지털 만화 산업 동향」, https://buly.kr/44xjwGy

- MMD 연구소 (2023). “直近1年でのマンガ制作経験者の46.8%が縦読み、50.8%が横読みマンガの制作経験あり”, https://mmdlabo.jp/investigation/detail_2201.html

- WEBTOON Entertainment (2024). “WEBTOON MEDIA KIT”,https://shared-comic.pstatic.net/fileShare/WEBTOON_Ads_Media_Kit_2024_KR.pdf

- WEBTOON Entertainment (2025). “2024 Annual Report”, https://ir.webtoon.com/financials#last-section

국내 OTT 사업자 글로벌화의 현주소 : K-콘텐츠와 플랫폼

김숙 이화여자대학교 정책과학대학원 초빙교수

국내 OTT 시장은 요즘 티빙과 웨이브의 합병 건으로 조심스럽다. 2016년 국내에서 서비스를 시작한 글로벌 사업자 넷플릭스만이 유일하게 영업이익을 보고 있다는 사실은 현재의 국내 OTT 시장을 가장 잘 보여준다. 녹록지 않은 상황 속에서 국내 OTT 사업자들은 각자가 가진 자원을 기반으로 글로벌 진출을 다각적으로 모색하고 있다. 이 글에서는 사업자별 글로벌 진출 현황을 살펴보고 현재 국내 OTT 플랫폼이 직면한 문제와 향후 발전 방향에 대해 살펴보고자 한다.

국내 OTT 서비스 시장의 성장과 경쟁 환경

국내에서 OTT 서비스 시장이 형성되기 시작한 것은 2016년 넷플릭스가 국내 서비스를 개시하면서 부터다. 당시만해도 지상파 3사가 연합하여 서비스한 '푹(POOQ)'과 SK텔레콤의 '옥수수'와 같은 국내 OTT 서비스가 있기는 했지만, 주로 실시간 방송콘텐츠나 극장 영화의 ‘후속창구’ 역할에 충실했다. 주요 수익모델도 건별 주문형 비디오(TVOD) 방식이었다. 하지만 넷플릭스가 오리지널 콘텐츠와 구독 서비스(SVOD)를 통해 신규 가입자를 유치하면서 국내 OTT 서비스 시장의 경쟁이 가속화됐다. 2019년 지상파 3사와 SKT가 연합하여 ‘콘텐츠웨이브’를 만들었고, 같은 해 KT는 ‘시즌(Seezn)’이라는 자체 OTT 서비스를 시작했다. ‘왓챠’가 처음으로 HBO의 미국 드라마 시리즈 <체르노빌>을 독점 공개한 시점도 2019년이다. 이후 예기치 못한 코로나19 팬데믹이 시작되고 영상 소비 방식이 온라인과 OTT 중심으로 재편되면서 OTT 서비스 가입자는 폭발적으로 증가했다. 그 가운데 넷플릭스는 가장 많은 구독자를 불러 모으며 글로벌 영향력을 확대해갔다.

이 같은 현상이 현재까지 이어져, 오늘날 국내 OTT 시장은 글로벌 사업자인 넷플릭스의 독주가 계속되는 중이다. 그 뒤를 잇는 국내 OTT 서비스 사업자들은 합종연횡을 통해 경쟁력을 확보하려고 준비 중이지만, 한계가 분명한 내수 시장에서 단순히 OTT 플랫폼을 일원화 한다고 해서 수익성이 개선되지는 않을 것이다. 이제는 글로벌 시장에서의 성과가 국내 OTT 서비스 사업자의 경쟁력을 좌우할 시기가 도래한 것으로 보인다. 이에 국내 OTT 서비스 사업자들이 현재 글로벌 진출을 위한 어떠한 자원을 가졌으며, 어떤 방식으로 글로벌에 진출하고 있는지 짚어보고자 한다.

이 같은 현상이 현재까지 이어져, 오늘날 국내 OTT 시장은 글로벌 사업자인 넷플릭스의 독주가 계속되는 중이다. 그 뒤를 잇는 국내 OTT 서비스 사업자들은 합종연횡을 통해 경쟁력을 확보하려고 준비 중이지만, 한계가 분명한 내수 시장에서 단순히 OTT 플랫폼을 일원화 한다고 해서 수익성이 개선되지는 않을 것이다. 이제는 글로벌 시장에서의 성과가 국내 OTT 서비스 사업자의 경쟁력을 좌우할 시기가 도래한 것으로 보인다. 이에 국내 OTT 서비스 사업자들이 현재 글로벌 진출을 위한 어떠한 자원을 가졌으며, 어떤 방식으로 글로벌에 진출하고 있는지 짚어보고자 한다.

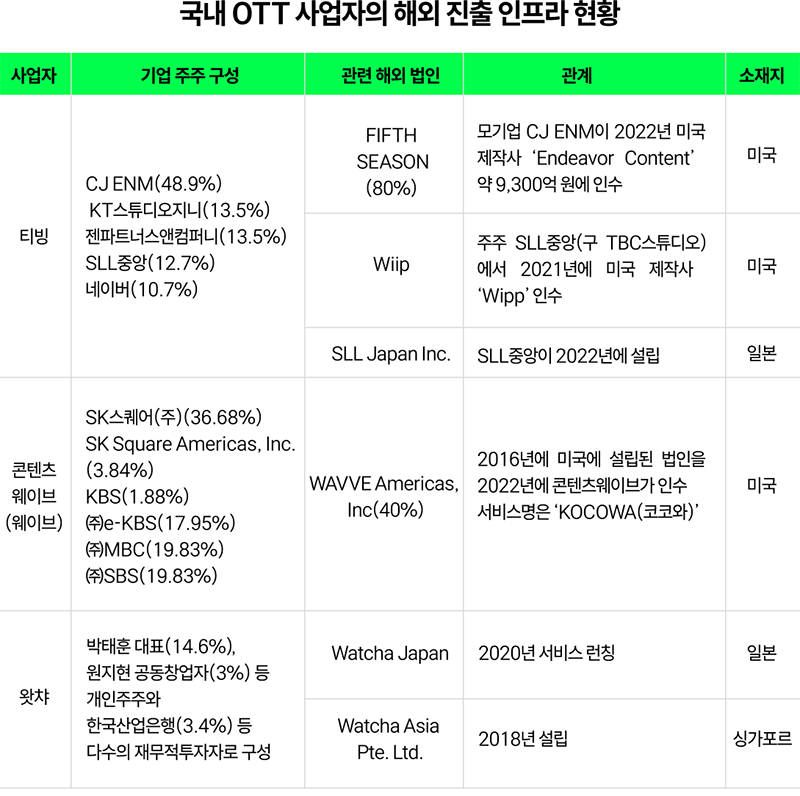

국내 OTT 사업자의 해외 진출 인프라 현황

먼저 국내 OTT 서비스 사업자들이 해외 진출을 위해 어떠한 자원을 보유했는지 기업 관계사를 중심으로 살펴보고자 한다. 우선 티빙은 직접 보유한 인프라는 없으나, 대신 모기업 CJ ENM과 주주가 보유한 해외법인이 있다. CJ ENM은 2022년 미국 제작사 ‘엔데버 콘텐트(Endeavor Content)’를 인수해 ‘피프스시즌(FIFTH SEASON)’을 설립했다. CJ ENM의 제3대 주주인 SLL중앙은 2021년에 미국 제작사 ‘윕(Wiip)’을 인수했으며, 2022년 일본에 ‘SLL Japan Inc.’을 설립했다. 피프스시즌과 윕은 글로벌향 콘텐츠 제작을 목적으로 하며, 2024년부터 본격적으로 제작과 유통에 나서고 있다. SLL Japan은 국내 스튜디오와 일본 방송사 및 제작사와 협력 모델을 지원한다. SLL Japan은 일본 TBS 그룹의 콘텐츠 제작사 ‘더 세븐(THE SEVEN)’과 글로벌 드라마 공동 제작을 위한 양해각서를 체결했으며, SLL 산하 레이블 필름몬스터는 더 세븐과 함께 한일 합작 글로벌 드라마 제작을 위한 신규 프로젝트 개발에 착수하는 등 제작 차원의 협력이 활발하게 진행 중이다(최인철, 2024, 5, 21).

콘텐츠웨이브는 2022년 코코와(KOCOWA)의 운영사인 웨이브아메리카스(구 코리아콘텐츠플랫폼, KCP)를 인수하며 본격적으로 글로벌 시장에 진출했다. 웨이브아메리카스의 지배기업인 콘텐츠웨이브의 소유지분율은 40%로 과반수 미만이나, 주주간 계약에 의해 콘텐츠웨이브가 의사결정기구에 과반수 이상의 의사결정권을 행사할 수 있는 등 실질적인 지배력이 있다. 코코와는 웨이브 오리지널 콘텐츠와 지배기업인 지상파 3사의 콘텐츠를 해외에 거주하는 K-콘텐츠 소비자를 타깃으로 제공하고 있다.

왓챠 역시 현지에 별도 법인을 두어 해외시장에 진출했다. 2020년 일본에 ‘왓챠’라는 이름으로 서비스를 제공하기 시작했으며, 싱가포르에도 ‘Watcha Asia Pte. Ltd.’를 설립했다.

콘텐츠웨이브는 2022년 코코와(KOCOWA)의 운영사인 웨이브아메리카스(구 코리아콘텐츠플랫폼, KCP)를 인수하며 본격적으로 글로벌 시장에 진출했다. 웨이브아메리카스의 지배기업인 콘텐츠웨이브의 소유지분율은 40%로 과반수 미만이나, 주주간 계약에 의해 콘텐츠웨이브가 의사결정기구에 과반수 이상의 의사결정권을 행사할 수 있는 등 실질적인 지배력이 있다. 코코와는 웨이브 오리지널 콘텐츠와 지배기업인 지상파 3사의 콘텐츠를 해외에 거주하는 K-콘텐츠 소비자를 타깃으로 제공하고 있다.

왓챠 역시 현지에 별도 법인을 두어 해외시장에 진출했다. 2020년 일본에 ‘왓챠’라는 이름으로 서비스를 제공하기 시작했으며, 싱가포르에도 ‘Watcha Asia Pte. Ltd.’를 설립했다.

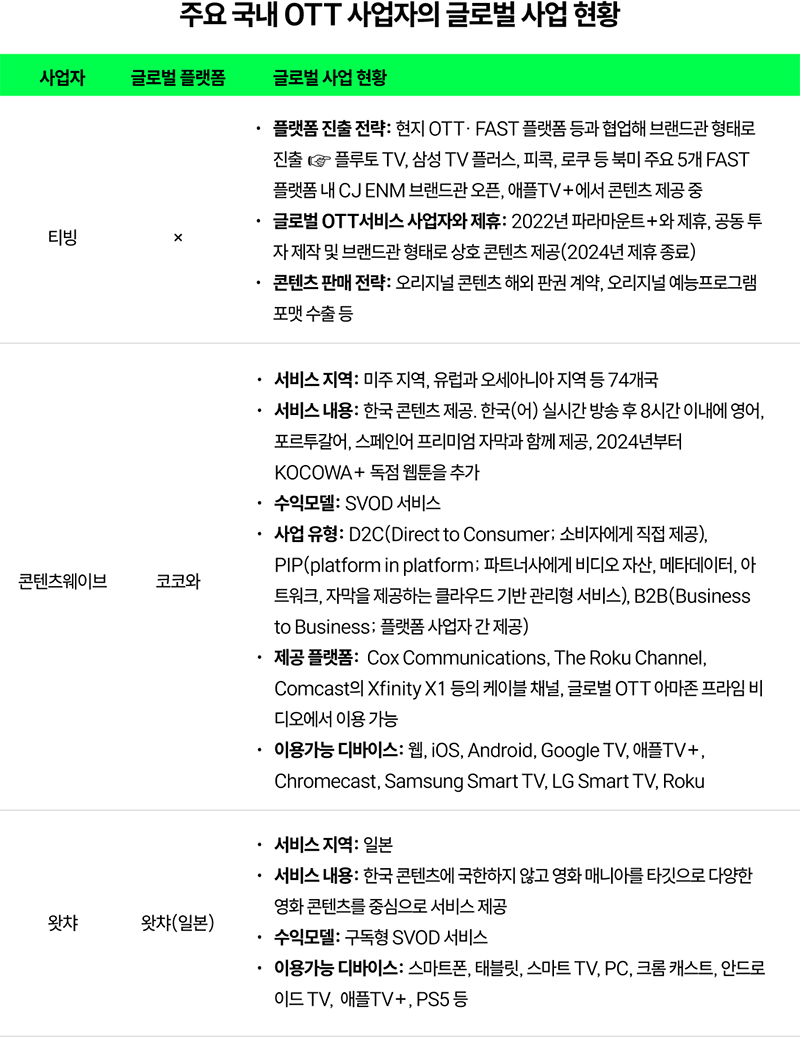

(출처: 전자금융공시(https://dart.fss.or.kr/)의 각 사업자 감사보고서(2024, 2023년 12월 기준) 및 보도자료)

사업자별 해외 진출 전략의 차이

국내 OTT 사업자의 해외시장 진출 전략은 자사가 보유한 인프라 자원에 따라 차이가 있다. 먼저 티빙은 모회사 CJ ENM을 통해 글로벌 진출을 진행하고 있다. 티빙의 글로벌 전략은 크게 플랫폼 진출, 글로벌 OTT 사업자와의 제휴, 그리고 콘텐츠 판매 전략으로 구분된다. 먼저 자사 해외 플랫폼을 보유하지 않은 티빙은 현지 OTT 및 FAST 플랫폼 등과 협업해 브랜드관 형태로 진출하고 있다. 플루토 TV, 삼성 TV 플러스, 피콕, 로쿠 등 북미 주요 5개 FAST 플랫폼에서 CJ ENM 브랜드관을 오픈했으며, 이외 애플TV 브랜드관에서 콘텐츠를 제공하고 있다. 특히 광고 기반의 무료 실시간 채널 제공 서비스인 FAST 채널은 유료 방송서비스 시장의 비중이 높은 편인 미주와 유럽에서 높은 점유율을 보이고 있어 이와 같은 플랫폼 탑재 방식이 국내 OTT 서비스 사업자에게 매력적이라는 평가다.

두 번째로 글로벌 사업자와의 제휴 전략을 살펴보면, 티빙은 파라마운트와 제휴를 통해 오리지널 콘텐츠를 공동 투자·제작한 바 있다. 가령 티빙 오리지널 시리즈인 <욘더>(2022), <몸값>(2023)은 미국, 영국, 캐나다, 호주, 라틴 아메리카, 브라질, 프랑스, 이탈리아, 독일, 스위스, 오스트리아에서 파라마운트+를 통해 첫 선을 보였으며, 이후에도 <운수 오진 날>(2023), <우씨황후>(2024) 등이 파라마운트+ TV 시리즈에 추가된 바 있다(Patrick Frater, 2023, 4, 19). 그러나 2024년 파라마운트와의 제휴가 종료됐으며, 이후 애플TV+와 제휴해 티빙 내 애플TV+ 브랜드관을 런칭했으나 애플의 오리지널 콘텐츠를 통해 국내 가입자를 유입하기 위한 것으로, 내수 시장을 타깃으로 하고 있다는 점에서 글로벌 전략과는 구별된다고 할 수 있다.

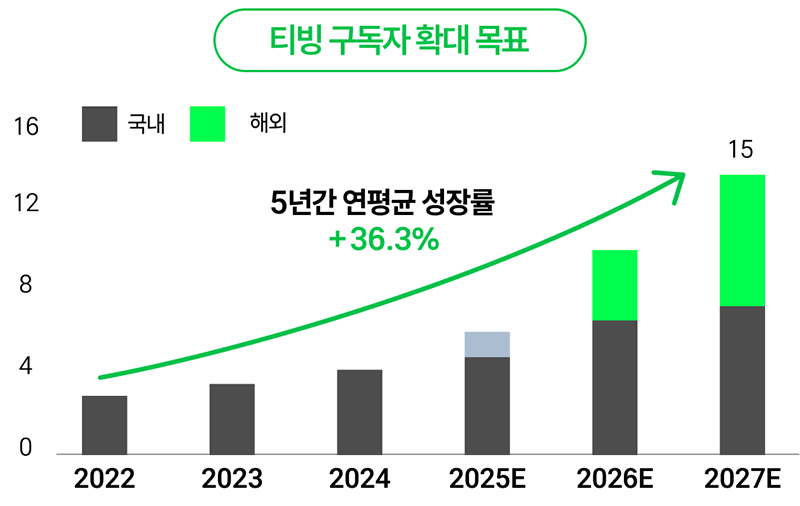

마지막으로 티빙은 오리지널 콘텐츠 판권 계약과 포맷 판매를 통해 해외에 진출하고 있다. <유미의 세포들> 시즌1, 2가 '라쿠텐 비키(Rakuten Viki)' 등을 통해 유럽, 북미, 동남아시아 등 세계 160여 개 국가에 진출한 사례가 대표적이다(박종진, 2022, 12, 27). 2025년에는 일본 OTT 서비스 사업자인 ‘유넥스트(U-NEXT)’에 드라마를 공급하는 방식으로 콘텐츠 유통을 확대하고 있다(김형수, 2025, 3, 29). CJ ENM은 2025년 2월 진행된 컨퍼런스 콜을 통해 티빙의 연간 전략을 현지 파트너십에 기반해 일본, 동남아시아, 미국 시장 진출을 우선 추진하고 글로벌 유통과의 시너지를 극대화할 것임을 밝힌 바 있다(강소현, 2025, 2, 12). 라이브 스트리밍, 스포츠, 뉴스, 숏폼 콘텐츠 강화를 통해 2027년까지 1,500만 명까지 구독자를 유입하겠다는 계획인데, 티빙 구독자 성장 목표를 보면 2026년부터 본격적으로 해외 구독자의 유입을 기대하고 있는 것을 알 수 있다.

두 번째로 글로벌 사업자와의 제휴 전략을 살펴보면, 티빙은 파라마운트와 제휴를 통해 오리지널 콘텐츠를 공동 투자·제작한 바 있다. 가령 티빙 오리지널 시리즈인 <욘더>(2022), <몸값>(2023)은 미국, 영국, 캐나다, 호주, 라틴 아메리카, 브라질, 프랑스, 이탈리아, 독일, 스위스, 오스트리아에서 파라마운트+를 통해 첫 선을 보였으며, 이후에도 <운수 오진 날>(2023), <우씨황후>(2024) 등이 파라마운트+ TV 시리즈에 추가된 바 있다(Patrick Frater, 2023, 4, 19). 그러나 2024년 파라마운트와의 제휴가 종료됐으며, 이후 애플TV+와 제휴해 티빙 내 애플TV+ 브랜드관을 런칭했으나 애플의 오리지널 콘텐츠를 통해 국내 가입자를 유입하기 위한 것으로, 내수 시장을 타깃으로 하고 있다는 점에서 글로벌 전략과는 구별된다고 할 수 있다.

마지막으로 티빙은 오리지널 콘텐츠 판권 계약과 포맷 판매를 통해 해외에 진출하고 있다. <유미의 세포들> 시즌1, 2가 '라쿠텐 비키(Rakuten Viki)' 등을 통해 유럽, 북미, 동남아시아 등 세계 160여 개 국가에 진출한 사례가 대표적이다(박종진, 2022, 12, 27). 2025년에는 일본 OTT 서비스 사업자인 ‘유넥스트(U-NEXT)’에 드라마를 공급하는 방식으로 콘텐츠 유통을 확대하고 있다(김형수, 2025, 3, 29). CJ ENM은 2025년 2월 진행된 컨퍼런스 콜을 통해 티빙의 연간 전략을 현지 파트너십에 기반해 일본, 동남아시아, 미국 시장 진출을 우선 추진하고 글로벌 유통과의 시너지를 극대화할 것임을 밝힌 바 있다(강소현, 2025, 2, 12). 라이브 스트리밍, 스포츠, 뉴스, 숏폼 콘텐츠 강화를 통해 2027년까지 1,500만 명까지 구독자를 유입하겠다는 계획인데, 티빙 구독자 성장 목표를 보면 2026년부터 본격적으로 해외 구독자의 유입을 기대하고 있는 것을 알 수 있다.

(출처: CJ ENM IR 보고서(2025))

반면 콘텐츠웨이브와 왓챠는 해외 현지에서 자체 플랫폼을 운영하고 있으며, 국내에서와 마찬가지로 구독형 서비스를 제공하고 있다. 먼저 콘텐츠웨이브는 이미 현지에서 운영 중인 OTT 플랫폼을 통해 K-콘텐츠의 글로벌 진출 전략을 추진하고 있다(한국콘텐츠진흥원, 2025a). 미주 지역을 비롯해 유럽과 오세아니아 지역 등 74개국에 서비스를 공급하고 있으며, 국내에서 방영된 콘텐츠를 실시간 방송 후 8시간 이내 번역 자막을 제공하는 점이 특징이다. 2024년부터는 K-콘텐츠의 원작 웹툰을 독점으로 함께 제공하는 서비스를 추가 했는데, 최근 웹툰이 국내 영상콘텐츠의 원천 IP로 좋은 성과를 거두었고, 한국 웹툰이 글로벌에서도 인기가 있다는 점에서 시너지를 기대하고 있는 것으로 보인다. 웨이브는 현재 유료 케이블 채널 외에도 OTT 서비스인 아마존 프라임 비디오에서 이용 가능하다(아래의 표 참고).

왓챠는 2020년부터 일본에서 플랫폼을 운영하고 있다. 티빙이나 웨이브가 K-콘텐츠의 글로벌 진출을 핵심 목적으로 삼는 반면에, 왓챠는 영화 콘텐츠를 제공한다. 물론 왓챠 오리지널 다큐멘터리 <다음 빈칸을 채우시오>(2023)처럼 국내 케이팝 아티스트와 협업해 제작한 콘텐츠를 독점 제공함으로써 현지 가입자를 유입하기도 하지만 역시 본연의 목적은 영화라는 점에서 티빙이나 웨이브와는 근본적으로 차이가 있다.

왓챠는 2020년부터 일본에서 플랫폼을 운영하고 있다. 티빙이나 웨이브가 K-콘텐츠의 글로벌 진출을 핵심 목적으로 삼는 반면에, 왓챠는 영화 콘텐츠를 제공한다. 물론 왓챠 오리지널 다큐멘터리 <다음 빈칸을 채우시오>(2023)처럼 국내 케이팝 아티스트와 협업해 제작한 콘텐츠를 독점 제공함으로써 현지 가입자를 유입하기도 하지만 역시 본연의 목적은 영화라는 점에서 티빙이나 웨이브와는 근본적으로 차이가 있다.

(출처: 각 플랫폼 홈페이지)

국내 OTT 플랫폼 생존을 위한 전략 다각화의 필요성

앞서 언급한 바와 같이, 국내 OTT 시장의 규모가 지속적으로 성장하고 있지만 현실을 들여다보면 글로벌 사업자인 넷플릭스의 독주에 가깝다. 2024년 기준, 국내 OTT 서비스 사업자 중 넷플릭스의 매출액이 9,496억 원으로 가장 높았으며, 티빙과 콘텐츠웨이브는 각각 4,355억 원, 3,313억 원으로 두 플랫폼 매출의 합이 넷플릭스의 매출보다 적은 것이 현실이다. 영업이익을 보면 더욱 격차가 크다. 넷플릭스는 2019년 22억 원이었던 영업이익이 2024년에는 206억 원으로 8배 이상 증가했지만, 국내 OTT 사업자는 최근 6년 동안 적자를 면치 못하고 있다(한국콘텐츠진흥원, 2025b). 이처럼 국내 OTT 시장 자체가 특정 플랫폼에 대한 의존도가 높고, 국내 OTT 사업자와 글로벌 사업자 간 체급 격차가 커진 상황에서 경쟁력 확보를 위해 국내 OTT 사업자 간 협력이 강화되고 있다.

티빙은 2022년 KT 시즌의 합병 이후, 최근 다시 웨이브와의 합병을 추진 중이다. 국내 사업자가 OTT 시장에서 생존하기 위해 현재 가장 필요한 것은 내수 시장에서 입지를 강화하기 위한 가입자 경쟁력 확보에 있다. 티빙이 파라마운트+, 애플TV+와의 제휴를 통해 브랜드관을 서비스하는 것도 결국 국내 가입자 유치를 위해 글로벌 콘텐츠 라이브러리를 확대하는 전략이다. 그러나 콘텐츠 제작비 상승, 스튜디오 시스템화, 규모의 경제 등 고려해야 할 요인이 복잡해지면서, 대규모 제작비를 지원하고 해외시장 유통을 담보하는 글로벌 사업자인 넷플릭스나 디즈니+에 콘텐츠 계약이 집중되다 보니 '글로벌 창구' 없이 내수 시장만 공략하는 악순환이 계속되고 있다.

또한 국내 OTT 사업자의 콘텐츠 판권 계약과 플랫폼 진출 전략이 상충하는 문제도 있다. 가령 티빙은 해외시장에서 오리지널 콘텐츠의 판매 전략과 플랫폼 진출 전략을 병행하고 있는데, 콘텐츠를 선판매한 지역에는 플랫폼을 통한 진출이 어려울 수 있다(나선혜, 2025, 2, 12). 콘텐츠웨이브 역시 주요 주주인 지상파 3사의 개별 콘텐츠 수출 전략과 플랫폼이 충돌할 수 있다. 실제로 현재 동남아시아 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하며 영향력을 발휘하고 있는 OTT 플랫폼은 홍콩의 ‘뷰(Viu)’와 일본의 유넥스트가 있는데, 이들의 성장 동력은 다름 아닌 K-콘텐츠다. K-콘텐츠의 수요가 가장 높은 동남아시장을 위 사업자들이 선점했다는 점도 문제지만, 대부분의 콘텐츠가 이미 계약으로 묶여 있어 당장의 동남아시아 유통이 힘들 수 있다는 점도 우려된다. 따라서 K-콘텐츠 미개척 시장 발굴을 통해 유통망을 확대하는 등의 돌파구를 모색하는 방안이 필요하다. 이러한 상황에서 FAST 서비스를 통한 글로벌 진출은 국내 OTT 서비스 사업자가 안정적으로 글로벌에 진출할 수 있는 활로로 모색되고 있다. 이미 미주와 유럽 지역에서는 FAST 서비스 시장이 상당히 발전해 K-콘텐츠의 글로벌 유통 확대를 위한 가능성으로 부상하고 있다.

티빙은 2022년 KT 시즌의 합병 이후, 최근 다시 웨이브와의 합병을 추진 중이다. 국내 사업자가 OTT 시장에서 생존하기 위해 현재 가장 필요한 것은 내수 시장에서 입지를 강화하기 위한 가입자 경쟁력 확보에 있다. 티빙이 파라마운트+, 애플TV+와의 제휴를 통해 브랜드관을 서비스하는 것도 결국 국내 가입자 유치를 위해 글로벌 콘텐츠 라이브러리를 확대하는 전략이다. 그러나 콘텐츠 제작비 상승, 스튜디오 시스템화, 규모의 경제 등 고려해야 할 요인이 복잡해지면서, 대규모 제작비를 지원하고 해외시장 유통을 담보하는 글로벌 사업자인 넷플릭스나 디즈니+에 콘텐츠 계약이 집중되다 보니 '글로벌 창구' 없이 내수 시장만 공략하는 악순환이 계속되고 있다.

또한 국내 OTT 사업자의 콘텐츠 판권 계약과 플랫폼 진출 전략이 상충하는 문제도 있다. 가령 티빙은 해외시장에서 오리지널 콘텐츠의 판매 전략과 플랫폼 진출 전략을 병행하고 있는데, 콘텐츠를 선판매한 지역에는 플랫폼을 통한 진출이 어려울 수 있다(나선혜, 2025, 2, 12). 콘텐츠웨이브 역시 주요 주주인 지상파 3사의 개별 콘텐츠 수출 전략과 플랫폼이 충돌할 수 있다. 실제로 현재 동남아시아 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하며 영향력을 발휘하고 있는 OTT 플랫폼은 홍콩의 ‘뷰(Viu)’와 일본의 유넥스트가 있는데, 이들의 성장 동력은 다름 아닌 K-콘텐츠다. K-콘텐츠의 수요가 가장 높은 동남아시장을 위 사업자들이 선점했다는 점도 문제지만, 대부분의 콘텐츠가 이미 계약으로 묶여 있어 당장의 동남아시아 유통이 힘들 수 있다는 점도 우려된다. 따라서 K-콘텐츠 미개척 시장 발굴을 통해 유통망을 확대하는 등의 돌파구를 모색하는 방안이 필요하다. 이러한 상황에서 FAST 서비스를 통한 글로벌 진출은 국내 OTT 서비스 사업자가 안정적으로 글로벌에 진출할 수 있는 활로로 모색되고 있다. 이미 미주와 유럽 지역에서는 FAST 서비스 시장이 상당히 발전해 K-콘텐츠의 글로벌 유통 확대를 위한 가능성으로 부상하고 있다.

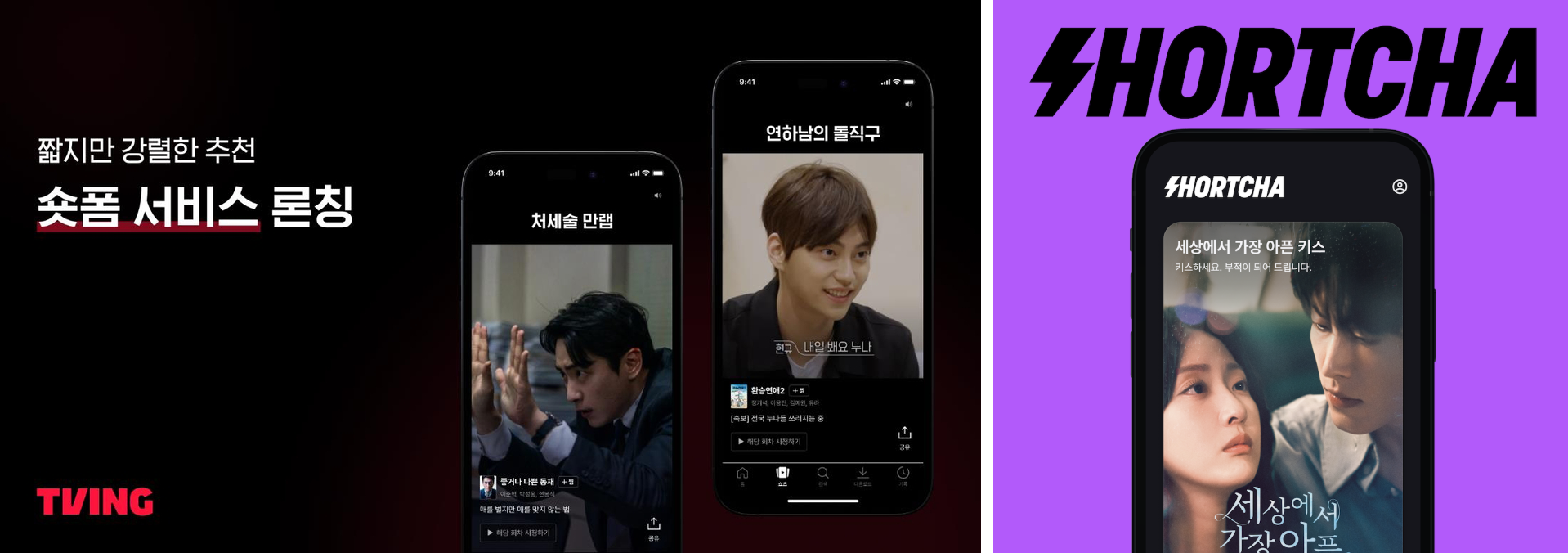

티빙의 숏폼 서비스(좌)와 왓챠의 숏챠(우) (출처: 티빙, 왓챠)

그러나 국내 OTT 서비스 사업자의 글로벌 진출의 핵심 자원은 역시 K-콘텐츠이다. 2024년, 티빙과 쿠팡플레이가 스포츠 독점 중계권1)을 확보하며 국내 가입자를 어느 정도 유입하는데 성공했지만, 더 넓은 시장으로 진출하기 위해서는 K-콘텐츠의 역할이 그 어느 때보다 중요하다. 이런 맥락에서 최근 티빙과 왓챠가 숏폼 콘텐츠를 나란히 선보인 사례에 주목할 만하다. 티빙은 숏폼 섹션을 신설했고, 왓챠는 숏폼 플랫폼 ‘숏챠’를 개시했다. 이와 같이 신규 장르 발굴을 통해 글로벌 시장을 개척하는 대안적인 노력도 필요할 것이다.

1) 2024년 티빙은 1,350억 원을 투자해 KBO(한국야구위원회) 리그의 3년간 독점 중계권을 확보했으며, 쿠팡플레이도 2025~2026 시즌부터 국내에서 인기가 높은 잉글리시 프리미어리그(EPL) 중계권을 확보했다.

1) 2024년 티빙은 1,350억 원을 투자해 KBO(한국야구위원회) 리그의 3년간 독점 중계권을 확보했으며, 쿠팡플레이도 2025~2026 시즌부터 국내에서 인기가 높은 잉글리시 프리미어리그(EPL) 중계권을 확보했다.

______________________

참고문헌

- 강소현 (2025. 2. 12). 매출 회복한 CJ ENM, 티빙 중심 글로벌 진출 박차.⟪디지털데일리⟫.URL: https://ddaily.co.kr/page/view/2025021214585102697

- 김형수 (2025. 3. 29). CJ ENM, ‘조정의 유세풍’ 日 유넥스트서 공개…K-콘텐츠 저력 입증. ⟪더 그루⟫. URL: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85140

- 나선혜 (2025. 2. 12). 티빙, 日·美·동남아로 진출…해외 구독자 800만 명 달성 목표. ⟪아주경제⟫.URL: https://www.ajunews.com/view/20250212160646391

- 박종진 (2022. 12. 26). 티빙, 오리지널 콘텐츠 앞세워 '글로벌 전략' 새판 짠다.⟪전자신문⟫. URL: https://www.etnews.com/20221226000169

- 최인철 (2024. 5. 21). [글로벌 플랫폼]SLL, 일본 미디어 업체와 잇달아 제휴. ⟪서울STV뉴스⟫. URL: https://www.stvnews.kr/news/articleView.html?idxno=11328

- 한국콘텐츠진흥원 (2025a). 「2024 방송영상산업백서」, 26쪽.

- 한국콘텐츠진흥원 (2025b). “2024년도 글로벌 및 국내 OTT 서비스 사업자 결산 분석”, <방송영상‧OTT트렌드>. 2025, Vol.1.

- Patrick Frater (2023. 4. 19). Korean Series ‘A Bloody Lucky Day’ and ‘Queen Woo’ Added to Paramount+ Tving Slate. ⟪Veriety⟫. URL: https://variety.com/2023/tv/news/paramount-tving-korea-series-a-bloody-lucky-day-queen-woo-1235589364

참고문헌

- 강소현 (2025. 2. 12). 매출 회복한 CJ ENM, 티빙 중심 글로벌 진출 박차.⟪디지털데일리⟫.URL: https://ddaily.co.kr/page/view/2025021214585102697

- 김형수 (2025. 3. 29). CJ ENM, ‘조정의 유세풍’ 日 유넥스트서 공개…K-콘텐츠 저력 입증. ⟪더 그루⟫. URL: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85140

- 나선혜 (2025. 2. 12). 티빙, 日·美·동남아로 진출…해외 구독자 800만 명 달성 목표. ⟪아주경제⟫.URL: https://www.ajunews.com/view/20250212160646391

- 박종진 (2022. 12. 26). 티빙, 오리지널 콘텐츠 앞세워 '글로벌 전략' 새판 짠다.⟪전자신문⟫. URL: https://www.etnews.com/20221226000169

- 최인철 (2024. 5. 21). [글로벌 플랫폼]SLL, 일본 미디어 업체와 잇달아 제휴. ⟪서울STV뉴스⟫. URL: https://www.stvnews.kr/news/articleView.html?idxno=11328

- 한국콘텐츠진흥원 (2025a). 「2024 방송영상산업백서」, 26쪽.

- 한국콘텐츠진흥원 (2025b). “2024년도 글로벌 및 국내 OTT 서비스 사업자 결산 분석”, <방송영상‧OTT트렌드>. 2025, Vol.1.

- Patrick Frater (2023. 4. 19). Korean Series ‘A Bloody Lucky Day’ and ‘Queen Woo’ Added to Paramount+ Tving Slate. ⟪Veriety⟫. URL: https://variety.com/2023/tv/news/paramount-tving-korea-series-a-bloody-lucky-day-queen-woo-1235589364

중국 OTT 플랫폼의 해외 확산과 K-콘텐츠 대응 전략

오창학 광운대학교 미디어커뮤니케이션학부 조교수

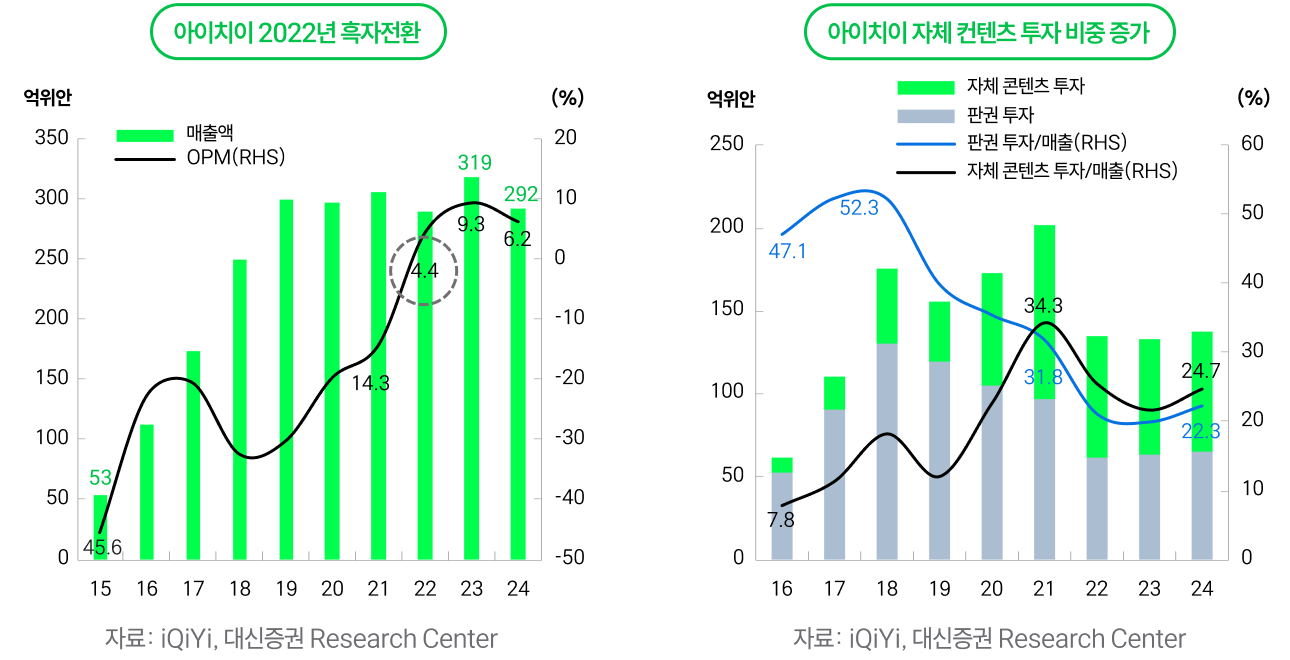

중국의 OTT 플랫폼 서비스는 내수 시장의 한계를 극복하기 위해 숏폼 중심의 콘텐츠 혁신, AI 기술을 기반으로 하는 현지화 전략을 바탕으로 동남아시장을 중심으로 ‘양적 확장’에는 빠르게 성공했지만, ‘질적 내재화’에는 여전히 한계를 드러내고 있다. 특히 콘텐츠 다양성, 로컬 문화 수용도, 글로벌 브랜드로서 신뢰성을 갖추는 것이 앞으로 해결해야 할 대표적인 과제라 할 수 있다. 그럼에도 이 같은 중국 OTT 플랫폼의 해외 진출은 장단기적으로 한국의 콘텐츠 산업에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 예상된다. 중국의 스트리밍 서비스는 유통 경로의 다변화와 글로벌 협업의 새로운 기회를 제공할 수도 있지만 반대로 플랫폼 종속과 IP 주도권 상실, 기술 경쟁력 격차라는 위협도 함께 불러올 수 있다. 따라서 한국 콘텐츠 산업은 독립성과 자율성 그리고 기존에 확보한 글로벌 경쟁력을 유지하기 위해 AI 기술 내재화, 현지 공동 제작, 플랫폼 전략 다변화를 통해 K-콘텐츠 생태계의 새로운 변화를 모색해야 할 시점에 와있다.

1. 중국 스트리밍 서비스의 해외 진출 과정

2018년 전후로 중국 4대 스트리밍 서비스인 아이치이(iQIYI), 유쿠(YOUKU), 텐센트비디오(Tencent Video), 망고TV(MangoTV)가 해외 버전 클라이언트를 출시하면서 해외시장에 진출하기 시작했다. 초기에는 중국 드라마를 중심으로 1,600편에 달하는 콘텐츠를 서비스했으며, 자체 제작 드라마 및 독점 판권을 확보한 해외 콘텐츠도 포함됐다. 이후 2020년 전후로 공동 멤버십 시스템(징둥PLUS+iQIYI, 쑤닝SUPER+Tencent Video 등)과 크로스 플랫폼 협력(화웨이 비디오+YOUKU)을 통해 해외시장에서 이용자 확대를 촉진했다.

2024년부터는 드라마가 아닌 현지에서 제작한 예능프로그램이 동남아 시장에서 주목을 받기 시작했다. 텐센트비디오의, 유쿠의 , 아이치이의 등이 대표작이다. 이 프로그램들은 모두 아이돌 데뷔를 위한 서바이벌 오디션 프로그램으로, 중국 본토가 아닌 아시아 시장에 맞춰 제작한 콘텐츠이다. 다른 한편으로는 숏폼 드라마가 해외시장에서 약진하면서 수출 콘텐츠 분야의 대표적인 성장엔진으로 자리 잡게 됐다. 또한 중국 OTT 플랫폼은 중국 전통문화, 관광명소, 음식 문화 등을 결합한 융합콘텐츠를 개발하고 해외시장에 확산시키는 전략을 통해 콘텐츠 산업의 외연을 의도적으로 확장하고 중국 관광산업의 활성화에도 기여하고 있다.

이처럼 중국 OTT 플랫폼은 적극적인 해외 진출 전략을 통해 동남아 시장을 중심으로 드라마, 예능, 숏폼 콘텐츠 등 포맷을 다양화면서 플랫폼 인지도 상승과 함께 일정 수준의 시장 점유율을 확보하는 데 성공했다. OTT와 VOD 시장 조사 기관 ‘미디어 파트너스 아시아(Media Partners Asia)’가 발표한 자료에 따르면, 2024년 상반기 기준, 중국의 OTT 위티비(WeTV)는 동남아시아 프리미엄 VOD 시장에서 약 8%의 시청 점유율을 기록하며 넷플릭스 다음으로 경쟁력을 보여주고 있다(MPA, 2024). 2025년 5월, 아이치이는 두바이에서 ‘iQIYI 중동·북아프리카센터’ 출범식을 개최하면서, 중국어 및 다양한 글로벌 콘텐츠를 확산하기 위한 창구로 해당 센터를 운영하며 현지 사용자 서비스를 제공하고, 아랍어 영화 및 TV 콘텐츠를 중국에 소개하는 역할을 할 것이라고 발표했다(中国新闻网, 2025, 5, 15). 이는 아이치이가 향후 아랍에미리트와 사우디아라비아를 시작으로 아랍어권 전체로 서비스를 점차 확대할 계획임을 시사한다. 이처럼 중국의 OTT 플랫폼은 동남아 시장에 이어 중동 그리고 아프리카로 시장을 확장해가며 포맷 개발과 현지화 전략의 고도화를 통해 '중국형 글로벌 플랫폼' 브랜드로 자리 잡아가는 중이다. 특히 숏폼 콘텐츠 분야에서 플랫폼 자체의 수익화와 콘텐츠 이용률을 높여 동남아 시장에서 이미 틱톡(TikTok)과 유사한 영향력을 넓혀가고 있다.

2024년부터는 드라마가 아닌 현지에서 제작한 예능프로그램이 동남아 시장에서 주목을 받기 시작했다. 텐센트비디오의

이처럼 중국 OTT 플랫폼은 적극적인 해외 진출 전략을 통해 동남아 시장을 중심으로 드라마, 예능, 숏폼 콘텐츠 등 포맷을 다양화면서 플랫폼 인지도 상승과 함께 일정 수준의 시장 점유율을 확보하는 데 성공했다. OTT와 VOD 시장 조사 기관 ‘미디어 파트너스 아시아(Media Partners Asia)’가 발표한 자료에 따르면, 2024년 상반기 기준, 중국의 OTT 위티비(WeTV)는 동남아시아 프리미엄 VOD 시장에서 약 8%의 시청 점유율을 기록하며 넷플릭스 다음으로 경쟁력을 보여주고 있다(MPA, 2024). 2025년 5월, 아이치이는 두바이에서 ‘iQIYI 중동·북아프리카센터’ 출범식을 개최하면서, 중국어 및 다양한 글로벌 콘텐츠를 확산하기 위한 창구로 해당 센터를 운영하며 현지 사용자 서비스를 제공하고, 아랍어 영화 및 TV 콘텐츠를 중국에 소개하는 역할을 할 것이라고 발표했다(中国新闻网, 2025, 5, 15). 이는 아이치이가 향후 아랍에미리트와 사우디아라비아를 시작으로 아랍어권 전체로 서비스를 점차 확대할 계획임을 시사한다. 이처럼 중국의 OTT 플랫폼은 동남아 시장에 이어 중동 그리고 아프리카로 시장을 확장해가며 포맷 개발과 현지화 전략의 고도화를 통해 '중국형 글로벌 플랫폼' 브랜드로 자리 잡아가는 중이다. 특히 숏폼 콘텐츠 분야에서 플랫폼 자체의 수익화와 콘텐츠 이용률을 높여 동남아 시장에서 이미 틱톡(TikTok)과 유사한 영향력을 넓혀가고 있다.

아이치이의 ‘중동·북아프리카센터’ 출범식 현장 (출처: 중국뉴스테트워크)

2. 중국 OTT 플랫폼의 해외 진출 전략

1) AI 기반 기술 고도화

중국의 OTT 플랫폼은 AI 자막 번역·더빙·추천 알고리즘을 강화하는 것으로 글로벌 사용자들의 접근성과 콘텐츠 소비의 편의성을 높이고 있다. 특히 AI 기술을 활용한 콘텐츠 자막 번역은 제작비용을 대폭 절감하고 있다. AI 모델을 활용한 숏폼 드라마 한 편당 단일 언어 자막 번역 비용은 약 200~300위안(약 3만 8,000원 ~ 5만 8,000원)이고, 10개 언어 번역 비용도 약 2,000~3,000위안(약 38만 ~ 58만 원)에 불과하다. 숏폼 드라마는 AI를 활용한 다국어 번역 기술을 바탕으로 빠른 속도로 전 세계 시장에 확산되며 이윤을 창출하고 있다. 이외도 아이치이와 텐센트비디오는 AI 자동 편집 및 릴스형 영상 재구성 기술 강화를 통해 숏폼 콘텐츠의 전반적인 경쟁력을 높이는 전략을 펼치고 있다.

2) 숏폼 콘텐츠에 대한 집중 투자

중국 OTT 서비스의 글로벌 진출 과정에서 숏폼 드라마의 영향력은 점차 확대되고 있다. 각 플랫폼은 기존의 ‘장편 드라마 중심 모델’에서 회당 1~5분 길이의 숏폼 드라마 제작을 대폭 확대하는 방향으로 사업의 중심을 이전하고 있다. 그 이유는 숏폼 드라마가 투자수익을 빠르게 회수하는 동시에 이용자들의 플랫폼 체류시간을 늘릴 수 있을 뿐만 아니라 광고 삽입의 용이성 면에서도 유리하기 때문이다. 또한 청년세대의 콘텐츠 소비에서 숏폼이 주류로 자리 잡아가고 있기 때문에 이 같은 투자는 시장의 변화에 적극적으로 대응한 결과이다.

3) 글로벌 합작과 파트너십 강화

위티비의 경우, 인도네시아와 태국 등에서 현지 스튜디오와 협업하는 방식으로 콘텐츠를 공동으로 제작하고 있다. 예를 들어 인도네시아 현지 IP로 제작된 드라마 시리즈 <연이 끊어진 연(断了线的风筝)>은 방영 후 인도네시아의 일일 활성 이용자 수(DAU, Daily Active Users)를 300% 증가시킨 동시에, 인도네시아 앱스토어 다운로드 수 1위를 차지하는 데 기여했으며, 100만 명에 가까운 신규 유료 사용자를 확보하는 데 성공했다. 위티비 인도네시아 지사는 이미 40명 이상의 현지 직원을 고용하고 있고, 그 중 상당수가 시나리오 작가이다. 이들은 주로 현지 시나리오를 엄격하게 심사하는 등 게이트키핑을 통해 선정하여 최종 콘텐츠로 제작, 방송하고 있다. 또 다른 사례로, 텐센트비디오는 동남아 통신사 및 플랫폼과 결제 시스템 연동 및 번들형 구독 등을 통해 해외시장 진입장벽을 낮추고 있다.

중국의 OTT 플랫폼은 AI 자막 번역·더빙·추천 알고리즘을 강화하는 것으로 글로벌 사용자들의 접근성과 콘텐츠 소비의 편의성을 높이고 있다. 특히 AI 기술을 활용한 콘텐츠 자막 번역은 제작비용을 대폭 절감하고 있다. AI 모델을 활용한 숏폼 드라마 한 편당 단일 언어 자막 번역 비용은 약 200~300위안(약 3만 8,000원 ~ 5만 8,000원)이고, 10개 언어 번역 비용도 약 2,000~3,000위안(약 38만 ~ 58만 원)에 불과하다. 숏폼 드라마는 AI를 활용한 다국어 번역 기술을 바탕으로 빠른 속도로 전 세계 시장에 확산되며 이윤을 창출하고 있다. 이외도 아이치이와 텐센트비디오는 AI 자동 편집 및 릴스형 영상 재구성 기술 강화를 통해 숏폼 콘텐츠의 전반적인 경쟁력을 높이는 전략을 펼치고 있다.

2) 숏폼 콘텐츠에 대한 집중 투자

중국 OTT 서비스의 글로벌 진출 과정에서 숏폼 드라마의 영향력은 점차 확대되고 있다. 각 플랫폼은 기존의 ‘장편 드라마 중심 모델’에서 회당 1~5분 길이의 숏폼 드라마 제작을 대폭 확대하는 방향으로 사업의 중심을 이전하고 있다. 그 이유는 숏폼 드라마가 투자수익을 빠르게 회수하는 동시에 이용자들의 플랫폼 체류시간을 늘릴 수 있을 뿐만 아니라 광고 삽입의 용이성 면에서도 유리하기 때문이다. 또한 청년세대의 콘텐츠 소비에서 숏폼이 주류로 자리 잡아가고 있기 때문에 이 같은 투자는 시장의 변화에 적극적으로 대응한 결과이다.

3) 글로벌 합작과 파트너십 강화

위티비의 경우, 인도네시아와 태국 등에서 현지 스튜디오와 협업하는 방식으로 콘텐츠를 공동으로 제작하고 있다. 예를 들어 인도네시아 현지 IP로 제작된 드라마 시리즈 <연이 끊어진 연(断了线的风筝)>은 방영 후 인도네시아의 일일 활성 이용자 수(DAU, Daily Active Users)를 300% 증가시킨 동시에, 인도네시아 앱스토어 다운로드 수 1위를 차지하는 데 기여했으며, 100만 명에 가까운 신규 유료 사용자를 확보하는 데 성공했다. 위티비 인도네시아 지사는 이미 40명 이상의 현지 직원을 고용하고 있고, 그 중 상당수가 시나리오 작가이다. 이들은 주로 현지 시나리오를 엄격하게 심사하는 등 게이트키핑을 통해 선정하여 최종 콘텐츠로 제작, 방송하고 있다. 또 다른 사례로, 텐센트비디오는 동남아 통신사 및 플랫폼과 결제 시스템 연동 및 번들형 구독 등을 통해 해외시장 진입장벽을 낮추고 있다.

위티비 인도네시아 오리지널 드라마 <연이 끊어진 연>(2001) 포스터 (출처: 위티비)

4) 다각적 수익 모델 개발

콘텐츠 기반 커머스, 라이브커머스, 리워드 광고 등 콘텐츠에 연계된 전자상거래의 기능을 최대로 확대하고 있는 점도 주목할 만하다. 특히 망고TV, 텐센트비디오는 자사 플랫폼에 인플루언서를 활용한 라이브 방송을 접목했고, 이를 통해 중국 내 전자상거래 시장 구조와 유사한 사용자 경험을 글로벌 시장에도 추진 중이다. 또한 광고를 시청하면 포인트를 지급하거나, 리뷰 작성, 공유, 콘텐츠 시청 완료 후 리워드를 제공하는 참여형 광고 수익 모델도 함께 도입하고 있다. 이러한 다각화 수익 모델의 개발은 결과적으로 틱톡, 콰이쇼우(Kuaishou)와 같은 기존의 ‘숏폼+커머스’ 융합플랫폼과의 경계를 허물고 있다.

콘텐츠 기반 커머스, 라이브커머스, 리워드 광고 등 콘텐츠에 연계된 전자상거래의 기능을 최대로 확대하고 있는 점도 주목할 만하다. 특히 망고TV, 텐센트비디오는 자사 플랫폼에 인플루언서를 활용한 라이브 방송을 접목했고, 이를 통해 중국 내 전자상거래 시장 구조와 유사한 사용자 경험을 글로벌 시장에도 추진 중이다. 또한 광고를 시청하면 포인트를 지급하거나, 리뷰 작성, 공유, 콘텐츠 시청 완료 후 리워드를 제공하는 참여형 광고 수익 모델도 함께 도입하고 있다. 이러한 다각화 수익 모델의 개발은 결과적으로 틱톡, 콰이쇼우(Kuaishou)와 같은 기존의 ‘숏폼+커머스’ 융합플랫폼과의 경계를 허물고 있다.

3. 중국 OTT 플랫폼의 해외 진출 한계와 도전

1) 브랜드 충성도 부족

여전히 넷플릭스, 디즈니+ 등 기존 미국 중심의 글로벌 스트리밍 서비스가 글로벌 시장을 선점하고 있는 가운데 중국의 플랫폼은 아직 브랜드 파워가 부족한 편이다. 또한 자체적으로 제작한 오리지널 콘텐츠의 경쟁력과 사회적 영향력 등에 있어서도 제한적이다. 유료 이용자 비중도 아직 낮은 편이고, DAU 대비 수익률도 아직은 낮은 편으로 앞으로 시장 확대를 위해서는 개선이 필요할 것으로 보인다.

2) 콘텐츠 동질화와 포맷 피로감

중국의 서비스는 시장리스크를 줄이기 위해 이미 시장에서 성공한 프로그램 포맷을 모방하는 경향이 강하다. 결과적으로 유사한 포맷의 콘텐츠들이 양산되면서 해외 이용자 사이에서도 콘텐츠 동질화에 따른 피로감이 증가하고 있다는 불만이 지배적이다. 대표적으로 중국 판타지 로맨스 장르가 OTT 시장에서 성공하면서 플랫폼마다 비슷한 콘텐츠를 대량 제작했던 시기를 꼽을 수 있다(张赫, 2023, 1, 5). 비슷한 시대 배경, CG 스타일, 남녀 주인공들의 초월적 사랑구도까지 끊임없이 반복되면서 국내 시청자들은 ‘겉만 바뀌고 내용은 그대로다’, 해외 시청자들은 ‘스토리 전개가 너무 진부하다’라며 혹평했다. 한때 인기 절정에 올랐던 흥행 장르였지만 시청자들의 피로감은 곧바로 수요 하락세로 전환했다. 드라마뿐만 아니라 예능프로그램, 숏폼 콘텐츠에 이르기까지 콘텐츠 동질화와 포맷 피로감 이슈는 끊임없이 반복되고 있는 문제다. 중국 내 제작진들의 창의력 한계, 플랫폼 기업의 장기적으로 누적된 적자, 그리고 정부의 규제 강화가 서로 맞물리면서 플랫폼마다 효과적으로 차별화 전략을 구현하지 못하고 있는 것으로 보인다. 또한 중국 정부부터 플랫폼 사업자에 이르기까지 중국문화를 해외에 확산시키려는 의지가 강해 콘텐츠마다 이념적 성향이 뚜렷하다. 따라서 글로벌 이용자들은 ‘중국형 콘텐츠’에 대해 일정한 거리감을 유지하려 한다. 이는 콘텐츠뿐만 아니라 플랫폼의 글로벌 확장성을 제약하는 요인으로 작용하고 있다.

3) 규제 리스크와 검열 통제

콘텐츠에 대한 심의와 중국 내 콘텐츠 정책은 해외 유통에도 영향을 미치고 있다. 민족, 역사, 종교, 정치 지도자, 외교 문제 등 중국 당국이 민감하다고 판단되는 소재는 해외에서도 사전 차단될 수 있고, 성적 다양성에 대한 제한, 폭력·미신·초자연적 소재에 대한 제한, 알고리즘에 대한 정부의 개입 등은 결과적으로 글로벌 콘텐츠의 표현의 자유, 창작의 자율성, 문화다양성을 제약하는 구조적 위협과 현실적인 한계로 작용할 위험을 내포한다.

여전히 넷플릭스, 디즈니+ 등 기존 미국 중심의 글로벌 스트리밍 서비스가 글로벌 시장을 선점하고 있는 가운데 중국의 플랫폼은 아직 브랜드 파워가 부족한 편이다. 또한 자체적으로 제작한 오리지널 콘텐츠의 경쟁력과 사회적 영향력 등에 있어서도 제한적이다. 유료 이용자 비중도 아직 낮은 편이고, DAU 대비 수익률도 아직은 낮은 편으로 앞으로 시장 확대를 위해서는 개선이 필요할 것으로 보인다.

2) 콘텐츠 동질화와 포맷 피로감

중국의 서비스는 시장리스크를 줄이기 위해 이미 시장에서 성공한 프로그램 포맷을 모방하는 경향이 강하다. 결과적으로 유사한 포맷의 콘텐츠들이 양산되면서 해외 이용자 사이에서도 콘텐츠 동질화에 따른 피로감이 증가하고 있다는 불만이 지배적이다. 대표적으로 중국 판타지 로맨스 장르가 OTT 시장에서 성공하면서 플랫폼마다 비슷한 콘텐츠를 대량 제작했던 시기를 꼽을 수 있다(张赫, 2023, 1, 5). 비슷한 시대 배경, CG 스타일, 남녀 주인공들의 초월적 사랑구도까지 끊임없이 반복되면서 국내 시청자들은 ‘겉만 바뀌고 내용은 그대로다’, 해외 시청자들은 ‘스토리 전개가 너무 진부하다’라며 혹평했다. 한때 인기 절정에 올랐던 흥행 장르였지만 시청자들의 피로감은 곧바로 수요 하락세로 전환했다. 드라마뿐만 아니라 예능프로그램, 숏폼 콘텐츠에 이르기까지 콘텐츠 동질화와 포맷 피로감 이슈는 끊임없이 반복되고 있는 문제다. 중국 내 제작진들의 창의력 한계, 플랫폼 기업의 장기적으로 누적된 적자, 그리고 정부의 규제 강화가 서로 맞물리면서 플랫폼마다 효과적으로 차별화 전략을 구현하지 못하고 있는 것으로 보인다. 또한 중국 정부부터 플랫폼 사업자에 이르기까지 중국문화를 해외에 확산시키려는 의지가 강해 콘텐츠마다 이념적 성향이 뚜렷하다. 따라서 글로벌 이용자들은 ‘중국형 콘텐츠’에 대해 일정한 거리감을 유지하려 한다. 이는 콘텐츠뿐만 아니라 플랫폼의 글로벌 확장성을 제약하는 요인으로 작용하고 있다.

3) 규제 리스크와 검열 통제

콘텐츠에 대한 심의와 중국 내 콘텐츠 정책은 해외 유통에도 영향을 미치고 있다. 민족, 역사, 종교, 정치 지도자, 외교 문제 등 중국 당국이 민감하다고 판단되는 소재는 해외에서도 사전 차단될 수 있고, 성적 다양성에 대한 제한, 폭력·미신·초자연적 소재에 대한 제한, 알고리즘에 대한 정부의 개입 등은 결과적으로 글로벌 콘텐츠의 표현의 자유, 창작의 자율성, 문화다양성을 제약하는 구조적 위협과 현실적인 한계로 작용할 위험을 내포한다.

4. K-콘텐츠의 새로운 글로벌 확장 통로로서의 가능성

1) 유통 플랫폼의 다변화 기회

앞서 살펴본 한계에도 불구하고 중국의 OTT 플랫폼은 K-콘텐츠의 글로벌 유통 채널 다각화 전략을 가능하게 할 수 있다는 점에서 주목할 필요가 있다. 중국 OTT 플랫폼이 동남아 시장에서 성공한 사례로는 2022년 중국 사극 <창란결(苍兰诀)>이 대표적이다. 아이치이는 이 작품의 글로벌 버전을 통해 동남아 시장에서 큰 인기를 얻었다. <창란결>은 같은 해 베트남에서 연간 시청 수 1,000만 명을 돌파하면서 가장 인기 있는 중국어 드라마가 됐고, 이후 넷플릭스에서도 인기 드라마로 순위에 올랐다. <경경일상(卿卿日常)> 역시 동남아 시장에서 크게 성공한 아이치이의 대표작 가운데 하나이다(China Pavilion, 2023).

이 같은 사례에 비춰볼 때, K-콘텐츠 역시 기존의 넷플릭스 중심의 유통 구조에서 벗어나, 중국 OTT 플랫폼(위티비, 망고티비, 아이치이 등)을 통해 보다 다양한 유통 경로를 확보할 수 있을 것으로 보인다. 이는 궁극적으로 K-콘텐츠의 시장가치를 인상할 수 있는 좋은 기회이기도 하다. 특히 동남아, 중동, 아프리카 등 지역에서 중국의 OTT 플랫폼은 미국의 서비스보다 시장 적응력과 콘텐츠 수요에 민감하게 반응하므로 한국 콘텐츠 제작자들과 협업할 수 있는 여지가 상대적으로 클 것이다. 그동안 중국 OTT는 자국 콘텐츠 수출에 집중했지만 향후 동남아를 중심으로 글로벌 시장에서 넷플릭스와 본격적인 플랫폼 경쟁을 벌이기 위해서는 품질 면에서 우세를 점해야 하기 때문에 한국 콘텐츠 산업에 대한 투자를 지속할 수밖에 없을 것이다. 또한 중국 국내 시장을 다시 개방한다면 서비스 시장 규모가 확대되기 때문에 개방의 범위에 따라서 한국 콘텐츠 산업에 대한 투자를 지속적으로 확대될 것으로 보인다. 하지만 과거와 달리 무질서한 양적 확대보다는 투자금에 대한 질적 관리가 보다 강화될 수 있다. 따라서 한국 콘텐츠 제작사에게 유효한 전략은 중국 혹은 글로벌 OTT 플랫폼과의 협상에 따른 자국 IP 보호와 채널 다양화 방안이 될 수 있다.

앞서 살펴본 한계에도 불구하고 중국의 OTT 플랫폼은 K-콘텐츠의 글로벌 유통 채널 다각화 전략을 가능하게 할 수 있다는 점에서 주목할 필요가 있다. 중국 OTT 플랫폼이 동남아 시장에서 성공한 사례로는 2022년 중국 사극 <창란결(苍兰诀)>이 대표적이다. 아이치이는 이 작품의 글로벌 버전을 통해 동남아 시장에서 큰 인기를 얻었다. <창란결>은 같은 해 베트남에서 연간 시청 수 1,000만 명을 돌파하면서 가장 인기 있는 중국어 드라마가 됐고, 이후 넷플릭스에서도 인기 드라마로 순위에 올랐다. <경경일상(卿卿日常)> 역시 동남아 시장에서 크게 성공한 아이치이의 대표작 가운데 하나이다(China Pavilion, 2023).

이 같은 사례에 비춰볼 때, K-콘텐츠 역시 기존의 넷플릭스 중심의 유통 구조에서 벗어나, 중국 OTT 플랫폼(위티비, 망고티비, 아이치이 등)을 통해 보다 다양한 유통 경로를 확보할 수 있을 것으로 보인다. 이는 궁극적으로 K-콘텐츠의 시장가치를 인상할 수 있는 좋은 기회이기도 하다. 특히 동남아, 중동, 아프리카 등 지역에서 중국의 OTT 플랫폼은 미국의 서비스보다 시장 적응력과 콘텐츠 수요에 민감하게 반응하므로 한국 콘텐츠 제작자들과 협업할 수 있는 여지가 상대적으로 클 것이다. 그동안 중국 OTT는 자국 콘텐츠 수출에 집중했지만 향후 동남아를 중심으로 글로벌 시장에서 넷플릭스와 본격적인 플랫폼 경쟁을 벌이기 위해서는 품질 면에서 우세를 점해야 하기 때문에 한국 콘텐츠 산업에 대한 투자를 지속할 수밖에 없을 것이다. 또한 중국 국내 시장을 다시 개방한다면 서비스 시장 규모가 확대되기 때문에 개방의 범위에 따라서 한국 콘텐츠 산업에 대한 투자를 지속적으로 확대될 것으로 보인다. 하지만 과거와 달리 무질서한 양적 확대보다는 투자금에 대한 질적 관리가 보다 강화될 수 있다. 따라서 한국 콘텐츠 제작사에게 유효한 전략은 중국 혹은 글로벌 OTT 플랫폼과의 협상에 따른 자국 IP 보호와 채널 다양화 방안이 될 수 있다.

동남아 시장에서 흥행에 성공한 중국 드라마 <창란결> (출처: 아이치이)

2) 숏폼 콘텐츠 협력 및 재편 기회

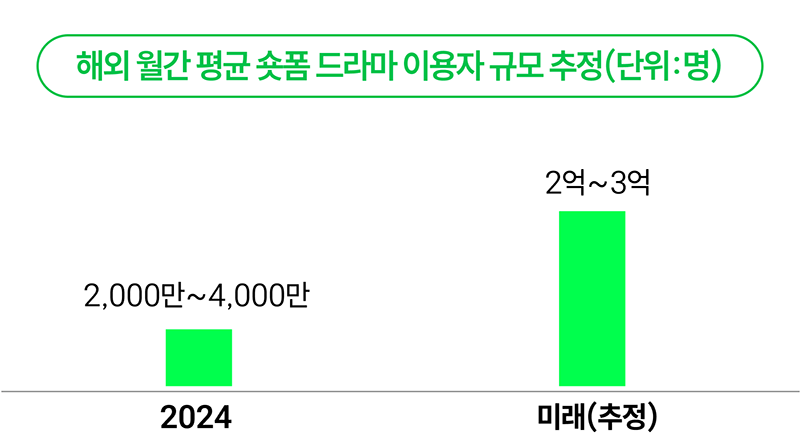

2024년 초까지, 아이치이의 설립자 궁위(龚宇)는 숏폼 콘텐츠가 기존의 전통적인 콘텐츠와 비교해 미학, 제작 인력, 비즈니스 생태계 등 모든 면에서 매우 다르다는 이유로 숏폼 콘텐츠 산업에 관여하지 않겠다고 밝혔다. 그러나 이같은 발언이 무색하게도 2024년 9월, 아이치이는 본격적으로 숏폼 콘텐츠 제작과 서비스 개시를 발표했고, 이로써 중국의 4대 OTT 플랫폼 모두가 숏폼 콘텐츠 산업에 뛰어들게 됐다. 아이치이의 변화는 제작비용 회수가 빠르고 콘텐츠 산업 트렌드가 숏폼으로 이동하는 현실을 외면하기 어려웠기 때문인 것으로 보인다. 틱톡이 발표한 「2024 숏폼 드라마 해외 마케팅 백서(2024短剧出海营销白皮书)」에 따르면, 숏폼 드라마가 해외 시장에서 폭발적으로 성장하면서 다운로드 수와 이용자 규모가 크게 증가했고 향후 숏폼 드라마의 해외 이용자가 2~3억 명에 달할 것으로 전망했다(TikTok, 2024). 이러한 상황에서 중국의 각 플랫폼은 숏폼 드라마 개발, AI 기술의 적극적인 활용 및 현지화 전략을 기반으로 새로운 콘텐츠 포맷 개발에 많은 관심을 보이고 있다.

한국의 콘텐츠 제작자 입장에서도 중국 플랫폼의 기술력 및 자본력과 결합하여 효과적으로 해외시장을 분석하고 그에 따른 새로운 콘텐츠 포맷을 개발할 기회를 가질 수 있을 것이다. 특히 청년세대를 타깃으로 하는 숏폼 콘텐츠의 공동 개발에 기회가 많을 것으로 보인다.

2024년 초까지, 아이치이의 설립자 궁위(龚宇)는 숏폼 콘텐츠가 기존의 전통적인 콘텐츠와 비교해 미학, 제작 인력, 비즈니스 생태계 등 모든 면에서 매우 다르다는 이유로 숏폼 콘텐츠 산업에 관여하지 않겠다고 밝혔다. 그러나 이같은 발언이 무색하게도 2024년 9월, 아이치이는 본격적으로 숏폼 콘텐츠 제작과 서비스 개시를 발표했고, 이로써 중국의 4대 OTT 플랫폼 모두가 숏폼 콘텐츠 산업에 뛰어들게 됐다. 아이치이의 변화는 제작비용 회수가 빠르고 콘텐츠 산업 트렌드가 숏폼으로 이동하는 현실을 외면하기 어려웠기 때문인 것으로 보인다. 틱톡이 발표한 「2024 숏폼 드라마 해외 마케팅 백서(2024短剧出海营销白皮书)」에 따르면, 숏폼 드라마가 해외 시장에서 폭발적으로 성장하면서 다운로드 수와 이용자 규모가 크게 증가했고 향후 숏폼 드라마의 해외 이용자가 2~3억 명에 달할 것으로 전망했다(TikTok, 2024). 이러한 상황에서 중국의 각 플랫폼은 숏폼 드라마 개발, AI 기술의 적극적인 활용 및 현지화 전략을 기반으로 새로운 콘텐츠 포맷 개발에 많은 관심을 보이고 있다.

한국의 콘텐츠 제작자 입장에서도 중국 플랫폼의 기술력 및 자본력과 결합하여 효과적으로 해외시장을 분석하고 그에 따른 새로운 콘텐츠 포맷을 개발할 기회를 가질 수 있을 것이다. 특히 청년세대를 타깃으로 하는 숏폼 콘텐츠의 공동 개발에 기회가 많을 것으로 보인다.

해외 숏폼 드라마 이용자 규모 추정 (출처: TikTok for Business 산업 보고서)

3) 한한령 해제 가능성에 따른 직접 진출 기회

2025년 글로벌 미디어 환경의 변화와 한‧중 관계의 재설정 분위기 속에서 K-콘텐츠와 중국 내 스트리밍 서비스의 협력이 재개된다면, K-콘텐츠가 중국 본토 시장에 재진입할 수 있는 중요한 통로를 확보할 수 있다. 이는 K-콘텐츠가 다시 거대한 중국 시장에 진출한다는 점에서 일정한 의미가 있다. 그러나 현재 중국 콘텐츠도 경쟁력을 확보하고 있고 중국 시청자들의 문화 소비 행태도 과거에 비해 많이 변화했기 때문에 K-콘텐츠가 과거와 같이 중국 시장에서 큰 성과를 거두기는 쉽지 않을 것이다. 한국 콘텐츠를 포함하여 글로벌 콘텐츠를 소비하는 중국 시청자들은 대부분 도시 중산층 이상의 계층에 속한다. 지난 10년간 중국 경제의 지속적인 성장과 함께 도시 중산층의 소비력과 라이프스타일은 이미 한국과 비견 가능한 수준에 도달했다. 도시 중산층을 배경으로 하는 중국 가족드라마나 트렌디드라마를 살펴보면, 물질적인 면에서 격차를 확인하기 어렵다. 따라서 중국 콘텐츠 시장에서 한국, 미국, 일본 등 해외 콘텐츠로 인정받는 시기는 이미 지나갔다. 최근 중국 소비문화에서 흐르는 ‘궈차오(国潮)’를 단순히 애국주의 현상으로만 쉽게 치부해서는 안 되는 이유다. 그럼에도 한국 콘텐츠가 여전히 탄탄한 스토리텔링과 섬세한 감정 연기 및 연출에서 경쟁력을 확보하고 때문에, 콘텐츠 품질관리를 지속적으로 강화한다면 다시 중국 시장에 진출했을 때 성공 가능성은 여전히 높다고 볼 수 있다. 품질 좋은 콘텐츠는 어디서든 인정받기 마련이다.

2025년 글로벌 미디어 환경의 변화와 한‧중 관계의 재설정 분위기 속에서 K-콘텐츠와 중국 내 스트리밍 서비스의 협력이 재개된다면, K-콘텐츠가 중국 본토 시장에 재진입할 수 있는 중요한 통로를 확보할 수 있다. 이는 K-콘텐츠가 다시 거대한 중국 시장에 진출한다는 점에서 일정한 의미가 있다. 그러나 현재 중국 콘텐츠도 경쟁력을 확보하고 있고 중국 시청자들의 문화 소비 행태도 과거에 비해 많이 변화했기 때문에 K-콘텐츠가 과거와 같이 중국 시장에서 큰 성과를 거두기는 쉽지 않을 것이다. 한국 콘텐츠를 포함하여 글로벌 콘텐츠를 소비하는 중국 시청자들은 대부분 도시 중산층 이상의 계층에 속한다. 지난 10년간 중국 경제의 지속적인 성장과 함께 도시 중산층의 소비력과 라이프스타일은 이미 한국과 비견 가능한 수준에 도달했다. 도시 중산층을 배경으로 하는 중국 가족드라마나 트렌디드라마를 살펴보면, 물질적인 면에서 격차를 확인하기 어렵다. 따라서 중국 콘텐츠 시장에서 한국, 미국, 일본 등 해외 콘텐츠로 인정받는 시기는 이미 지나갔다. 최근 중국 소비문화에서 흐르는 ‘궈차오(国潮)’를 단순히 애국주의 현상으로만 쉽게 치부해서는 안 되는 이유다. 그럼에도 한국 콘텐츠가 여전히 탄탄한 스토리텔링과 섬세한 감정 연기 및 연출에서 경쟁력을 확보하고 때문에, 콘텐츠 품질관리를 지속적으로 강화한다면 다시 중국 시장에 진출했을 때 성공 가능성은 여전히 높다고 볼 수 있다. 품질 좋은 콘텐츠는 어디서든 인정받기 마련이다.

5. 종속과 경쟁 심화의 이중 압력

1) 플랫폼 종속 리스크

중국의 OTT 플랫폼은 단순한 유통자를 넘어 글로벌 시장에서 IP를 확보하고 이를 기반으로 콘텐츠를 제작·유통해 궁극적으로는 플랫폼 중심 생태계를 구축하는 것을 장기적인 목표로 삼고 있다. 때문에 한국 시장에서 기존의 넷플릭스와 협업 과정에서 발생한 IP 통제력 상실 및 수익 배분에서 차별당하는 우려가 중국 플랫폼과의 협업에서도 그대로 반복될 수 있다. 따라서 미국, 중국뿐만 아니라 글로벌 경쟁력을 갖춘 다양한 플랫폼들과의 협업을 확대하는 것으로 유통 창구의 다각화를 꾀하고 이를 바탕으로 K-콘텐츠의 가격 협상력을 높일 필요가 있다.

2) 콘텐츠 주도권 상실

숏폼이 콘텐츠 산업의 새로운 성장엔진으로 부상하면서 중국은 AI 기반 콘텐츠 제작 기술, 클립 자동화 기술로서 시장을 선도하려 한다. 즉 중국의 플랫폼은 AI와 숏폼 드라마를 통해 기존 글로벌 OTT를 우회적으로 추월하려는 계획이다. 따라서 K-콘텐츠 산업이 경쟁력을 확보한 고품질 서사 중심의 전통적인 콘텐츠에만 안주한다면, 미래의 시장에 효과적으로 적응하지 못해 심각한 위기에 놓일 수 있다. K-콘텐츠의 경쟁력을 지속하려면 미국 시장만 바라볼 것이 아니라 신흥 중국 시장의 기술혁신과 숏폼 콘텐츠 개발 및 비즈니스 모델의 진화에 대응할 필요가 있다. 시장에 대한 정밀한 모니터링을 바탕으로 K-콘텐츠의 혁신에 반영해야 할 것이다. 무엇보다 한국 숏폼 콘텐츠 경쟁력 확보와 AI 기술 혁신이 가장 시급한 문제이다.

3) 중국 자본의 역진출과 한국 인재의 역류

향후 한한령이 해제되고 한중 콘텐츠 교류가 다시 활발해진다면, 중국의 OTT가 거대 자본과 플랫폼을 앞세워 한국 콘텐츠 산업의 제작·유통에 깊이 침투할 가능성 역시 배제할 수 없다. 이는 한국 OTT 플랫폼의 경쟁력 약화와 산업의 종속성 심화로 연결될 수 있고 더 나아가 대만의 콘텐츠 시장과 같은 산업 공동화(空洞化) 현상까지 가져올 수도 있다. 글로벌화 이후, 대만의 훌륭한 시나리오 작가, 감독, 배우들은 거대한 시장을 찾아 일부는 미국에 진출했고 대부분은 중국 본토에 진출하여 콘텐츠를 생산하는 과정에서 대만 콘텐츠 산업의 경쟁력은 자연스럽게 약화됐다. 특히 기존에 경쟁력을 갖췄던 방송콘텐츠 산업이 인재의 유실로 자연스럽게 공동화의 길을 걷게 됐다. 한국은 대만과 달리 시장 규모도 크고 중국과 상대적으로 높은 문화장벽이 있어서 심각하게 우려할 필요는 없지만 AI 번역기가 발달하면서 공동제작 과정 등을 통해 문화장벽은 보다 쉽게 허물어질 수 있다. 또한 중국 정부가 제작자의 출신국 모니터링을 약화한다면 제작 인재의 이동은 보다 자유로워질 것이다. 그렇다고 미국과 중국 등 글로벌 시장과 자본을 거부할 필요는 없다. 오히려 포스트 글로벌화 시대에 걸맞게 글로벌 자본 및 기술과 효과적으로 협업하면서도 자국 문화 콘텐츠 산업을 보호는 제도적 장치 개발이 필요하다. 관련 제도적 장치에서 주요 키워드는 글로벌 문화다양성 보호일 수 있다.

4) 양국 문화와 규제 충돌의 가능성

중국 당국의 검열과 정치적 기준이 콘텐츠의 유통에 직간접적으로 영향을 미치기 때문에 K-콘텐츠가 스토리텔링에 있어서 자율성과 다양성을 제한받을 수 있다. 따라서 글로벌 시장 진출 통로는 확장되지만 표현의 자유와 문화적 독립성이 훼손될 우려가 있다. 반대로 진영 갈등이 격화되고 있는 한국 사회에서 표현의 자유와 문화적 독립성까지 훼손하면서 중국 플랫폼을 통해 글로벌 시장에 진출하는 행위는 국내에서 큰 정치적 리스크에 직면할 수 있다. 모든 리스크는 협업하고 있는 양측이 공동으로 짊어지는 만큼 오히려 협상력을 발휘해 접근한다면 더 많은 이익을 확보할 수 있을 것이다.

한국 콘텐츠 산업은 중국의 OTT 플랫폼을 단순한 K-콘텐츠의 수출 기회로만 인식하는 것에서 한 걸음 나아가 보다 복합적인 접근 방식을 고민해야 한다. 거대 시장과 새로운 기술의 종속을 경계하면서도 효과적으로 협업하는 상호 실리적 전략을 병행할 수 있는 방법을 찾아야 할 것이다. 특히 플랫폼·자본·기술 주도권을 놓치면 모든 기회는 종속의 구조로 전환될 수 있음을 주지할 필요가 있다.

중국의 OTT 플랫폼은 단순한 유통자를 넘어 글로벌 시장에서 IP를 확보하고 이를 기반으로 콘텐츠를 제작·유통해 궁극적으로는 플랫폼 중심 생태계를 구축하는 것을 장기적인 목표로 삼고 있다. 때문에 한국 시장에서 기존의 넷플릭스와 협업 과정에서 발생한 IP 통제력 상실 및 수익 배분에서 차별당하는 우려가 중국 플랫폼과의 협업에서도 그대로 반복될 수 있다. 따라서 미국, 중국뿐만 아니라 글로벌 경쟁력을 갖춘 다양한 플랫폼들과의 협업을 확대하는 것으로 유통 창구의 다각화를 꾀하고 이를 바탕으로 K-콘텐츠의 가격 협상력을 높일 필요가 있다.

2) 콘텐츠 주도권 상실

숏폼이 콘텐츠 산업의 새로운 성장엔진으로 부상하면서 중국은 AI 기반 콘텐츠 제작 기술, 클립 자동화 기술로서 시장을 선도하려 한다. 즉 중국의 플랫폼은 AI와 숏폼 드라마를 통해 기존 글로벌 OTT를 우회적으로 추월하려는 계획이다. 따라서 K-콘텐츠 산업이 경쟁력을 확보한 고품질 서사 중심의 전통적인 콘텐츠에만 안주한다면, 미래의 시장에 효과적으로 적응하지 못해 심각한 위기에 놓일 수 있다. K-콘텐츠의 경쟁력을 지속하려면 미국 시장만 바라볼 것이 아니라 신흥 중국 시장의 기술혁신과 숏폼 콘텐츠 개발 및 비즈니스 모델의 진화에 대응할 필요가 있다. 시장에 대한 정밀한 모니터링을 바탕으로 K-콘텐츠의 혁신에 반영해야 할 것이다. 무엇보다 한국 숏폼 콘텐츠 경쟁력 확보와 AI 기술 혁신이 가장 시급한 문제이다.

3) 중국 자본의 역진출과 한국 인재의 역류

향후 한한령이 해제되고 한중 콘텐츠 교류가 다시 활발해진다면, 중국의 OTT가 거대 자본과 플랫폼을 앞세워 한국 콘텐츠 산업의 제작·유통에 깊이 침투할 가능성 역시 배제할 수 없다. 이는 한국 OTT 플랫폼의 경쟁력 약화와 산업의 종속성 심화로 연결될 수 있고 더 나아가 대만의 콘텐츠 시장과 같은 산업 공동화(空洞化) 현상까지 가져올 수도 있다. 글로벌화 이후, 대만의 훌륭한 시나리오 작가, 감독, 배우들은 거대한 시장을 찾아 일부는 미국에 진출했고 대부분은 중국 본토에 진출하여 콘텐츠를 생산하는 과정에서 대만 콘텐츠 산업의 경쟁력은 자연스럽게 약화됐다. 특히 기존에 경쟁력을 갖췄던 방송콘텐츠 산업이 인재의 유실로 자연스럽게 공동화의 길을 걷게 됐다. 한국은 대만과 달리 시장 규모도 크고 중국과 상대적으로 높은 문화장벽이 있어서 심각하게 우려할 필요는 없지만 AI 번역기가 발달하면서 공동제작 과정 등을 통해 문화장벽은 보다 쉽게 허물어질 수 있다. 또한 중국 정부가 제작자의 출신국 모니터링을 약화한다면 제작 인재의 이동은 보다 자유로워질 것이다. 그렇다고 미국과 중국 등 글로벌 시장과 자본을 거부할 필요는 없다. 오히려 포스트 글로벌화 시대에 걸맞게 글로벌 자본 및 기술과 효과적으로 협업하면서도 자국 문화 콘텐츠 산업을 보호는 제도적 장치 개발이 필요하다. 관련 제도적 장치에서 주요 키워드는 글로벌 문화다양성 보호일 수 있다.

4) 양국 문화와 규제 충돌의 가능성

중국 당국의 검열과 정치적 기준이 콘텐츠의 유통에 직간접적으로 영향을 미치기 때문에 K-콘텐츠가 스토리텔링에 있어서 자율성과 다양성을 제한받을 수 있다. 따라서 글로벌 시장 진출 통로는 확장되지만 표현의 자유와 문화적 독립성이 훼손될 우려가 있다. 반대로 진영 갈등이 격화되고 있는 한국 사회에서 표현의 자유와 문화적 독립성까지 훼손하면서 중국 플랫폼을 통해 글로벌 시장에 진출하는 행위는 국내에서 큰 정치적 리스크에 직면할 수 있다. 모든 리스크는 협업하고 있는 양측이 공동으로 짊어지는 만큼 오히려 협상력을 발휘해 접근한다면 더 많은 이익을 확보할 수 있을 것이다.

한국 콘텐츠 산업은 중국의 OTT 플랫폼을 단순한 K-콘텐츠의 수출 기회로만 인식하는 것에서 한 걸음 나아가 보다 복합적인 접근 방식을 고민해야 한다. 거대 시장과 새로운 기술의 종속을 경계하면서도 효과적으로 협업하는 상호 실리적 전략을 병행할 수 있는 방법을 찾아야 할 것이다. 특히 플랫폼·자본·기술 주도권을 놓치면 모든 기회는 종속의 구조로 전환될 수 있음을 주지할 필요가 있다.

______________________

참고문헌

- 张赫 (2023. 1. 5). 揭秘国剧新一轮出海潮,古装不再是“刚需”, ⟪BJNEWS⟫. URL: https://www.bjnews.com.cn/detail/1672898540169981.html

- China Pavilion (2023). “【海外传播】推动中国影视作品在越南传播的探索与实践”, https://www.chinapavilion.com.cn/art_det/id/2139.html

- TikTok (2024), 「2024年短剧出海营销白皮书」, https://www.tiktokforbusinessoutbound.com/insights/vtl/15172

- MPA (2024). “Southeast Asia Online Video Consumer Insights & Analytics”, https://media-partners-asia.com/product/southeast-asia-online-video-consumer-insights-analytics

- 中国新闻网 (2025. 5. 15). 爱奇艺中东北非站正式启动 加速华语内容出海和当地市场布局. URL: http://www.chinanews.com.cn/cj/2025/05-15/10416266.shtml

참고문헌

- 张赫 (2023. 1. 5). 揭秘国剧新一轮出海潮,古装不再是“刚需”, ⟪BJNEWS⟫. URL: https://www.bjnews.com.cn/detail/1672898540169981.html

- China Pavilion (2023). “【海外传播】推动中国影视作品在越南传播的探索与实践”, https://www.chinapavilion.com.cn/art_det/id/2139.html

- TikTok (2024), 「2024年短剧出海营销白皮书」, https://www.tiktokforbusinessoutbound.com/insights/vtl/15172

- MPA (2024). “Southeast Asia Online Video Consumer Insights & Analytics”, https://media-partners-asia.com/product/southeast-asia-online-video-consumer-insights-analytics

- 中国新闻网 (2025. 5. 15). 爱奇艺中东北非站正式启动 加速华语内容出海和当地市场布局. URL: http://www.chinanews.com.cn/cj/2025/05-15/10416266.shtml

인공지능 번역, 현지화의 새로운 기회가 될 수 있을까

이재민 만화문화연구소 소장

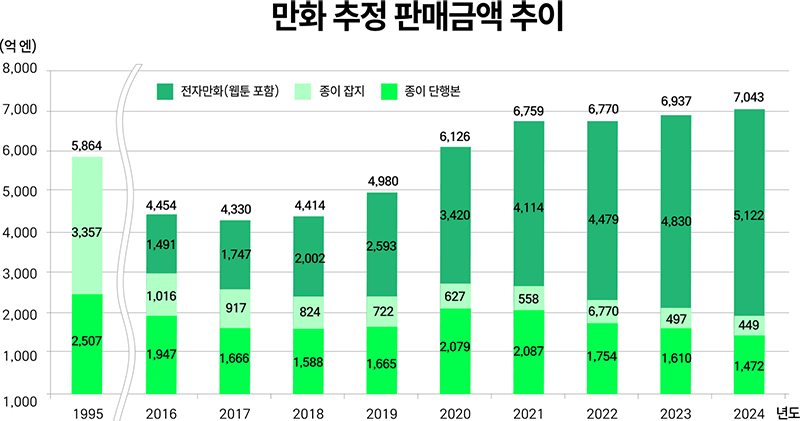

글로벌 만화 시장 전체에서 가장 빠르게 성장하는 분야는 다름 아닌 웹툰이다. 물론, 시장 규모로 보면 여전히 주류는 출판이지만, 출판만화의 성장세에 비하면 웹툰과 전자책 시장의 성장세가 무섭다. 일본에서도 이제는 ‘전자만화(電子コミック)’가 빠르게 성장, 2019년 출판만화 비중을 넘어선 이후 단 한 번도 격차는 좁혀진 적이 없다.

일본의 만화 추정 판매금액 추이 (출처: 일본출판과학연구소)

이제 일본에서 전체 만화 매출의 약 2/3은 웹툰을 포함한 전자만화다. 그중에서도 웹툰은 가장 빠르게 성장하는 시장이다. <원피스>, <나루토>, <블리치>로 이어지는 소위 ‘원나블’은 물론 <귀멸의 칼날>, <최애의 아이>, <스파이 패밀리>, <주술회전>, <체인소 맨> 등 지난 수십 년간 일본 만화를 지배해온 슈에이샤(集英社) 역시 디지털 전환을 빠르게 이뤘는데, 이미 11년 전인 2014년 디지털 전문 출판만화 앱 서비스 ‘소년점프 플러스(+)’를 내놓은 데 이어 2024년 5월 말에는 웹툰 전문 연재처인 ‘점프툰(Jumptoon, ジャンプTOON)’을 개시해 서비스 중이다.

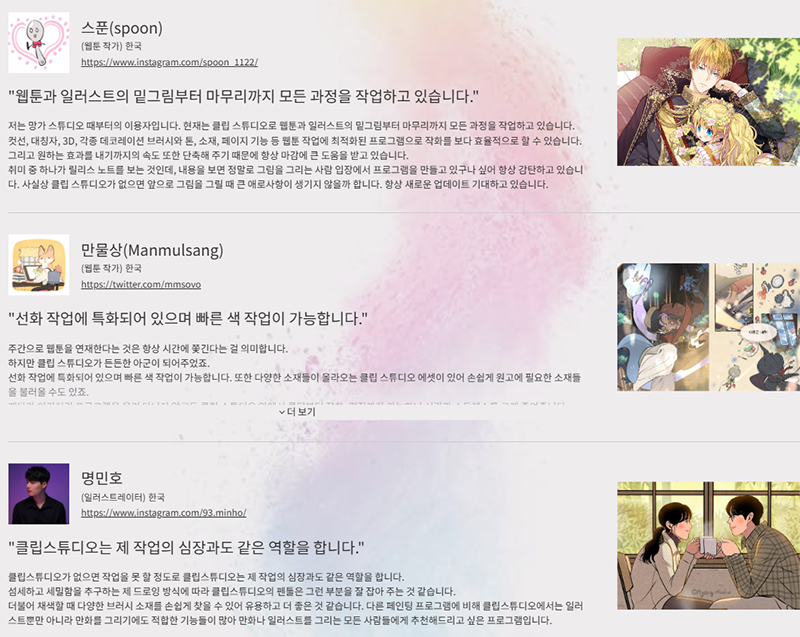

이처럼 빠르게 디지털화되는 글로벌 만화 시장에서 가장 먼저 격전을 벌인 것은 ‘만화를 그리는 프로그램’이다. 어도비의 포토샵, 메디방페인트, 그리고 셀시스의 클립스튜디오 등이 각축을 벌였는데, 최종적으로 클립스튜디오가 만화가들의 도구로 선택됐다. 가장 빠르게 만화가들의 니즈를 반영하고, 웹툰을 위한 ‘스크롤 연출’에 적합한 캔버스에 이르기까지 다양한 업데이트를 내놓으면서 이제는 웹툰 전문 도구로도 쓰인다. 디지털 전환 속도가 느리다는 편견이 있는 일본에서도 이는 빠르게 진행됐고, 2021년 만화 전문 매체인 ‘만나비(マンナビ)’에 따르면 일본 만화가의 90% 가량이 당시에 이미 클립스튜디오를 사용하고 있는 것으로 나타났다(만나비, 2021). 이제 ‘툴’의 시대는 끝났다. 그 다음은 뭘까.

이처럼 빠르게 디지털화되는 글로벌 만화 시장에서 가장 먼저 격전을 벌인 것은 ‘만화를 그리는 프로그램’이다. 어도비의 포토샵, 메디방페인트, 그리고 셀시스의 클립스튜디오 등이 각축을 벌였는데, 최종적으로 클립스튜디오가 만화가들의 도구로 선택됐다. 가장 빠르게 만화가들의 니즈를 반영하고, 웹툰을 위한 ‘스크롤 연출’에 적합한 캔버스에 이르기까지 다양한 업데이트를 내놓으면서 이제는 웹툰 전문 도구로도 쓰인다. 디지털 전환 속도가 느리다는 편견이 있는 일본에서도 이는 빠르게 진행됐고, 2021년 만화 전문 매체인 ‘만나비(マンナビ)’에 따르면 일본 만화가의 90% 가량이 당시에 이미 클립스튜디오를 사용하고 있는 것으로 나타났다(만나비, 2021). 이제 ‘툴’의 시대는 끝났다. 그 다음은 뭘까.

클립스튜디오에서 소개하는 작가들의 사용 후기 (출처: 클립스튜디오)

인공지능, 시간을 압축하는 기술

지금까지 인공지능을 이야기할 때 창작자를 기준으로 이야기하는 경우가 많았다. 창작의 측면에서 인공지능은 분명 중요한 화두이다. 2025년 5월 11일 미국 저작권청은 “인공지능의 저작권 사용을 공정사용(Fair use)’으로 보기 어렵다”는 내용의 보고서를 펴냈는데, 바로 다음 날 저작권청장이 트럼프 대통령에 의해 해임되면서 논란이 됐다(박찬, 2025, 5, 12). 영국에서도 정부가 인공지능 저작권을 완화하는 법안을 제안했다가 폴 매카트니, 두아 리파 등 유명 가수들의 주도로 여론이 들끓자 뒤로 물러섰다(임대준, 2025, 5, 11). 이처럼 인공지능이 파생한 저작권 문제는 창작의 측면에선 아주 첨예한 대립을 야기하고 있다.

하지만 ‘창작’이 아닌 분야에서 저작권에 대한 주목은 다른 양상으로 나타난다. 대표적으로 번역 분야가 있다. 리디는 자회사 ‘프로디파이’를 통해 지난 3월 AI 웹툰 번역 서비스인 ‘프로디파이’를 출시했는데, ‘프리트레인(Pre-Trained)’ 인공지능을 통해 시간과 비용을 최대 90% 절감할 수 있다고 밝혔다(플래텀, 2025). 네이버웹툰과 카카오엔터 역시 자체 인공지능 기술을 이용한 번역 서비스를 통한 동시 연재 서비스를 염두에 두고 기술개발을 하고 있는데, 다른 언어권에서의 미묘한 문맥이 달라지면 읽히는 것이 달라지고, 타깃 텍스트(목표어)의 문화권에 따라 전혀 다른 맥락으로 읽히는 대사 검수 등을 위해 신중하게 접근하고 있는 것으로 알려져 있다.

이처럼 번역에서는 인공지능 사용에 대한 창작자들의 반감이 상대적으로 적은 편이다. 구글 번역, 파파고 등의 번역 서비스가 오랜 시간에 걸쳐 서비스됐기 때문이기도 하지만, 인공지능 번역으로 얻는 효과가 무엇보다 크기 때문이다. 비용과 시간의 감소는 인공지능 번역이 가지는 최대 장점이다. 웹툰 번역을 통한 서비스는 연재 주기로만 보면 평균적으로 2~4주가량 소요되는데, 번역-식자-검수 작업, 그리고 원고 완성 단계를 생각하면 이보다 오래 걸리는 것으로 파악해야 옳다. 시간이 곧 비용이기 때문에, 시간을 단축시키는 인공지능 번역의 도입은 현지화 전략에 있어 디메리트보다 메리트가 큰 전형적인 사업 분야다.

다만 이 가운데 우리와 언어적, 문화적 권역이 다른 지역에서 문화소의 차이, 사소한 뉘앙스의 차이를 어떻게 해결할 것인지에 대한 숙제가 남는다. 하지만 인간 번역에서도 이런 손실은 일어난다. 이를테면 <진격의 거인>에서 유명한 대사인 ‘심장을 바쳐라(心臓を捧げよ)’의 뉘앙스는 우리말에서 느껴지는 뉘앙스와는 조금 다른데, 이 미묘한 뉘앙스는 번역에서 필수적으로 손실되기 마련이다. 인간 역시 이런 차이를 완벽하게 메꾸지 못한다는 점을 생각하면 인공지능 번역이 빠르게 적용될 가능성도 높다.

하지만 ‘창작’이 아닌 분야에서 저작권에 대한 주목은 다른 양상으로 나타난다. 대표적으로 번역 분야가 있다. 리디는 자회사 ‘프로디파이’를 통해 지난 3월 AI 웹툰 번역 서비스인 ‘프로디파이’를 출시했는데, ‘프리트레인(Pre-Trained)’ 인공지능을 통해 시간과 비용을 최대 90% 절감할 수 있다고 밝혔다(플래텀, 2025). 네이버웹툰과 카카오엔터 역시 자체 인공지능 기술을 이용한 번역 서비스를 통한 동시 연재 서비스를 염두에 두고 기술개발을 하고 있는데, 다른 언어권에서의 미묘한 문맥이 달라지면 읽히는 것이 달라지고, 타깃 텍스트(목표어)의 문화권에 따라 전혀 다른 맥락으로 읽히는 대사 검수 등을 위해 신중하게 접근하고 있는 것으로 알려져 있다.

이처럼 번역에서는 인공지능 사용에 대한 창작자들의 반감이 상대적으로 적은 편이다. 구글 번역, 파파고 등의 번역 서비스가 오랜 시간에 걸쳐 서비스됐기 때문이기도 하지만, 인공지능 번역으로 얻는 효과가 무엇보다 크기 때문이다. 비용과 시간의 감소는 인공지능 번역이 가지는 최대 장점이다. 웹툰 번역을 통한 서비스는 연재 주기로만 보면 평균적으로 2~4주가량 소요되는데, 번역-식자-검수 작업, 그리고 원고 완성 단계를 생각하면 이보다 오래 걸리는 것으로 파악해야 옳다. 시간이 곧 비용이기 때문에, 시간을 단축시키는 인공지능 번역의 도입은 현지화 전략에 있어 디메리트보다 메리트가 큰 전형적인 사업 분야다.

다만 이 가운데 우리와 언어적, 문화적 권역이 다른 지역에서 문화소의 차이, 사소한 뉘앙스의 차이를 어떻게 해결할 것인지에 대한 숙제가 남는다. 하지만 인간 번역에서도 이런 손실은 일어난다. 이를테면 <진격의 거인>에서 유명한 대사인 ‘심장을 바쳐라(心臓を捧げよ)’의 뉘앙스는 우리말에서 느껴지는 뉘앙스와는 조금 다른데, 이 미묘한 뉘앙스는 번역에서 필수적으로 손실되기 마련이다. 인간 역시 이런 차이를 완벽하게 메꾸지 못한다는 점을 생각하면 인공지능 번역이 빠르게 적용될 가능성도 높다.

시간의 단축, 불법공유를 막는다

글로벌 서비스에서 막대한 피해를 내고 있는 불법 웹툰 공유 사이트에 대한 단속 역시 인공지능을 통해 만들어질 새로운 기회 중 하나로 떠오른다. 흔히 글로벌 서비스에서 불법 웹툰 공유범들은 ‘팬심으로 했다’고 말한다. 불법인 줄은 알지만, 아직 서비스가 되고 있지 않거나, 너무 서비스가 느려서 어쩔 수 없었다는 주장이다. 물론 들어줄 가치가 없는 변명이지만, 불법 이용자들 사이에서 호응을 얻어왔던 전략이기도 하다. 하지만 인공지능이 도입되어 아주 빠르게, 실시간으로 동시에 연재가 가능하다면? 이건 생각해 볼 수 있다.

다만 여기서 문제가 되는 건, 웹툰이 ‘복사+붙여넣기’로 간단하게 번역할 수 있는 텍스트가 아니라는 점이다. 웹툰에는 효과음 등 이미지로 표현되는 ‘소리’가 존재하며, 이는 연출에서 매우 중요한 요소다. 인공지능이 이를 얼마나 ‘매끄럽게’ 번역하고 이미지까지 교체할 수 있는지, 그리고 그것이 타깃 텍스트 독자들이 느낄 경험의 훼손으로 이어지지 않는지가 중요하다. 이를 방지하기 위해 추가적인 검수와 수정 시간이 필요하다면, 인공지능의 강점인 속도와 효율성이 감소하는 효과를 낳을 수 있다.

다만 여기서 문제가 되는 건, 웹툰이 ‘복사+붙여넣기’로 간단하게 번역할 수 있는 텍스트가 아니라는 점이다. 웹툰에는 효과음 등 이미지로 표현되는 ‘소리’가 존재하며, 이는 연출에서 매우 중요한 요소다. 인공지능이 이를 얼마나 ‘매끄럽게’ 번역하고 이미지까지 교체할 수 있는지, 그리고 그것이 타깃 텍스트 독자들이 느낄 경험의 훼손으로 이어지지 않는지가 중요하다. 이를 방지하기 위해 추가적인 검수와 수정 시간이 필요하다면, 인공지능의 강점인 속도와 효율성이 감소하는 효과를 낳을 수 있다.

웹툰에서의 효과음 (출처: 리디, https://platum.kr/archives/184528)

기술은 양날의 검

이제 문자 중심의 번역은 예술성이 바탕이 된 문학이나 공증을 위한 번역 등 인간이 꼭 필요한 요소가 아니면 어지간한 문맥 파악은 인공지능을 통한 번역과 요약으로 쉽게 진행할 수 있게 됐다. 대화의 뉘앙스나 문맥을 파악하는 능력도 생성형 인공지능은 우리의 기대를 뛰어넘는다. 여기에 이미지를 읽고 수정하는 기능까지 더해져 인공지능이 알아서 웹툰을 번역하고, 이를테면 크롬 등의 브라우저가 제공하는 ‘자동 번역’ 수준의 실시간 번역까지 가능하다면 사실상 번역을 기다릴 필요가 없다.

여기까지는 즐거운 상상이다. 그런데 이 기술이 오픈소스로 제공된다면 어떨까. 우리는 올해 초 중국발 ‘딥시크 쇼크’를 경험했다. 가장 충격적이었던 건, 딥시크가 싼 가격으로 놀라운 수준의 인공지능을 만들고 그것을 ‘오픈소스’로 공개해 모두가 이용 가능하게 만들었다는 점이다. 만약 우리가 상상한 정도의 번역 기술을 갖춘 인공지능이 오픈소스로 공개된다면, 불법 웹툰의 속도가 더 빨라질 것이다.

무조건적인 기술 발전은 양날의 검이 되기 쉽다. 여러 국가에서 일어나고 있는 논의들을 발빠르게 흡수하고, 더 나은 인공지능 활용을 위한 가이드라인을 꾸준히 수정하며 수립해 갈 필요가 있다. 또한 출판을 기준으로 맞춰진 저작권법을 손보고, 온라인 시대의 저작권 침해 범죄에 대한 면밀한 조사와 사회적 파급효과를 조사해 여기에 맞는 처벌 규정을 만드는 등 제도적 정비가 필수적이다.

이런 준비 없이 ‘기술 발전이 가져올 낙관적 미래’에 취해 무조건적으로 최신의 기술만을 채택한다면 우리는 기술에 뒤쳐질까 두려운 나머지 지켜야 할 가치들을 져버리는 우를 범할지도 모른다. 편리한 도구는 반대로 막대한 파괴력을 지녔다는 점을 유념하고, 기술 발전에 초점을 두되 그것을 사용하는 환경을 준비하는 방식으로 제도를 맞춰나가야 할 것이다.

이런 우려에도 불구하고, 적어도 번역에 있어 인공지능은 지금까지 대중의 호응을 받으며 자연스러운 사용으로 이어지고 있는 익숙한 분야다. 글로벌 진출에 있어 번역은 우리에게 단순히 언어 전환 이상의 의미를 가진다. 특히 한국어는 사용인구가 적은 고립어이기 때문인데, 글로벌 진출을 위해서는 인공지능 도구의 개발이 가장 든든한 지원군이 될 수 있다. 단순히 웹툰의 해외 진출 문제가 아니라, 여러 콘텐츠 분야에서 동시다발적으로 활용될 가능성이 높은 기술집약적 분야가 웹툰 번역이 될 수 있기 때문이다.

만화 분야 인공지능 번역은 단순히 글자만이 아니라 이미지를 읽고 분석한 후 ‘글과 이미지’를 동시에 수정하는 복합적인 생성이 필요하다. 때문에 기술적으로도 효용가치가 높을 뿐 아니라 기타 콘텐츠로의 확장성 역시 크다. 많은 작품이 주간연재로 연재되고 있다는 점 역시 인공지능 번역의 빠른 발전을 가져올 수 있는 강점이다. 웹툰 분야를 시작으로 해외 진출을 위한 인공지능 번역도구 개발을 지원하거나, 기술에 활용할 수 있는 토큰 바우처, 그래픽카드 지원, 전문 검수인력 양성 등 다양한 지원을 통해 타 분야로 확장해 나갈 ‘인공지능 현지화 도구’ 주도권을 잡을 수 있기를 기대한다.

여기까지는 즐거운 상상이다. 그런데 이 기술이 오픈소스로 제공된다면 어떨까. 우리는 올해 초 중국발 ‘딥시크 쇼크’를 경험했다. 가장 충격적이었던 건, 딥시크가 싼 가격으로 놀라운 수준의 인공지능을 만들고 그것을 ‘오픈소스’로 공개해 모두가 이용 가능하게 만들었다는 점이다. 만약 우리가 상상한 정도의 번역 기술을 갖춘 인공지능이 오픈소스로 공개된다면, 불법 웹툰의 속도가 더 빨라질 것이다.

무조건적인 기술 발전은 양날의 검이 되기 쉽다. 여러 국가에서 일어나고 있는 논의들을 발빠르게 흡수하고, 더 나은 인공지능 활용을 위한 가이드라인을 꾸준히 수정하며 수립해 갈 필요가 있다. 또한 출판을 기준으로 맞춰진 저작권법을 손보고, 온라인 시대의 저작권 침해 범죄에 대한 면밀한 조사와 사회적 파급효과를 조사해 여기에 맞는 처벌 규정을 만드는 등 제도적 정비가 필수적이다.

이런 준비 없이 ‘기술 발전이 가져올 낙관적 미래’에 취해 무조건적으로 최신의 기술만을 채택한다면 우리는 기술에 뒤쳐질까 두려운 나머지 지켜야 할 가치들을 져버리는 우를 범할지도 모른다. 편리한 도구는 반대로 막대한 파괴력을 지녔다는 점을 유념하고, 기술 발전에 초점을 두되 그것을 사용하는 환경을 준비하는 방식으로 제도를 맞춰나가야 할 것이다.

이런 우려에도 불구하고, 적어도 번역에 있어 인공지능은 지금까지 대중의 호응을 받으며 자연스러운 사용으로 이어지고 있는 익숙한 분야다. 글로벌 진출에 있어 번역은 우리에게 단순히 언어 전환 이상의 의미를 가진다. 특히 한국어는 사용인구가 적은 고립어이기 때문인데, 글로벌 진출을 위해서는 인공지능 도구의 개발이 가장 든든한 지원군이 될 수 있다. 단순히 웹툰의 해외 진출 문제가 아니라, 여러 콘텐츠 분야에서 동시다발적으로 활용될 가능성이 높은 기술집약적 분야가 웹툰 번역이 될 수 있기 때문이다.

만화 분야 인공지능 번역은 단순히 글자만이 아니라 이미지를 읽고 분석한 후 ‘글과 이미지’를 동시에 수정하는 복합적인 생성이 필요하다. 때문에 기술적으로도 효용가치가 높을 뿐 아니라 기타 콘텐츠로의 확장성 역시 크다. 많은 작품이 주간연재로 연재되고 있다는 점 역시 인공지능 번역의 빠른 발전을 가져올 수 있는 강점이다. 웹툰 분야를 시작으로 해외 진출을 위한 인공지능 번역도구 개발을 지원하거나, 기술에 활용할 수 있는 토큰 바우처, 그래픽카드 지원, 전문 검수인력 양성 등 다양한 지원을 통해 타 분야로 확장해 나갈 ‘인공지능 현지화 도구’ 주도권을 잡을 수 있기를 기대한다.

______________________

참고문헌

- 박찬 (2025. 5. 12). 트럼프, AI 기업 '공정 사용' 반대한 미국 저작권청장 해임. ⟪AI 타임스⟫. URL: https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=170331

- 임대준 (2025. 5. 11). 매카트니·두아 리파 등 반발로 영국 정부 'AI 저작권법 완화'에서 후퇴. ⟪AI 타임스⟫. URL: https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=170324

- 플래텀 (2025). “프로디파이, 웹툰 현지화 AI 툴 ‘프로디파이’ 론칭”, https://platum.kr/archives/253832

- マンナビ (2021). “漫画家の約9割がデジタル制作。半数以上は3Dを活用 ―漫画家実態調査アンケート―”, https://mannavi.net/14929

참고문헌

- 박찬 (2025. 5. 12). 트럼프, AI 기업 '공정 사용' 반대한 미국 저작권청장 해임. ⟪AI 타임스⟫. URL: https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=170331

- 임대준 (2025. 5. 11). 매카트니·두아 리파 등 반발로 영국 정부 'AI 저작권법 완화'에서 후퇴. ⟪AI 타임스⟫. URL: https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=170324

- 플래텀 (2025). “프로디파이, 웹툰 현지화 AI 툴 ‘프로디파이’ 론칭”, https://platum.kr/archives/253832

- マンナビ (2021). “漫画家の約9割がデジタル制作。半数以上は3Dを活用 ―漫画家実態調査アンケート―”, https://mannavi.net/14929

AI가 아니라 AI로 만드는 이야기

마테오 AI 스튜디오

러닝타임 16분의 AI 영화 <마테오>의 제작 과정에는 카메라도 없었고, 배우도 없었으며, 현장도 없었다. 필요한 건 오직 노트북과 키보드, 그리고 수백 번 수정된 프롬프트뿐. 그 안에서 영화가 만들어지기 시작했다. 이전까지 우리는 작가 지망생이었고, 웹소설 편집자였고, 현장의 보조 감독이었다. 늘 콘텐츠 산업의 바깥에서 ‘언젠가’ 내 작품을 만들 기회를 꿈꾸던 예비 창작자들이었다. AI는 우리에게 그 '언젠가'를 '지금'으로 바꿔준 도구다. 시행착오도 많았고, 완벽하진 않았지만 과감했고, 무엇보다도 우리만의 이야기를 담아낸 영화가 완성됐다. 100% AI로 만든 <마테오> 제작 경험은 우리에게 확신을 심어줬다. 새로운 방식으로 이야기를 만든다면, 우리 또한 창작의 주체가 될 수 있지 않을까?

마테오 AI 스튜디오의 시작

마테오 AI 스튜디오(문신우, 양익준, 정주원)는 2024년 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 주최하고 MBC C&I가 주관한 ‘AI/XR 콘텐츠 활용 멀티플랫폼 드라마 기획개발 랩’ 지원사업에서 처음 만나 결성됐다. 그 전에는 각자 웹소설 편집자, 영화 촬영 보조, 아동콘텐츠 기획자로 활동하며 늘 창작의 욕구를 느껴왔다. 각자 다른 분야에서 활동하던 우리는 AI 기술을 통해 고가의 장비와 많은 인력, 넓은 공간이 없이도 상상한 이야기를 현실로 만들 수 있다는 가능성을 발견했다.

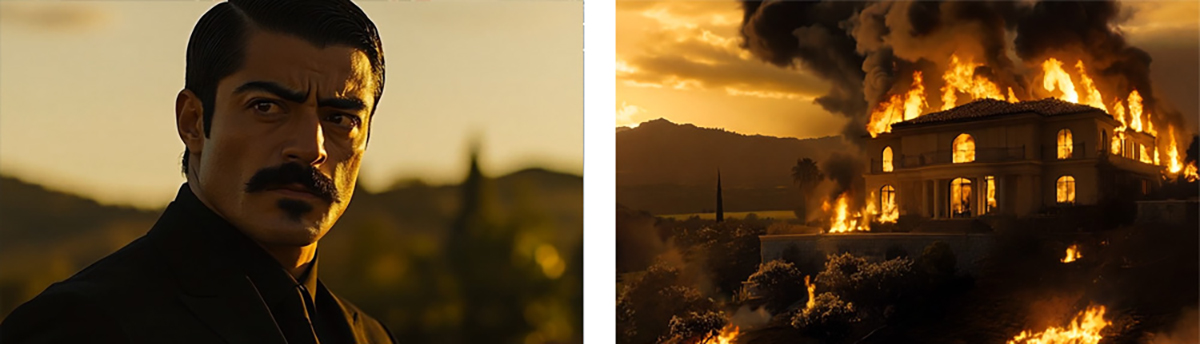

(좌)<마테오> 포스터, (우)<목격자> 포스터

<마테오>를 제작할 2024년 6월 무렵에는 기존 AI 콘텐츠 중 5분을 넘는 이야기가 드물었다. 우리는 16분 분량에 내러티브를 담아내기 위해 노력했고, 이 작품이 ‘대한민국 AI 국제 영화제’에서 대상을 수상하며 주목받았다. 해당 영화제에는 전 세계 104개국에서 총 2,067편의 작품이 출품됐는데, 그 중에 <마테오>가 대상을 수상한 것은 지금 생각해도 꿈같은 일이다. 또 같은 해인 2024년에는 팀의 양익준 감독이 제작한 개인작 <목격자>(2024, 5분)가 ‘부산국제인공지능영화제’에서 대상을 수상하며 팀 전체에 다시 한번 큰 관심이 쏟아졌다.

<마테오>는 가난한 노동자 아버지 밑에서 자란 주인공이 ‘돈이 곧 힘이다’라는 생각으로, 마약 카르텔과 손을 잡고 거대한 자본을 움직이는 아보카도 시장에 뛰어드는 이야기다. 마테오의 유년기부터 중장년까지를 담아내며, 인생에서 진정으로 추구해야 할 가치가 무엇인지에 대해 질문을 던지는 휴머니즘 드라마다. 양익준 감독의 <목격자>는 의문의 살인사건의 유일한 목격자가 인공지능이라는 설정으로, 자아를 갖게되는 인공지능을 소재로 다룬다. 5분이라는 짧은 시간 안에 밀도 높은 구성과 감정 연출이 필요했는데, 당시 AI 영상 생성의 한계를 넘기 위해 여러 방식으로 다양한 실험과 문제 해결을 시도했다.

<마테오>는 가난한 노동자 아버지 밑에서 자란 주인공이 ‘돈이 곧 힘이다’라는 생각으로, 마약 카르텔과 손을 잡고 거대한 자본을 움직이는 아보카도 시장에 뛰어드는 이야기다. 마테오의 유년기부터 중장년까지를 담아내며, 인생에서 진정으로 추구해야 할 가치가 무엇인지에 대해 질문을 던지는 휴머니즘 드라마다. 양익준 감독의 <목격자>는 의문의 살인사건의 유일한 목격자가 인공지능이라는 설정으로, 자아를 갖게되는 인공지능을 소재로 다룬다. 5분이라는 짧은 시간 안에 밀도 높은 구성과 감정 연출이 필요했는데, 당시 AI 영상 생성의 한계를 넘기 위해 여러 방식으로 다양한 실험과 문제 해결을 시도했다.

<마테오> 작품 스틸사진

AI 영화 <마테오>의 제작 과정

AI 영화의 제작 과정은 기존의 영화와 비슷하면서도 차이가 있다. 사전 기획(프리 프로덕션), 제작(프로덕션), 후반 제작(포스트 프로덕션)의 단계를 거치지만, 제작과 후반 작업이 하나로 합쳐지는 개념으로 이해하면 좋을 것이다. 기획을 통해 아이템을 선정하고 나면, 시나리오를 쓰고, 콘티와 인물, 배경 등 컨셉 이미지들을 만든다. 이후 촬영 대신 이미지 생성 프로그램을 통해 장면들을 만들고, 그 이미지를 영상으로 만들어 대사를 입히고 후반 사운드를 입힌다. 이 과정에서 만든 영상을 바로 편집하며 대사의 립싱크가 잘 맞는지, 스토리의 흐름이 잘 맞는지 점검하고, 안맞는 부분은 이미지 생성 단계로 돌아가 다시 작업한다. 기존 영화의 개념으로 보면, 후반 편집을 촬영과 동시에 하는 셈이다.

우리는 팀이 결성된 다음 날부터 바로 기획 회의에 돌입했다. 각자의 취향과 해보고 싶었던 이야기, 그리고 AI로 제작하기에 적합한 이야기에 대해 논의하며 방향성을 잡았다. 기획에는 약 한 달 정도의 시간을 들였는데, 기획, 구성, 시나리오를 역할 분담 없이, 공동창작의 형태로 진행했다. 기획 단계에서는 ‘챗지피티(ChatGPT)’와 ‘클로드(Claude)’라는 대화형 AI 툴을 사용했는데, AI가 제공해준 이야기를 그대로 사용하기에는 부족함이 많았다. 결국 기획과 시나리오 단계에서는 자료 조사를 하는 부분에서만 AI를 활용하고, 스토리는 직접 쓰는 방향으로 진행했다.

기획 과정이 어느 정도 완료된 후, 콘티를 제작했다. ‘카탈리스트(Katalist)’라는 프로그램을 통해 간단한 흐름을 콘티로 구현했고, 이를 토대로 본격 컷 이미지를 제작했다. AI 창작 과정에서 특히나 좋은 점이 있는데, 바로 기획 단계에서 이미지를 생성하며 상상력을 자극하고 구체화할 수 있다는 점이다. 우리는 이야기의 주인공이 어떻게 생겼을지 외형과 배경, 작품의 분위기 등을 사전에 구체화할 수 있었고, 부족한 부분은 다시 기획 단계를 보완하며 상상을 펼치고 서로의 생각을 동기화할 수 있었다.

제작 단계에서는 이미지, 영상, 음원 생성 등 전 과정에 약 15개 정도의 다양한 생성형 AI 도구를 테스트하고 활용했다. 가장 첫 단계인 이미지 생성에는 ‘미드저니(Midjourney)’라는 프로그램을 100% 활용했는데, 현재까지도 가장 애용하는 툴이다. 이미지를 높은 수준으로 만들어주는 다양한 툴이 많이 있지만, 우리 팀이 추구하는 미감에 가장 가깝게 만들 수 있는 툴이다. 이미지를 만든 후에는 그 이미지를 영상으로 만드는데, 영상 생성에는 ‘클링(Kling)’이라는 프로그램을 대부분 사용했고, 폭발이나 화염 같은 특수 장면들은 ‘런웨이(Runway)’, 인서트 장면들은 ‘루마(Dream machine)’를 사용했다.

우리는 팀이 결성된 다음 날부터 바로 기획 회의에 돌입했다. 각자의 취향과 해보고 싶었던 이야기, 그리고 AI로 제작하기에 적합한 이야기에 대해 논의하며 방향성을 잡았다. 기획에는 약 한 달 정도의 시간을 들였는데, 기획, 구성, 시나리오를 역할 분담 없이, 공동창작의 형태로 진행했다. 기획 단계에서는 ‘챗지피티(ChatGPT)’와 ‘클로드(Claude)’라는 대화형 AI 툴을 사용했는데, AI가 제공해준 이야기를 그대로 사용하기에는 부족함이 많았다. 결국 기획과 시나리오 단계에서는 자료 조사를 하는 부분에서만 AI를 활용하고, 스토리는 직접 쓰는 방향으로 진행했다.

기획 과정이 어느 정도 완료된 후, 콘티를 제작했다. ‘카탈리스트(Katalist)’라는 프로그램을 통해 간단한 흐름을 콘티로 구현했고, 이를 토대로 본격 컷 이미지를 제작했다. AI 창작 과정에서 특히나 좋은 점이 있는데, 바로 기획 단계에서 이미지를 생성하며 상상력을 자극하고 구체화할 수 있다는 점이다. 우리는 이야기의 주인공이 어떻게 생겼을지 외형과 배경, 작품의 분위기 등을 사전에 구체화할 수 있었고, 부족한 부분은 다시 기획 단계를 보완하며 상상을 펼치고 서로의 생각을 동기화할 수 있었다.

제작 단계에서는 이미지, 영상, 음원 생성 등 전 과정에 약 15개 정도의 다양한 생성형 AI 도구를 테스트하고 활용했다. 가장 첫 단계인 이미지 생성에는 ‘미드저니(Midjourney)’라는 프로그램을 100% 활용했는데, 현재까지도 가장 애용하는 툴이다. 이미지를 높은 수준으로 만들어주는 다양한 툴이 많이 있지만, 우리 팀이 추구하는 미감에 가장 가깝게 만들 수 있는 툴이다. 이미지를 만든 후에는 그 이미지를 영상으로 만드는데, 영상 생성에는 ‘클링(Kling)’이라는 프로그램을 대부분 사용했고, 폭발이나 화염 같은 특수 장면들은 ‘런웨이(Runway)’, 인서트 장면들은 ‘루마(Dream machine)’를 사용했다.

<마테오> 제작 과정

영상을 만들면서는 앞서 말한대로 사운드를 함께 제작했다. 배경 음악은 ‘Suno(수노)’라는 음악 생성 AI 툴을 사용했는데, 처음 기획 단계에서 짧은 내러티브에서 효과적으로 인물의 감정을 전달할 수 있는 뮤지컬 형식을 시도하면서 메인 장면의 스토리를 담은 가사를 쓰고, 그걸 음악으로 만들어 배치했다.

배경음악 외에도 인물의 대사를 AI로 생성했다. 대사는 대부분 팀의 문신우 감독이 직접 녹음한 후, 인물의 캐릭터에 맞는 목소리로 변환했다. 변환은 ‘일레븐랩스(Eleven-Labs)’라는 사운드 생성 AI 도구를 활용했는데, 한 명의 목소리로 6명의 다양한 인물의 목소리를 연출할 수 있었다. 극중 나무의 대사 장면은 ‘텍스트 투 보이스(T2V)’ 기능을 사용해 구현했다. 이렇게 만들어진 대사들은 생성된 영상에 넣어 립싱크를 맞춘 영상으로 다시 생성하고, 최종 편집을 통해 완성된다. 효과음은 당시 기술적 한계로 AI를 사용하지 않았는데, 현재는 효과음 또한 AI로 자연스럽게 생성이 가능하다.

<마테오>의 전체 제작 기간은 기획에 한 달, 제작과 후반에 약 한 달 반이 소요됐다. 메인 작업 기간 내내 평일, 주말 구분없이 하루에 15시간 정도씩 작업을 했지만, 매일 완성된 편집본을 바로 확인할 수 있어 능률도 높았고 만족감도 큰 시간이었다.

제작비는 주로 구독료와 인건비, 후반 편집 등에 사용했는데, 여러 프로그램을 구독해 보며 각 장면을 구현하기에 적합한 툴을 찾기 위해 많은 비용과 시간을 할애했다. AI 콘텐츠는 큰 자본 없이도 만들 수 있다는 점이 장점이긴 하지만, 추구하는 완성도와 포맷에 따라 제작 기간과 비용, 인력 구조가 달라질 수 있다. 따라서 AI 창작을 단순히 비용의 절감, 효율성 향상 측면에서만 바라볼 것이 아니라, 기술의 발전을 통해 현실적인 제약으로 구현되지 못했던 상상과 기획을 작품화할 수 있게 되었다는 점에 집중하고, 다양한 형태의 창작 구조가 마련되는 가능성에 주목해야 할 필요가 있다.

배경음악 외에도 인물의 대사를 AI로 생성했다. 대사는 대부분 팀의 문신우 감독이 직접 녹음한 후, 인물의 캐릭터에 맞는 목소리로 변환했다. 변환은 ‘일레븐랩스(Eleven-Labs)’라는 사운드 생성 AI 도구를 활용했는데, 한 명의 목소리로 6명의 다양한 인물의 목소리를 연출할 수 있었다. 극중 나무의 대사 장면은 ‘텍스트 투 보이스(T2V)’ 기능을 사용해 구현했다. 이렇게 만들어진 대사들은 생성된 영상에 넣어 립싱크를 맞춘 영상으로 다시 생성하고, 최종 편집을 통해 완성된다. 효과음은 당시 기술적 한계로 AI를 사용하지 않았는데, 현재는 효과음 또한 AI로 자연스럽게 생성이 가능하다.

<마테오>의 전체 제작 기간은 기획에 한 달, 제작과 후반에 약 한 달 반이 소요됐다. 메인 작업 기간 내내 평일, 주말 구분없이 하루에 15시간 정도씩 작업을 했지만, 매일 완성된 편집본을 바로 확인할 수 있어 능률도 높았고 만족감도 큰 시간이었다.

제작비는 주로 구독료와 인건비, 후반 편집 등에 사용했는데, 여러 프로그램을 구독해 보며 각 장면을 구현하기에 적합한 툴을 찾기 위해 많은 비용과 시간을 할애했다. AI 콘텐츠는 큰 자본 없이도 만들 수 있다는 점이 장점이긴 하지만, 추구하는 완성도와 포맷에 따라 제작 기간과 비용, 인력 구조가 달라질 수 있다. 따라서 AI 창작을 단순히 비용의 절감, 효율성 향상 측면에서만 바라볼 것이 아니라, 기술의 발전을 통해 현실적인 제약으로 구현되지 못했던 상상과 기획을 작품화할 수 있게 되었다는 점에 집중하고, 다양한 형태의 창작 구조가 마련되는 가능성에 주목해야 할 필요가 있다.

<목격자> 작품 스틸사진

마테오 AI 스튜디오가 AI 영화를 만들 때 가장 중요하게 생각하는 것은 기획이다. 기획 단계에서는 AI로 만들기에 적합한 이야기인지를 먼저 판단하는데, 기존의 실사 영화 방식으로 제작해도 차별점이 없을 것 같은 이야기는 AI 콘텐츠로 만드는 것을 지양하고, 현재 기술이 만들기 어려운 이야기도 거르는 편이다. 현재의 기술로 가장 재미있게 할 수 있는 이야기를 찾는데 집중해서 만들고자 한다.

<마테오>를 기획했을 때만 해도 AI 콘텐츠 장르는 중세 유럽의 기사나 마녀, 괴물이 등장하는 고전 판타지나 호러물이 많았다. 하지만 <마테오>는 AI 장르로는 드물게 휴머니즘을 담고자 했다. 실사 장르와 비교해 AI 영화는 시청자의 몰입을 끌어내기가 쉽지 않다. 진짜 사람이 아닌 인물이 사람을 흉내내는 것에서 ‘불쾌한 골짜기(Uncanny Valley)’가 생기고, 조금만 물리 법칙에 어긋나거나 형상이 깨져도 바로 몰입을 방해받기 때문이다. 그래서 몰입을 깨지 않는 스토리 구성과 연출로 매끄럽게 연결하고, 자연스러운 시각 스타일과 AI 배우의 감정 연기 등을 구현하는 것이 중요하다.

제작 과정에서 특히 신경썼던 부분은 이 불쾌한 골짜기를 최소화할 수 있는 컷들을 구성하는 일이었고, 몰입을 깨지 않기 위해 전체적으로 영상의 톤 앤 매너와 질감을 유지하려고 노력했다. 이 모든 것을 후반에서 보정해도 되지만, 보정 없이 생성 단계에서부터 최대한 AI로만 만드는 콘텐츠에 목표를 두고 제작했기 때문에 더 많은 노력과 시도들이 필요했다. 왜곡되지 않은 이미지와 AI 배우의 자연스러운 연기를 위해 많은 시간을 들여 적합한 영상을 뽑을 수 있는 프롬프트를 연구했고, 결과적으로 최초의 휴머니즘 장르의 AI 영화를 만들 수 있었다.

<마테오>를 기획했을 때만 해도 AI 콘텐츠 장르는 중세 유럽의 기사나 마녀, 괴물이 등장하는 고전 판타지나 호러물이 많았다. 하지만 <마테오>는 AI 장르로는 드물게 휴머니즘을 담고자 했다. 실사 장르와 비교해 AI 영화는 시청자의 몰입을 끌어내기가 쉽지 않다. 진짜 사람이 아닌 인물이 사람을 흉내내는 것에서 ‘불쾌한 골짜기(Uncanny Valley)’가 생기고, 조금만 물리 법칙에 어긋나거나 형상이 깨져도 바로 몰입을 방해받기 때문이다. 그래서 몰입을 깨지 않는 스토리 구성과 연출로 매끄럽게 연결하고, 자연스러운 시각 스타일과 AI 배우의 감정 연기 등을 구현하는 것이 중요하다.

제작 과정에서 특히 신경썼던 부분은 이 불쾌한 골짜기를 최소화할 수 있는 컷들을 구성하는 일이었고, 몰입을 깨지 않기 위해 전체적으로 영상의 톤 앤 매너와 질감을 유지하려고 노력했다. 이 모든 것을 후반에서 보정해도 되지만, 보정 없이 생성 단계에서부터 최대한 AI로만 만드는 콘텐츠에 목표를 두고 제작했기 때문에 더 많은 노력과 시도들이 필요했다. 왜곡되지 않은 이미지와 AI 배우의 자연스러운 연기를 위해 많은 시간을 들여 적합한 영상을 뽑을 수 있는 프롬프트를 연구했고, 결과적으로 최초의 휴머니즘 장르의 AI 영화를 만들 수 있었다.

AI 창작자가 일하는 방법

<마테오>를 만들던 시기는 무더운 한여름이었다. 실제로 촬영을 통해 이 이야기를 제작했다면, 매우 고된 작업이 되었을 거다. 물론 16분 분량에 맞지 않는 해외 로케이션, 폭발 등의 특수효과, 등장인물의 수 등의 문제로 제작 단계까지 가지도 못했겠지만 말이다.

주인공 마테오만 하더라도 어린 시절부터 노년까지 총 5명의 인물 섭외가 필요하고, 광활한 아보카도 농장과 공장, 대저택을 다 태우고 폭발시키고, 몇 번의 계절을 지나는 등, 실제로 촬영하기엔 제약이 많은 콘텐츠지만 AI이기에 상상을 제한할 필요 없이 마음껏 펼칠 수 있었다. 또한 영어가 되는 AI 배우를 바로 생성하여 제작할 수 있었던 점은 글로벌 마켓과 컨퍼런스 등에서도 우리 작품을 많은 사람들에게 선보일 수 있는 장점 중에 하나였다.

그 외에는 사실상 모든 작업 단계가 도전의 연속이었다. 그때 당시의 기술 수준으로 16분 길이의 영화를 만든다는 것부터가 큰 도전이었다. 초반에는 프로그램 발전이 우리가 의도한 수준만큼 구현되지 않아서 복잡한 프로그램을 연구해가며 쓰기도 했다. 며칠을 연구했지만 결과물이 마음에 들지 않았고, 끝내 해결하지 못해 여러 방면으로 방법을 찾던 찰나, 한 회사에서 해당 기능을 서비스하기 시작하면서 몇 날 며칠을 연구한 것이 클릭 한 번으로 성공하는 일도 있었다. 프롬프트 또한 각 프로그램별로 잘 반응하는 것과 그렇지 않은 것들이 있어서 프로그램에 맞춰 연구를 해가며 수많은 크레딧(비용)을 소모했어야 했는데, 이렇게 시간과 돈을 쏟아 부으며 시행착오를 통해 얻은 것들은 결과적으로 모두 우리의 노하우로 남았다.

AI 콘텐츠를 만들면서 많은 사람들이 ‘AI 콘텐츠가 상업화 될 수 있는지’, ‘감정을 불러일으킬 수 있을지’를 질문한다. 우리는 그런 콘텐츠를 만들기 위해 꾸준히 노력하고 있다. 하지만 한 가지 분명한 점은, 이야기의 감정을 설계하고 서사를 통제하는 것은 결국 사람의 몫이라는 것이다. AI는 프롬프트를 통해 이미지와 영상을 만들어 주지만, AI는 도구일 뿐, 그 컷들이 어떤 감정을 어떻게 표현할지 결정하고 감동을 만드는 건 결국 창작자다. 그래서 우리는 한 컷, 한 씬, 한 시퀀스를 만들기 위해서 수백 번씩 프롬프트를 수정하고, 원하는 장면을 얻기 위해 노력한다.

우리 팀이 늘 하는 유행어 같은 말이 있다. AI 콘텐츠는 ‘AI가 만드는 것이 아니라, AI로 만드는 것이다.’ 이 모든 과정이 AI가 뚝딱 만들어주는 것이 아니라 창작자가 한땀 한땀 만들어 엮어가는 것이다.

주인공 마테오만 하더라도 어린 시절부터 노년까지 총 5명의 인물 섭외가 필요하고, 광활한 아보카도 농장과 공장, 대저택을 다 태우고 폭발시키고, 몇 번의 계절을 지나는 등, 실제로 촬영하기엔 제약이 많은 콘텐츠지만 AI이기에 상상을 제한할 필요 없이 마음껏 펼칠 수 있었다. 또한 영어가 되는 AI 배우를 바로 생성하여 제작할 수 있었던 점은 글로벌 마켓과 컨퍼런스 등에서도 우리 작품을 많은 사람들에게 선보일 수 있는 장점 중에 하나였다.

그 외에는 사실상 모든 작업 단계가 도전의 연속이었다. 그때 당시의 기술 수준으로 16분 길이의 영화를 만든다는 것부터가 큰 도전이었다. 초반에는 프로그램 발전이 우리가 의도한 수준만큼 구현되지 않아서 복잡한 프로그램을 연구해가며 쓰기도 했다. 며칠을 연구했지만 결과물이 마음에 들지 않았고, 끝내 해결하지 못해 여러 방면으로 방법을 찾던 찰나, 한 회사에서 해당 기능을 서비스하기 시작하면서 몇 날 며칠을 연구한 것이 클릭 한 번으로 성공하는 일도 있었다. 프롬프트 또한 각 프로그램별로 잘 반응하는 것과 그렇지 않은 것들이 있어서 프로그램에 맞춰 연구를 해가며 수많은 크레딧(비용)을 소모했어야 했는데, 이렇게 시간과 돈을 쏟아 부으며 시행착오를 통해 얻은 것들은 결과적으로 모두 우리의 노하우로 남았다.

AI 콘텐츠를 만들면서 많은 사람들이 ‘AI 콘텐츠가 상업화 될 수 있는지’, ‘감정을 불러일으킬 수 있을지’를 질문한다. 우리는 그런 콘텐츠를 만들기 위해 꾸준히 노력하고 있다. 하지만 한 가지 분명한 점은, 이야기의 감정을 설계하고 서사를 통제하는 것은 결국 사람의 몫이라는 것이다. AI는 프롬프트를 통해 이미지와 영상을 만들어 주지만, AI는 도구일 뿐, 그 컷들이 어떤 감정을 어떻게 표현할지 결정하고 감동을 만드는 건 결국 창작자다. 그래서 우리는 한 컷, 한 씬, 한 시퀀스를 만들기 위해서 수백 번씩 프롬프트를 수정하고, 원하는 장면을 얻기 위해 노력한다.

우리 팀이 늘 하는 유행어 같은 말이 있다. AI 콘텐츠는 ‘AI가 만드는 것이 아니라, AI로 만드는 것이다.’ 이 모든 과정이 AI가 뚝딱 만들어주는 것이 아니라 창작자가 한땀 한땀 만들어 엮어가는 것이다.

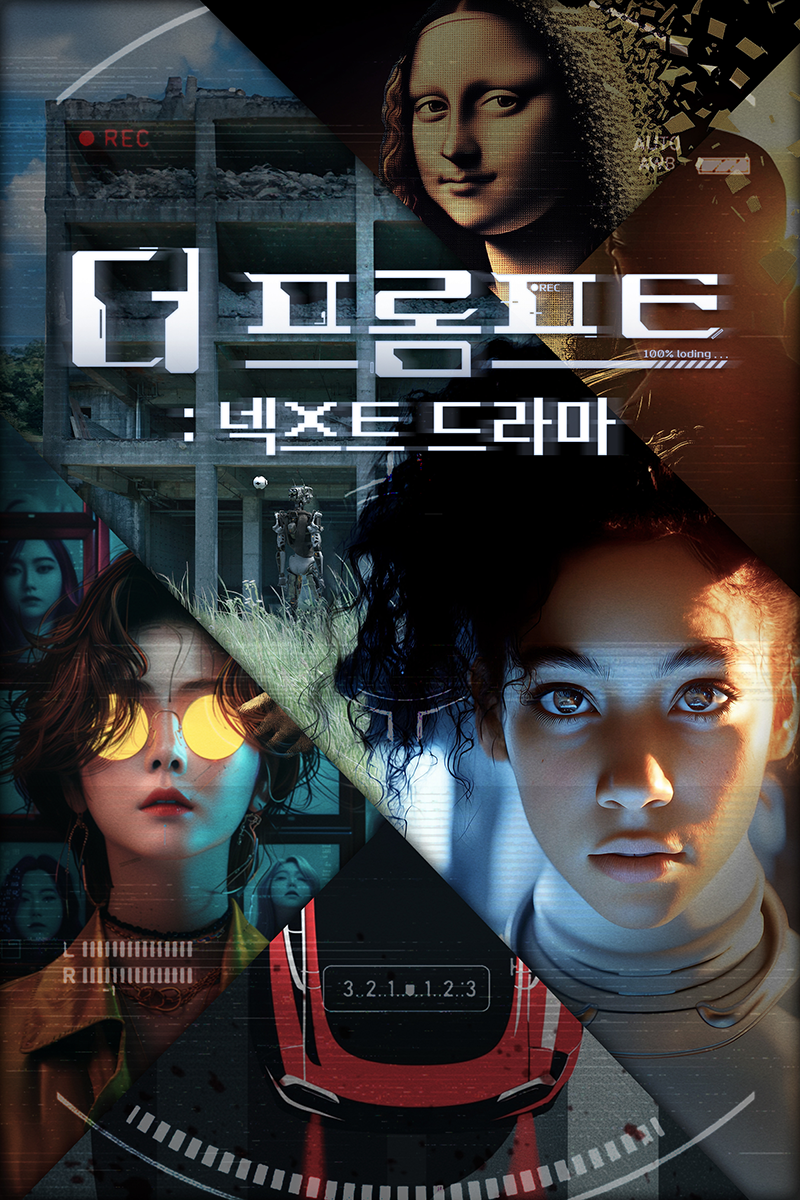

웨이브 AI 영화 ‘더 프롬프트: 넥스트 드라마’

영화제 수상 이후에는 다양한 분야에서 협업 제안과 강연 요청이 이어졌다. MBC C&I ‘AI 콘텐츠 랩’의 대표 감독으로 활동하며 미드저니, 런웨이, 일레븐랩스 등 글로벌 AI 기업과의 밋업(Meet-up) 행사를 함께 주최하는 등 활동의 폭이 넓어졌고, AI 기술을 활용한 광고 영상 제작, AI 영화 제작과 관련된 온/오프라인 교육, 신규 IP 개발 등을 통해 수익 구조도 만들어가고 있다. 또한, <마테오>, <목격자> 이외 AI 콘텐츠 랩의 작품들이 OTT 플랫폼인 웨이브(Wavve)에 ‘더 프롬프트: 넥스트 드라마’라는 콘텐츠로 정식 서비스 됐는데, 이는 OTT 최초의 AI 콘텐츠 사례로, 앞으로의 산업 저변을 확대하는데 조금이나마 긍정적인 영향을 미칠 수 있기를 바란다.

기술이 전부는 아니다, AI 창작의 본질

강의와 워크숍을 진행하며 ‘이제 AI 기술은 누구나 사용할 수 있을텐데, 과연 경쟁력이 있을까?’라는 질문을 받곤 한다. 이 부분에 대해서는 기술이 보편화될수록 나만의 이야기를 나만의 감성으로 전달하고, 보는 이의 감정을 건드릴 수 있는 기획과 스토리텔링 능력이 경쟁력이 될 것이라는 확신이 있다. ‘AI로 만든 영상은 감동이 없다’거나, ‘모두 같은 스타일로 보인다’는 반응도 많았는데, 감사하게도 <마테오>와 <목격자>를 본 이후에는 AI 영상에도 내러티브와 감정을 담을 수 있는 가능성을 발견했다는 분들도 많았고, 직접 실습하면서 창작자들이 AI를 대하는 시선이 점차 바뀌는 것도 느낄 수 있었다.

우리는 강연에서 단순한 툴 사용법을 넘어, 생각과 감정을 언어로 표현하고 이야기로 연출하는 부분을 강조한다. 자본과 기술력만으로 영화를 만드는 시대는 끝났다. 이제는 상상력이 더 중요한 시기다. 기술보다는 스토리텔링이 훨씬 중요해졌다. 덧붙여 기본기와 상상력, 예민한 감수성이 중요해지는 시대가 왔다. 생성형 AI 프로그램은 누구나 쓸 수 있는 도구가 됐고, AI는 같은 장면을 의도했더라도 어떤 프롬프트를 입력하느냐에 따라 결과물이 달라진다는 점에서 창작자의 개성과 연출 의도, 하고자 하는 이야기가 더 중요해진다고 생각한다. 결국 근본은 스토리텔링에 있다.

현재 마테오 AI 스튜디오에서 만들고 있는 차기작 <라파엘>(가제)은 AI 100%로 제작하는 70분 길이의 장편 영화다. AI 콘텐츠의 가장 큰 장점은 소규모 창작자들도 적은 비용으로 자신만의 이야기를 세상에 선보일 수 있다는 점이라고 생각한다. 아직 기술적 한계가 존재하기에 풀어나가야 할 과제가 많지만, 오히려 이런 한계는 새로운 이야기를 발견할 가능성을 높여준다. 이번 작품은 이러한 기술적 한계를 이야기 안에 녹여 '감정을 감추는 안드로이드'라는 캐릭터로 연기의 부자연스러움을 세계관으로 포함했다. 이런 식으로 AI 콘텐츠를 더 연구하며 AI 영상만의 특성, 문법을 잘 만들어 나간다면, AI 영화가 하나의 장르로서 자리매김할 수 있을 거라 기대한다.

정책 차원에서 소규모 창작자들을 지원하는 프로그램이 앞으로 더 많이 확대되기를 바란다. <마테오> 또한 그런 지원이 있었기에 탄생할 수 있었다. 현재는 큰 규모의 기업이 도전할 수 있는 사업이 많은데, 초기 창작자들이 안정적으로 시장에 정착해 다양한 사업화 사례를 만들 수 있는 기회가 많아지길 희망한다. AI 콘텐츠 창작 지원 등 다양한 형태의 사업이 많아진다면 더 많은 가능성과 사례들이 나올 것이라 기대한다.

마지막으로, AI는 결코 창작자를 위협하는 존재가 아니라는 점을 강조하고 싶다. 우리가 해야 할 질문은 ‘AI가 창작자를 대체할까?’가 아니라 ‘어떻게 하면 창작자가 AI를 자신만의 이야기 창작에 활용할 수 있을까?’여야 한다. 마테오 AI 스튜디오는 앞으로도 이 질문을 품고 계속 도전할 계획이다. 기술이 진화해도, 감동을 만드는 건 결국 사람이라는 믿음을 가지고 말이다.

우리는 강연에서 단순한 툴 사용법을 넘어, 생각과 감정을 언어로 표현하고 이야기로 연출하는 부분을 강조한다. 자본과 기술력만으로 영화를 만드는 시대는 끝났다. 이제는 상상력이 더 중요한 시기다. 기술보다는 스토리텔링이 훨씬 중요해졌다. 덧붙여 기본기와 상상력, 예민한 감수성이 중요해지는 시대가 왔다. 생성형 AI 프로그램은 누구나 쓸 수 있는 도구가 됐고, AI는 같은 장면을 의도했더라도 어떤 프롬프트를 입력하느냐에 따라 결과물이 달라진다는 점에서 창작자의 개성과 연출 의도, 하고자 하는 이야기가 더 중요해진다고 생각한다. 결국 근본은 스토리텔링에 있다.

현재 마테오 AI 스튜디오에서 만들고 있는 차기작 <라파엘>(가제)은 AI 100%로 제작하는 70분 길이의 장편 영화다. AI 콘텐츠의 가장 큰 장점은 소규모 창작자들도 적은 비용으로 자신만의 이야기를 세상에 선보일 수 있다는 점이라고 생각한다. 아직 기술적 한계가 존재하기에 풀어나가야 할 과제가 많지만, 오히려 이런 한계는 새로운 이야기를 발견할 가능성을 높여준다. 이번 작품은 이러한 기술적 한계를 이야기 안에 녹여 '감정을 감추는 안드로이드'라는 캐릭터로 연기의 부자연스러움을 세계관으로 포함했다. 이런 식으로 AI 콘텐츠를 더 연구하며 AI 영상만의 특성, 문법을 잘 만들어 나간다면, AI 영화가 하나의 장르로서 자리매김할 수 있을 거라 기대한다.

정책 차원에서 소규모 창작자들을 지원하는 프로그램이 앞으로 더 많이 확대되기를 바란다. <마테오> 또한 그런 지원이 있었기에 탄생할 수 있었다. 현재는 큰 규모의 기업이 도전할 수 있는 사업이 많은데, 초기 창작자들이 안정적으로 시장에 정착해 다양한 사업화 사례를 만들 수 있는 기회가 많아지길 희망한다. AI 콘텐츠 창작 지원 등 다양한 형태의 사업이 많아진다면 더 많은 가능성과 사례들이 나올 것이라 기대한다.

마지막으로, AI는 결코 창작자를 위협하는 존재가 아니라는 점을 강조하고 싶다. 우리가 해야 할 질문은 ‘AI가 창작자를 대체할까?’가 아니라 ‘어떻게 하면 창작자가 AI를 자신만의 이야기 창작에 활용할 수 있을까?’여야 한다. 마테오 AI 스튜디오는 앞으로도 이 질문을 품고 계속 도전할 계획이다. 기술이 진화해도, 감동을 만드는 건 결국 사람이라는 믿음을 가지고 말이다.

Stock Inside

2025년 3~4월 엔터 산업 주가 분석

2025년 3~4월 엔터 산업 주가 분석

임수진 대신증권 리서치센터 애널리스트

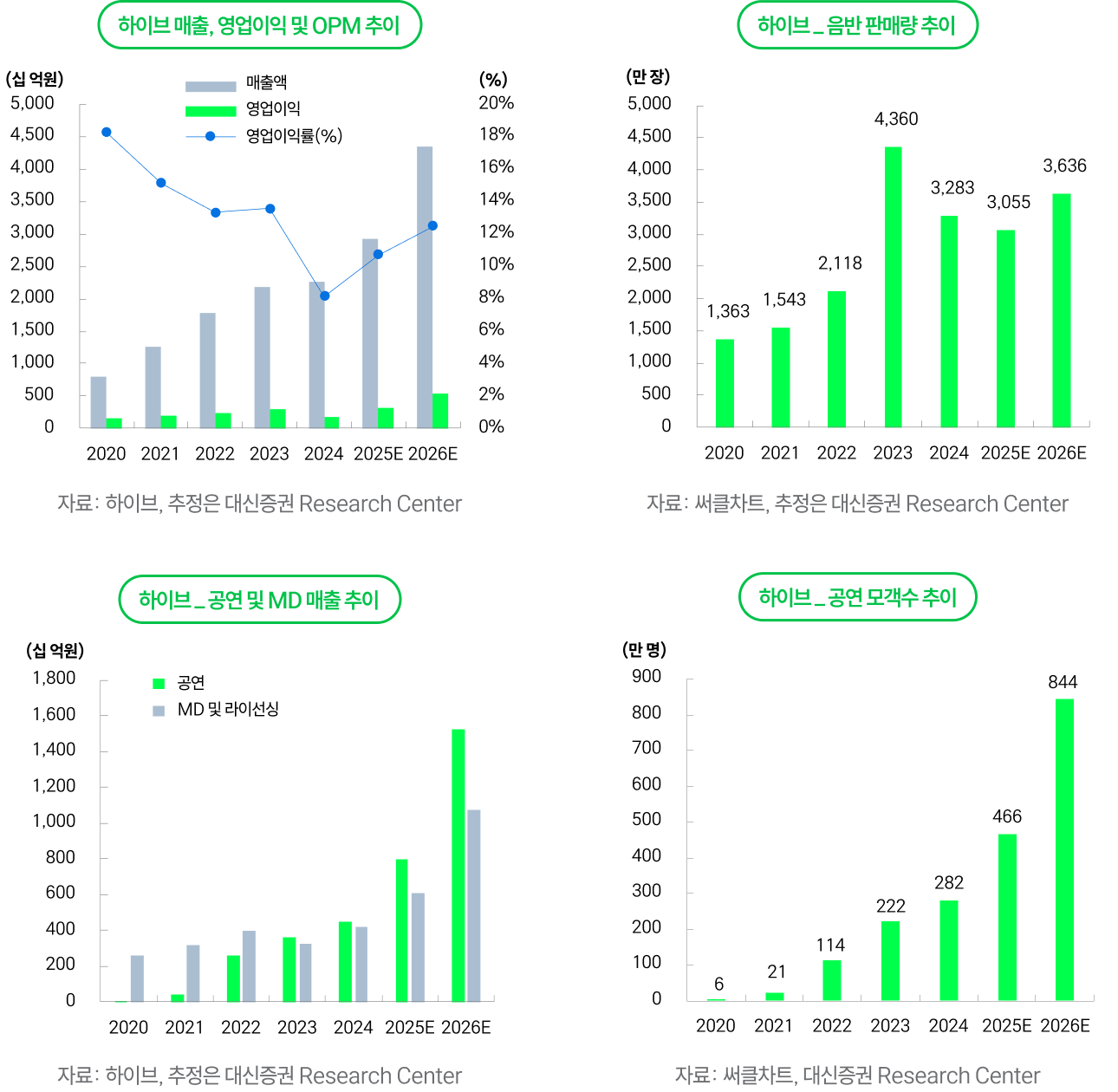

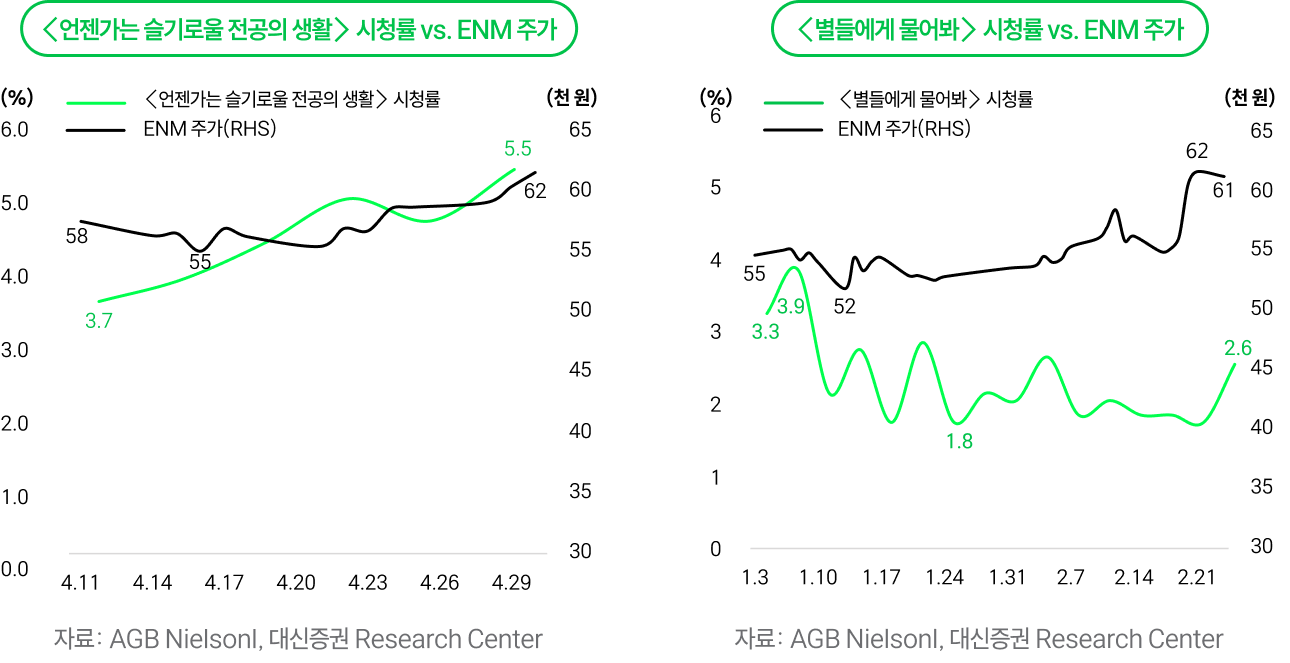

2025년 3~4월 국내 엔터테인먼트 업종은 시장 대비 양호한 수익률을 기록했지만, 종목별 주가 흐름은 실적과 기대 모멘텀에 따라 크게 엇갈렸다. 큐브엔터(+22.5%)와 SM(+21.0%)은 한한령 해제 기대감이 주가 상승을 견인했고, 디어유(+10.6%)는 중국 서비스 출시 및 플랫폼 확장에 따른 기대감이 반영됐다. 반면 하이브(+3.7%)와 YG(+6.5%)는 실적 공백 구간에서 제한적인 반응을 보였으며, JYP(-17.9%)는 1분기 실적 우려로 큰 조정을 겪었다. 전반적으로 한한령 해제 이슈, 실적 발표, 아티스트 활동 일정 등 이벤트에 따른 종목별 주가 등락이 확인됐다.

또한 엔터 산업은 중국의 한한령 해제 기대감이 고조되어감에 따라 실적 측면에서도 긍정적인 흐름을 보였다. 윤수현, '호미들' 등 일부 아티스트의 중국 공연이 공식 허가를 받으며 정책 완화 가능성이 부각됐고, 일부 케이팝 아이돌 공연 역시 한한령 이후 처음으로 문화부의 승인을 받는 등 변화가 나타났다. 다만 정치·외교적 불확실성이 여전해 전면 해제까지는 시간이 필요하며, 시장은 하반기 APEC 회담을 전후해 본격적인 문화 교류 재개 여부에 주목하고 있다.

실적 측면에서는 공연과 MD 부문이 고성장하며 대부분 기업이 기대치를 상회했고, YG는 MD 전략 변화에 따른 분기 최대 매출, SM은 중국향 음원 이익 반영, 하이브는 평균 티켓 가격(ATP, Average Ticket Price) 상승과 모객 확대를 기반으로 양호한 흐름을 나타냈다. JYP는 1분기 부진했지만 신인 IP 성장세는 긍정적으로 평가된다. 아울러 SM의 하츠투하츠, JYP의 킥플립 등 신인 아티스트들의 초동 성과가 기대치를 웃돌았고, 하이브와 YG는 하반기 신인 보이그룹 데뷔를 예고하며 라인업 확장에 나섰다. 하이브와 JYP의 해외 현지화 그룹 전략도 본격화되며 중장기적으로 글로벌 시장 내 공연 기반 수익 확대가 기대된다.

I. 2025년 3~4월 업종별 주가 분석

1. 엔터테인먼트

1) 엔터 산업, 기대 반 우려 반

1. 엔터테인먼트

1) 엔터 산업, 기대 반 우려 반

2025년 3~4월 국내 엔터테인먼트 업종은 시장 대비 견조한 흐름을 보였지만, 종목 간 격차가 심화되며 실적 및 기대 모멘텀에 따른 주가 반응이 극명하게 엇갈렸다. 코스피는 3월 -2.0% 하락했다가 4월 +3.0% 반등하며 두 달 누적으로 +0.9% 상승했고, 코스닥은 3월 -9.6% 급락 후 4월 +6.6% 회복하며 누적 -3.6%를 기록했다. 반면 주요 엔터 상장사들은 이를 상회하는 수익률을 나타내며 시장 대비 상대적 강세를 보였다.

3~4월 누적 기준으로 큐브엔터는 +22.5%로 업종 내 최고 수익률을 기록했고, SM(+21.0%), 디어유(+10.6%), 하이브(+3.7%), YG(+6.5%) 등도 견조한 흐름을 나타냈다. 특히 디어유는 중국 서비스 출시 기대감과 함께 NCT WISH, 라이즈의 플랫폼 입점에 따른 수익성 개선 기대가 반영된 모습이다. 큐브엔터와 SM은 중국 팬덤 비중이 높은 엔터사로, 한한령 해제 시 가장 직접적인 수혜가 가능하다는 점에서 강력한 기대감이 주가에 반영됐다.

하이브는 세븐틴·TXT·엔하이픈의 공연 실적이 긍정적이었지만, 1분기 메가 IP의 활동 부재에 따라 실적 부진이 예상됐고, 컨센서스 하향 조정이 주가에 선반영되며 누적 수익률이 +3.7%에 그쳤다. YG는 상반기 아티스트 활동이 많지 않아 실적 비수기로 평가되며 제한적인 주가 반응을 보였지만, 블랙핑크 관련 기대감이 하반기 모멘텀으로 작용하며 하이브와 JYP 대비 상대적으로 아웃퍼폼하는 모습을 보였다.

가장 큰 변동성을 보인 곳은 JYP 였다. JYP는 3월 -29.8% 급락 이후, 4월 +16.9% 반등했지만, 1분기 메가 IP의 활동 부재로 실적 부진이 예상되며 컨센서스 하향 조정이 반영된 가운데, 두 달 누적으로는 -17.9% 하락했다. 다만 2분기부터 대형 아티스트의 활동 재개가 예정되어 반등 여력은 충분하다는 평가다.

전반적으로 3~4월 엔터주는 실적과 이벤트에 따라 차별화된 변화를 보였다. 주가 상승 종목은 공통적으로 실적 서프라이즈(SM), 중국 기대감(디어유, 큐브, SM)이 반영된 종목 중심이었고, 하락 종목은 실적 공백 또는 기대 대비 부족한 실적 모멘텀이 주가를 제한했다. 이러한 흐름은 2025년 2분기에도 지속될 것으로 예상되며, 실적 발표와 함께 아티스트 활동 계획이 구체화되는 시점에서 종목별 주가 리레이팅(재평가)이 이어질 것으로 전망된다.

외부 모멘텀으로는 한한령 해제 기대감과 중국 공연 재개 움직임이 3~4월 주가에 중요한 변수로 작용했다. 특히 일부 기획사는 중국 공연 승인과 관련된 뉴스가 주가를 견인했고, 3분기 이후 블랙핑크·BTS·세븐틴 등 메가 IP의 활동이 본격화되면 실적뿐 아니라 멀티플 리레이팅 측면에서도 긍정적인 재평가가 가능할 것으로 보인다.

추후 엔터 업종은 외형 성장보다는 수익성과 이벤트 기반의 선별적 반응이 강화된 시기로, 연중 실적과 이벤트에 따른 탄력적 주가 흐름이 이어질 가능성이 높다. 특히 실적이 확인되는 2분기와 하반기 대형 투어 일정, 중국 이슈의 가시화 등은 업종 내 종목 간 명확한 격차를 만들어내는 주요 변수가 될 전망이다.

3~4월 누적 기준으로 큐브엔터는 +22.5%로 업종 내 최고 수익률을 기록했고, SM(+21.0%), 디어유(+10.6%), 하이브(+3.7%), YG(+6.5%) 등도 견조한 흐름을 나타냈다. 특히 디어유는 중국 서비스 출시 기대감과 함께 NCT WISH, 라이즈의 플랫폼 입점에 따른 수익성 개선 기대가 반영된 모습이다. 큐브엔터와 SM은 중국 팬덤 비중이 높은 엔터사로, 한한령 해제 시 가장 직접적인 수혜가 가능하다는 점에서 강력한 기대감이 주가에 반영됐다.

하이브는 세븐틴·TXT·엔하이픈의 공연 실적이 긍정적이었지만, 1분기 메가 IP의 활동 부재에 따라 실적 부진이 예상됐고, 컨센서스 하향 조정이 주가에 선반영되며 누적 수익률이 +3.7%에 그쳤다. YG는 상반기 아티스트 활동이 많지 않아 실적 비수기로 평가되며 제한적인 주가 반응을 보였지만, 블랙핑크 관련 기대감이 하반기 모멘텀으로 작용하며 하이브와 JYP 대비 상대적으로 아웃퍼폼하는 모습을 보였다.

가장 큰 변동성을 보인 곳은 JYP 였다. JYP는 3월 -29.8% 급락 이후, 4월 +16.9% 반등했지만, 1분기 메가 IP의 활동 부재로 실적 부진이 예상되며 컨센서스 하향 조정이 반영된 가운데, 두 달 누적으로는 -17.9% 하락했다. 다만 2분기부터 대형 아티스트의 활동 재개가 예정되어 반등 여력은 충분하다는 평가다.

전반적으로 3~4월 엔터주는 실적과 이벤트에 따라 차별화된 변화를 보였다. 주가 상승 종목은 공통적으로 실적 서프라이즈(SM), 중국 기대감(디어유, 큐브, SM)이 반영된 종목 중심이었고, 하락 종목은 실적 공백 또는 기대 대비 부족한 실적 모멘텀이 주가를 제한했다. 이러한 흐름은 2025년 2분기에도 지속될 것으로 예상되며, 실적 발표와 함께 아티스트 활동 계획이 구체화되는 시점에서 종목별 주가 리레이팅(재평가)이 이어질 것으로 전망된다.

외부 모멘텀으로는 한한령 해제 기대감과 중국 공연 재개 움직임이 3~4월 주가에 중요한 변수로 작용했다. 특히 일부 기획사는 중국 공연 승인과 관련된 뉴스가 주가를 견인했고, 3분기 이후 블랙핑크·BTS·세븐틴 등 메가 IP의 활동이 본격화되면 실적뿐 아니라 멀티플 리레이팅 측면에서도 긍정적인 재평가가 가능할 것으로 보인다.

추후 엔터 업종은 외형 성장보다는 수익성과 이벤트 기반의 선별적 반응이 강화된 시기로, 연중 실적과 이벤트에 따른 탄력적 주가 흐름이 이어질 가능성이 높다. 특히 실적이 확인되는 2분기와 하반기 대형 투어 일정, 중국 이슈의 가시화 등은 업종 내 종목 간 명확한 격차를 만들어내는 주요 변수가 될 전망이다.

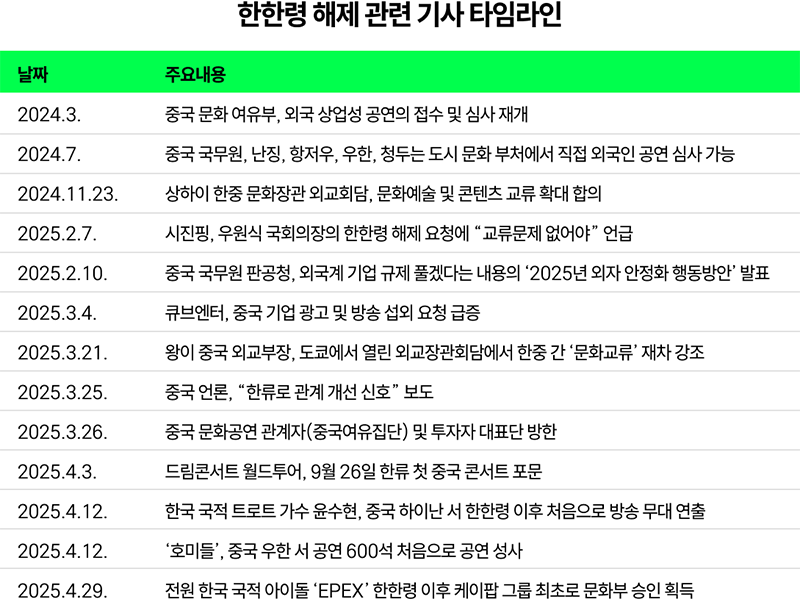

2) 중국 한한령 해제 업데이트: 기대에서 현실로, 그러나 불확실성 여전

2024년 하반기부터 꾸준히 제기되어 온 한한령 해제 기대감은 2025년 들어 점차 현실화되는 양상을 보이고 있다. 특히 1분기에는 한국 아티스트의 중국 공연이 잇따라 허가되며 한한령의 실질적 해제에 대한 기대감이 크게 고조됐다. 4월에는 가수 윤수현, 힙합 그룹 '호미들'이 중국에서 성공적인 공연을 진행했고, 5월에는 아이돌 그룹 이펙스(EPEX)의 단독 공연이 푸저우시 문화관광국의 공식 허가를 받으며 진행될 예정이었다. 이는 2016년 사드 사태 이후 처음으로 케이팝 아이돌이 중국 정부의 허가를 받은 공식 공연이라는 점에서 상징성이 매우 컸다. 비록 이후 이펙스의 공연이 돌연 연기되며 우려가 제기됐으나, 중국 내 공연 허가가 현실화되고 있다는 점에서 변화의 초기 신호로 해석된다.

다만 정치적 변수와 외교적 불확실성은 여전하다. 특히 2025년 5월 초 발생한 중국의 서해 구조물 설치는 한중 관계에 긴장감을 높이는 요인으로, 한한령 해제의 시점이 다시금 지연될 수 있다는 우려도 제기됐다. 이와 관련해 외교부 고위 관계자는 “한류 관련 교류는 민간 영역에서 점진적으로 회복되고 있지만, 전면 해제에는 정치 외교 리스크가 상존한다”고 언급하기도 했다. 이는 현재 하이난 등 국지적 허용 형태로 진행 중인 공연 허가가 단기 이벤트에 그칠 수 있음을 시사하는 대목이다.

시장에서는 한한령 해제가 전면화되기 위해서는 두 가지 조건이 충족되어야 한다고 본다. 첫째, 양국 정부 간의 외교 채널 정상화와 문화 교류 재개에 대한 공식적인 합의가 필요하다. 둘째, 한국 아티스트의 비자 발급 및 현지 기획사와의 협력 체계가 제도적으로 안정화되어야 한다. 현재는 개별 도시 정부나 문화 기관의 판단에 따라 공연이 허용되는 사례가 대부분으로, 여전히 불확실성이 내재된 상황이다.

실제 주가 반응도 선반영되는 흐름이다. SM, 큐브엔터는 3~4월 중 각각 +21%, +23% 상승하며 기대감을 반영한 반면, YG와 하이브는 아직 기대감 반영이 제한적인 수준에 머무르고 있다. 이는 블랙핑크와 BTS라는 메가 IP의 실제 중국 활동이 재개되는 시점에서 후행적으로 주가가 반응할 가능성이 있음을 의미한다.

향후 주목할 포인트는 2025년 하반기 APEC 정상회담 전후 시점이다. 양국 간 정치 이벤트를 계기로 문화 교류 재개가 공식화될 경우, 엔터 업종은 단기적인 실적 반등뿐 아니라 멀티플 리레이팅의 근거를 확보할 수 있다.

중국 시장 재진입은 업계 전반의 실적 가이던스를 상향 조정할 수 있는 트리거로 작용할 것으로 예측되며, 2026년도 기준 +20~30% 매출 성장 효과가 기대된다. 중국 시장의 가장 큰 강점은 1) 높은 대기 수요와 2) 도시당 밀집도가 높아 더욱 큰 규모의 공연장에서의 공연이 가능하다는 점이다. 큐브의 아이들은 회당 모객 수 1만 명 대임에도 중국 내 공연 회당 모객 수는 2.5만 명이 가능할 전망이다. 또한, 월드투어 이후 신규 팬덤 유입으로 전 부문의 매출 성장이 중장기적으로 이어질 것으로 기대되기 때문에 주가에서는 추가적인 업사이드를 기대할 수 있다.

다만 정치적 변수와 외교적 불확실성은 여전하다. 특히 2025년 5월 초 발생한 중국의 서해 구조물 설치는 한중 관계에 긴장감을 높이는 요인으로, 한한령 해제의 시점이 다시금 지연될 수 있다는 우려도 제기됐다. 이와 관련해 외교부 고위 관계자는 “한류 관련 교류는 민간 영역에서 점진적으로 회복되고 있지만, 전면 해제에는 정치 외교 리스크가 상존한다”고 언급하기도 했다. 이는 현재 하이난 등 국지적 허용 형태로 진행 중인 공연 허가가 단기 이벤트에 그칠 수 있음을 시사하는 대목이다.

시장에서는 한한령 해제가 전면화되기 위해서는 두 가지 조건이 충족되어야 한다고 본다. 첫째, 양국 정부 간의 외교 채널 정상화와 문화 교류 재개에 대한 공식적인 합의가 필요하다. 둘째, 한국 아티스트의 비자 발급 및 현지 기획사와의 협력 체계가 제도적으로 안정화되어야 한다. 현재는 개별 도시 정부나 문화 기관의 판단에 따라 공연이 허용되는 사례가 대부분으로, 여전히 불확실성이 내재된 상황이다.

실제 주가 반응도 선반영되는 흐름이다. SM, 큐브엔터는 3~4월 중 각각 +21%, +23% 상승하며 기대감을 반영한 반면, YG와 하이브는 아직 기대감 반영이 제한적인 수준에 머무르고 있다. 이는 블랙핑크와 BTS라는 메가 IP의 실제 중국 활동이 재개되는 시점에서 후행적으로 주가가 반응할 가능성이 있음을 의미한다.

향후 주목할 포인트는 2025년 하반기 APEC 정상회담 전후 시점이다. 양국 간 정치 이벤트를 계기로 문화 교류 재개가 공식화될 경우, 엔터 업종은 단기적인 실적 반등뿐 아니라 멀티플 리레이팅의 근거를 확보할 수 있다.

중국 시장 재진입은 업계 전반의 실적 가이던스를 상향 조정할 수 있는 트리거로 작용할 것으로 예측되며, 2026년도 기준 +20~30% 매출 성장 효과가 기대된다. 중국 시장의 가장 큰 강점은 1) 높은 대기 수요와 2) 도시당 밀집도가 높아 더욱 큰 규모의 공연장에서의 공연이 가능하다는 점이다. 큐브의 아이들은 회당 모객 수 1만 명 대임에도 중국 내 공연 회당 모객 수는 2.5만 명이 가능할 전망이다. 또한, 월드투어 이후 신규 팬덤 유입으로 전 부문의 매출 성장이 중장기적으로 이어질 것으로 기대되기 때문에 주가에서는 추가적인 업사이드를 기대할 수 있다.

자료: 언론보도, 대신증권 Research Center

(좌)자료: C9엔터테인먼트, 대신증권 Research Center, (우) 자료: 언론보도, 대신증권 Research Center

3) 1Q25 Review: 공연·MD 기대 상회, 수익 모델의 확장 확인

2025년 1분기 엔터테인먼트 산업은 전반적으로 공연과 MD 부문의 고성장세가 두드러지며, 주요 기업들이 시장 기대치를 상회하는 실적을 발표했다. 이는 단순히 전년 동기 대비 실적 회복에 그치는 수준이 아니라, 전방위적으로 수익 구조의 질적 개선이 이루어졌다는 점에서 의미가 크다.

특히 공연 부문에서는 회차 증가뿐 아니라 평균 모객 수의 증가, 해외 투어에서의 개런티 상승, 공연 평균 티켓 가격의 상향 등 다방면에서의 개선이 동시에 나타났다. MD 부문 역시 아티스트별 라인업 강화 및 상품 포트폴리오 확대, 도시별 팝업 스토어 운영 등 전략적 변화가 반영되며 대부분의 기업이 분기 기준 사상 최대 또는 기대치를 상회하는 매출을 기록했다. 이러한 성과는 하반기 실적에 대한 기대감을 높이며, 일부 기업은 연간 가이던스를 상향 조정하거나 추정치 조정이 이루어지는 모습도 확인된다.

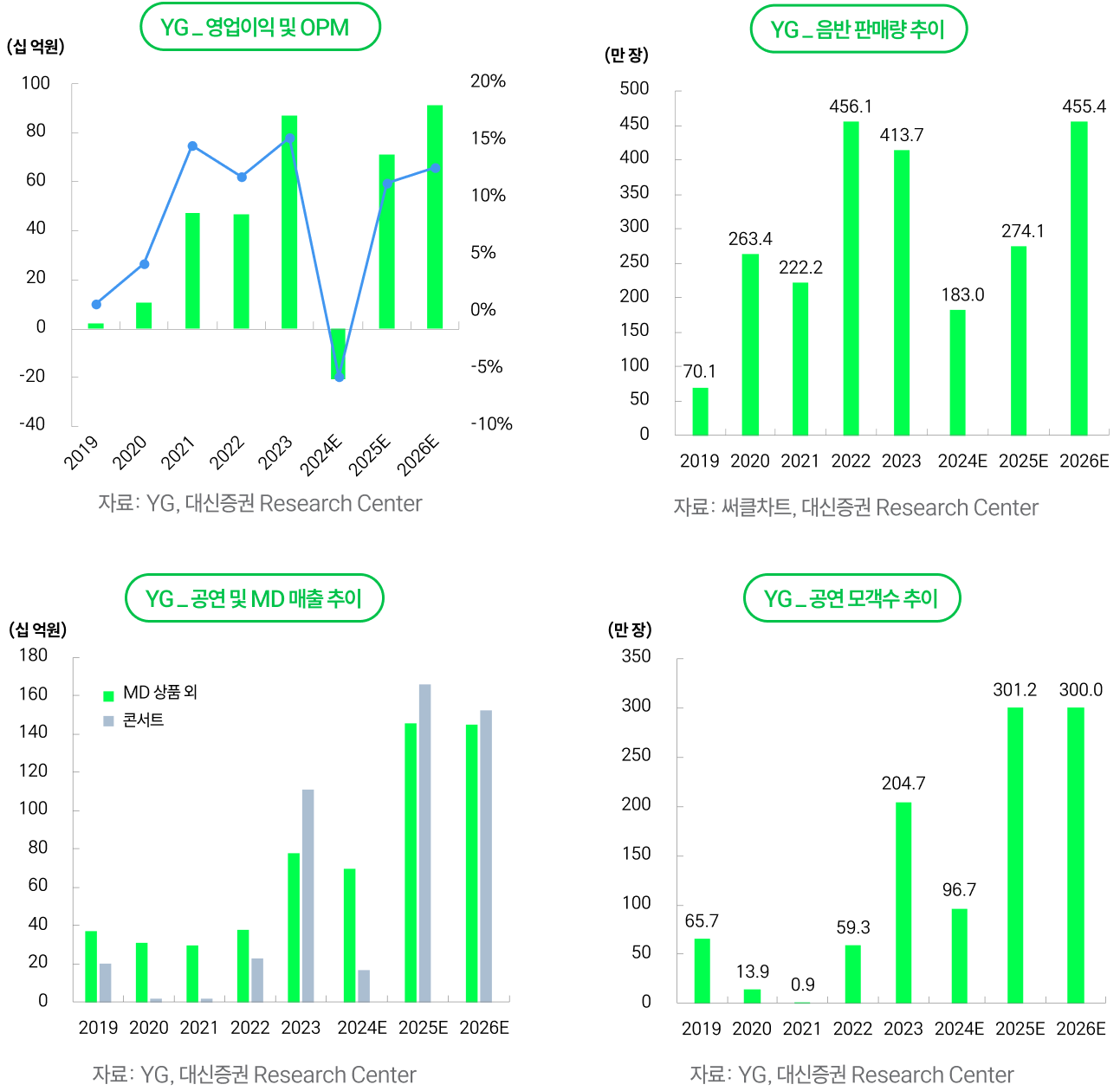

먼저, YG는 1분기 연결 매출 1,002억 원, 영업이익 95억 원으로 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 핵심은 MD 매출의 급증이다. 베이비몬스터의 월드투어와 함께 진행된 도시별 팝업 스토어가 성황을 이루며 MD 매출이 분기 기준 사상 최대인 260억 원을 기록했다. 이는 블랙핑크 활동 시기가 포함된 과거 최대치도 상회하는 수치다. 더불어 YG PLUS가 1분기 약 40억 원의 영업이익을 기록하며 연결 실적 개선에 기여했고, YG인베스트먼트는 42억 원의 투자이익을 인식했다. 수익 구조의 다변화가 안정적으로 작동하고 있다는 점이 확인되며, 3분기부터는 블랙핑크의 월드투어가 예정되어 있어 관련 MD 매출이 본격화될 경우 중장기 실적 레벨이 한 단계 상향될 가능성이 높다. YG는 저연차 IP 성장뿐 아니라 고연차 IP의 활용성도 다시금 주목받고 있다.

특히 공연 부문에서는 회차 증가뿐 아니라 평균 모객 수의 증가, 해외 투어에서의 개런티 상승, 공연 평균 티켓 가격의 상향 등 다방면에서의 개선이 동시에 나타났다. MD 부문 역시 아티스트별 라인업 강화 및 상품 포트폴리오 확대, 도시별 팝업 스토어 운영 등 전략적 변화가 반영되며 대부분의 기업이 분기 기준 사상 최대 또는 기대치를 상회하는 매출을 기록했다. 이러한 성과는 하반기 실적에 대한 기대감을 높이며, 일부 기업은 연간 가이던스를 상향 조정하거나 추정치 조정이 이루어지는 모습도 확인된다.

먼저, YG는 1분기 연결 매출 1,002억 원, 영업이익 95억 원으로 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 핵심은 MD 매출의 급증이다. 베이비몬스터의 월드투어와 함께 진행된 도시별 팝업 스토어가 성황을 이루며 MD 매출이 분기 기준 사상 최대인 260억 원을 기록했다. 이는 블랙핑크 활동 시기가 포함된 과거 최대치도 상회하는 수치다. 더불어 YG PLUS가 1분기 약 40억 원의 영업이익을 기록하며 연결 실적 개선에 기여했고, YG인베스트먼트는 42억 원의 투자이익을 인식했다. 수익 구조의 다변화가 안정적으로 작동하고 있다는 점이 확인되며, 3분기부터는 블랙핑크의 월드투어가 예정되어 있어 관련 MD 매출이 본격화될 경우 중장기 실적 레벨이 한 단계 상향될 가능성이 높다. YG는 저연차 IP 성장뿐 아니라 고연차 IP의 활용성도 다시금 주목받고 있다.

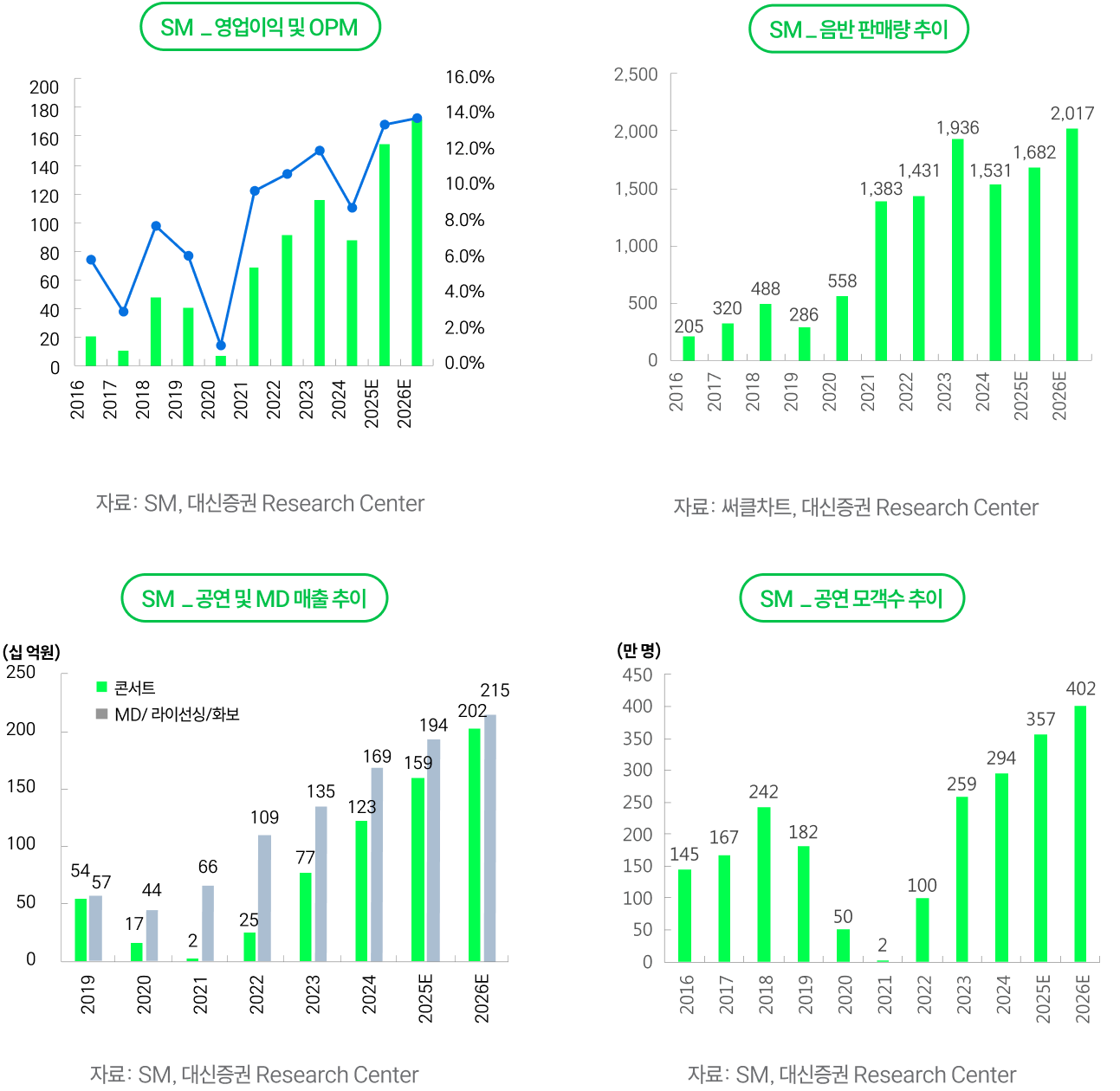

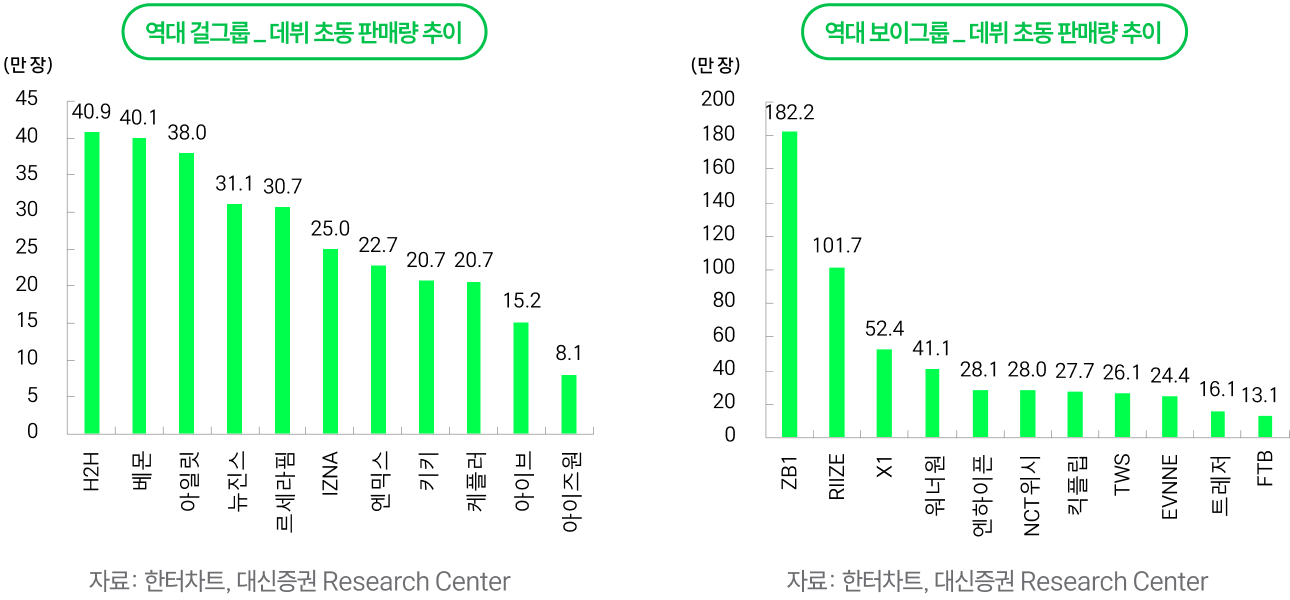

SM은 1분기 연결 매출 2,314억 원, 영업이익 326억 원을 기록하며 당사 추정치와 시장 기대치를 모두 상회했다. 실적 개선의 핵심은 중국향 음원 관련 일회성 이익 약 230억 원이 반영된 점이다. 다만 이를 제외하더라도 본업의 성장세는 유효하게 지속됐다. NCT127, 에스파, 동방신기 등의 월드투어가 집중되며 공연 매출은 390억 원을 기록했고, MD 매출 역시 394억 원으로 양호한 수준을 유지했다. 신인 아티스트의 성장도 돋보였다. 하츠투하츠는 데뷔 초동 기준 역대 여자 신인 그룹 중 최고치를 기록했으며, NCT WISH는 초동 109만 장을 달성하며 신인 보이그룹 중 가장 빠른 성장 속도를 보였다. 2분기부터는 디어유가 연결 편입되며 이익 기여도가 확대될 것으로 예상되며, 자회사 실적의 안정화도 긍정적인 방향으로 작용할 전망이다.

하이브는 1분기 연결 매출 5,006억 원, 영업이익 216억 원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 38.7%, 50.3% 증가한 수치로, 방탄소년단 공백기에도 불구하고 세븐틴, TXT, 엔하이픈 등 다수 IP의 활동이 실적을 견인했다. 공연 매출은 1,552억 원으로 전년 대비 무려 +252% 증가했으며, 월드투어 누적 모객 수는 82만 명에 달했다. ATP는 20.6만 원으로 전년 동기 대비 약 +30% 상승하며 가격 인상에도 불구하고 티켓 수요가 유지되었음을 입증했다. MD 매출도 1,064억 원으로 전년 대비 +75.2% 증가하며 고성장세를 이어갔다. 위버스 기반의 고정 소비와 오프라인 팝업 매장이 결합되며, MD 매출의 안정성과 확장성이 동시에 부각되고 있다. 2분기에는 세븐틴, 엔하이픈, 보이넥스트도어 등의 신보 발매 및 BTS 진의 활동 재개가 예정되어 있어 강한 실적 모멘텀이 기대된다.

JYP는 아직 실적 발표 전이지만, 추정에 따르면 1분기 연결 매출은 1,184억 원(YoY -13.2%), 영업이익은 138억 원(YoY -58.9%) 수준으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다. 실적 부진의 주요 원인은 메가 IP의 신보 부재, 소규모 공연 중심의 활동, 그리고 킥플립 데뷔 프로모션 및 <더 딴따라> 관련 일회성 비용(약 20억 원)으로 예상된다. 다만 신인 IP의 성장 흐름은 긍정적으로 평가된다. 킥플립은 총판매량 32만 장을 기록했으며, 넥스지도 최근 앨범에서 24만 장의 판매고를 올리며 전작 대비 두 배 가까운 성장을 보였다. 2분기에는 스트레이 키즈의 대규모 월드투어를 통한 공연 매출의 급격한 회복이 기대되며, 3분기 트와이스와 엔믹스 등 핵심 아티스트들의 활동도 재개될 예정으로 실적 반등 가능성이 높다.

4) 엔터 산업 신인 성장세

2025년 1분기 신인 아티스트들의 성과는 전반적으로 기대 이상이었다. SM은 하츠투하츠를 통해 여자 신인 그룹 사상 최고 초동 기록을 경신했고, JYP의 킥플립 또한 총판매량 32만 장을 달성하며 신인으로는 이례적인 초반 성적을 기록했다. 두 그룹 모두 팬덤 유입 속도와 구매력 면에서 안정적인 지표를 보이며, 하반기 신인 IP 전개에 대한 시장의 기대감을 높이고 있다.

하이브는 빅히트 레이블에서 신인 보이그룹의 하반기 데뷔를 예고하고 있으며, YG 역시 새로운 보이그룹 데뷔를 계획 중으로 알려져 있다. 하이브의 경우 투어스에 이은 후속 그룹으로, BTS 이후 차세대 글로벌 보이그룹 육성이라는 기조를 유지하고 있는 가운데, 글로벌 음악 트렌드와 연계된 브랜딩 전략에 주목할 필요가 있다. YG의 신인 보이그룹은 베이비몬스터에 이어 아티스트 라인업을 본격 확대하는 전략의 일환으로, 동사의 신규 성장축이 될 것으로 기대된다.

해외 현지화 전략 측면에서도 각 사의 움직임이 본격화되고 있다. 하이브가 론칭한 미국 현지화 걸그룹 캣츠아이는 5월 컴백 이후 스포티파이 주간 스트리밍 횟수 1,256만 회를 돌파하며 빌보드 Hot100 진입도 기대된다. 하반기에는 하이브와 JYP가 각각 남미 지역을 타깃으로 하는 현지화 보이그룹 데뷔 프로젝트를 준비 중이며, 하이브는 6월 일본 현지화 그룹 AOEN의 데뷔와 미국 시장을 겨냥한 현지화 남성 보이그룹 데뷔도 계획 중이다.

해외 현지화 그룹의 경우, 초기에는 비용 투입이 크지만, 중장기적으로는 음원 스트리밍 및 공연 매출을 통해 수익성이 가시화될 수 있다. 특히 서구권 시장에서는 공연 수익 비중이 매우 높은 구조인 만큼, 본격적인 수익 기여는 그룹 활동 3년 차부터 이루어질 가능성이 높다. 이에 따라 글로벌 시장 확대 전략은 단기 실적보다는 중장기 성장의 기반을 마련하는 투자 관점에서 접근할 필요가 있으며, 각 사의 실행력과 지역별 팬덤 전략이 성공의 핵심 변수가 될 전망이다.