[한류몽타주]

[Zoom 1] 케이팝의 새로운 무대, OTT 애니메이션과 <케이팝 데몬 헌터스>

[Zoom 2] 새로운 도약을 준비하는 한국 애니메이션: 플랫폼, 케이팝, AI

[Zoom 3] 콘텐츠 IP 관점에서 본 한국 애니메이션의 성과와 과제

[한류포커스]

[Focus 1] 국경을 넘나드는 K-뷰티: '예쁘다'로 읽는 글로벌 뷰티 패러다임의 전환

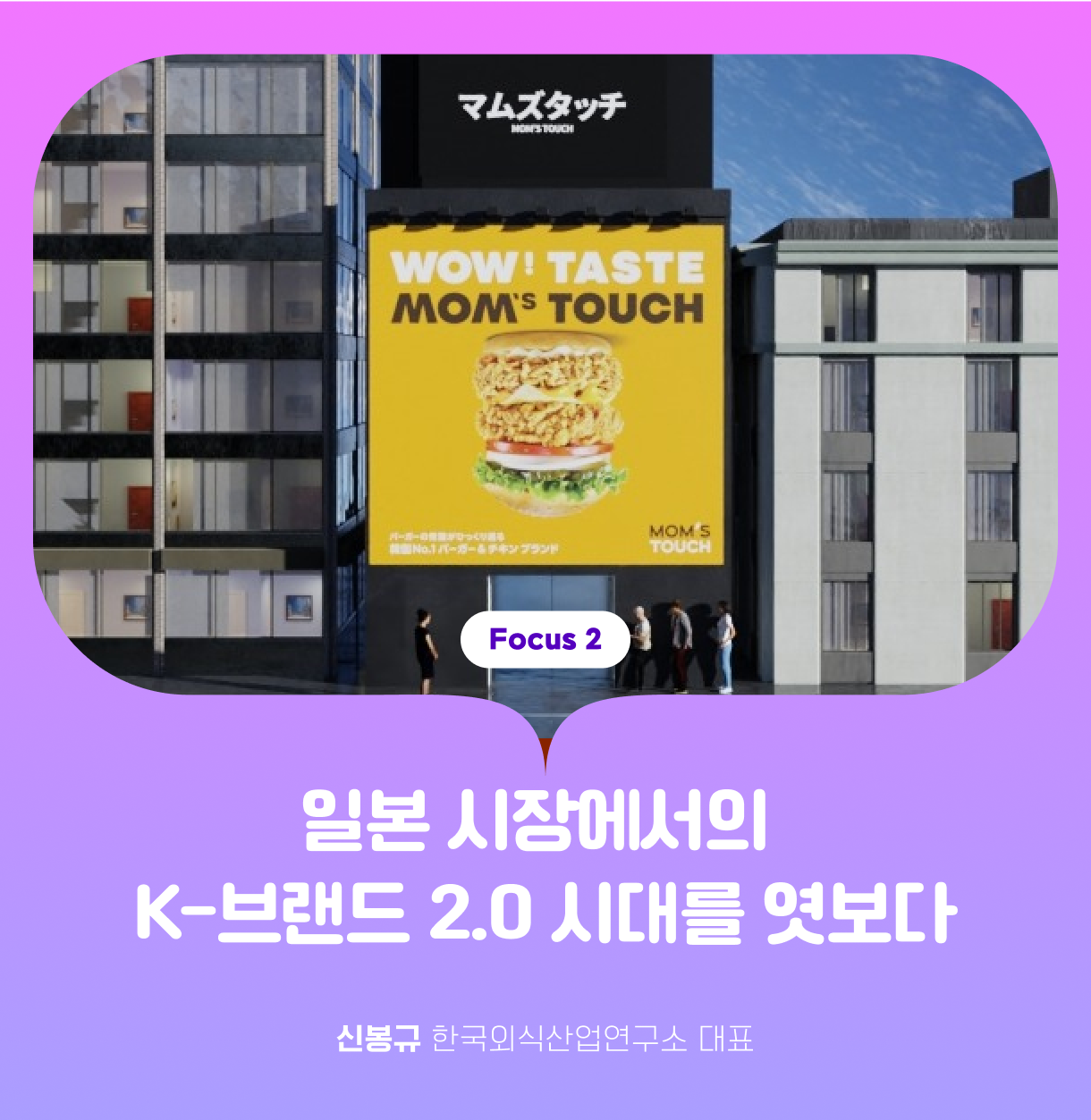

[Focus 2] 일본 시장에서의 K-브랜드 2.0 시대를 엿보다

[한류시장 트렌드]

[Trend 1] 2025년 7~8월 엔터산업 주가 분석

[Trend 2] 2025년 7~8월 미디어 산업 주가 분석

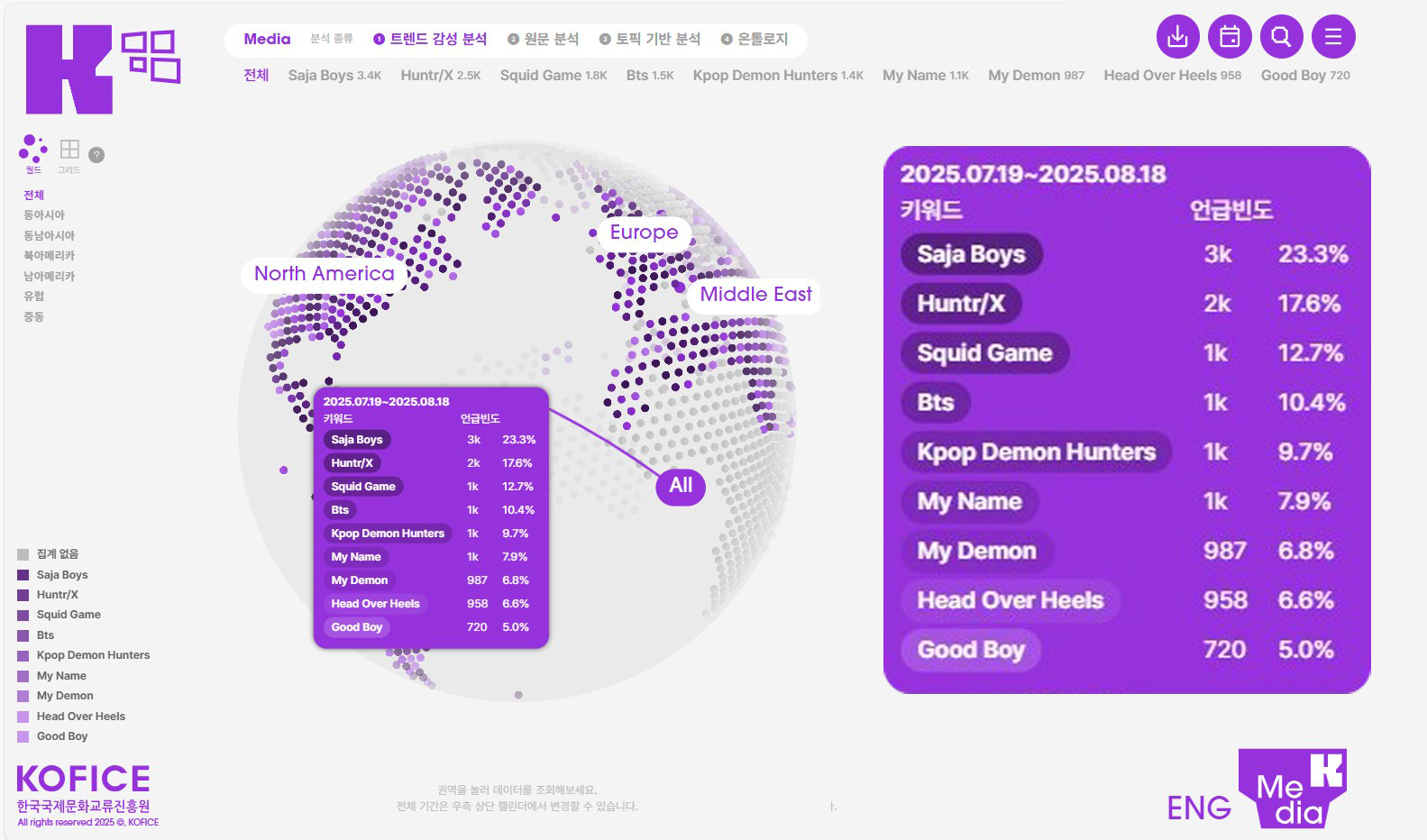

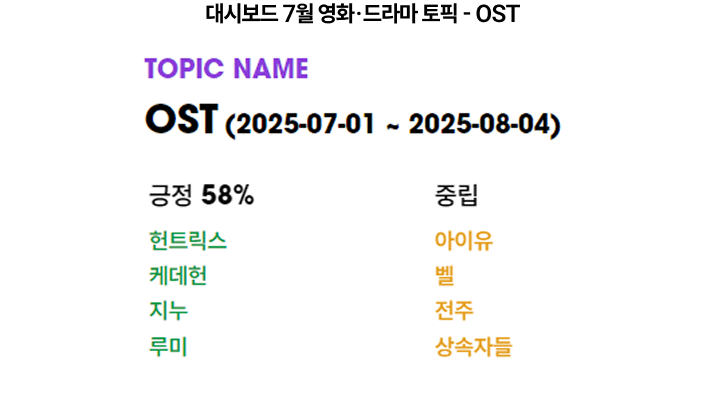

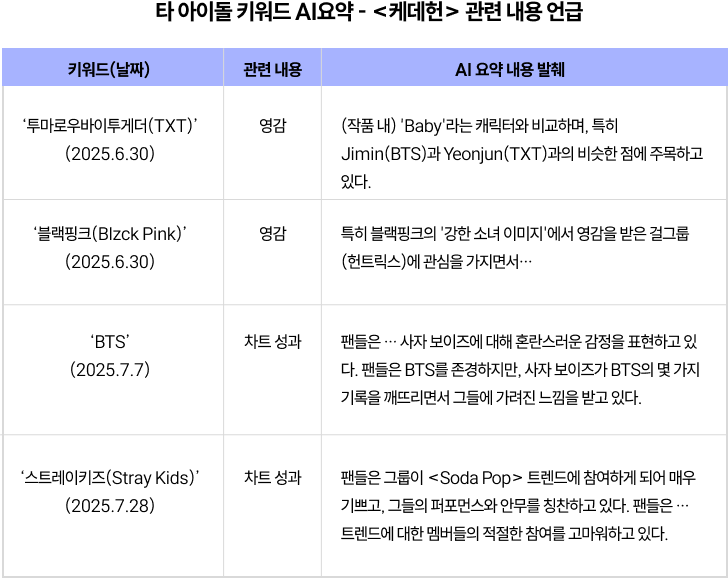

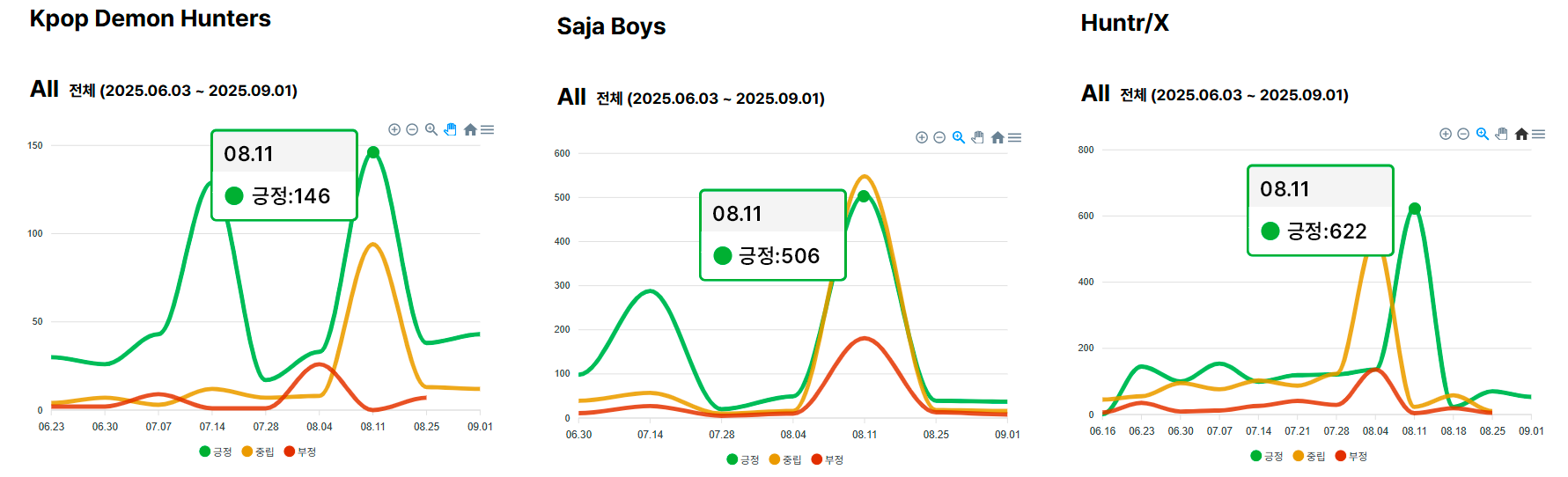

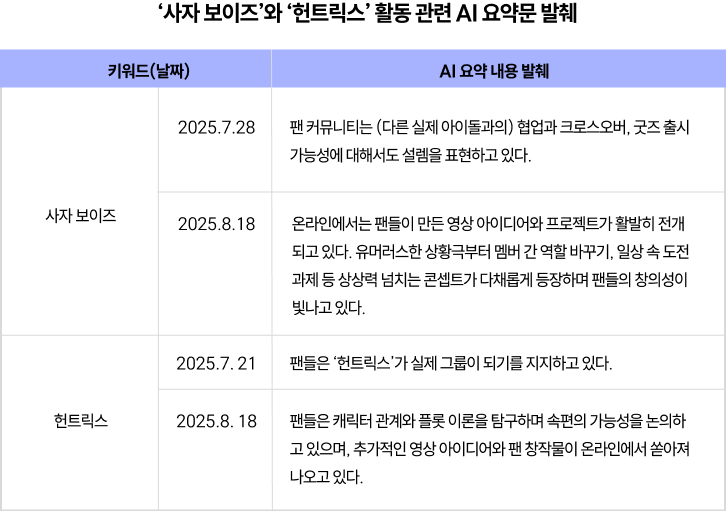

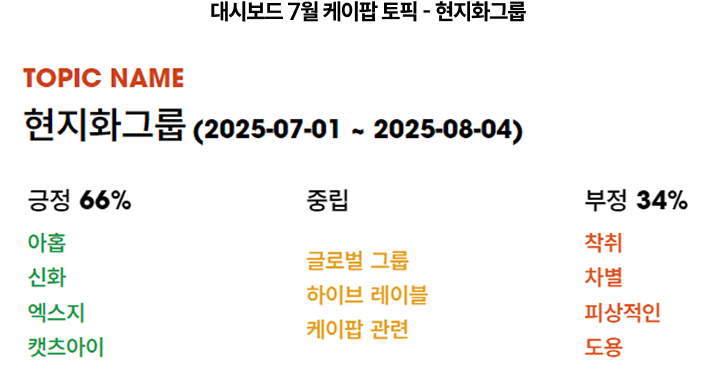

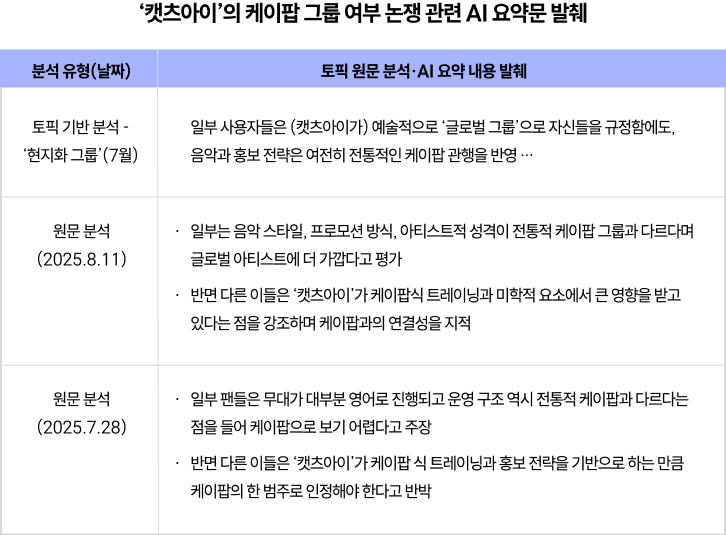

[Trend 3] 소셜미디어 빅데이터 활용 한류 트렌드 브리핑

케이팝의 새로운 무대, OTT 애니메이션과 <케이팝 데몬 헌터스>

김지향 전 한국외국어대학교 교수/University of North Texas 교환 교수

가상의 걸그룹이 현실 차트를 점령했다. 전 세계 31개국 넷플릭스 1위를 기록한 <케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)>는 케이팝 역사상 전례 없는 성과를 거머쥐었다. 애니메이션 속 캐릭터가 부른 노래가 미국 '빌보드 핫 100' 차트 1위, 영국 '오피셜 싱글' 차트 1위에 오르고, 8월 23~24일 북미 1,700개 극장에서 진행된 특별 상영회는 단 이틀 만에 엄청난 수익을 거두어들이며 박스오피스 1위를 차지했다. 이는 3,200개 이상 극장에서 상영된 기존 영화들을 제치고 달성한 기록으로, OTT 플랫폼을 넘어 극장가까지 장악하는 전방위적 성공을 보여줬다.

케이팝 걸그룹 헌트릭스(HUNTR/X)가 악령 보이그룹 사자 보이즈(Saja Boys)와 대결하며 세계를 구하는 이야기는 OST <골든(Golden)>으로 빌보드 메인 앨범 차트 2위까지 기록하며, 갓을 쓴 사자와 작호도에서 튀어나온 듯한 호랑이 캐릭터가 전 세계 팬들의 사랑을 받는 현상을 만들어냈다. 이는 케이팝이 음악에서 애니메이션으로 진화하며 '메타 장르(meta-genre)'*로 확장한 새로운 한류의 상징적 사건이 되었다. 음악·서사·시각예술·퍼포먼스·팬덤 참여를 모두 아우르는 형태로 발전한 것이다.

*단일 장르의 경계를 넘어 다양한 문화 형식과 매체를 포괄하며 확장 가능한 문화콘텐츠 형태

이 성공은 케이팝산업의 새로운 확장 가능성을 예고하는 신호탄이 될 수 있을까? <케데헌>의 성공 사례를 통해 케이팝과 애니메이션이 융합된 새로운 콘텐츠 모델을 분석하고, 이것이 케이팝산업의 미래에 갖는 의미를 살펴보고자 한다.

<케데헌>의 전례 없는 성과와 새로운 융합 모델

1) OST 빌보드 차트 석권의 의미

<케데헌>의 OST 대표곡 <골든>이 빌보드 핫100 1위에 오른 것은 단순한 흥행을 넘어선 문화적 전환점으로 평가된다. 특히 OST 8곡이 빌보드에 동시 진입하고, OST 앨범이 '빌보드 200' 차트 1위를 석권한 것은 애니메이션 OST 역사상 전례 없는 성과로, 이는 가상 아티스트의 음악이 현실의 글로벌 차트에서 주목받을 수 있음을 증명한 최초의 사례로 기록됐다.

기존 애니메이션 OST들이 대부분 작품의 부수적 요소로 취급되어 개별 곡들이 주목받기 어려웠던 것과 달리, <케데헌>은 음악 자체가 작품의 핵심 동력으로 작용했다. 이는 디즈니의 <겨울왕국> OST 앨범이 빌보드 200에서 1위를 기록한 이후의 첫 성과로, 특히 <케데헌>은 애니메이션과 음악이 동시에, 그리고 각각 독립적으로도 성공을 거두며 새로운 패러다임을 제시했다는 점에서 의미가 더욱 크다.

주목할 점은 헌트릭스라는 가상의 걸그룹이 실제 아티스트들과 동등한 수준에서 경쟁하며 의미 있는 성과를 거두었다는 사실이다. 이는 케이팝이 물리적 실체를 넘어 순수한 '콘텐츠 파워'만으로도 글로벌 시장에서 인정받을 수 있음을 보여준다. 팬들은 헌트릭스의 멤버들이 실제로 존재하지 않음을 알면서도 그들의 음악에 열광했고, 이는 케이팝의 본질이 특정 인물보다는 음악적·문화적 코드에 기반하고 있음을 입증한다.

<케데헌>의 OST 대표곡 <골든>이 빌보드 핫100 1위에 오른 것은 단순한 흥행을 넘어선 문화적 전환점으로 평가된다. 특히 OST 8곡이 빌보드에 동시 진입하고, OST 앨범이 '빌보드 200' 차트 1위를 석권한 것은 애니메이션 OST 역사상 전례 없는 성과로, 이는 가상 아티스트의 음악이 현실의 글로벌 차트에서 주목받을 수 있음을 증명한 최초의 사례로 기록됐다.

기존 애니메이션 OST들이 대부분 작품의 부수적 요소로 취급되어 개별 곡들이 주목받기 어려웠던 것과 달리, <케데헌>은 음악 자체가 작품의 핵심 동력으로 작용했다. 이는 디즈니의 <겨울왕국> OST 앨범이 빌보드 200에서 1위를 기록한 이후의 첫 성과로, 특히 <케데헌>은 애니메이션과 음악이 동시에, 그리고 각각 독립적으로도 성공을 거두며 새로운 패러다임을 제시했다는 점에서 의미가 더욱 크다.

주목할 점은 헌트릭스라는 가상의 걸그룹이 실제 아티스트들과 동등한 수준에서 경쟁하며 의미 있는 성과를 거두었다는 사실이다. 이는 케이팝이 물리적 실체를 넘어 순수한 '콘텐츠 파워'만으로도 글로벌 시장에서 인정받을 수 있음을 보여준다. 팬들은 헌트릭스의 멤버들이 실제로 존재하지 않음을 알면서도 그들의 음악에 열광했고, 이는 케이팝의 본질이 특정 인물보다는 음악적·문화적 코드에 기반하고 있음을 입증한다.

<케이팝 데몬 헌터스> 여자 아이돌 그룹 헌트릭스의 원형(출처: 넷플릭스)

2) 한국 프로듀서 및 아티스트 참여의 산업적 의미

<케데헌>에서 블랙핑크를 프로듀싱했던 테디를 비롯한 한국 음악 제작진의 참여는 케이팝산업의 새로운 비즈니스 모델을 제시한다. 소니 픽처스가 제작하고 넷플릭스가 배급한 이 작품에서, 감독은 매기 강(강민지)과 크리스 아펠한스가 맡았지만, 이 애니메이션의 핵심이라고 할 수 있는 음악은 케이팝 프로듀서 테디(박홍준)의 더블랙레이블(The Black Label)이 주도했다. 전통적으로 애니메이션 OST 제작이 대부분 현지 작곡가의 영역이었다면, 이제는 케이팝 프로듀서들이 글로벌 애니메이션 프로젝트의 핵심 파트너로 자리매김하기 시작한 것이다.

이번 협업은 기존 영화나 드라마 OST와는 근본적으로 다른 특성을 보인다. 일반적으로 OST는 영상의 감정을 뒷받침하는 배경음악 역할에 머물렀지만, <케데헌>의 케이팝 OST는 작품의 서사와 캐릭터를 독립적으로 구축하는 동시에 별도의 음악적 세계관을 창조했다. 헌트릭스와 사자 보이즈의 음악은 애니메이션을 보지 않은 사람들도 음악만으로 즐길 수 있을 정도의 완성도를 지녔으며, 이는 OST 개념의 외연을 확장하는 사례로 평가된다.

한국 음악산업 측면에서는 이번 사례를 통해 새로운 수익 창출의 기회를 확인해 볼 수 있다. 기존 케이팝 비즈니스가 음반 판매, 콘서트, 굿즈 등에 집중했다면, 애니메이션 OST 참여는 글로벌 OTT 플랫폼의 광범위한 시청자층에 직접 접근할 수 있는 문을 열었다. 특히 넷플릭스를 통해 한국 음악이 언어와 문화적 장벽 없이 전달될 수 있다는 점에서, 이는 케이팝 확산의 새로운 채널로 자리 잡을 가능성이 크다.

3) 메타 장르로서의 애니메이션으로의 확장

케이팝이 '메타 장르'가 되었다는 말은 결코 과장이 아니다. 케이팝은 이미 단순 음악을 넘어 확장 가능한 복합 콘텐츠로 기능하고 있으며, 애니메이션은 이러한 확장의 가장 대표적인 사례가 되었다. <케데헌>은 다수의 한국 아티스트 및 음악 관계자들이 참여한 프로젝트로, 한국의 케이팝 문화를 핵심으로 하여, 시각적 세계관의 형상화와 서사적 몰입이 결합된 새로운 융합 모델을 제시하였다.

애니메이션은 케이팝이 가진 물리적·현실적 제약을 뛰어넘는 새로운 표현의 가능성을 제공했다. 실사 뮤직비디오나 공연에서는 구현하기 어려운 초현실적 세계관과 초자연적 액션을 애니메이션을 통해 자유롭게 표현할 수 있게 된 것이다. <케데헌>에서 헌트릭스가 사인검과 월도를 휘두르며 악령을 퇴치하는 장면이나, 사자 보이즈가 저승사자의 모습으로 등장하는 시퀀스는 실사로는 불가능한 무제한적 세계관 구축의 대표적 사례다.

<케데헌>에서 블랙핑크를 프로듀싱했던 테디를 비롯한 한국 음악 제작진의 참여는 케이팝산업의 새로운 비즈니스 모델을 제시한다. 소니 픽처스가 제작하고 넷플릭스가 배급한 이 작품에서, 감독은 매기 강(강민지)과 크리스 아펠한스가 맡았지만, 이 애니메이션의 핵심이라고 할 수 있는 음악은 케이팝 프로듀서 테디(박홍준)의 더블랙레이블(The Black Label)이 주도했다. 전통적으로 애니메이션 OST 제작이 대부분 현지 작곡가의 영역이었다면, 이제는 케이팝 프로듀서들이 글로벌 애니메이션 프로젝트의 핵심 파트너로 자리매김하기 시작한 것이다.

이번 협업은 기존 영화나 드라마 OST와는 근본적으로 다른 특성을 보인다. 일반적으로 OST는 영상의 감정을 뒷받침하는 배경음악 역할에 머물렀지만, <케데헌>의 케이팝 OST는 작품의 서사와 캐릭터를 독립적으로 구축하는 동시에 별도의 음악적 세계관을 창조했다. 헌트릭스와 사자 보이즈의 음악은 애니메이션을 보지 않은 사람들도 음악만으로 즐길 수 있을 정도의 완성도를 지녔으며, 이는 OST 개념의 외연을 확장하는 사례로 평가된다.

한국 음악산업 측면에서는 이번 사례를 통해 새로운 수익 창출의 기회를 확인해 볼 수 있다. 기존 케이팝 비즈니스가 음반 판매, 콘서트, 굿즈 등에 집중했다면, 애니메이션 OST 참여는 글로벌 OTT 플랫폼의 광범위한 시청자층에 직접 접근할 수 있는 문을 열었다. 특히 넷플릭스를 통해 한국 음악이 언어와 문화적 장벽 없이 전달될 수 있다는 점에서, 이는 케이팝 확산의 새로운 채널로 자리 잡을 가능성이 크다.

3) 메타 장르로서의 애니메이션으로의 확장

케이팝이 '메타 장르'가 되었다는 말은 결코 과장이 아니다. 케이팝은 이미 단순 음악을 넘어 확장 가능한 복합 콘텐츠로 기능하고 있으며, 애니메이션은 이러한 확장의 가장 대표적인 사례가 되었다. <케데헌>은 다수의 한국 아티스트 및 음악 관계자들이 참여한 프로젝트로, 한국의 케이팝 문화를 핵심으로 하여, 시각적 세계관의 형상화와 서사적 몰입이 결합된 새로운 융합 모델을 제시하였다.

애니메이션은 케이팝이 가진 물리적·현실적 제약을 뛰어넘는 새로운 표현의 가능성을 제공했다. 실사 뮤직비디오나 공연에서는 구현하기 어려운 초현실적 세계관과 초자연적 액션을 애니메이션을 통해 자유롭게 표현할 수 있게 된 것이다. <케데헌>에서 헌트릭스가 사인검과 월도를 휘두르며 악령을 퇴치하는 장면이나, 사자 보이즈가 저승사자의 모습으로 등장하는 시퀀스는 실사로는 불가능한 무제한적 세계관 구축의 대표적 사례다.

<케이팝 데몬 헌터스> 여자 아이돌 그룹 헌트릭스의 원형(출처: 넷플릭스)

글로벌 팬덤의 참여형 문화와 새로운 확산 메커니즘

1) 한국적 상징의 번역 시도: 시각적 문화 코드와 공감

<케데헌>의 성공은 한국의 전통적 시각 코드인 '갓'과 '작호도'를 보편적 언어로 번역하고자 한 세심한 노력에도 있다. 특히 헌트릭스와 사자 보이즈의 시각적 상징, 특히 ‘갓’과 ‘호랑이와 까치(호작도)’에서 극명히 드러난다. 갓은 조선 시대 선비의 품격과 절제를 상징하지만, 이 작품에서는 현대적 맥락에서 새로운 의미를 획득한다. 서구 관객에게 갓은 처음엔 사이버펑크적인 독특한 액세서리로 보일 수 있지만, 이러한 시각적 이질성은 오히려 글로벌 시청자들의 '낯선 호기심'을 자극했다.

사자 보이즈의 검은 도포와 갓은 저승사자의 전통적 이미지를 재해석하며 이승과 저승의 경계를 넘나드는 신비로운 권위를 부여한다. 갓의 망사는 현실과 초월적 세계를 연결하는 결계로, 사자 보이즈가 무대에서 관객의 영혼을 사로잡는 오컬트적 매력을 강화한다. 헌트릭스의 의상에 달린 노리개와 단청 문양은 전통적 아름다움을 현대적 감각으로 풀어내며, 그들의 무속적 정체성을 시각적으로 구현한다. 결국 갓은 '소명을 품위 있게 수행하는 자'의 아이콘으로 재탄생하여 지역적 특수성을 초월한 세계인의 보편적 상징이 된다.

사자 보이즈의 갓과 도포, 헌트릭스의 노리개 장식(출처 : 넷플릭스)

호작도의 호랑이 '더피(Derpy)'와 까치 '서씨(Sussie)'는 조선 후기 민화에서 영감을 받은 캐릭터로, 까치(기쁜 소식의 전령)와 호랑이(액운을 물리치는 수호신)의 부적적 기능을 계승한다. 더피는 푸른 오라를 뿜으며 악령을 쫓는 중립적 존재로, 산신의 현신처럼 강력한 영적 힘을 지닌다. 서씨는 세 쌍의 눈과 뾰족한 이빨로 요괴적 매력을 더하며, 전통 까치의 길조 이미지를 현대적이고 기묘한 존재로 재탄생시켰다. 이들은 진우와 루미에게 편지를 전달하는 전령으로, 이승과 저승을 잇는 메신저 역할을 수행한다.

더피의 사시눈과 어설픈 행동(화분을 세우려다 실패하는 장면)은 민화 속 호랑이의 익살스러운 이미지를 충실히 반영하며, 팬들에게 사랑받는 신스틸러로 자리 잡았다. 서씨의 세 쌍의 눈은 삼성 갤럭시 카메라 렌즈를 연상시키며, 전통과 현대의 융합을 상징한다. 호랑이는 동서양에서 힘과 용맹의 상징이지만, 까치와의 조합은 조화와 균형이라는 동아시아적 지혜를 더한다. 팬들은 이를 통해 힘(호랑이)과 희망(까치)의 결합이라는 메시지를 직관적으로 느낀다. 이 과정은 한국적 상징이 인류 보편적 원형으로 승화되는 순간이다.

더피(호랑이)와 서씨(까치)와 호작도(출처: 넷플릭스, 국립중앙박물관 홈페이지)

이 상징들은 단순한 마스코트나 장식이 아니라, 헌트릭스가 악령을 봉인하는 '혼문(Honmoon)'의 서사와 연결되며 한국의 문화를 현대적으로 재해석하는 핵심 장치로 기능한다. 국립중앙박물관의 호작도 배지가 품절될 정도로 팬들이 열광한 것은 이 상징들이 단순한 굿즈를 넘어 문화적 공감을 불러일으키는 '살아있는 코드'이기 때문이다. 이는 케이팝 굿즈 소비 문화의 근본적 변화를 가져왔다. 과거 케이팝 굿즈가 아티스트의 사진이나 로고 중심이었다면, <케데헌>은 갓, 호작도 등 한국 전통 시각문화를 현대적으로 재해석해 굿즈화함으로써 전통과 대중문화의 접점을 만들어냈다. 특히 해외 팬들이 한국 전통 문화 요소가 담긴 굿즈를 구매하고 SNS에 공유하면서, 케이팝 팬덤은 단순한 음악 소비 집단에서 '한국 문화 전파자' 역할로 진화했다고 볼 수 있다.

2) 참여형 팬덤 문화의 진화

팬들이 '<골든> 노래 부르기 챌린지', '<소다 팝> 댄스 챌린지' 등으로 이 춤을 따라 하고 공유하는 행위는 단순한 모방을 넘어 집단적 에너지를 생성하는 문화적 활동에 동참하는 과정이다. 이들은 수동적 소비자가 아니라, 춤과 노래를 통해 문화적 가치를 함께 창조하는 '문화적 수행자(cultural performer)'**로 참여하고 있다.

**문화콘텐츠를 단순히 소비하는 것을 넘어 적극적으로 재해석하고 확산시키며, 새로운 의미를 창조하는 능동적 참여자

<케데헌>이 만들어낸 팬덤은 기존 케이팝 팬덤과 애니메이션 팬덤의 경계를 허무는 새로운 형태를 보인다. 특히 주목할 점은 온라인 참여가 오프라인 집단 경험으로 확장되고 있다는 것이다. 미국에서는 8월 23~24일 이틀간 Regal, Cinemark 등 전국 극장에서 '케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 이벤트(K-Pop Demon Hunters Sing-Along Event)'가 개최되어 팬들이 OST를 따라 부르고 대사와 안무를 실시간 재현할 수 있는 자리가 마련됐다. 이벤트 형식의 상영회였음에도 단 이틀만에 북미 극장가를 장악했다. 북미 1,700개 관에서 매출액 1,800만 달러를 기록한 것이다. 이 뿐만 아니라 오하이오 주의 한 롤러스케이트장에서 열린 '케이팝 데몬 헌터스 네온 파티(K-Pop Demon Hunters Glow Party)'처럼 네온 조명과 함께 케이팝 음악을 배경으로 한 체험형 이벤트들도 확산되며 <케데헌>의 인기가 고조되고 있다.

글로벌 플랫폼에서의 확산 메커니즘도 변화하고 있다. 레딧을 중심으로 한 글로벌 팬 커뮤니티에서는 "<케이팝 데몬 헌터스>는 케이팝 팬들만을 위한 것이 아니다(K-Pop Demon Hunters is not just for K-pop fans)"라는 공감대가 확산되며, 애니메이션, 소설 등 다양한 장르의 팬들이 작품을 재해석하고 공유하고 있다. 틱톡이나 인스타그램에서는 팬들이 헌트릭스의 사인검을 흉내낸 소품을 들고 춤을 추거나, 갓을 쓰고 사자 보이즈 스타일을 재현하는 등 시각적 요소가 강화된 참여형 콘텐츠가 활발히 생산되고 있다. 주목할 현상은 팬아트, 밈, 커버 댄스, 자막 번역 등의 2차 창작물이 SNS에서 활발하게 확산되며, 콘텐츠가 완결된 이후에도 자생적 생태계가 유지·확장되고 있다는 점이다.

넷플릭스는 이러한 현상을 더욱 가속화했다. <케데헌>은 넷플릭스를 통해 시차 없이 전 세계 190개국에서 동시에 공개되며, 공개 이후 9월 현재까지 2억 9,150만회 뷰를 기록하였고 영어 애니메이션 중 최다 시청작이 되었다. 넷플릭스를 통해 작품을 접한 팬들은 실시간으로 반응을 공유하며, 24시간 내내 지구 어딘가에서 관련 콘텐츠가 생산되고 소비되는 순환구조를 만들어냈다. OTT 플랫폼을 중심으로 형성된 실시간 글로벌 참여는 팬들의 후속작, 뮤지컬, TV 시리즈 확장 요구로까지 이어지면서 한류의 새로운 확산 모델로 자리잡고 있다.

팬들이 '<골든> 노래 부르기 챌린지', '<소다 팝> 댄스 챌린지' 등으로 이 춤을 따라 하고 공유하는 행위는 단순한 모방을 넘어 집단적 에너지를 생성하는 문화적 활동에 동참하는 과정이다. 이들은 수동적 소비자가 아니라, 춤과 노래를 통해 문화적 가치를 함께 창조하는 '문화적 수행자(cultural performer)'**로 참여하고 있다.

**문화콘텐츠를 단순히 소비하는 것을 넘어 적극적으로 재해석하고 확산시키며, 새로운 의미를 창조하는 능동적 참여자

<케데헌>이 만들어낸 팬덤은 기존 케이팝 팬덤과 애니메이션 팬덤의 경계를 허무는 새로운 형태를 보인다. 특히 주목할 점은 온라인 참여가 오프라인 집단 경험으로 확장되고 있다는 것이다. 미국에서는 8월 23~24일 이틀간 Regal, Cinemark 등 전국 극장에서 '케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 이벤트(K-Pop Demon Hunters Sing-Along Event)'가 개최되어 팬들이 OST를 따라 부르고 대사와 안무를 실시간 재현할 수 있는 자리가 마련됐다. 이벤트 형식의 상영회였음에도 단 이틀만에 북미 극장가를 장악했다. 북미 1,700개 관에서 매출액 1,800만 달러를 기록한 것이다. 이 뿐만 아니라 오하이오 주의 한 롤러스케이트장에서 열린 '케이팝 데몬 헌터스 네온 파티(K-Pop Demon Hunters Glow Party)'처럼 네온 조명과 함께 케이팝 음악을 배경으로 한 체험형 이벤트들도 확산되며 <케데헌>의 인기가 고조되고 있다.

글로벌 플랫폼에서의 확산 메커니즘도 변화하고 있다. 레딧을 중심으로 한 글로벌 팬 커뮤니티에서는 "<케이팝 데몬 헌터스>는 케이팝 팬들만을 위한 것이 아니다(K-Pop Demon Hunters is not just for K-pop fans)"라는 공감대가 확산되며, 애니메이션, 소설 등 다양한 장르의 팬들이 작품을 재해석하고 공유하고 있다. 틱톡이나 인스타그램에서는 팬들이 헌트릭스의 사인검을 흉내낸 소품을 들고 춤을 추거나, 갓을 쓰고 사자 보이즈 스타일을 재현하는 등 시각적 요소가 강화된 참여형 콘텐츠가 활발히 생산되고 있다. 주목할 현상은 팬아트, 밈, 커버 댄스, 자막 번역 등의 2차 창작물이 SNS에서 활발하게 확산되며, 콘텐츠가 완결된 이후에도 자생적 생태계가 유지·확장되고 있다는 점이다.

넷플릭스는 이러한 현상을 더욱 가속화했다. <케데헌>은 넷플릭스를 통해 시차 없이 전 세계 190개국에서 동시에 공개되며, 공개 이후 9월 현재까지 2억 9,150만회 뷰를 기록하였고 영어 애니메이션 중 최다 시청작이 되었다. 넷플릭스를 통해 작품을 접한 팬들은 실시간으로 반응을 공유하며, 24시간 내내 지구 어딘가에서 관련 콘텐츠가 생산되고 소비되는 순환구조를 만들어냈다. OTT 플랫폼을 중심으로 형성된 실시간 글로벌 참여는 팬들의 후속작, 뮤지컬, TV 시리즈 확장 요구로까지 이어지면서 한류의 새로운 확산 모델로 자리잡고 있다.

케이팝 산업의 새로운 확장 전략과 미래 전망

<케데헌>의 성공은 케이팝이 음악 장르를 넘어 애니메이션이라는 시각적·서사적 플랫폼을 통해 글로벌 문화콘텐츠로 진화할 수 있음을 증명했다. 가장 주목할 변화는 엔터테인먼트 기업들이 애니메이션을 핵심사업 영역으로 인식하기 시작했다는 점이다.

애니메이션을 통한 케이팝 아티스트 IP 확장은 무한한 가능성을 내포한다. 실제 아티스트들의 캐릭터화를 통해 현실의 제약을 뛰어넘는 다양한 세계관을 구축할 수 있으며, 이를 기반으로 음악뿐만 아니라 게임, 웹툰, 굿즈 등으로 확장 가능한 통합 IP 생태계가 구축되고 있다. 특히 군 입대나 개인적 사정으로 활동이 중단되는 경우에도 애니메이션 캐릭터는 지속적으로 팬들과 만날 수 있어 실질적 효과가 크다. 수익모델도 다변화되고 있다. 전통적인 앨범 판매와 공연 수익에 더해, 애니메이션 스트리밍 수익, 캐릭터 라이선스, 게임 협업 등 디지털 자산 기반의 새로운 수익원이 부상하고 있다.

향후 케이팝×애니메이션 융합 콘텐츠는 실제 아티스트의 개성을 반영한 맞춤형 시리즈, 팬들이 직접 참여할 수 있는 쌍방향(interactive) 애니메이션, AI 및 VR/AR 기술을 활용한 몰입형 콘텐츠로 발전할 것이다. 이를 실현하기 위해서는 단순한 캐릭터화를 넘어선 독창적인 스토리텔링과 음악적 완성도 확보가 필수적이다.

<케데헌>이 보여준 것은 케이팝이 음악에서 출발해 애니메이션으로 확장하며 전 세계 팬들과 만나는 새로운 한류 패러다임이다. 가상과 현실의 경계를 허물고, 전통과 현대가 조화를 이루는 이 혁신적 실험은 케이팝의 무대가 단순한 음악산업을 넘어 무한한 문화적 상상력의 영역으로 확장되고 있음을 시사한다.

애니메이션을 통한 케이팝 아티스트 IP 확장은 무한한 가능성을 내포한다. 실제 아티스트들의 캐릭터화를 통해 현실의 제약을 뛰어넘는 다양한 세계관을 구축할 수 있으며, 이를 기반으로 음악뿐만 아니라 게임, 웹툰, 굿즈 등으로 확장 가능한 통합 IP 생태계가 구축되고 있다. 특히 군 입대나 개인적 사정으로 활동이 중단되는 경우에도 애니메이션 캐릭터는 지속적으로 팬들과 만날 수 있어 실질적 효과가 크다. 수익모델도 다변화되고 있다. 전통적인 앨범 판매와 공연 수익에 더해, 애니메이션 스트리밍 수익, 캐릭터 라이선스, 게임 협업 등 디지털 자산 기반의 새로운 수익원이 부상하고 있다.

향후 케이팝×애니메이션 융합 콘텐츠는 실제 아티스트의 개성을 반영한 맞춤형 시리즈, 팬들이 직접 참여할 수 있는 쌍방향(interactive) 애니메이션, AI 및 VR/AR 기술을 활용한 몰입형 콘텐츠로 발전할 것이다. 이를 실현하기 위해서는 단순한 캐릭터화를 넘어선 독창적인 스토리텔링과 음악적 완성도 확보가 필수적이다.

<케데헌>이 보여준 것은 케이팝이 음악에서 출발해 애니메이션으로 확장하며 전 세계 팬들과 만나는 새로운 한류 패러다임이다. 가상과 현실의 경계를 허물고, 전통과 현대가 조화를 이루는 이 혁신적 실험은 케이팝의 무대가 단순한 음악산업을 넘어 무한한 문화적 상상력의 영역으로 확장되고 있음을 시사한다.

______________________

참고문헌

- 김예랑(2028.7.1.) '케이팝 데몬 헌터스' 사자보이즈 멤버, 더블랙레이블에 있다?. 《한국경제》. URL: https://www.hankyung.com/article/202507011868H

- Gary Trust(2025.8.11.) HUNTR/X’s ‘Golden’ From ‘KPop Demon Hunters’ Hits No. 1 on Billboard Hot 100. Billboard. URL: https://www.billboard.com/lists/huntrx-golden-kpop-demon-hunters-number-1-hot-100/

- Julie Yoonnyung Lee(2025.7.16.) KPop Demon Hunters: How the Netflix film became a global sensation. BBC. URL: https://www.bbc.com/culture/article/20250715-the-animated-k-pop-film-that-swept-the-world

- Lee Jian(2025.7.7.) Jakho-do Merchandise Sales Report Following K-Pop Demon Hunters Release. Museum Press Release. Korea joongang daily. URL: https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-07-07/culture/koreanHeritage/Rising-interest-in-Kculture-brings-visitor-surge-to-National-- Museum-of-Korea/2345629

- Thania Garcia(2025.8.18.) ‘KPop Demon Hunters’ Soundtrack Adds Third Top 10 Hit on Songs Chart. Variety. URL: https://variety.com/2025/music/news/kpop-demon-hunters-soundtrack-adds-third-top-ten-songs-chart-1236492075/

참고문헌

- 김예랑(2028.7.1.) '케이팝 데몬 헌터스' 사자보이즈 멤버, 더블랙레이블에 있다?. 《한국경제》. URL: https://www.hankyung.com/article/202507011868H

- Gary Trust(2025.8.11.) HUNTR/X’s ‘Golden’ From ‘KPop Demon Hunters’ Hits No. 1 on Billboard Hot 100. Billboard. URL: https://www.billboard.com/lists/huntrx-golden-kpop-demon-hunters-number-1-hot-100/

- Julie Yoonnyung Lee(2025.7.16.) KPop Demon Hunters: How the Netflix film became a global sensation. BBC. URL: https://www.bbc.com/culture/article/20250715-the-animated-k-pop-film-that-swept-the-world

- Lee Jian(2025.7.7.) Jakho-do Merchandise Sales Report Following K-Pop Demon Hunters Release. Museum Press Release. Korea joongang daily. URL: https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-07-07/culture/koreanHeritage/Rising-interest-in-Kculture-brings-visitor-surge-to-National-- Museum-of-Korea/2345629

- Thania Garcia(2025.8.18.) ‘KPop Demon Hunters’ Soundtrack Adds Third Top 10 Hit on Songs Chart. Variety. URL: https://variety.com/2025/music/news/kpop-demon-hunters-soundtrack-adds-third-top-ten-songs-chart-1236492075/

새로운 도약을 준비하는 한국 애니메이션: 플랫폼, 케이팝, AI

오동일 선문대학교 영화영상학과 교수

한국 애니메이션은 세계적 수준의 기술·미학을 갖추었음에도 불구하고, 방송 중심의 제작 구조와 캐릭터·완구 산업에 대한 높은 의존으로 인해 자생적 성장이 지체됐다. 그 결과 산업은 외부 변화에 취약하고, 장르와 형식의 다양성도 제한적이었다. 그러나 디지털 전환과 플랫폼 확산은 이를 근본적으로 변화시키며 새로운 기회를 열었다. 유튜브와 OTT는 <티니핑>, <핑크퐁> 같은 글로벌 인기작을 배출했고, <장삐쭈>, <총몇명> 등 소규모 창작 집단의 시장 진입도 촉진했다. 이 과정에서 한국 애니메이션은 다양한 장르와 소재를 통해 글로벌 팬덤을 형성하기 시작했다. 그러나 진정한 도약을 위해서는 더 큰 변화가 필요하다. 케이팝과의 융합은 이러한 한계를 돌파할 핵심 동력이 될 수 있다. 케이팝은 방대한 음악적 자원과 세계적 팬덤을 통해 한국 장편 애니메이션의 새로운 미학적 차별성과 안정적 제작 기반을 제공할 수 있다. 생성형 AI 또한 애니메이션 제작 전 과정을 재편하며 애니메이션 창작의 대중화와 참여 문화를 열고 있다. 결국 한국 애니메이션은 플랫폼, 케이팝, AI라는 세 축을 결합할 때 산업적 지속가능성과 미학적 혁신을 동시에 실현하며 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있을 것이다.

1. 한국 애니메이션, 플랫폼 시대의 도약

한국 애니메이션은 미학적·기술적으로 세계적 수준에 도달했음에도 오랫동안 방송산업 중심의 구조에 종속되어 있었다. 이는 다른 문화콘텐츠 산업에서도 드러나듯, 제도권 내 제한된 유통 환경과 수익 모델의 제약에서 비롯된 구조적 한계였다. 특히 한국 애니메이션 산업은 수익 창출을 위해 캐릭터·완구 산업에 대한 과도한 의존으로 자생적 생태계 구축이 지체되었다. 이러한 환경 속에서 상당수 제작사는 시장성이 검증된 변신 로봇이나 캐릭터 상품 중심의 장르에 제작 역량을 집중했다. 마치 다양한 종이 공존하는 숲에서 경제적 가치가 높다고 판단되는 일부 수종만 선택적으로 육성함으로써, 전체 생태계의 다양성이 축소되는 것과 같은 현상이었다. 결과적으로 한국 애니메이션 산업은 겉으로는 견고해 보였으나 외부 환경 변화에 취약할 수밖에 없는 구조적 한계를 안고 있었다.

이러한 구조적 한계 속에서 디지털 기술의 도입과 확산은 한국 애니메이션 산업에 새로운 가능성과 변화를 열어주었다. 디지털 시대에 접어들면서 문화콘텐츠 산업 전반은 디지털 전환(Digital Transformation)을 경험했는데, 이는 단순한 제작 방식의 변화가 아니라 기획·제작·유통·소비 전 과정이 디지털 환경에 맞춰 재편되는 산업 구조적 변화를 의미한다. 만화 산업은 출판 중심 구조에서 벗어나 플랫폼 기반의 웹툰 산업으로 도약했으며, 검증된 웹툰 IP는 영화와 드라마 등 다른 분야로 확장되며 핵심 산업 분야로 부상했다. 이 같은 변화는 국내 애니메이션 산업에서도 뚜렷하게 나타났다. 유튜브와 같은 글로벌 동영상 플랫폼을 통해 누구나 작품을 전 세계에 공개할 수 있게 됐으며, 그 결과 <캐치! 티니핑>, <라바>, <핑크퐁> 등 국내 애니메이션이 해외 시장에서 큰 인기를 끌게 되었다.

이러한 구조적 한계 속에서 디지털 기술의 도입과 확산은 한국 애니메이션 산업에 새로운 가능성과 변화를 열어주었다. 디지털 시대에 접어들면서 문화콘텐츠 산업 전반은 디지털 전환(Digital Transformation)을 경험했는데, 이는 단순한 제작 방식의 변화가 아니라 기획·제작·유통·소비 전 과정이 디지털 환경에 맞춰 재편되는 산업 구조적 변화를 의미한다. 만화 산업은 출판 중심 구조에서 벗어나 플랫폼 기반의 웹툰 산업으로 도약했으며, 검증된 웹툰 IP는 영화와 드라마 등 다른 분야로 확장되며 핵심 산업 분야로 부상했다. 이 같은 변화는 국내 애니메이션 산업에서도 뚜렷하게 나타났다. 유튜브와 같은 글로벌 동영상 플랫폼을 통해 누구나 작품을 전 세계에 공개할 수 있게 됐으며, 그 결과 <캐치! 티니핑>, <라바>, <핑크퐁> 등 국내 애니메이션이 해외 시장에서 큰 인기를 끌게 되었다.

이마트24의 말레이시아 100호점 기념 더핑크퐁컴퍼니 협업 메뉴 출시(출처: 더 핑크퐁 컴퍼니)

<캐치! 티니핑>과 SM 걸그룹 ‘하츠투하츠’ 협업 캐릭터(출처: SM엔터테인먼트)

이러한 유통 환경의 변화는 산업의 중심축을 방송사에서 제작사와 플랫폼으로 이동시켰으며, 신생 제작사와 개인 창작자들의 시장 진입 장벽을 현저히 낮추었다. 실제로 ‘장삐쭈’, ‘총몇명’, ‘소맥거핀’ 등 구독자 수가 수백만 명에 이르는 유튜브 기반 애니메이션 채널들이 등장했고, 이들의 시청자층은 아동부터 성인까지 폭넓게 분포한다. 이들 채널은 세분된 취향을 반영한 다양한 소재와 장르의 틈새(niche) 콘텐츠를 제작하며, 한국 애니메이션 산업의 롱테일(Long Tail) 현상*을 주도하고 있다.

*디지털 플랫폼을 통해 소수의 인기 콘텐츠 외에도 다양한 취향을 반영한 세분된 콘텐츠들이 각각의 팬층을 확보하며 전체적으로 상당한 시장 규모를 형성하는 현상.

지금의 한국 애니메이션 산업은 역사상 가장 다양한 소재와 장르, 형식을 기반으로 제작되며, 전통적인 유통 구조를 넘어 글로벌 시장과 팬덤을 형성할 수 있는 새로운 환경을 맞이하였다. 이는 단기적으로 제작사 중심의 창작 활성화를 촉진할 뿐 아니라, 장기적으로는 산업 전반이 지속가능하고 건강한 생태계를 구축할 수 있도록 하는 밑거름이 되고 있다. 무엇보다도 글로벌 OTT 배급, 유튜브 등 동영상 플랫폼 기반의 광고 수익, 디지털 굿즈 판매 등으로 수익 채널이 다변화되면서, 제작사가 주체적으로 더 다양하고 차별화된 작품을 기획·제작할 수 있는 토대가 마련되었다.

*디지털 플랫폼을 통해 소수의 인기 콘텐츠 외에도 다양한 취향을 반영한 세분된 콘텐츠들이 각각의 팬층을 확보하며 전체적으로 상당한 시장 규모를 형성하는 현상.

지금의 한국 애니메이션 산업은 역사상 가장 다양한 소재와 장르, 형식을 기반으로 제작되며, 전통적인 유통 구조를 넘어 글로벌 시장과 팬덤을 형성할 수 있는 새로운 환경을 맞이하였다. 이는 단기적으로 제작사 중심의 창작 활성화를 촉진할 뿐 아니라, 장기적으로는 산업 전반이 지속가능하고 건강한 생태계를 구축할 수 있도록 하는 밑거름이 되고 있다. 무엇보다도 글로벌 OTT 배급, 유튜브 등 동영상 플랫폼 기반의 광고 수익, 디지털 굿즈 판매 등으로 수익 채널이 다변화되면서, 제작사가 주체적으로 더 다양하고 차별화된 작품을 기획·제작할 수 있는 토대가 마련되었다.

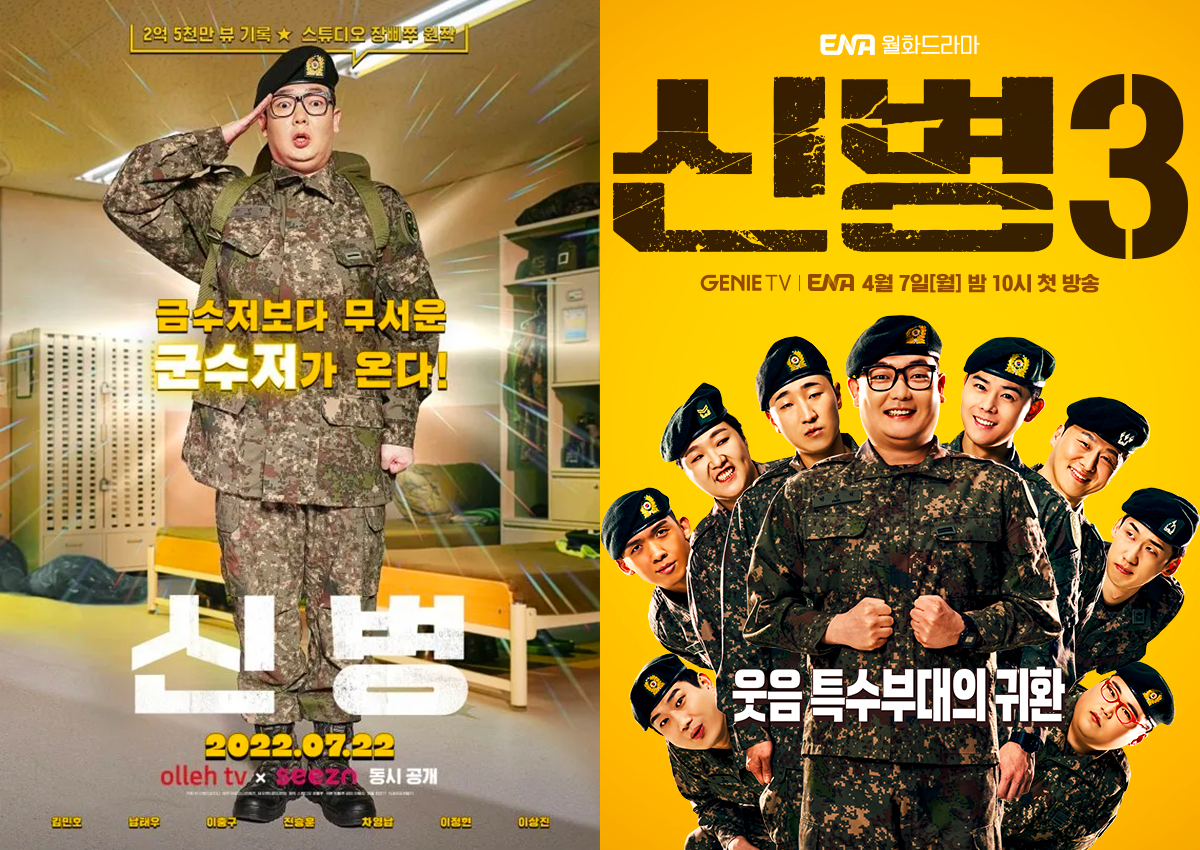

시리즈 드라마로 제작되고 있는 웹툰 <신병>(출처: 《ENA》)

2. 케이팝으로 여는 한국 장편 애니메이션의 미래

플랫폼을 통해 단편과 시리즈 애니메이션이 글로벌 성과를 거두면서, 이제 한국 애니메이션 산업의 다음 과제는 장편 애니메이션 분야로의 확장으로 넘어갔다. 이러한 맥락에서 소니 픽처스 애니메이션이 제작하고 넷플릭스를 통해 발표된 <케이팝 데몬 헌터스>(2025)의 세계적 흥행은 디즈니 스튜디오 최초의 장편 애니메이션 <백설 공주>(1937)의 성공과 비교해 볼만하다. 1920년대 후반, 디즈니 스튜디오는 무성에서 유성 시대로의 전환기에 애니메이션 이미지와 음악을 정교하게 동기화하는 과감한 시도를 통해 미키 마우스가 등장하는 <증기선 윌리>(1928)를 선보였다. 이 작품은 상업적·비평적 성과를 동시에 거두며 디즈니 스튜디오 성장의 기반을 마련했고, 이후 10여 년간 제작된 <실리 심포니> 시리즈를 통해 음악적 스토리텔링의 노하우를 축적했다. 이러한 성과는 장편 애니메이션의 흥행 가능성에 회의적이던 당시의 분위기를 반전시키며 <백설 공주>가 상업적으로 대성공을 거둘 수 있는 토대가 되었다. 특히, <백설 공주>가 선보인 뮤지컬 형식의 애니메이션 스토리텔링은 관객의 정서적 교감과 서사적 몰입감을 끌어올리며 이후 디즈니 장편 애니메이션의 대표적 미학 형식으로 자리 잡았다. 이러한 맥락에서 <케이팝 데몬 헌터스>는 뮤지컬 형식을 기반으로 케이팝을 스토리텔링의 핵심 요소로 융합하여, 글로벌 관객에게 강한 서사적 몰입감과 보편적인 문화적 유대감을 형성한 대표적 성공 사례로 평가할 수 있다.

<케이팝 데몬 헌터스>는 케이팝이라는 세계적 대중문화 자산을 결합한 시도로 주목받았지만, 결과적으로 한국 장편 애니메이션 산업이 안고 있는 기획력의 한계, 해외 제작 인프라 의존, 배급망 취약성이라는 구조적 문제를 환기했다. 국내 장편 애니메이션은 제작 편수와 산업적 영향력 측면에서 여전히 제한적이며, 본격적인 성장 단계에 들어서지 못한 상황이다. 최근 한국 극장가에서 흥행 상위권을 차지한 장편 애니메이션 대부분이 일본과 미국의 작품이라는 사실이 이를 잘 보여준다. 이는 산업 발전 과정에서 해외 TV 시리즈 하청에 의존해 외형적 성장을 이어가는 동안, 장편보다는 단편 시리즈 중심의 산업 구조가 고착되었다는 데 그 원인이 있다. 이에 따라 제작 기술력은 세계적 수준에 도달했지만, 순수 창작 장편 애니메이션에 필요한 기획 역량은 여전히 부족하다.

하지만 이러한 한계를 극복할 새로운 가능성은 이미 나타나고 있다. 웹툰 산업과의 융합이 대표적 사례다. <신의 탑>과 <갓 오브 하이스쿨>은 한국 웹툰 IP를 원작으로 하여 일본 제작사와 협업한 작품이지만, 글로벌 시장을 겨냥한 한국 장편 애니메이션의 가능성을 충분히 입증했다. 대중적으로 검증된 웹툰 IP를 활용하고 디지털 플랫폼을 통해 세계 관객과 만나는 전략은 한국 장편 애니메이션이 추구할 수 있는 현실적이고 지속가능한 경로다. 그런데도 장기적으로 더 큰 과제가 남아 있다. 디즈니와 지브리가 각각의 장편 애니메이션을 통해 독자적 미학을 구축하며 세계적 브랜드가 되었듯이 한국 장편 애니메이션도 서사적 흥미를 넘어 미학적 차별성을 이뤄야 한다. 그때 비로소 한국 장편 애니메이션은 글로벌 시장에서 단순한 도전자가 아니라 진정한 경쟁자로 자리매김할 수 있을 것으로 전망된다.

<케이팝 데몬 헌터스>는 케이팝이라는 세계적 대중문화 자산을 결합한 시도로 주목받았지만, 결과적으로 한국 장편 애니메이션 산업이 안고 있는 기획력의 한계, 해외 제작 인프라 의존, 배급망 취약성이라는 구조적 문제를 환기했다. 국내 장편 애니메이션은 제작 편수와 산업적 영향력 측면에서 여전히 제한적이며, 본격적인 성장 단계에 들어서지 못한 상황이다. 최근 한국 극장가에서 흥행 상위권을 차지한 장편 애니메이션 대부분이 일본과 미국의 작품이라는 사실이 이를 잘 보여준다. 이는 산업 발전 과정에서 해외 TV 시리즈 하청에 의존해 외형적 성장을 이어가는 동안, 장편보다는 단편 시리즈 중심의 산업 구조가 고착되었다는 데 그 원인이 있다. 이에 따라 제작 기술력은 세계적 수준에 도달했지만, 순수 창작 장편 애니메이션에 필요한 기획 역량은 여전히 부족하다.

하지만 이러한 한계를 극복할 새로운 가능성은 이미 나타나고 있다. 웹툰 산업과의 융합이 대표적 사례다. <신의 탑>과 <갓 오브 하이스쿨>은 한국 웹툰 IP를 원작으로 하여 일본 제작사와 협업한 작품이지만, 글로벌 시장을 겨냥한 한국 장편 애니메이션의 가능성을 충분히 입증했다. 대중적으로 검증된 웹툰 IP를 활용하고 디지털 플랫폼을 통해 세계 관객과 만나는 전략은 한국 장편 애니메이션이 추구할 수 있는 현실적이고 지속가능한 경로다. 그런데도 장기적으로 더 큰 과제가 남아 있다. 디즈니와 지브리가 각각의 장편 애니메이션을 통해 독자적 미학을 구축하며 세계적 브랜드가 되었듯이 한국 장편 애니메이션도 서사적 흥미를 넘어 미학적 차별성을 이뤄야 한다. 그때 비로소 한국 장편 애니메이션은 글로벌 시장에서 단순한 도전자가 아니라 진정한 경쟁자로 자리매김할 수 있을 것으로 전망된다.

일본과 협업하여 애니메이션으로 제작된 네이버 웹툰 <신의 탑>과 <갓 오브 하이스쿨>(출처: 네이버 웹툰)

이러한 맥락에서 <케이팝 데몬 헌터스>가 보여준 케이팝과 K-컬처 기반의 시청각적 요소는 한국 장편 애니메이션이 구축할 수 있는 새로운 미학적 언어가 될 수 있다. 한국 장편 애니메이션은 케이팝과 같은 차별화된 음악적 자원, 그리고 지역성(locality)를 강화한 미학적 형식을 결합할 때 한층 더 경쟁력을 확보할 수 있다. 과거 디즈니 스튜디오가 음악을 전략적으로 활용해 장편 애니메이션의 성공을 견인했던 것처럼, 케이팝의 음악적 요소를 융합하는 작업은 전 세계 관객에게 새로운 애니메이션 스타일을 제시하는 길이 될 것이다.

이미 케이팝은 체계적인 산업 시스템과 방대한 글로벌 팬덤을 기반으로 매년 수백 곡의 신곡, 월드 투어, 다양한 플랫폼을 통해 팬들과의 접점을 확장하고 있다. 이러한 산업 구조는 한국 장편 애니메이션이 세계 시장으로 발돋움하는 데 든든한 발판이 된다. 더 나아가 케이팝과의 결합은 장편 애니메이션 제작에 필요한 대규모 자본을 조달할 수 있는 동력으로 작용한다. 케이팝이 가진 투자비 회수 가능성과 글로벌 유통망이 국내 장편 애니메이션산업에 전이된다면, 제작비 부족이라는 고질적 한계를 넘어설 수 있을 것이다. 이 기반 위에서 한국 장편 애니메이션은 산업적 성장과 창작적 도약을 동시에 실현하며, 글로벌 경쟁력을 갖춘 문화산업으로 발전할 수 있을 것이다.

이미 케이팝은 체계적인 산업 시스템과 방대한 글로벌 팬덤을 기반으로 매년 수백 곡의 신곡, 월드 투어, 다양한 플랫폼을 통해 팬들과의 접점을 확장하고 있다. 이러한 산업 구조는 한국 장편 애니메이션이 세계 시장으로 발돋움하는 데 든든한 발판이 된다. 더 나아가 케이팝과의 결합은 장편 애니메이션 제작에 필요한 대규모 자본을 조달할 수 있는 동력으로 작용한다. 케이팝이 가진 투자비 회수 가능성과 글로벌 유통망이 국내 장편 애니메이션산업에 전이된다면, 제작비 부족이라는 고질적 한계를 넘어설 수 있을 것이다. 이 기반 위에서 한국 장편 애니메이션은 산업적 성장과 창작적 도약을 동시에 실현하며, 글로벌 경쟁력을 갖춘 문화산업으로 발전할 수 있을 것이다.

3. 생성형 AI와 한국 애니메이션: 산업 패러다임의 재편

케이팝과의 융합이 한국 장편 애니메이션의 미학적 차별성을 높일 수 있는 방향이라면, 생성형 AI는 애니메이션 제작 자체의 패러다임을 근본적으로 바꾸고 있다. 최근 영상산업 전반은 공급자 중심의 대량 생산 체제를 넘어, 소비자 맞춤형·참여형 콘텐츠산업으로 빠르게 전환하고 있다. OTT와 유튜브 같은 플랫폼 기반 유통 환경은 대중에게 더 넓은 선택권을 제공하는 동시에, 제작자에게는 새로운 장르 실험과 형식적 혁신을 요구한다. 이러한 변화는 국내 애니메이션산업에도 직접적으로 반영되며, 특정 장르와 형식에 편중된 기존 제작 구조로는 더 이상 효과적으로 대응하기 어렵게 만들고 있다. 따라서 다양한 창작 실험과 형식적 시도가 이루어질 때 비로소 창작자와 소비자 모두가 확대되는 건강한 생태계를 구축할 수 있다. 다시 말해, 영상산업의 패러다임 전환은 국내 애니메이션산업에 산업적·미학적 차원에서 다변화의 과제를 제시하고 있다.

인공지능 시대에 들어서며 애니메이션 제작 환경 또한 근본적인 변화를 겪고 있다. 최근 등장한 생성형 AI 기반 원스톱 솔루션 플랫폼은 기획·제작·후반 작업을 통합적으로 처리할 수 있는 체계를 제공한다. 그 결과, 과거에는 대규모 자본과 다수의 전문 인력이 필요했던 애니메이션 제작을 소규모 스튜디오나 창작 집단, 더 나아가 개인 창작자도 쉽게 수행할 수 있게 되었다. 이는 제작 효율성을 높였을 뿐 아니라, 다양한 소재와 장르의 작품이 시장에 진입할 수 있는 토대를 마련했다. 무엇보다 생성형 AI 기반 애니메이션은 단순한 제작 방식의 혁신을 넘어 기획에서 제작, 유통, 소비에 이르는 전 과정에서 시간과 비용을 획기적으로 절감하여 창작의 진입 장벽을 낮추는 기술적·문화적 전환으로 볼 수 있다.

이러한 변화의 중심에는 ‘프롬프트 애니메이션’이라 불리는 새로운 제작 방식이 있다. 텍스트 몇 줄에서 출발해 캐릭터와 장면을 자동으로 생성할 수 있는 이 방식은 머지않아 애니메이션산업의 주요 축으로 자리할 가능성이 크다. 이는 단순한 도구적 편의성을 넘어 창작자와 소비자의 관계를 새롭게 재구성하는 문화적 장치로 작동하며, 누구나 자신의 이야기를 애니메이션 이미지로 구현할 수 있게 한다. 결과적으로 생성형 AI 기반 애니메이션은 전문가 중심의 고비용·고난도 제작 체제를 넘어, 대중 속에서 누구나 참여할 수 있는 새로운 창작 문화를 열어가고 있다. 그러나 이는 산업 전체를 대체하는 흐름이 아니라, 전통적 장편·시리즈 애니메이션과 공존하는 또 하나의 갈래로 자리 잡아가고 있다. 이러한 변화는 애니메이션산업 생태계가 실사 기반 1인 미디어 산업처럼 대중적인 대규모 제작·소비 생태계를 구축하는 데 핵심적인 역할을 하게 될 것이다.

인공지능 시대에 들어서며 애니메이션 제작 환경 또한 근본적인 변화를 겪고 있다. 최근 등장한 생성형 AI 기반 원스톱 솔루션 플랫폼은 기획·제작·후반 작업을 통합적으로 처리할 수 있는 체계를 제공한다. 그 결과, 과거에는 대규모 자본과 다수의 전문 인력이 필요했던 애니메이션 제작을 소규모 스튜디오나 창작 집단, 더 나아가 개인 창작자도 쉽게 수행할 수 있게 되었다. 이는 제작 효율성을 높였을 뿐 아니라, 다양한 소재와 장르의 작품이 시장에 진입할 수 있는 토대를 마련했다. 무엇보다 생성형 AI 기반 애니메이션은 단순한 제작 방식의 혁신을 넘어 기획에서 제작, 유통, 소비에 이르는 전 과정에서 시간과 비용을 획기적으로 절감하여 창작의 진입 장벽을 낮추는 기술적·문화적 전환으로 볼 수 있다.

이러한 변화의 중심에는 ‘프롬프트 애니메이션’이라 불리는 새로운 제작 방식이 있다. 텍스트 몇 줄에서 출발해 캐릭터와 장면을 자동으로 생성할 수 있는 이 방식은 머지않아 애니메이션산업의 주요 축으로 자리할 가능성이 크다. 이는 단순한 도구적 편의성을 넘어 창작자와 소비자의 관계를 새롭게 재구성하는 문화적 장치로 작동하며, 누구나 자신의 이야기를 애니메이션 이미지로 구현할 수 있게 한다. 결과적으로 생성형 AI 기반 애니메이션은 전문가 중심의 고비용·고난도 제작 체제를 넘어, 대중 속에서 누구나 참여할 수 있는 새로운 창작 문화를 열어가고 있다. 그러나 이는 산업 전체를 대체하는 흐름이 아니라, 전통적 장편·시리즈 애니메이션과 공존하는 또 하나의 갈래로 자리 잡아가고 있다. 이러한 변화는 애니메이션산업 생태계가 실사 기반 1인 미디어 산업처럼 대중적인 대규모 제작·소비 생태계를 구축하는 데 핵심적인 역할을 하게 될 것이다.

‘프롬프터 애니메이션’ 영상 프로그램을 선도하고 있는 AI 프로그램 미드저니(Midjourney)(출처: 미드저니)

‘나노바나나’라는 코드명으로 알려진 구글의 이미지 생성 AI모델 ‘제미나이(Gemini) 2.5 플래시’(출처: 구글)

이와 같은 흐름은 애니메이션산업의 질서를 새롭게 조정하고 있다. 따라서 이러한 변화를 기존 애니메이션산업과의 경쟁적 충돌로 볼 필요는 없다. 극장용 장편 애니메이션과 TV 시리즈 같은 전통적 형식은 숏폼 기반의 생성형 애니메이션과 서로 다른 방식으로 대중의 욕구를 충족시키며 상호 보완적 관계를 형성할 것이다. 이는 실사 기반의 영상산업 속에서 1인 미디어 분야가 독자적 영역을 확장해 온 과정과 마찬가지로, 각기 고유한 영역을 구축하며 애니메이션산업의 다층적이고 다원적인 생태계를 만들어갈 것이다. 이러한 맥락에서 한국 애니메이션산업은 지금 중요한 전환점에 서 있다. 생성형 AI와의 융합은 창작과 소비의 방식을 근본적으로 재구성하며, 산업 전반의 패러다임을 새롭게 열어갈 것이다. 결국 한국 애니메이션산업은 플랫폼, 케이팝, AI라는 세 축을 기반으로 산업적 지속 가능성과 미학적 차별성을 동시에 실현할 때, 글로벌 시장에서 단순한 후발 주자가 아니라 뚜렷한 정체성을 지닌 문화산업으로 도약할 수 있을 것이다.

______________________

참고문헌

- 오동일 (2015). 한국 애니메이션 산업의 활성화 방안. 《애니메이션연구》, 11권 4호. pp. 81~95.

- 오동일 (2016). 『디즈니 스튜디오』. 서울: 커뮤니케이션북스.

- 오동일 (2024). AI를 활용한 애니메이션 제작 영역의 확장: 생성형 애니메이션을 중심으로. 《애니메이션연구》, 20권 4호. pp. 157~171.

- 오동일 (2025). 『AI와 애니메이션 산업』. 서울: 커뮤니케이션북스.

- 한국콘텐츠진흥원 (2024). 『2024 애니메이션산업백서』.

참고문헌

- 오동일 (2015). 한국 애니메이션 산업의 활성화 방안. 《애니메이션연구》, 11권 4호. pp. 81~95.

- 오동일 (2016). 『디즈니 스튜디오』. 서울: 커뮤니케이션북스.

- 오동일 (2024). AI를 활용한 애니메이션 제작 영역의 확장: 생성형 애니메이션을 중심으로. 《애니메이션연구》, 20권 4호. pp. 157~171.

- 오동일 (2025). 『AI와 애니메이션 산업』. 서울: 커뮤니케이션북스.

- 한국콘텐츠진흥원 (2024). 『2024 애니메이션산업백서』.

콘텐츠 IP 관점에서 본 한국 애니메이션의 성과와 과제

이상규 강원대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수

한국 애니메이션은 과거 하청 제작에 의존하던 힘겨웠던 시기를 지나, 2000년대 이후 영유아용 3D 애니메이션과 캐릭터 IP 비즈니스를 결합하는 전략으로 성장해 왔다. <뽀로로>에서 <티니핑>까지 눈부신 성공으로 1조 원대 시장을 맞이했으나, 여전히 특정 유통채널 및 영유아 장르에 대한 편중성과 영세한 제작 환경은 한계로 지적되고 있다. 특히 글로벌 OTT 플랫폼이 확산하면서 한국 애니메이션에도 새로운 기회가 열리고 있지만, 여전히 체계적인 글로벌 진출 전략과 안정적 제작 시스템은 부족한 상황이다. 향후 지속가능한 성장을 위해서는 장르와 플랫폼을 다각화하고 독창적인 원작 IP를 발굴하는 것이 필수적이며, 보다 개선된 제작 환경에서 기존 창작자뿐만 아니라, IP 기획자 및 AI 기술 전문가 등 새로운 핵심 인력을 양성할 필요성이 제기된다.

1. 인고의 세월을 견뎌온 한국 애니메이션

돌이켜보면 한국 애니메이션은 고난과 역경으로 점철된 시기를 힘겹게 헤쳐왔다. 만화·애니메이션에 대한 부정적인 사회 인식과 정책적 무관심 속에서, 1970~80년대까지 애니메이션은 외화벌이 수단으로서 일종의 ‘제조업’처럼 여겨지기도 했다(김소영, 2023). 1980년대 후반 올림픽 개최 등 글로벌화의 흐름 속에서, 정부는 방송사-제작사 협업을 통한 국산 TV 애니메이션 제작을 지원했고, <아기공룡 둘리>, <달려라 하니> 등이 지상파 TV에 정규 편성되기 시작했다. 그러나 산업 태동기부터 1990년대에 이르기까지 국내 애니메이션 업계는 대부분 외화 수입 또는 미국이나 일본을 통한 하청 제작(OEM)에 의존해 명맥을 이어올 수밖에 없었다.

문화산업 진흥 정책이 본격화한 2000년대 들어서야 애니메이션 업계는 서서히 하청 중심에서 창작 중심으로 자생력을 갖춰가며 산업 구조와 체질을 바꿔가기 시작했다. 정부는 애니메이션산업의 성장 잠재력과 문화적 파급력이 크다는 점을 인식하여 ‘애니메이션산업 중장기 발전 전략(2006~2010)’을 비롯해 중장기 진흥 계획을 발표하기 시작했고, 국산 창작 애니메이션을 주요 방송사에서 의무적으로 편성·방영하도록 하는 ‘애니메이션 방송 총량제(2005)'를 도입했다. 이와 함께 각종 제작 지원, 해외 진출 및 마케팅 지원, 3D 애니메이션 제작을 위한 기술개발 지원, 전문인력양성 등의 정책을 적극적으로 추진했다. 후발주자였던 한국 애니메이션 업계로서는 특히 3D 기술을 통한 차별화와 영유아 중심의 틈새시장을 전략적으로 고려하게 되었고, 이후 한국 애니메이션은 TV로 방영되는 유아용 3D 애니메이션에 집중된 형태로 성장하게 된다(이상규·이성민, 2024).

<마리이야기>(2002)와 <오세암>(2003)이 '프랑스 안시 국제 애니메이션 페스티벌'에서 대상을 받으며 예술적 가능성을 인정받았고, <마당을 나온 암탉>(2011)이 국내 애니메이션 역사상 최고 흥행 기록을 세우는 등 눈에 띄는 성과들이 있었다. 그럼에도 꽤 오랫동안 한국의 애니메이션은 작은 시장 규모, 투자 및 자체 제작 역량 부족, 한정된 유통채널 등 영세하고 취약한 환경을 버텨와야만 했다. 그런데 최근 <킹 오브 킹스(The King of Kings)>(2025), <케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters)>(2025) 등이 글로벌 시장에서 성공하게 되면서, 한국에서 제작한 애니메이션 또는 한국적 소재와 K-콘텐츠 및 IP를 활용한 애니메이션 제작의 가능성이 주목받기 시작했다. 인고의 세월을 견뎌온 국내 애니메이션 업계가 새로운 기회의 순간을 맞이한다면, 어떤 전략적 대응을 할 수 있을까?

장기적으로 경쟁력을 강화하기 위해서는, 콘텐츠 IP(Intellectual Property, 지식재산)의 관점에서 한국 애니메이션의 장점을 극대화하고 그 문화적·경제적 가치를 높이는 것이 무엇보다 중요할 것으로 보인다. 애니메이션은 그 자체로만 독자적인 산업 영역을 구축해 왔다기보다는, 원작의 세계관, 캐릭터, 스토리를 활용한 방대한 브랜드 세계를 구축하고 영화, 소설, 공연, 캐릭터 등 인접한 영역들과의 적극적 협업 및 확장, 연계 전략을 통해 성장해 올 수 있었다. IP 관점에서 장기적 발전 방안을 모색해 보기 위해, 먼저 한국 애니메이션이 그동안 축적해 온 역량과 가능성이 무엇인지, 그리고 한계와 부족한 점들은 무엇인지 되짚어볼 필요가 있다.

문화산업 진흥 정책이 본격화한 2000년대 들어서야 애니메이션 업계는 서서히 하청 중심에서 창작 중심으로 자생력을 갖춰가며 산업 구조와 체질을 바꿔가기 시작했다. 정부는 애니메이션산업의 성장 잠재력과 문화적 파급력이 크다는 점을 인식하여 ‘애니메이션산업 중장기 발전 전략(2006~2010)’을 비롯해 중장기 진흥 계획을 발표하기 시작했고, 국산 창작 애니메이션을 주요 방송사에서 의무적으로 편성·방영하도록 하는 ‘애니메이션 방송 총량제(2005)'를 도입했다. 이와 함께 각종 제작 지원, 해외 진출 및 마케팅 지원, 3D 애니메이션 제작을 위한 기술개발 지원, 전문인력양성 등의 정책을 적극적으로 추진했다. 후발주자였던 한국 애니메이션 업계로서는 특히 3D 기술을 통한 차별화와 영유아 중심의 틈새시장을 전략적으로 고려하게 되었고, 이후 한국 애니메이션은 TV로 방영되는 유아용 3D 애니메이션에 집중된 형태로 성장하게 된다(이상규·이성민, 2024).

<마리이야기>(2002)와 <오세암>(2003)이 '프랑스 안시 국제 애니메이션 페스티벌'에서 대상을 받으며 예술적 가능성을 인정받았고, <마당을 나온 암탉>(2011)이 국내 애니메이션 역사상 최고 흥행 기록을 세우는 등 눈에 띄는 성과들이 있었다. 그럼에도 꽤 오랫동안 한국의 애니메이션은 작은 시장 규모, 투자 및 자체 제작 역량 부족, 한정된 유통채널 등 영세하고 취약한 환경을 버텨와야만 했다. 그런데 최근 <킹 오브 킹스(The King of Kings)>(2025), <케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters)>(2025) 등이 글로벌 시장에서 성공하게 되면서, 한국에서 제작한 애니메이션 또는 한국적 소재와 K-콘텐츠 및 IP를 활용한 애니메이션 제작의 가능성이 주목받기 시작했다. 인고의 세월을 견뎌온 국내 애니메이션 업계가 새로운 기회의 순간을 맞이한다면, 어떤 전략적 대응을 할 수 있을까?

장기적으로 경쟁력을 강화하기 위해서는, 콘텐츠 IP(Intellectual Property, 지식재산)의 관점에서 한국 애니메이션의 장점을 극대화하고 그 문화적·경제적 가치를 높이는 것이 무엇보다 중요할 것으로 보인다. 애니메이션은 그 자체로만 독자적인 산업 영역을 구축해 왔다기보다는, 원작의 세계관, 캐릭터, 스토리를 활용한 방대한 브랜드 세계를 구축하고 영화, 소설, 공연, 캐릭터 등 인접한 영역들과의 적극적 협업 및 확장, 연계 전략을 통해 성장해 올 수 있었다. IP 관점에서 장기적 발전 방안을 모색해 보기 위해, 먼저 한국 애니메이션이 그동안 축적해 온 역량과 가능성이 무엇인지, 그리고 한계와 부족한 점들은 무엇인지 되짚어볼 필요가 있다.

2. '뽀로로'에서 '티니핑'까지, 애니-캐릭터 기반 콘텐츠 IP의 성장

최근까지 국내 애니메이션은 영유아 대상의 TV 시리즈를 중심으로, 특히 캐릭터산업과의 연계를 통해 콘텐츠 IP 비즈니스 영역을 확대해 올 수 있었다. 그런 점에서 지난 20여 년 간의 한국 애니메이션 역사에서 중요한 작품 중 하나는 <뽀롱뽀롱 뽀로로>다. 2003년 TV로 처음 방영된 <뽀로로> 시리즈는 2025년 8월 현재까지 8개 이상의 시즌과 수십 편의 극장판 및 파생 작품들을 선보였다. 주인공 뽀로로뿐만 아니라 크롱, 루피 등 작품에 등장하는 다른 캐릭터들도 인기를 모으기 시작했고, 애니메이션 외에도 학습 출판물, 완구, 뮤지컬, 테마파크, 의류, 팬시, 생활용품 등 다양한 영역으로 확장을 거듭하며 전 세계에 수출되었다. 2010년대 초에는 <뽀로로>의 브랜드 가치가 이미 8,000억 원, 경제적 부가효과가 5조 7,000억 원에 이른다는 분석도 나왔다(이주영, 2011.11.24.). <뽀로로>는 그야말로 영유아 TV 애니메이션-캐릭터 IP 기반의 성공모델을 구축했다.

뽀로로 극장판 <바닷속 대모험> 포스터(좌), 글로벌 팬 커뮤니케이션 플랫폼 ‘버블(bubble)’과 ‘잔망루피’ 협업 포스어(우)

(출처: CJ CGV, 디어유)

(출처: CJ CGV, 디어유)

그 배경에서는 정부 지원도 중요한 몫을 했다. <뽀로로>의 제작사 아이코닉스는 이미 2002년 우수 파일럿 제작 지원, 2003년 캐릭터 연계 프로그램 제작 지원, 2004년 스타 프로젝트 등에 연이어 선정되며 초기 성장 국면에서 다양한 정책적 지원을 받았다. 이렇게 순수 창작 애니메이션이 만들어질 수 있는 토양이 마련되었고, 정부는 2010년대 들어서 애니메이션-캐릭터 연계 정책을 적극 추진했다(이상규·이성민, 2024). 이는 ‘애니메이션·캐릭터 육성 중장기 계획(2015~2019)’을 비롯해 OSMU 콘텐츠 육성, 캐릭터 연계 콘텐츠 제작 지원, 애니메이션 해외 진출 지원, 정책금융 확대 등으로 이어졌다. 당시 애니메이션 및 캐릭터 관련 정책 지원 사업들은 삼진 인터내셔널, 아이코닉스, 삼지애니메이션, 로이비쥬얼, 미미월드, 둘리나라, 부즈 등 애니메이션 제작사뿐 아니라 캐릭터 상품 제조사, 라이선싱 업체 등 다양한 사업체들에 대해 산업·장르 경계를 넘어 이루어졌다(문화체육관광부, 2013.8.; 2016.2.).

이러한 과정을 거쳐 역량을 갖춘 국내 애니메이션 제작사들은 콘텐츠 IP 기업으로 성장하기 시작했다. <뽀로로>의 뒤를 이어 <변신자동차 또봇>(2010), <꼬마버스 타요>(2010), <로보카 폴리>(2011), <치링치링 시크릿 쥬쥬>(2012), <미니 특공대>(2014) 등의 어린이 대상 애니메이션들이 여러 시즌으로 제작되고 오랜 기간 방영되면서 의미 있는 성과를 기록했다. 이런 흐름 속에서 애니메이션에 대한 투자와 제작이 확대되었으며, 국산 창작 애니메이션 캐릭터를 활용한 장난감 등 각종 라이선싱 사업과 테마파크, 키즈카페 등 키즈 콘텐츠 분야에서의 IP 비즈니스가 크게 활성화되었다(박지혜, 2019).

<신비아파트>(2014)나 <브래드 이발소>(2019)와 같은 새로운 시도들도 두드러졌다. <신비아파트>는 ‘호러 애니메이션’ 장르를 개척하며 유아를 벗어나 초등학생들에게 큰 인기를 끌며 시즌4까지 제작되었고 4편 이상의 극장판으로도 만들어졌다. 무엇보다 완구 외에도 카드 게임, 모바일 게임, 출판, 뮤지컬, 웹드라마 등으로 원작 IP를 확장함으로써 보다 포괄적인 콘텐츠 IP 비즈니스의 성공 사례를 보여주었다. <브래드 이발소>의 경우, 빵과 디저트를 소재로 한 독특한 설정과 스토리를 바탕으로, 어린이 애니메이션의 범주를 벗어나 전 연령층을 대상으로 한 코미디 장르의 가능성을 보여주었다. 특히 TV를 넘어 글로벌 플랫폼에서 두각을 나타냈는데, 2020년 한국 애니메이션 최초로 넷플릭스 글로벌 TV 쇼 부문 상위 10위에 진입하였으며, IPTV와 유튜브 및 틱톡 등에서도 큰 화제를 모았다(강석오, 2020.11.4.; 《캐릭터 완구 신문》, 2019.7.1.). 2025년 8월 <브래드 이발소> 유튜브 공식 채널 구독자 수는 260만 명에 이른다.

콘텐츠 IP 관점에서 가장 주목해야 할 최근의 사례는 바로 <캐치! 티니핑>이다. 공주와 요정들이 등장하는 이 애니메이션은, 새로운 시즌이 거듭될 때마다 출시되는 수십 종의 티니핑 캐릭터 장난감을 중심으로 ‘등골핑’, ‘파산핑’(티니핑 관련 제품을 아이들에게 계속 사줘야 하는 부모의 경제적 부담을 의미) 등의 신조어를 낳을 정도로 IP 가치를 높여가고 있다. 2024년 개봉한 극장판 <사랑의 하츄핑>은 누적 관객 수 124만 명 이상을 기록하여 12년 만에 국산 애니메이션으로서 100만 관객을 돌파했으며, 침체되어 있던 국산 극장 애니메이션 시장에 활기를 불어넣었다. 제작사 SAMG 엔터테인먼트(구 삼지애니메이션)은 ‘이모션 캐슬’이라는 종합 브랜드를 통해 장난감 외에도 의류, 패션, 식음료, 화장품, 뮤지컬 공연 등으로 IP 비즈니스 영역을 확대해 왔으며, 일본과 중국에 해외 현지 법인을 설립하여 수출 및 해외 팬덤 확보를 위한 적극적인 행보를 이어가고 있다(한창완, 2024.10). <캐치! 티니핑>은 잘 기획된 애니메이션-캐릭터 IP가 어떻게 원천 콘텐츠를 넘어 가치를 확대해 나갈 수 있는지 보여주는, 2020년대를 대표하는 사례라 할 수 있다.

이러한 과정을 거쳐 역량을 갖춘 국내 애니메이션 제작사들은 콘텐츠 IP 기업으로 성장하기 시작했다. <뽀로로>의 뒤를 이어 <변신자동차 또봇>(2010), <꼬마버스 타요>(2010), <로보카 폴리>(2011), <치링치링 시크릿 쥬쥬>(2012), <미니 특공대>(2014) 등의 어린이 대상 애니메이션들이 여러 시즌으로 제작되고 오랜 기간 방영되면서 의미 있는 성과를 기록했다. 이런 흐름 속에서 애니메이션에 대한 투자와 제작이 확대되었으며, 국산 창작 애니메이션 캐릭터를 활용한 장난감 등 각종 라이선싱 사업과 테마파크, 키즈카페 등 키즈 콘텐츠 분야에서의 IP 비즈니스가 크게 활성화되었다(박지혜, 2019).

<신비아파트>(2014)나 <브래드 이발소>(2019)와 같은 새로운 시도들도 두드러졌다. <신비아파트>는 ‘호러 애니메이션’ 장르를 개척하며 유아를 벗어나 초등학생들에게 큰 인기를 끌며 시즌4까지 제작되었고 4편 이상의 극장판으로도 만들어졌다. 무엇보다 완구 외에도 카드 게임, 모바일 게임, 출판, 뮤지컬, 웹드라마 등으로 원작 IP를 확장함으로써 보다 포괄적인 콘텐츠 IP 비즈니스의 성공 사례를 보여주었다. <브래드 이발소>의 경우, 빵과 디저트를 소재로 한 독특한 설정과 스토리를 바탕으로, 어린이 애니메이션의 범주를 벗어나 전 연령층을 대상으로 한 코미디 장르의 가능성을 보여주었다. 특히 TV를 넘어 글로벌 플랫폼에서 두각을 나타냈는데, 2020년 한국 애니메이션 최초로 넷플릭스 글로벌 TV 쇼 부문 상위 10위에 진입하였으며, IPTV와 유튜브 및 틱톡 등에서도 큰 화제를 모았다(강석오, 2020.11.4.; 《캐릭터 완구 신문》, 2019.7.1.). 2025년 8월 <브래드 이발소> 유튜브 공식 채널 구독자 수는 260만 명에 이른다.

콘텐츠 IP 관점에서 가장 주목해야 할 최근의 사례는 바로 <캐치! 티니핑>이다. 공주와 요정들이 등장하는 이 애니메이션은, 새로운 시즌이 거듭될 때마다 출시되는 수십 종의 티니핑 캐릭터 장난감을 중심으로 ‘등골핑’, ‘파산핑’(티니핑 관련 제품을 아이들에게 계속 사줘야 하는 부모의 경제적 부담을 의미) 등의 신조어를 낳을 정도로 IP 가치를 높여가고 있다. 2024년 개봉한 극장판 <사랑의 하츄핑>은 누적 관객 수 124만 명 이상을 기록하여 12년 만에 국산 애니메이션으로서 100만 관객을 돌파했으며, 침체되어 있던 국산 극장 애니메이션 시장에 활기를 불어넣었다. 제작사 SAMG 엔터테인먼트(구 삼지애니메이션)은 ‘이모션 캐슬’이라는 종합 브랜드를 통해 장난감 외에도 의류, 패션, 식음료, 화장품, 뮤지컬 공연 등으로 IP 비즈니스 영역을 확대해 왔으며, 일본과 중국에 해외 현지 법인을 설립하여 수출 및 해외 팬덤 확보를 위한 적극적인 행보를 이어가고 있다(한창완, 2024.10). <캐치! 티니핑>은 잘 기획된 애니메이션-캐릭터 IP가 어떻게 원천 콘텐츠를 넘어 가치를 확대해 나갈 수 있는지 보여주는, 2020년대를 대표하는 사례라 할 수 있다.

콘텐츠 IP 비즈니스와 함께 성장해 온 한국 애니메이션(왼쪽부터 <뽀롱뽀롱 뽀로로>, <신비아파트>, <브래드 이발소>, <캐치! 티니핑>)

(출처: 《EBS》, CJ 미디어 라이브러리, 몬스터스튜디오, SAMG Entertainment)

(출처: 《EBS》, CJ 미디어 라이브러리, 몬스터스튜디오, SAMG Entertainment)

한국 애니메이션 산업 규모는 2023년 기준 약 1조 1,000억 원으로 추정되어, 사상 최초로 1조 원 시장을 돌파하는 성과를 기록했다(문화체육관광부, 2025.4.24.). 이는 글로벌 시장에서 K-콘텐츠의 인기 상승과 함께 애니메이션의 위상 또한 높아지고 있음을 보여주는 것으로 해석된다. 오랜 시간 어려운 침체기를 겪어왔음에도 한국 애니메이션이 이 정도의 성과와 역량을 보여줄 수 있었던 것은, 이처럼 애니-캐릭터를 기반으로 한 콘텐츠 IP 비즈니스 전략의 성공에 힘입은 바가 크다고 하겠다. 하지만 이 같은 눈부신 성과 이면에는 여전히 해결해야 할 구조적 문제들이 남아있다. 글로벌 경쟁이 치열해진 현재 시점에서 이러한 한계들은 더 이상 간과할 수 없는 과제가 되었다.

3. 글로벌 플랫폼 시대, 한국 애니메이션의 한계와 과제

애니메이션산업을 둘러싼 유통 플랫폼 환경은 이미 크게 변화한 지 오래다. <아기공룡 둘리>나 <뽀로로>가 탄생하던 시절만 해도 지상파 TV를 통한 유통에 대부분 의존했던 애니메이션은, 《투니버스》, 《애니플러스》, 《애니맥스》 등 유료 방송 전문 채널을 거쳐, 이제 유튜브를 비롯해 넷플릭스와 같은 OTT로 유통망을 확대하여 글로벌 시장에서 치열하게 경쟁하고 있다. 결국 한국 애니메이션의 중장기적 발전을 위해서는 글로벌 플랫폼 시대에 적합한 경쟁력을 갖추는 것이 핵심일 것이다. 그런 점에서 여전히 국내 애니메이션 업계는 여러 한계와 문제점들을 마주하고 있다.

대표적인 문제는 오랫동안 반복적으로 지적되어 온 것으로, 영유아 애니메이션에 대한 편중성이다. 키즈 콘텐츠는 일정 부분 검증된 안정적인 전략일 수 있지만, 특정 연령대의 수용자층과 장르에 제한될 수밖에 없고, 어린이용 장난감과 같은 특정 IP 수익모델에 대한 지나친 의존은 지속가능성과 확장성 면에서 한계를 드러낼 수밖에 없다. 이런 가운데 다양한 장르의, 보다 넓은 연령층에 어필할 수 있는 실험적이고 혁신적인 애니메이션 제작은 거의 이루어지지 못하는 것이 현실이다.

OTT 서비스나 유튜브 등 온라인 플랫폼을 통한 영상콘텐츠 이용이 일반화되었음에도, 여전히 1차 유통 창구가 국내 TV 방송으로 지나치게 한정되어있다는 점 또한 극복해야 할 과제다. 이는 애니메이션 업계의 자금조달 방식, 거래 관행, 제작 및 유통 구조 등이 갖는 현실적인 어려움에 기인한 어쩔 수 없는 상황일 수도 있겠다. 그러나 한류 드라마와 영화, 웹툰 등이 그러하듯 현재 국면에서는 글로벌 규모의 플랫폼을 통한 유통망을 개척하지 못하고서는 경쟁력을 갖추기 어렵다. 유통망의 확대는 애니메이션 소재와 포맷의 혁신, 장르적 확장 등과 연계하여 추진될 수 있을 것이다.

국내 애니메이션산업과 관련된 가장 근본적인 문제라면, 여전히 전반적인 제작 환경이 열악하고 영세성을 벗어나지 못하고 있다는 점이다. 전통적으로 애니메이션 업은 많은 인력을 필요로 하고, 제작 기간이 매우 길며, 기획 개발이나 캐릭터 디자인, 작화 등 제작 과정에서 큰 비용이 발생한다. 그럼에도 시장에서의 성공 사례가 드물다 보니 ‘고위험 저수익’ 구조의 한계를 드러내고 있다. 이는 결국 투자 위축, 자금조달의 어려움, 열악한 노동환경, 고품질 애니메이션 제작의 어려움 등 악순환으로 이어져 왔다. 최근에는 애니메이션 전문 인력들이 게임, 웹툰 등 다른 분야로 빠져나가 제작 현장의 구인난까지 심각한 것으로 알려졌다. 더 나은 노동환경과 기회를 찾아 인재들이 유출되기 시작한 것이다(문화체육관광부, 2025.4.24.; 장진구, 2022.6.22.). 결국 AI와 같은 신기술 활용이나 IP 비즈니스 기획 역량 제고 등을 통해 고비용 저효율 구조를 근본적으로 타개하는 것이 관건일 것으로 보인다.

대표적인 문제는 오랫동안 반복적으로 지적되어 온 것으로, 영유아 애니메이션에 대한 편중성이다. 키즈 콘텐츠는 일정 부분 검증된 안정적인 전략일 수 있지만, 특정 연령대의 수용자층과 장르에 제한될 수밖에 없고, 어린이용 장난감과 같은 특정 IP 수익모델에 대한 지나친 의존은 지속가능성과 확장성 면에서 한계를 드러낼 수밖에 없다. 이런 가운데 다양한 장르의, 보다 넓은 연령층에 어필할 수 있는 실험적이고 혁신적인 애니메이션 제작은 거의 이루어지지 못하는 것이 현실이다.

OTT 서비스나 유튜브 등 온라인 플랫폼을 통한 영상콘텐츠 이용이 일반화되었음에도, 여전히 1차 유통 창구가 국내 TV 방송으로 지나치게 한정되어있다는 점 또한 극복해야 할 과제다. 이는 애니메이션 업계의 자금조달 방식, 거래 관행, 제작 및 유통 구조 등이 갖는 현실적인 어려움에 기인한 어쩔 수 없는 상황일 수도 있겠다. 그러나 한류 드라마와 영화, 웹툰 등이 그러하듯 현재 국면에서는 글로벌 규모의 플랫폼을 통한 유통망을 개척하지 못하고서는 경쟁력을 갖추기 어렵다. 유통망의 확대는 애니메이션 소재와 포맷의 혁신, 장르적 확장 등과 연계하여 추진될 수 있을 것이다.

국내 애니메이션산업과 관련된 가장 근본적인 문제라면, 여전히 전반적인 제작 환경이 열악하고 영세성을 벗어나지 못하고 있다는 점이다. 전통적으로 애니메이션 업은 많은 인력을 필요로 하고, 제작 기간이 매우 길며, 기획 개발이나 캐릭터 디자인, 작화 등 제작 과정에서 큰 비용이 발생한다. 그럼에도 시장에서의 성공 사례가 드물다 보니 ‘고위험 저수익’ 구조의 한계를 드러내고 있다. 이는 결국 투자 위축, 자금조달의 어려움, 열악한 노동환경, 고품질 애니메이션 제작의 어려움 등 악순환으로 이어져 왔다. 최근에는 애니메이션 전문 인력들이 게임, 웹툰 등 다른 분야로 빠져나가 제작 현장의 구인난까지 심각한 것으로 알려졌다. 더 나은 노동환경과 기회를 찾아 인재들이 유출되기 시작한 것이다(문화체육관광부, 2025.4.24.; 장진구, 2022.6.22.). 결국 AI와 같은 신기술 활용이나 IP 비즈니스 기획 역량 제고 등을 통해 고비용 저효율 구조를 근본적으로 타개하는 것이 관건일 것으로 보인다.

4. 지속가능성과 경쟁력 강화를 위해 필요한 것들

국내 애니메이션 업계는 오랜 시간 취약하고 영세한 구조에서 크게 벗어나지 못했지만, 그럼에도 매우 의미 있고 눈부신 성과들을 거두어 왔으며, 아이들이 성장기에 자국의 애니메이션 콘텐츠를 소비할 수 있는 몇 안 되는 국가의 위상을 유지할 수 있도록 해주었다. 그렇다면 앞으로 한국 애니메이션 업계가 지속가능성을 확보하고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해서는 무엇이 필요할까?

우선 업계 차원에서는 애니메이션-캐릭터를 기반으로 한 양질의 콘텐츠 IP를 발굴하고, 그 가치를 극대화하는 것이 필요하다. 콘텐츠 IP의 핵심 구성요소는 원형성(originality), 확장성(expandability), 연계성(connectivity)이라 할 수 있는데(김규찬·이상규 외, 2021), 원형성은 독창적이고 매력적인 세계관, 캐릭터, 스토리를 바탕으로 오랫동안 많은 사람들에게 사랑받을 수 있는 매력적인 원작 콘텐츠를 창작 및 제작하는 과정에서 구현될 수 있다. 확장성은 원작 콘텐츠가 다양한 형태로 변형, 재가공되며 여러 장르, 플랫폼으로 확장될 가능성을 의미하며, 연계성은 콘텐츠가 하나의 단위로 종결되는 것이 아니라 다른 콘텐츠 장르, 다른 산업의 서비스 또는 생산물들과 유기적으로 결합하거나 상호작용을 할 가능성을 의미한다. 지금까지 애니메이션-캐릭터 IP는 확장성과 연계성 차원에서 일정한 가능성을 보여주었으나, 원작 자체가 영유아용 TV 애니메이션으로 한정적이었다는 점이 문제였다고 할 수 있다. 그런 점에서 더 독창적이고 다양한 원작 콘텐츠의 창제작에 더 많은 자원이 투여될 필요가 있으며, 그것이 다른 장르와 플랫폼, 산업 영역으로 확장되고 연계되도록 하는 것이 중요하다.

정책 차원에서는 무엇이 필요할까? 애니메이션을 포함한 문화산업에 대한 정책의 근본적 역할은, 취약하고 영세할지라도 그 본연의 가치를 실현할 수 있는 영역을 발굴하고 꾸준히 지원함으로써 창작 및 제작 역량을 키우고 자생력을 갖출 수 있도록 뒷받침하는 것이다(이상규·이성민, 2024). 그런 점에서 다양한 형태의 제작 지원 및 해외 진출 지원, 정책금융, 투자유치, 세제지원 등 이전부터 추진되어 온 정책 수단들이 앞으로도 지속될 필요가 있다. 또한 글로벌 플랫폼이 주도하는 오늘날의 환경에서 애니메이션의 장르 및 유통 플랫폼 다각화를 지원하고, IP 가치 극대화를 위한 확대·연계 비즈니스를 다양한 형태로 지원하는 것이 중요할 것이다.

마지막으로, 가장 중요한 것은 결국 ‘사람’이 아닐지 생각된다. 한국 애니메이션이 가진 핵심 자산은 뛰어난 인재들이었고, 앞으로의 발전 가능성도 좋은 인력을 양성하는 것에서 찾을 수 있을 것이다. <겨울왕국>, <라푼젤>, <모아나> 등의 주요 캐릭터를 디자인했던 애니메이터 김상진, <마리이야기>, <천년여우 여우비> 등으로 국제 애니메이션 영화제에서 수상한 연출자 이성강, <서울역>, <사이비>, <돼지의 왕>을 창작한 연상호, 애니메이션 <킹 오브 킹스>의 제작자 겸 감독 장성호 등이 그러한 사람들이다. 향후 한국 애니메이션산업의 경쟁력을 강화하기 위해서는 보다 개선된 제작 환경 및 노동환경의 토대 위에서, 뛰어난 애니메이터와 연출자들을 지속적으로 양성해 내야 한다. 다만 앞으로는 전통적인 직군 외에도, 매력적인 IP를 발굴하여 비즈니스로 확장할 수 있는 IP 기획자 또는 비즈니스 전문가, 그리고 생성형 AI와 같은 신기술을 활용해 제작 프로세스와 생산 환경을 혁신할 수 있는 기술 전문 인력 양성이 그 어느 때보다 중요해질 것으로 보인다.

우선 업계 차원에서는 애니메이션-캐릭터를 기반으로 한 양질의 콘텐츠 IP를 발굴하고, 그 가치를 극대화하는 것이 필요하다. 콘텐츠 IP의 핵심 구성요소는 원형성(originality), 확장성(expandability), 연계성(connectivity)이라 할 수 있는데(김규찬·이상규 외, 2021), 원형성은 독창적이고 매력적인 세계관, 캐릭터, 스토리를 바탕으로 오랫동안 많은 사람들에게 사랑받을 수 있는 매력적인 원작 콘텐츠를 창작 및 제작하는 과정에서 구현될 수 있다. 확장성은 원작 콘텐츠가 다양한 형태로 변형, 재가공되며 여러 장르, 플랫폼으로 확장될 가능성을 의미하며, 연계성은 콘텐츠가 하나의 단위로 종결되는 것이 아니라 다른 콘텐츠 장르, 다른 산업의 서비스 또는 생산물들과 유기적으로 결합하거나 상호작용을 할 가능성을 의미한다. 지금까지 애니메이션-캐릭터 IP는 확장성과 연계성 차원에서 일정한 가능성을 보여주었으나, 원작 자체가 영유아용 TV 애니메이션으로 한정적이었다는 점이 문제였다고 할 수 있다. 그런 점에서 더 독창적이고 다양한 원작 콘텐츠의 창제작에 더 많은 자원이 투여될 필요가 있으며, 그것이 다른 장르와 플랫폼, 산업 영역으로 확장되고 연계되도록 하는 것이 중요하다.

정책 차원에서는 무엇이 필요할까? 애니메이션을 포함한 문화산업에 대한 정책의 근본적 역할은, 취약하고 영세할지라도 그 본연의 가치를 실현할 수 있는 영역을 발굴하고 꾸준히 지원함으로써 창작 및 제작 역량을 키우고 자생력을 갖출 수 있도록 뒷받침하는 것이다(이상규·이성민, 2024). 그런 점에서 다양한 형태의 제작 지원 및 해외 진출 지원, 정책금융, 투자유치, 세제지원 등 이전부터 추진되어 온 정책 수단들이 앞으로도 지속될 필요가 있다. 또한 글로벌 플랫폼이 주도하는 오늘날의 환경에서 애니메이션의 장르 및 유통 플랫폼 다각화를 지원하고, IP 가치 극대화를 위한 확대·연계 비즈니스를 다양한 형태로 지원하는 것이 중요할 것이다.

마지막으로, 가장 중요한 것은 결국 ‘사람’이 아닐지 생각된다. 한국 애니메이션이 가진 핵심 자산은 뛰어난 인재들이었고, 앞으로의 발전 가능성도 좋은 인력을 양성하는 것에서 찾을 수 있을 것이다. <겨울왕국>, <라푼젤>, <모아나> 등의 주요 캐릭터를 디자인했던 애니메이터 김상진, <마리이야기>, <천년여우 여우비> 등으로 국제 애니메이션 영화제에서 수상한 연출자 이성강, <서울역>, <사이비>, <돼지의 왕>을 창작한 연상호, 애니메이션 <킹 오브 킹스>의 제작자 겸 감독 장성호 등이 그러한 사람들이다. 향후 한국 애니메이션산업의 경쟁력을 강화하기 위해서는 보다 개선된 제작 환경 및 노동환경의 토대 위에서, 뛰어난 애니메이터와 연출자들을 지속적으로 양성해 내야 한다. 다만 앞으로는 전통적인 직군 외에도, 매력적인 IP를 발굴하여 비즈니스로 확장할 수 있는 IP 기획자 또는 비즈니스 전문가, 그리고 생성형 AI와 같은 신기술을 활용해 제작 프로세스와 생산 환경을 혁신할 수 있는 기술 전문 인력 양성이 그 어느 때보다 중요해질 것으로 보인다.

<돼지의 왕> 연상호 감독(좌)과 <킹 오브 킹스> 장성호 감독(우)

(출처: 《SBS》, 《연합뉴스》)

(출처: 《SBS》, 《연합뉴스》)

______________________

참고문헌

- 강석오 (2020.11.4.). 몬스터스튜디오 ‘브레드이발소’, 넷플릭스 톱10 진입…아마존 프라임 론칭. 《데이터넷》. URL: https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=152433

- 김규찬·이상규 외 (2021). 『콘텐츠 지식재산(IP)과 가치사슬 변화 연구』. 서울: 한국문화관광연구원.

- 김소영 (2023). 『국내 문화정책과 애니메이션 산업과의 관계 연구 – 1950년대부터 2020년대까지-』. 중앙대학교 첨단영상대학원 박사학위논문.

- 문화체육관광부 (2013.8). 『2012 콘텐츠산업백서』.

- 문화체육관광부 (2016.12). 『2015 콘텐츠산업백서』.

- 문화체육관광부 (2025.4.24.), 애니메이션 산업 진흥 기본계획 (2025~2030).

- 박지혜 (2019.6). 국내 키즈콘텐츠 시장의 현황과 시사점. 《KIET 산업경제》, 2019년 6월호. pp. 18~27.

- 이상규·이성민 (2024). 한국형 콘텐츠 지식재산(IP) 산업 형성의 정책적 배경에 대한 연구: 애니메이션-캐릭터 산업 정책을 중심으로. 《사회과학연구》, 63권 2호. pp. 205~249.

- 이주영 (2011.11.24.). 경제효과 5조7000억 '뽀로로' 성공비결은…즐거움·사랑·교육을 5분 안에 담았다. 《한경닷컴》. URL: https://www.hankyung.com/article/2011112309411

- 장진구 (2022.6.22.). 애니메이션 제작 현장 구인난 심화 왜?. 《아이러브캐릭터》. URL: https://m.ilovecharacter.com/news/amp.html?ncode=1065582073660586

- 캐릭터 완구신문 (2019.7.1.). 몬스터스튜디오, '브레드 이발소' TV를 넘어 유튜브에서도 인기!. 《캐릭터 완구신문》. URL: http://toynews.kr/news/newsview.php?ncode=1065589267883685

- 한창완 (2024.10). 티니핑, 하츄핑으로 꿈꾸는 미래. 《한국영화》 2024년 10월호. URL: https://magazine.kofic.or.kr/webzine/web/2514/pdsView.do

참고문헌

- 강석오 (2020.11.4.). 몬스터스튜디오 ‘브레드이발소’, 넷플릭스 톱10 진입…아마존 프라임 론칭. 《데이터넷》. URL: https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=152433

- 김규찬·이상규 외 (2021). 『콘텐츠 지식재산(IP)과 가치사슬 변화 연구』. 서울: 한국문화관광연구원.

- 김소영 (2023). 『국내 문화정책과 애니메이션 산업과의 관계 연구 – 1950년대부터 2020년대까지-』. 중앙대학교 첨단영상대학원 박사학위논문.

- 문화체육관광부 (2013.8). 『2012 콘텐츠산업백서』.

- 문화체육관광부 (2016.12). 『2015 콘텐츠산업백서』.

- 문화체육관광부 (2025.4.24.), 애니메이션 산업 진흥 기본계획 (2025~2030).

- 박지혜 (2019.6). 국내 키즈콘텐츠 시장의 현황과 시사점. 《KIET 산업경제》, 2019년 6월호. pp. 18~27.

- 이상규·이성민 (2024). 한국형 콘텐츠 지식재산(IP) 산업 형성의 정책적 배경에 대한 연구: 애니메이션-캐릭터 산업 정책을 중심으로. 《사회과학연구》, 63권 2호. pp. 205~249.

- 이주영 (2011.11.24.). 경제효과 5조7000억 '뽀로로' 성공비결은…즐거움·사랑·교육을 5분 안에 담았다. 《한경닷컴》. URL: https://www.hankyung.com/article/2011112309411

- 장진구 (2022.6.22.). 애니메이션 제작 현장 구인난 심화 왜?. 《아이러브캐릭터》. URL: https://m.ilovecharacter.com/news/amp.html?ncode=1065582073660586

- 캐릭터 완구신문 (2019.7.1.). 몬스터스튜디오, '브레드 이발소' TV를 넘어 유튜브에서도 인기!. 《캐릭터 완구신문》. URL: http://toynews.kr/news/newsview.php?ncode=1065589267883685

- 한창완 (2024.10). 티니핑, 하츄핑으로 꿈꾸는 미래. 《한국영화》 2024년 10월호. URL: https://magazine.kofic.or.kr/webzine/web/2514/pdsView.do

국경을 넘나드는 K-뷰티: '예쁘다'로 읽는 글로벌 뷰티 패러다임의 전환

유럽 K-뷰티 브랜드 예쁘다(Yepoda) 창립자 샌더 준영 & 베로니카 인터뷰

유럽 K-뷰티 브랜드 예쁘다(Yepoda) 창립자 샌더 준영 & 베로니카 인터뷰

김정현 한국국제문화교류진흥원(KOFICE) 문화교류연구센터 연구원

K-뷰티가 혁신적인 제품력으로 글로벌 시장에서 입지를 확고히 다지고 있는 가운데, 한류 콘텐츠의 세계적 인기까지 더해지면서 K-뷰티에 대한 국제적 관심이 급증하고 있다. 이러한 흐름과 함께 주목할 만한 새로운 현상이 나타나고 있는데, 바로 해외에서 탄생한 K-뷰티 브랜드들의 부상이다. 그 대표적 사례인 유럽 기반 '예쁘다(Yepoda)'는 현지 창업자들이 한국에서 제품을 생산해 유럽에서 판매하는 독특한 비즈니스 모델로 주목받고 있다. '클린 뷰티', '지속가능성', '젠지(Gen Z) 감성' 등 유럽 소비자 맞춤형 가치를 내세운 예쁘다의 성공은 K-뷰티가 단순 수출 상품을 넘어 글로벌 문화 트렌드로 자리잡았음을 보여준다. 예쁘다의 공동창업자인 샌더 준영(Sander Joonyoung), 베로니카 스트로트만(Veronika Strotmann)과의 인터뷰를 통해 변화하는 글로벌 K-뷰티 생태계의 미래를 전망해본다.

유럽 기반 K-뷰티 브랜드의 탄생 스토리

Q1. 한국의 뷰티 문화를 유럽에 전파한 기업가로서 독특한 여정을 걸어오셨습니다. 유럽에서 K-뷰티 브랜드를 시작하게 된 계기는 무엇인지, 그리고 케이팝이나 K-드라마 같은 다른 한류 콘텐츠도 창업 결정에 영향을 주었는지 궁금합니다.

샌더 준영 예쁘다는 소소한 일상의 경험으로부터 시작됐어요. 베로니카와 함께 한국에 있는 제 가족을 만나러 갈 때마다, 유럽에 있는 친구들이 꼭 K-뷰티 제품을 사다 달라고 부탁하더라고요. 매번 스킨케어 제품으로 여행 가방을 가득 채워서 돌아오는 일이 반복되니까, 그럴 바에는 차라리 우리만의 K-뷰티 브랜드를 만들어서 제대로 된 K-뷰티를 유럽에 소개해 보자는 생각이 들었어요. 그렇게 아이디어를 실현하기 위해 한국을 여러 번 오가면서 현지 전문가들과 협업해 나가기 시작했습니다. 저희는 한국 뷰티 시장의 혁신성과 제품 퀄리티, 그리고 독특한 스킨케어 철학을 직접 경험하면서 큰 감동을 받았어요. 하지만 처음부터 단순히 따라 하는 것이 아니라, 저희가 소중하게 생각하는 가치들과 K-뷰티를 어떻게 조화롭게 결합할 수 있을지 고민했습니다.

베로니카 맞아요. 저희가 원했던 건 기존 K-뷰티 브랜드를 단순히 따라 만드는 것이 아니었거든요. 유럽에서 태어날 수 있는 ‘진짜 K-뷰티 브랜드는 과연 어떤 모습일까?' 하는 질문에서 출발했어요. 그래서 예쁘다는 다섯 가지 핵심 가치를 바탕으로 탄생했습니다. K-뷰티의 본질과 클린 뷰티, 지속가능성, 확실한 효과, 그리고 사용하는 재미까지요. 이런 가치들은 저희 개인이 중요하게 여기는 부분들이기도 하지만, 동시에 유럽 스킨케어 시장에서 아직 제대로 만나볼 수 없었던 것들이기도 했어요. K-뷰티의 진짜 매력은 단순히 스킨케어 루틴에만 있는 게 아니라고 생각해요. K-뷰티는 하나의 철학이자 라이프스타일이거든요. 바로 그런 점이 저희 마음을 사로잡았습니다.

샌더 준영 예쁘다는 소소한 일상의 경험으로부터 시작됐어요. 베로니카와 함께 한국에 있는 제 가족을 만나러 갈 때마다, 유럽에 있는 친구들이 꼭 K-뷰티 제품을 사다 달라고 부탁하더라고요. 매번 스킨케어 제품으로 여행 가방을 가득 채워서 돌아오는 일이 반복되니까, 그럴 바에는 차라리 우리만의 K-뷰티 브랜드를 만들어서 제대로 된 K-뷰티를 유럽에 소개해 보자는 생각이 들었어요. 그렇게 아이디어를 실현하기 위해 한국을 여러 번 오가면서 현지 전문가들과 협업해 나가기 시작했습니다. 저희는 한국 뷰티 시장의 혁신성과 제품 퀄리티, 그리고 독특한 스킨케어 철학을 직접 경험하면서 큰 감동을 받았어요. 하지만 처음부터 단순히 따라 하는 것이 아니라, 저희가 소중하게 생각하는 가치들과 K-뷰티를 어떻게 조화롭게 결합할 수 있을지 고민했습니다.

베로니카 맞아요. 저희가 원했던 건 기존 K-뷰티 브랜드를 단순히 따라 만드는 것이 아니었거든요. 유럽에서 태어날 수 있는 ‘진짜 K-뷰티 브랜드는 과연 어떤 모습일까?' 하는 질문에서 출발했어요. 그래서 예쁘다는 다섯 가지 핵심 가치를 바탕으로 탄생했습니다. K-뷰티의 본질과 클린 뷰티, 지속가능성, 확실한 효과, 그리고 사용하는 재미까지요. 이런 가치들은 저희 개인이 중요하게 여기는 부분들이기도 하지만, 동시에 유럽 스킨케어 시장에서 아직 제대로 만나볼 수 없었던 것들이기도 했어요. K-뷰티의 진짜 매력은 단순히 스킨케어 루틴에만 있는 게 아니라고 생각해요. K-뷰티는 하나의 철학이자 라이프스타일이거든요. 바로 그런 점이 저희 마음을 사로잡았습니다.

예쁘다(Yepoda)의 다양한 K-뷰티 상품들(출처: Yepoda)

Q2. 예쁘다는 독특한 위치에 있는 브랜드 같아요. 한국 밖에서 시작됐지만 한국의 본질을 담고 있고, 실제로도 한국에서 제품을 만들고 계시기도 하고요. 이런 측면에서 기존 K-뷰티 브랜드들과 닮은 점도 있고 다른 점도 있을 텐데, 어떤 부분에서 차별점을 만들어가고 계신가요?

샌더 준영 예쁘다는 독일에서 시작된 브랜드지만, 모든 제품은 한국에서 생산되고 있습니다. 저희가 항상 ‘한국에서 사랑으로 만든 K-뷰티’라고 하는 이유가 여기에 있어요. K-뷰티의 진짜 핵심은 한국에 있다고 확신하거든요. 한국이 스킨케어 과학 분야에서 계속 앞서나가고 있고, 전 세계 뷰티 브랜드들이 한국 연구소 동향을 예의주시하는 것도 당연한 일이라고 봅니다.

베로니카 저희를 다른 K-뷰티 브랜드와 구별하는 가장 큰 특징은 가치 중심의 접근 방식이에요. 한국 스킨케어가 가진 혁신성과 뛰어난 효과는 그대로 살리면서도, 유럽 소비자들이 공감할 수 있는 방식으로 풀어내는 거죠. 저희 고객들은 클린 뷰티, 동물실험 금지, 비건 제품을 정말 중요하게 생각하거든요. 그래서 이런 가치들이 저희 모든 활동의 출발점이 되고 있어요.

저희는 한국과 유럽 사이의 문화적 매개 역할을 하고자 노력하고 있습니다. 복잡해 보이는 K-뷰티 루틴을 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 재해석하되, 그 핵심 철학만큼은 절대 흔들리지 않으려고 하고 있습니다. '더 아이즈 크림'을 예로 들면, 많이 사용되는 달팽이 점액 대신 식물성 파이토 뮤신을 넣어서 비건 원칙을 지키면서도, 병풀이나 쑥 같은 대표적인 한국 성분들은 그대로 담았거든요. 포장재도 대부분 리필 가능한 유리로 만들어서 환경을 생각하고 있고, 친환경적인 지구 보존을 위해 활동하는 '1% for the Planet'과도 함께하고 있어요.

샌더 준영 그리고 고객들에게 더 친근하게 K-뷰티를 전달하는 부분에서도 저희 나름의 전략이 있습니다. 한국의 리테일(retail) 문화에서 아이디어를 얻어서 유럽 각지에 특별한 팝업 스토어를 운영하고 있어요. 최신 분석 기술을 활용한 개인 맞춤 스킨케어 컨설팅부터 한국식 포토 부스까지, 유럽의 각 도시에 작지만 한국의 일부를 재현하고자 노력했어요. 우리의 목표는 사람들이 K-뷰티를 진정성 있게, 또 친근하게 경험할 수 있는 공간을 제공하는 것입니다.

샌더 준영 예쁘다는 독일에서 시작된 브랜드지만, 모든 제품은 한국에서 생산되고 있습니다. 저희가 항상 ‘한국에서 사랑으로 만든 K-뷰티’라고 하는 이유가 여기에 있어요. K-뷰티의 진짜 핵심은 한국에 있다고 확신하거든요. 한국이 스킨케어 과학 분야에서 계속 앞서나가고 있고, 전 세계 뷰티 브랜드들이 한국 연구소 동향을 예의주시하는 것도 당연한 일이라고 봅니다.

베로니카 저희를 다른 K-뷰티 브랜드와 구별하는 가장 큰 특징은 가치 중심의 접근 방식이에요. 한국 스킨케어가 가진 혁신성과 뛰어난 효과는 그대로 살리면서도, 유럽 소비자들이 공감할 수 있는 방식으로 풀어내는 거죠. 저희 고객들은 클린 뷰티, 동물실험 금지, 비건 제품을 정말 중요하게 생각하거든요. 그래서 이런 가치들이 저희 모든 활동의 출발점이 되고 있어요.

저희는 한국과 유럽 사이의 문화적 매개 역할을 하고자 노력하고 있습니다. 복잡해 보이는 K-뷰티 루틴을 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 재해석하되, 그 핵심 철학만큼은 절대 흔들리지 않으려고 하고 있습니다. '더 아이즈 크림'을 예로 들면, 많이 사용되는 달팽이 점액 대신 식물성 파이토 뮤신을 넣어서 비건 원칙을 지키면서도, 병풀이나 쑥 같은 대표적인 한국 성분들은 그대로 담았거든요. 포장재도 대부분 리필 가능한 유리로 만들어서 환경을 생각하고 있고, 친환경적인 지구 보존을 위해 활동하는 '1% for the Planet'과도 함께하고 있어요.

샌더 준영 그리고 고객들에게 더 친근하게 K-뷰티를 전달하는 부분에서도 저희 나름의 전략이 있습니다. 한국의 리테일(retail) 문화에서 아이디어를 얻어서 유럽 각지에 특별한 팝업 스토어를 운영하고 있어요. 최신 분석 기술을 활용한 개인 맞춤 스킨케어 컨설팅부터 한국식 포토 부스까지, 유럽의 각 도시에 작지만 한국의 일부를 재현하고자 노력했어요. 우리의 목표는 사람들이 K-뷰티를 진정성 있게, 또 친근하게 경험할 수 있는 공간을 제공하는 것입니다.

한국식 포토부스와 자판기를 재현한 예쁘다 팝업스토어 전경(출처: Yepoda)

한류 콘텐츠가 바꾼 유럽의 K-뷰티 인식

Q3. 유럽에서 K-뷰티에 대한 관심이 계속 늘어나고 있는데, 예쁘다를 처음 시작했을 때와 지금을 비교하면 소비자들의 인식이 어떻게 달라졌나요? 케이팝이나 K-드라마 같은 한류 콘텐츠가 K-뷰티 확산에 어떤 역할을 했다고 생각하시는지 궁금합니다.

베로니카 2020년 예쁘다를 론칭했을 때만 해도, K-뷰티는 유럽에서 소수의 마니아에게 인기 있었습니다. 물론 몇몇 유명한 브랜드가 있었고 뷰티 매니아들 사이에서는 화제였지만, 일반 사람들에게는 아직 생소한 분야였거든요. 관심은 있어도 복잡한 스킨케어 루틴이나 처음 보는 성분들 때문에 어려워하는 분들이 많았어요. 그래서 저희는 K-뷰티의 좋은 점들은 그대로 살리면서도 사람들이 쉽게 따라 할 수 있도록 만드는 것이 중요한 과제였죠.

샌더 준영 최근 몇 년 사이에 분위기가 완전히 바뀌었어요. 예전에는 일부 얼리어답터들만 관심 두던 저희 브랜드도 이제는 일반 소비자들도 자연스럽게 찾는 브랜드가 됐으니까요. 케이팝이나 K-드라마가 전 세계적으로 인기를 끌면서 한국 자체에 대한 관심이 높아진 게 K-뷰티에도 큰 도움이 됐다고 봐요. 이런 콘텐츠들을 통해 한국의 감성이나 라이프스타일에 매력을 느낀 사람들이 자연스럽게 뷰티 제품까지 관심을 두게 된 거죠. 좋아하는 아이돌이나 배우들의 완벽한 피부를 보면서 ‘어떻게 하면 저런 피부를 가질 수 있을까?’ 하고 궁금해하다가 K-뷰티를 알게 되는 경우가 정말 많거든요. 이런 흐름이 유럽 전체에서 한국 스킨케어에 대한 인식을 크게 바꿔놓았어요.

저희도 이런 흐름에 따라 문화적 연결점을 만드는 데 열심히 노력해 왔어요. 인플루언서나 콘텐츠 크리에이터들을 서울로 초대해서 한국의 뷰티 문화를 직접 체험해 보도록 하는 프로그램을 만든 것도 그런 노력의 일환이었고요. 실제로 한국에서 경험한 것들을 자신들의 팔로워들과 진솔하게 나누면서 K-뷰티에 대한 이해가 훨씬 깊어졌죠. 올해 3월 세포라(Sephora)에 입점한 것도 K-뷰티가 주류가 됐다는 증거라고 생각해요. 유럽의 대형 뷰티 판매자들이 K-뷰티를 메인으로 밀고 있다는 건, 이제 더 이상 특별한 트렌드가 아니라 일상적인 뷰티 문화의 한 부분이 됐다는 의미니까요.

베로니카 2020년 예쁘다를 론칭했을 때만 해도, K-뷰티는 유럽에서 소수의 마니아에게 인기 있었습니다. 물론 몇몇 유명한 브랜드가 있었고 뷰티 매니아들 사이에서는 화제였지만, 일반 사람들에게는 아직 생소한 분야였거든요. 관심은 있어도 복잡한 스킨케어 루틴이나 처음 보는 성분들 때문에 어려워하는 분들이 많았어요. 그래서 저희는 K-뷰티의 좋은 점들은 그대로 살리면서도 사람들이 쉽게 따라 할 수 있도록 만드는 것이 중요한 과제였죠.

샌더 준영 최근 몇 년 사이에 분위기가 완전히 바뀌었어요. 예전에는 일부 얼리어답터들만 관심 두던 저희 브랜드도 이제는 일반 소비자들도 자연스럽게 찾는 브랜드가 됐으니까요. 케이팝이나 K-드라마가 전 세계적으로 인기를 끌면서 한국 자체에 대한 관심이 높아진 게 K-뷰티에도 큰 도움이 됐다고 봐요. 이런 콘텐츠들을 통해 한국의 감성이나 라이프스타일에 매력을 느낀 사람들이 자연스럽게 뷰티 제품까지 관심을 두게 된 거죠. 좋아하는 아이돌이나 배우들의 완벽한 피부를 보면서 ‘어떻게 하면 저런 피부를 가질 수 있을까?’ 하고 궁금해하다가 K-뷰티를 알게 되는 경우가 정말 많거든요. 이런 흐름이 유럽 전체에서 한국 스킨케어에 대한 인식을 크게 바꿔놓았어요.

저희도 이런 흐름에 따라 문화적 연결점을 만드는 데 열심히 노력해 왔어요. 인플루언서나 콘텐츠 크리에이터들을 서울로 초대해서 한국의 뷰티 문화를 직접 체험해 보도록 하는 프로그램을 만든 것도 그런 노력의 일환이었고요. 실제로 한국에서 경험한 것들을 자신들의 팔로워들과 진솔하게 나누면서 K-뷰티에 대한 이해가 훨씬 깊어졌죠. 올해 3월 세포라(Sephora)에 입점한 것도 K-뷰티가 주류가 됐다는 증거라고 생각해요. 유럽의 대형 뷰티 판매자들이 K-뷰티를 메인으로 밀고 있다는 건, 이제 더 이상 특별한 트렌드가 아니라 일상적인 뷰티 문화의 한 부분이 됐다는 의미니까요.

런던 코벤트 가든(Covent Garden)에서 진행된 예쁘다의 K-Beauty Academy(출처: Yepoda)

예쁘다가 바라보는 K-뷰티 산업의 미래

Q4. 한국에서 제품을 생산하고 계시다 보니 현지 업계 상황을 가까이서 보고 계실 것 같습니다. 최근 글로벌 화장품 업계에서 한국 제조업체에 대한 관심이 증가하고 있다는 것도 체감하실 것 같은데요. 이런 흐름 속에서 예쁘다는 한국 파트너들과의 협력을 어떻게 더 발전시켜 나가고 싶으신지 궁금하고, 또 다른 한국 브랜드들과의 협업 같은 걸 고려해보고 계신지도 여쭤보고 싶습니다.

샌더 준영 저희는 한국 제조업체들과 긴밀하고도 적극적인 협력을 하고 있기 때문에, 전 세계 브랜드들이 한국 K-뷰티의 기술력과 역량에 주목하고 있다는 것을 바로 느끼고 있습니다. 저희는 처음부터 진짜 K-뷰티를 만들려면 한국이라는 중심지에서 함께해야 한다고 믿어왔는데, K-뷰티의 원천이 한국에 있다는 것이 계속 증명되고 있는 것 같아요.

저희는 한국 제조업체에 단순히 제조만 맡기는 관계가 아니라, 긴밀하고도 밀도 높은 협력을 하고 있습니다. 정기적으로 한국을 방문해서 제조업체분들과 직접 만나서 새로운 기술들을 탐구하고, 앞으로의 트렌드에 대해서도 함께 고민하거든요. 한국 뷰티 업계의 전문성과 미래지향적인 사고방식을 정말 높이 평가하고 있고, 이런 부분이 저희가 유럽 고객들에게 좋은 제품을 제공할 수 있는 핵심이 된다고 봅니다.

베로니카 지금은 제조 파트너들과의 협업에 집중하고 있지만, 다른 한국 브랜드들과도 함께할 기회가 있다면 언제든 열린 마음으로 고려해볼 생각이에요. 특히 지속가능성이나 클린 뷰티, 성분 혁신 같은 분야에서 저희와 비슷한 철학을 가진 브랜드들이라면 더욱 그렇고요. 결국 저희가 추구하는 건 K-뷰티의 진짜 장점들을 전 세계에 제대로 알리는 것이니까, 그런 목표를 함께할 수 있는 의미 있는 파트너십을 만들어가는 게 중요하다고 생각합니다.

샌더 준영 저희는 한국 제조업체들과 긴밀하고도 적극적인 협력을 하고 있기 때문에, 전 세계 브랜드들이 한국 K-뷰티의 기술력과 역량에 주목하고 있다는 것을 바로 느끼고 있습니다. 저희는 처음부터 진짜 K-뷰티를 만들려면 한국이라는 중심지에서 함께해야 한다고 믿어왔는데, K-뷰티의 원천이 한국에 있다는 것이 계속 증명되고 있는 것 같아요.

저희는 한국 제조업체에 단순히 제조만 맡기는 관계가 아니라, 긴밀하고도 밀도 높은 협력을 하고 있습니다. 정기적으로 한국을 방문해서 제조업체분들과 직접 만나서 새로운 기술들을 탐구하고, 앞으로의 트렌드에 대해서도 함께 고민하거든요. 한국 뷰티 업계의 전문성과 미래지향적인 사고방식을 정말 높이 평가하고 있고, 이런 부분이 저희가 유럽 고객들에게 좋은 제품을 제공할 수 있는 핵심이 된다고 봅니다.

베로니카 지금은 제조 파트너들과의 협업에 집중하고 있지만, 다른 한국 브랜드들과도 함께할 기회가 있다면 언제든 열린 마음으로 고려해볼 생각이에요. 특히 지속가능성이나 클린 뷰티, 성분 혁신 같은 분야에서 저희와 비슷한 철학을 가진 브랜드들이라면 더욱 그렇고요. 결국 저희가 추구하는 건 K-뷰티의 진짜 장점들을 전 세계에 제대로 알리는 것이니까, 그런 목표를 함께할 수 있는 의미 있는 파트너십을 만들어가는 게 중요하다고 생각합니다.

Q5. 요즘 한류가 전 세계로 확산되는 속도가 정말 빨라지고 있고, 예쁘다도 그 흐름의 일부라고 볼 수 있을 것 같습니다. 앞으로 K-뷰티를 통해서 한국 문화를 전 세계에 알리는 역할을 어떻게 해나가고 싶으신지, 그리고 그 미래를 어떻게 그려보고 계신지 궁금해요.

샌더 준영 저희는 예쁘다는 한국의 뷰티 문화와 전 세계 사람들을 잇는 ‘다리’가 되고자 합니다. 저희 미션은 K-뷰티가 가진 본래의 뿌리는 그대로 지키면서도, 누구나 쉽게 다가갈 수 있고 매력적이며 의미 있는 브랜드로 만드는 것이거든요. 단순히 스킨케어 제품을 파는 것을 넘어서서 한국의 라이프스타일과 뷰티 철학이 담긴 진짜 경험을 제공하고 싶어요.

좋은 예가 6월에 밀라노 브레라(Brera) 지구에 오픈한 저희 새로운 플래그십 스토어 '더 예쁘다 하우스'입니다. 브레라는 트렌드를 이끄는 예술적인 분위기로 유명한 곳이라 한국의 감성을 유럽에 소개하기에 정말 완벽한 장소였거든요. 매장 안에는 한국 스타일의 카페와 최첨단 기술을 활용한 맞춤형 피부 분석 공간을 마련해, 현대적인 한국 리테일 경험을 그대로 옮겨놓은 것 같은 느낌으로 꾸몄어요. 이런 공간과 저희 제품들, 그리고 브랜드 스토리를 통해서 사람들이 새롭고 진정성 있는 방식으로 한국 문화를 만날 수 있도록 노력하고 있습니다.

샌더 준영 저희는 예쁘다는 한국의 뷰티 문화와 전 세계 사람들을 잇는 ‘다리’가 되고자 합니다. 저희 미션은 K-뷰티가 가진 본래의 뿌리는 그대로 지키면서도, 누구나 쉽게 다가갈 수 있고 매력적이며 의미 있는 브랜드로 만드는 것이거든요. 단순히 스킨케어 제품을 파는 것을 넘어서서 한국의 라이프스타일과 뷰티 철학이 담긴 진짜 경험을 제공하고 싶어요.

좋은 예가 6월에 밀라노 브레라(Brera) 지구에 오픈한 저희 새로운 플래그십 스토어 '더 예쁘다 하우스'입니다. 브레라는 트렌드를 이끄는 예술적인 분위기로 유명한 곳이라 한국의 감성을 유럽에 소개하기에 정말 완벽한 장소였거든요. 매장 안에는 한국 스타일의 카페와 최첨단 기술을 활용한 맞춤형 피부 분석 공간을 마련해, 현대적인 한국 리테일 경험을 그대로 옮겨놓은 것 같은 느낌으로 꾸몄어요. 이런 공간과 저희 제품들, 그리고 브랜드 스토리를 통해서 사람들이 새롭고 진정성 있는 방식으로 한국 문화를 만날 수 있도록 노력하고 있습니다.

밀라노에 위치한 예쁘다 팝업·플래그십 매장(출처: Yepoda)

Q6. 이번 인터뷰를 통해 한류나우 독자들에게 귀중한 이야기를 들려주셨는데요. 마지막으로 이번 인터뷰 소감과 함께 한류나우 구독자들, 그리고 앞으로 예쁘다를 만나게 될 분들에게 하고 싶은 말씀이 있다면 들려주세요.

베로니카 한류나우 인터뷰 기회를 통해 이런 대화를 나눌 수 있어서 정말 좋았어요. 예쁘다는 저희가 K-뷰티와 한국 문화에서 받은 영감을 바탕으로 만든 브랜드인 만큼, 지금 전 세계적으로 일어나고 있는 한류 열풍에 함께할 수 있다는 게 정말 뿌듯하거든요. K-뷰티를 더 많은 사람이 쉽게 접할 수 있도록, 작은 역할이라도 하고 있다는 생각이 들어서 기쁩니다.

샌더 준영 한류나우 구독자분들과 예쁘다에 관심을 가져주신 모든 분께 진심으로 감사드려요. 여러분이 보여주시는 호기심과 한국 문화에 대한 애정이 저희에게 정말 큰 힘이 됩니다. 앞으로도 단순히 좋은 제품만이 아니라 즐겁고 의미 있는, 그리고 진짜 K-뷰티 정신이 느껴지는 경험을 함께 만들어가고 싶습니다. 아주 재미있는 계획들이 많이 준비되어 있으니까 많이 기대해 주세요.

베로니카 한류나우 인터뷰 기회를 통해 이런 대화를 나눌 수 있어서 정말 좋았어요. 예쁘다는 저희가 K-뷰티와 한국 문화에서 받은 영감을 바탕으로 만든 브랜드인 만큼, 지금 전 세계적으로 일어나고 있는 한류 열풍에 함께할 수 있다는 게 정말 뿌듯하거든요. K-뷰티를 더 많은 사람이 쉽게 접할 수 있도록, 작은 역할이라도 하고 있다는 생각이 들어서 기쁩니다.

샌더 준영 한류나우 구독자분들과 예쁘다에 관심을 가져주신 모든 분께 진심으로 감사드려요. 여러분이 보여주시는 호기심과 한국 문화에 대한 애정이 저희에게 정말 큰 힘이 됩니다. 앞으로도 단순히 좋은 제품만이 아니라 즐겁고 의미 있는, 그리고 진짜 K-뷰티 정신이 느껴지는 경험을 함께 만들어가고 싶습니다. 아주 재미있는 계획들이 많이 준비되어 있으니까 많이 기대해 주세요.

예쁘다 공동창업자 샌더 준영(Sander Joonyoung)과 베로니카 스트로트만(Veronika Strotmann)

(출처: Yepoda)

(출처: Yepoda)

일본 시장에서의 K-브랜드 2.0 시대를 엿보다

신봉규 한국외식산업연구소 대표

2024년 4월, 도쿄 시부야 한복판에서 벌어진 광경은 ‘해외 브랜드의 무덤’이라 불렸던 일본 시장에 대한 고정관념을 완전히 뒤집어 놓았다. 맘스터치 1호점이 개점 40일 만에 10만 명의 방문객과 1억 엔의 매출을 기록하며, 맥도날드의 3배, KFC의 5.4배라는 경이로운 성과를 달성한 것이다. 불과 몇 년 전 쿠팡과 배달의민족 같은 대형 플랫폼들이 철수했던 바로 그 시장에서 한국의 외식 브랜드들이 계속해서 좋은 성과를 내고 있다.

한류 콘텐츠 확산과 함께 성장한 일본 2030 세대가 주력 소비층으로 부상하면서, 한식은 이제 단순히 ‘그냥 먹는 음식’이 아니라 ‘이야기와 체험이 있는 콘텐츠’로 소비되고 있다. K-드라마 <사랑의 불시착>에서 본 평양냉면, <케이팝 데몬 헌터스>에서 그룹 헌트릭스가 먹던 김밥과 떡볶이, 일본 인플루언서들의 케이팝을 콘셉트로 한 음식점과 포토존에서 한국 음식 SNS에 인증하기, SNS 챌린지로 유명해진 불닭볶음면과 매운 떡볶이 단계별 도전 먹방 등 한국 음식이 일본 젊은 세대에게는 하나의 콘텐츠로 인식되고 있다. 이렇게 한국의 맛과 경험, SNS 공유가 결합한 새로운 소비 패턴 속에서 K-푸드가 하나의 문화로 자리 잡아가고 있다. 일본 시장에서 K-브랜드 2.0 시대의 서막이 열리고 있다.

일본 시장의 변화된 풍경

해외 브랜드가 살아남기 어렵다고 알려진 일본 시장에서 한국 외식 프랜차이즈들이 성공 스토리를 만들어내고 있다. 이는 2020년대 초 쿠팡, 배달의민족 같은 국내 대표 플랫폼 기업들조차 일본 진출 후 철수했던 것과는 대조적이다. 무엇이 달라진 것일까? 일본의 소비자층 변화가 핵심이다. 케이팝, 한국 콘텐츠, 한국 여행 등을 통해 한국을 자주 경험하며 한국에 대한 거부감이 줄어든 일본의 10~20대가 주 소비층으로 자리 잡으면서, 일본인들의 한국 브랜드에 대한 수요가 증가하고 있다.

이러한 변화를 구체적으로 보여주는 것이 바로 최근 일본에 성공적으로 진출한 한국 브랜드들의 다양한 전략과 성과다. 이들은 단순히 한국식 메뉴를 그대로 판매하는 것이 아니라, 일본의 새로운 소비 트렌드를 정확히 파악하고 한류 문화와 접목한 차별화된 접근을 시도하고 있다. 치킨 브랜드부터 카페, 길거리 음식, 심지어 편의점 상품까지, K-푸드가 일본에서 문화콘텐츠로 자리 잡아가는 이 변화의 중심에는 저마다 독특한 성공 스토리를 가진 브랜드들이 있다.

이러한 변화를 구체적으로 보여주는 것이 바로 최근 일본에 성공적으로 진출한 한국 브랜드들의 다양한 전략과 성과다. 이들은 단순히 한국식 메뉴를 그대로 판매하는 것이 아니라, 일본의 새로운 소비 트렌드를 정확히 파악하고 한류 문화와 접목한 차별화된 접근을 시도하고 있다. 치킨 브랜드부터 카페, 길거리 음식, 심지어 편의점 상품까지, K-푸드가 일본에서 문화콘텐츠로 자리 잡아가는 이 변화의 중심에는 저마다 독특한 성공 스토리를 가진 브랜드들이 있다.

맘스터치 시부야점(출처: 《코리아헤럴드》)

할리스 혼마치점 외관 모습(출처: 일본 할리스 공식 인스타그램(@official_hollysjp))

이 중에서도 가장 주목할 만한 성과를 보인 것은 ‘맘스터치’다. 폭발적 성공 뒤에는 치밀한 시장 진입 전략이 숨어있었다. 본격적인 매장 오픈 전 팝업스토어를 통해 일본 소비자들의 반응을 살피고 진입 장벽을 낮춘 것이다. 특히 한류를 적극 활용한 마케팅이 눈에 띈다. 삼성, 삼양라면과의 브랜드 협업부터 한국 게임 <로스트아크>를 테마로 한 콤보 메뉴까지, 일본 MZ세대를 주 소비자로 하는 전략들이 대부분이다. 도쿄 시부야 매장에서는 자사 피자 브랜드 '맘스 피자'를 숍인숍(Shop-in-Shop) 형태로 함께 운영하며 다각화된 한식 체험을 제공하고 있다.

카페 시장에서는 ‘할리스 커피’가 새로운 가능성을 보여주고 있다. 2024년 오사카 난바 마루이 백화점 첫 매장 오픈 2주 만에 1만 명이 넘는 방문객을 기록하며 순조로운 출발을 알렸다. 현지화된 인테리어와 한국 시그니처 메뉴의 절묘한 조화로 한국 커피 문화를 일본 프리미엄 카페 시장에 안착시키겠다는 포부를 현실로 만들어가고 있다.

카페 시장에서는 ‘할리스 커피’가 새로운 가능성을 보여주고 있다. 2024년 오사카 난바 마루이 백화점 첫 매장 오픈 2주 만에 1만 명이 넘는 방문객을 기록하며 순조로운 출발을 알렸다. 현지화된 인테리어와 한국 시그니처 메뉴의 절묘한 조화로 한국 커피 문화를 일본 프리미엄 카페 시장에 안착시키겠다는 포부를 현실로 만들어가고 있다.

<게키카라도우 시즌2> 2화에 나온 청년다방 '차돌 떡볶이'. 길쭉한 떡을 보고 신기해하는 모습.

(출처: 티스토리 블로그(@일사보이))

(출처: 티스토리 블로그(@일사보이))

한국의 대표적인 길거리 음식 브랜드들도 단순한 먹거리를 넘어 문화 체험의 공간으로 진화하고 있다. 2021년 일본에 진출한 ‘신전떡볶이’는 현재 고베마루이점, 신오쿠보점, 츠루하시점 등을 운영하며 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 주 고객층은 한국 문화를 사랑하는 10~20대 여성들로, SNS 후기를 보고 매장을 찾는 경우가 대부분이다. 음식 그 자체보다 ‘한국 문화 체험’이라는 가치로 소비하고 있는 것이다.

그외에도 ‘깐부치킨’은 2024년 도쿄 하라주쿠 도큐플라자에 문을 열며 트렌디한 현지 감성과 칵테일 하이볼을 결합한 독특한 스타일로 젊은 층의 관심을 끌고 있으며, ‘청년다방’의 경우 일본 아이돌 출신 배우 아오이 와카나(葵 わかな)가 매장을 방문해 떡볶이를 극찬하며 자연스러운 셀럽 마케팅 효과까지 거두었다. ‘CU’ 편의점은 자체브랜드(PB, Private Brand) 제품으로 일본 시장에 스며들고 있다. CU PB 라면과 스낵류가 일본 돈키호테 600여 점포에 입점하며 일본 소비자들에게 한국 간편식의 매력을 알리는 의미있는 진출 사례로 평가받고 있다.

그외에도 ‘깐부치킨’은 2024년 도쿄 하라주쿠 도큐플라자에 문을 열며 트렌디한 현지 감성과 칵테일 하이볼을 결합한 독특한 스타일로 젊은 층의 관심을 끌고 있으며, ‘청년다방’의 경우 일본 아이돌 출신 배우 아오이 와카나(葵 わかな)가 매장을 방문해 떡볶이를 극찬하며 자연스러운 셀럽 마케팅 효과까지 거두었다. ‘CU’ 편의점은 자체브랜드(PB, Private Brand) 제품으로 일본 시장에 스며들고 있다. CU PB 라면과 스낵류가 일본 돈키호테 600여 점포에 입점하며 일본 소비자들에게 한국 간편식의 매력을 알리는 의미있는 진출 사례로 평가받고 있다.

깐부치킨 도쿄 1호점(출처: 《매일경제》)

신전떡볶이 츠루하시점 외관 모습(출처: 《동아일보》)

시장 데이터로 본 변화

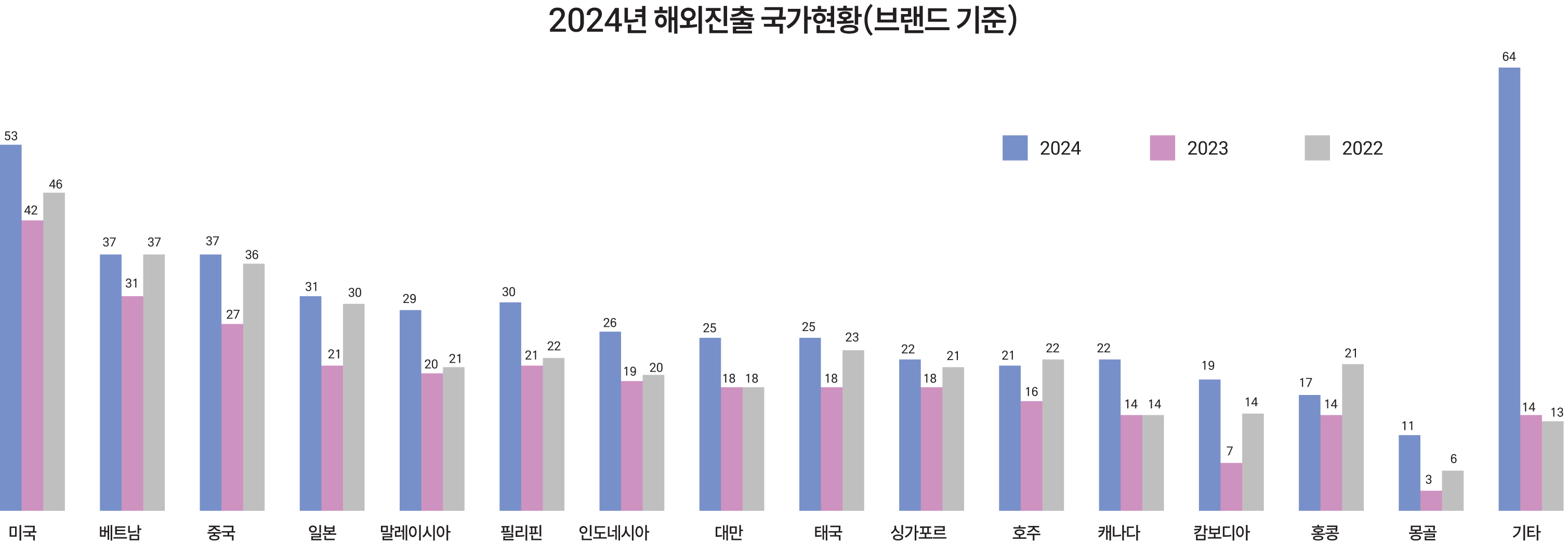

한국농수산식품무역공사에 따르면, 2023년 총 19개의 한국 식품 프랜차이즈가 일본 전국에 총 133개 매장을 운영하고 있다. 일본은 미국, 베트남, 중국에 이어 한국 프랜차이즈 업계 진출이 활발한 네 번째 국가이다.

한국외식산업경영연구원의 「2024 외식기업 해외진출 실태조사」를 보면, 일본 내 한국 프랜차이즈는 치킨(114개), 한식(19개), 김밥 및 간이음식점(5개) 순으로 분포한다. 치킨이 압도적인 비중을 차지하고 있다는 것이 특징이다. 이는 한식진흥원의 「2022 해외 한식 소비자 조사」에서 전 세계인의 한식 메뉴 선호도 1위가 한국식 치킨(16.2%)이었던 결과와 일치한다. 일본 소비자들이 기존의 김치, 비빔밥, 불고기보다 치킨에 더 높은 선호를 보인 것은 일본 내 한국 음식 소비가 전통 한식에서 벗어나 더 트렌디한 한식 문화 소비로 옮겨가고 있다는 것을 보여준다.

한국외식산업경영연구원의 「2024 외식기업 해외진출 실태조사」를 보면, 일본 내 한국 프랜차이즈는 치킨(114개), 한식(19개), 김밥 및 간이음식점(5개) 순으로 분포한다. 치킨이 압도적인 비중을 차지하고 있다는 것이 특징이다. 이는 한식진흥원의 「2022 해외 한식 소비자 조사」에서 전 세계인의 한식 메뉴 선호도 1위가 한국식 치킨(16.2%)이었던 결과와 일치한다. 일본 소비자들이 기존의 김치, 비빔밥, 불고기보다 치킨에 더 높은 선호를 보인 것은 일본 내 한국 음식 소비가 전통 한식에서 벗어나 더 트렌디한 한식 문화 소비로 옮겨가고 있다는 것을 보여준다.

(출처: 한국외식산업연구소)

(출처: 한국외식산업연구소)

일본 현지 SNS 미디어 언급량(2024~25년 기준)에서도 기존과는 달리 새로운 음식 키워드들이 보이기 시작했다. 특히 삼겹살이나, 매운 떡볶이에 고소한 치즈를 더해 먹는 음식 문화를 일본 젊은 소비자들이 체험하고 공유하고 있다는 점이 주목할 만하다. 삼겹살은 K-드라마를 통해 접한 한국 바비큐 문화를 즐길 수 있는 음식으로서 고기를 직접 구워 먹는 체험이 하나의 재미로 받아들여지며, 상추쌈, 마늘, 쌈장 조합이 신선하게 인식되고 있다는 점도 인기에 한몫하고 있다. 치즈 떡볶이는 일본인의 치즈 선호도를 자극하며, 매운맛의 자극성을 체험하고 즐기고 공유하는 ‘도전 음식’으로 유행하고 있다.

특히 2023년부터 2025년까지의 성장률 기준으로 보면, 일본 젊은 층이 좋아하는 ‘체험형 한식’으로 치즈 불닭볶음면, 간장소스 활용 치킨, 쌈 채소, 크림 떡볶이 등도 함께 주목받고 있다는 것을 알 수 있다. 치즈 불닭볶음면은 유튜브·틱톡 먹방으로 유명해져 ‘매운맛 도전’ 문화가 전 세계적인 인기를 얻고 있는 현상의 일부로 일본에서는 편의점 냉동·간편식으로도 큰 인기를 얻고 있다.

특히 2023년부터 2025년까지의 성장률 기준으로 보면, 일본 젊은 층이 좋아하는 ‘체험형 한식’으로 치즈 불닭볶음면, 간장소스 활용 치킨, 쌈 채소, 크림 떡볶이 등도 함께 주목받고 있다는 것을 알 수 있다. 치즈 불닭볶음면은 유튜브·틱톡 먹방으로 유명해져 ‘매운맛 도전’ 문화가 전 세계적인 인기를 얻고 있는 현상의 일부로 일본에서는 편의점 냉동·간편식으로도 큰 인기를 얻고 있다.

일본 한식 시장 전망

앞으로 일본 한식 시장에서 예상되는 변화를 살펴보면, 맛과 트렌드의 양극화가 두드러질 것으로 보인다. ‘불닭 극한버전’ 같은 도전형 메뉴와 크림 떡볶이·달콤 간장치킨 같은 저자극·부드러운 메뉴가 동시에 성장할 것이다. 또한 일본식 재료(우메보시, 시소, 유자)를 활용한 한식 메뉴 증가와 저탄수화물·저당·글루텐프리 메뉴를 통한 건강·클린푸드형 한식도 함께 확산될 것으로 예상된다.

소비자 경험 중심의 변화도 계속될 것이다. SNS 인증이 필수인 예쁜 비주얼과 사진 각이 좋은 한식 메뉴가 더 빠르게 확산하고, K-드라마나 케이팝 컨셉의 식당이나 바(bar), 디저트 카페가 지속 성장할 것으로 보인다. 일본 내 유튜버·틱톡커 협업을 통한 현장 체험형 홍보도 늘어날 전망이다. 판매·유통 방식에 있어서도 편의점·냉동 간편식 비중이 확대되어 패밀리마트, 세븐일레븐에 더 많은 한식 메뉴가 판매될 것이고, 배달앱 기반의 '한식 전문 배달 브랜드' 증가와 팝업스토어·팝업 카페를 통한 한정판 메뉴 출시도 늘어날 것으로 보인다.

향후 성장 가능성이 큰 분야로는 디저트 시장(떡·호떡·약과 같은 전통 디저트의 현대화), 한국 주류 및 안주(전통주와 한식 안주), 건강식 한식 브랜드(채식·비건 버전의 김치, 비건 불고기, 두부 스테이크 등)가 주목된다.

소비자 경험 중심의 변화도 계속될 것이다. SNS 인증이 필수인 예쁜 비주얼과 사진 각이 좋은 한식 메뉴가 더 빠르게 확산하고, K-드라마나 케이팝 컨셉의 식당이나 바(bar), 디저트 카페가 지속 성장할 것으로 보인다. 일본 내 유튜버·틱톡커 협업을 통한 현장 체험형 홍보도 늘어날 전망이다. 판매·유통 방식에 있어서도 편의점·냉동 간편식 비중이 확대되어 패밀리마트, 세븐일레븐에 더 많은 한식 메뉴가 판매될 것이고, 배달앱 기반의 '한식 전문 배달 브랜드' 증가와 팝업스토어·팝업 카페를 통한 한정판 메뉴 출시도 늘어날 것으로 보인다.

향후 성장 가능성이 큰 분야로는 디저트 시장(떡·호떡·약과 같은 전통 디저트의 현대화), 한국 주류 및 안주(전통주와 한식 안주), 건강식 한식 브랜드(채식·비건 버전의 김치, 비건 불고기, 두부 스테이크 등)가 주목된다.

성공을 위한 과제

현재 일본 내의 한국 브랜드의 성공은 단순한 유행을 넘어선 구조적 변화의 시작점으로 보인다. 한류 콘텐츠를 통해 성장한 새로운 세대의 소비자들이 ‘문화 체험’으로서 한국 브랜드를 받아들이고 있으며, 이런 변화가 지속될 가능성이 높다. K-브랜드 2.0 시대의 진정한 성공은 이들이 단순한 호기심을 넘어 일상적 소비로 정착시킬 수 있느냐에 달려 있다.

일본의 카페 시장의 경우, 주요 프랜차이즈들이 푸드 메뉴 중심의 기본적인 음료 구성과 매장 내 소비에 초점을 둔 운영 방식을 보이는 것이 특징이다. 테이크아웃을 전문으로 하는 저가·대용량 브랜드는 상대적으로 적은 편이다. 이와 달리 한국의 카페 브랜드는 다양한 퓨전 음료, 테이크아웃 최적화 시스템, 합리적인 가격대의 대용량 제품 등을 중심으로 운영되는 경우가 많아, 이러한 차이를 기반으로 일본 내 틈새 수요에 접근할 수 있는 여지가 있다.

하지만 익숙하게 알고 있는 바와 같이 일본은 어느 업종이나 장인정신이 뛰어나 맛에 대해서는 더욱 진지하고 까다롭다. 따라서 일본 시장에서의 안정적 성공을 위해서는 현지 특성에 대한 이해가 필수적이다. 한국식 맛과 문화만을 고집하면 실패하는 경우가 많아, 이번 변화의 계기를 발판 삼아 지속적인 현지화 방안과 다양한 연령층의 소비자를 확보할 수 있는 전략에 대한 지속적인 고민이 필요하다.

일본의 카페 시장의 경우, 주요 프랜차이즈들이 푸드 메뉴 중심의 기본적인 음료 구성과 매장 내 소비에 초점을 둔 운영 방식을 보이는 것이 특징이다. 테이크아웃을 전문으로 하는 저가·대용량 브랜드는 상대적으로 적은 편이다. 이와 달리 한국의 카페 브랜드는 다양한 퓨전 음료, 테이크아웃 최적화 시스템, 합리적인 가격대의 대용량 제품 등을 중심으로 운영되는 경우가 많아, 이러한 차이를 기반으로 일본 내 틈새 수요에 접근할 수 있는 여지가 있다.

하지만 익숙하게 알고 있는 바와 같이 일본은 어느 업종이나 장인정신이 뛰어나 맛에 대해서는 더욱 진지하고 까다롭다. 따라서 일본 시장에서의 안정적 성공을 위해서는 현지 특성에 대한 이해가 필수적이다. 한국식 맛과 문화만을 고집하면 실패하는 경우가 많아, 이번 변화의 계기를 발판 삼아 지속적인 현지화 방안과 다양한 연령층의 소비자를 확보할 수 있는 전략에 대한 지속적인 고민이 필요하다.

______________________

참고문헌

- 김해연 (2025.03.17.). Korean restaurant chains expand in Japan as domestic market nears saturation. 《The Korea Herald》. URL: https://www.koreaherald.com/article/10443548

- 《데일리창업뉴스》. (2024. 05월 23일). [창업트렌드] 일본으로 가는 K-프랜차이즈! 일본진출 성공하려면?. URL: https://buza.biz/bbs/board.php?bo_table=changup_news&wr_id=6966

- 신원선 (2025.7.8.). [K-푸드, 국경을 넘다] ③ 외식 프랜차이즈, 日 시장 진출 활발. 《메트로신문》. URL: https://www.metroseoul.co.kr/article/20250708500328

- 이승훈 (2024.4.23.). 깐부치킨, 日 도쿄 하라주쿠에 1호 매장…“세트메뉴로 시장 공략”. 《매일경제》. URL: https://www.mk.co.kr/news/world/10997701

- 일본외식산업협회(Japan Food service Association)

- 일본할리스 공식 인스타그램(@official_hollysjp)

- 한국외식산업경영연구원 (2024). 2024년외식기업해외진출실태조사. URL: http://www.atfis.or.kr

- 황신혜 (2025.7.15.). 한일 프랜차이즈 카페 시장 비교! 일본 진출 한국 카페의 경쟁력은?. KOTRA 해외시장뉴스. URL: https://dream.kotra.or.kr/dream/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?MENU_ID=3550&pNttSn=230837

참고문헌

- 김해연 (2025.03.17.). Korean restaurant chains expand in Japan as domestic market nears saturation. 《The Korea Herald》. URL: https://www.koreaherald.com/article/10443548

- 《데일리창업뉴스》. (2024. 05월 23일). [창업트렌드] 일본으로 가는 K-프랜차이즈! 일본진출 성공하려면?. URL: https://buza.biz/bbs/board.php?bo_table=changup_news&wr_id=6966

- 신원선 (2025.7.8.). [K-푸드, 국경을 넘다] ③ 외식 프랜차이즈, 日 시장 진출 활발. 《메트로신문》. URL: https://www.metroseoul.co.kr/article/20250708500328

- 이승훈 (2024.4.23.). 깐부치킨, 日 도쿄 하라주쿠에 1호 매장…“세트메뉴로 시장 공략”. 《매일경제》. URL: https://www.mk.co.kr/news/world/10997701

- 일본외식산업협회(Japan Food service Association)

- 일본할리스 공식 인스타그램(@official_hollysjp)

- 한국외식산업경영연구원 (2024). 2024년외식기업해외진출실태조사. URL: http://www.atfis.or.kr

- 황신혜 (2025.7.15.). 한일 프랜차이즈 카페 시장 비교! 일본 진출 한국 카페의 경쟁력은?. KOTRA 해외시장뉴스. URL: https://dream.kotra.or.kr/dream/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?MENU_ID=3550&pNttSn=230837

- 황해선 (2023.10.25.). “사랑해요 K푸드” 막걸리-빈대떡 즐기는 일본 MZ. 《동아일보》. URL: https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003527356

- KOSIS(통계청 국가통계포털)

- KOTRA (2020.7.4.). 코로나19 이후 일본의 소비형태 변화와 우리기업의 진출전략. URL: https://dl.kotra.or.kr/pyxis-api/2/digital-files/c579f321-8db7-0134-e053-b46464895da2

- KOSIS(통계청 국가통계포털)

- KOTRA (2020.7.4.). 코로나19 이후 일본의 소비형태 변화와 우리기업의 진출전략. URL: https://dl.kotra.or.kr/pyxis-api/2/digital-files/c579f321-8db7-0134-e053-b46464895da2

Stock Inside

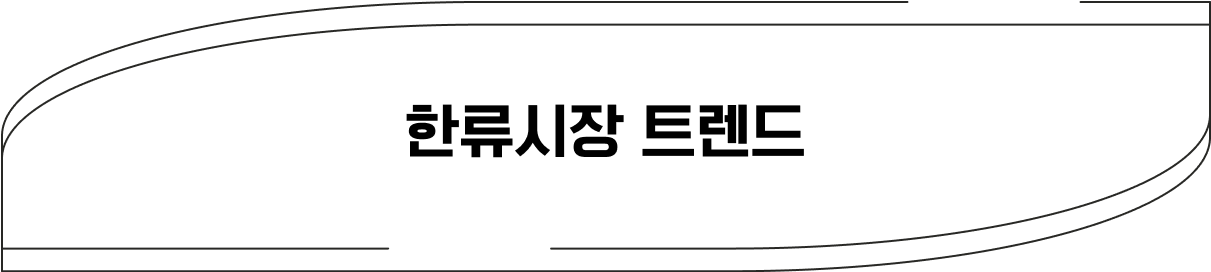

2025년 7~8월 엔터 산업 주가 분석

2025년 7~8월 엔터 산업 주가 분석

임수진 키움증권 리서치센터 애널리스트

7~8월 엔터 주가는 펀더멘털*보다 매크로 요인**이 더 크게 작용했다. 반도체 대형주로 수급이 쏠리면서 성장 업종 전반의 상대 매력이 약해졌고, 엔터도 같은 압력을 받았다. 여기에 한한령 완화에 대한 기대가 점차 낮아졌고, 3분기 특성상 아티스트 활동 공백이 늘어 이벤트 모멘텀이 약화했다. 결과적으로 실적을 앞둔 불확실성과 수급 분산이 겹치며 단기 변동성이 커졌다.

*기업의 재무상태, 성장 가능성, 경영전략 등 종목의 본질적 가치와 기초 체력을 뜻하는 말로, 해당 기업이 안정적으로 수익을 내면서 장기적으로 성장할 수 있는지를 평가하는 기준이 됨

**개별 기업이나 산업을 넘어서 전체 경제 또는 시장에 광범위하게 영향을 미치는 거시경제적 변수들을 의미함

그럼에도 8월부터는 반등 신호가 확인됐다. 2분기 실적이 공연과 MD 중심의 체력이 견고함을 증명했기 때문이다. 회당 모객 확대와 ATP(평균 티켓가) 상승이 유지됐고, 상시 MD·대형 팝업 확장이 객단가와 회전율을 동시에 끌어올렸다. 발표 직후 일부 종목의 주가가 회복 탄력을 보인 것도 같은 맥락이다. 업종 스토리는 음반 중심에서 공연·MD 레버리지로 확실히 이동 중이다.

중국 변수는 기대치가 낮아진 것이 사실이다. 승인 이후에도 공연이 취소되는 사례가 나오며 집행 리스크가 드러났고, 전면 재개를 전제로 한 대형 투어 가시성은 아직 제한적이다. 다만 팝업스토어, 팬미팅, 플랫폼 매출은 규제 민감도가 낮고 실행 속도가 빨라 이미 수익화로 이어지고 있다.

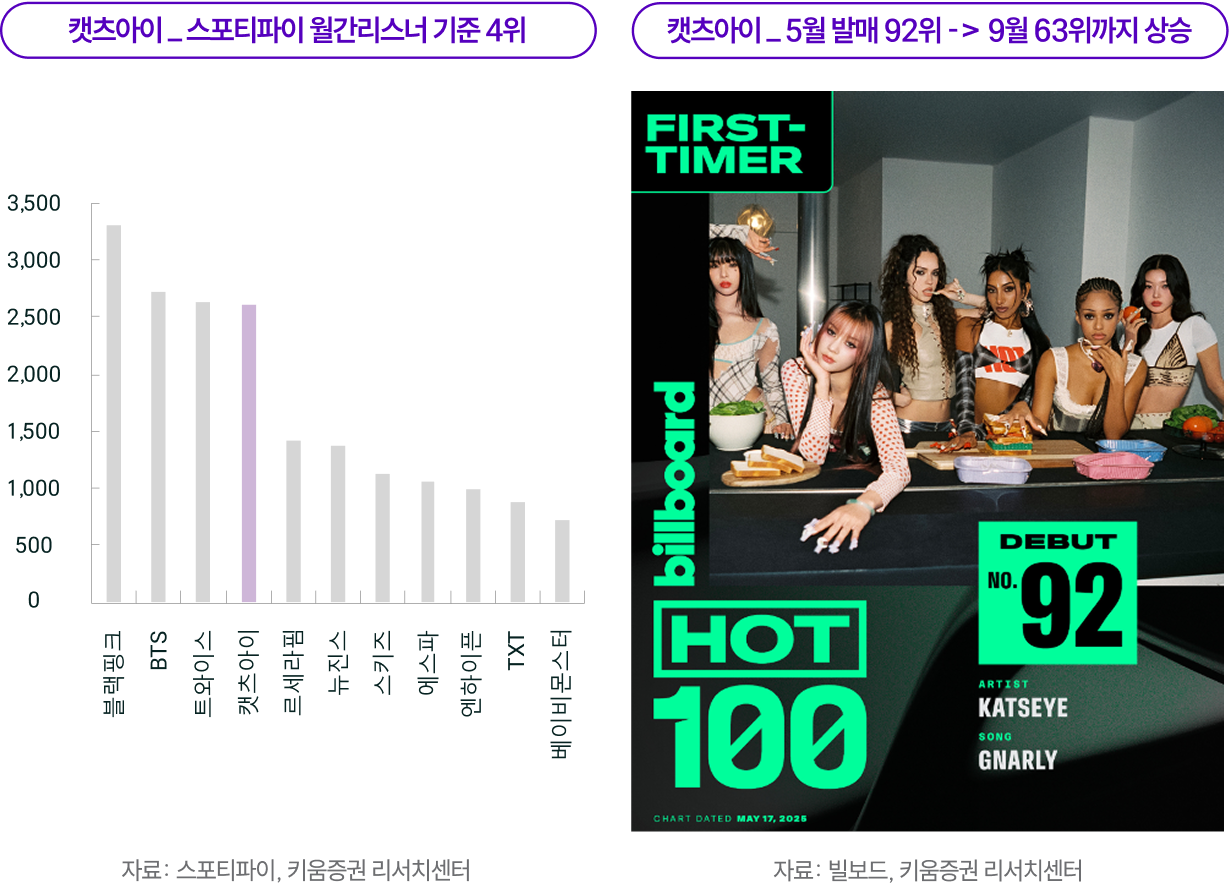

주가 영향은 제한적이었지만 '캣츠아이'와 같은 해외 현지화 그룹의 성과는 의미가 크다. 현지 언어와 미디어 네트워크를 기반으로 연중 활동을 이어가면 라이트 팬덤을 빠르게 넓힐 수 있고, 이는 차기 투어 수요로도 연결된다. 주요 엔터는 미국·남미 등에서 현지화 라인업을 준비·확대 중이다. 초기에는 음반보다 스트리밍·브랜디드 협업 비중이 크겠지만 시간이 갈수록 공연 비중이 커질 전망이다. 중기 성장 동력으로서의 유효성은 오히려 높아졌다.

I. 2025년 7~8월 업종별 주가 분석

1. 엔터테인먼트

1) 엔터, 숨 고르기 이후 다시 반등세

1. 엔터테인먼트

1) 엔터, 숨 고르기 이후 다시 반등세

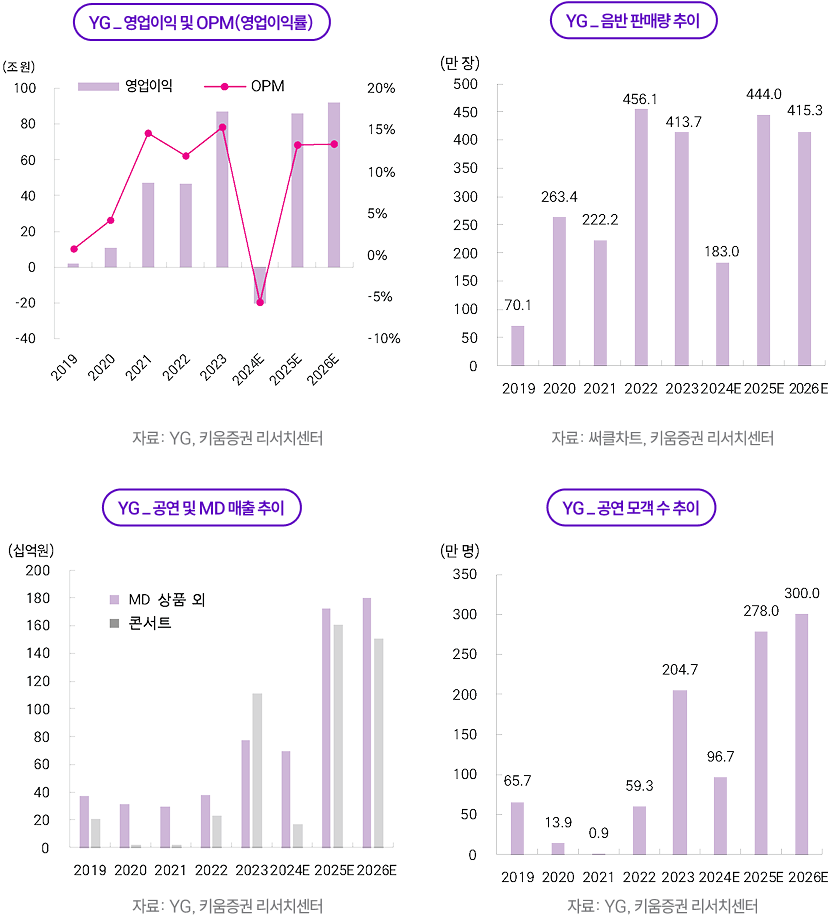

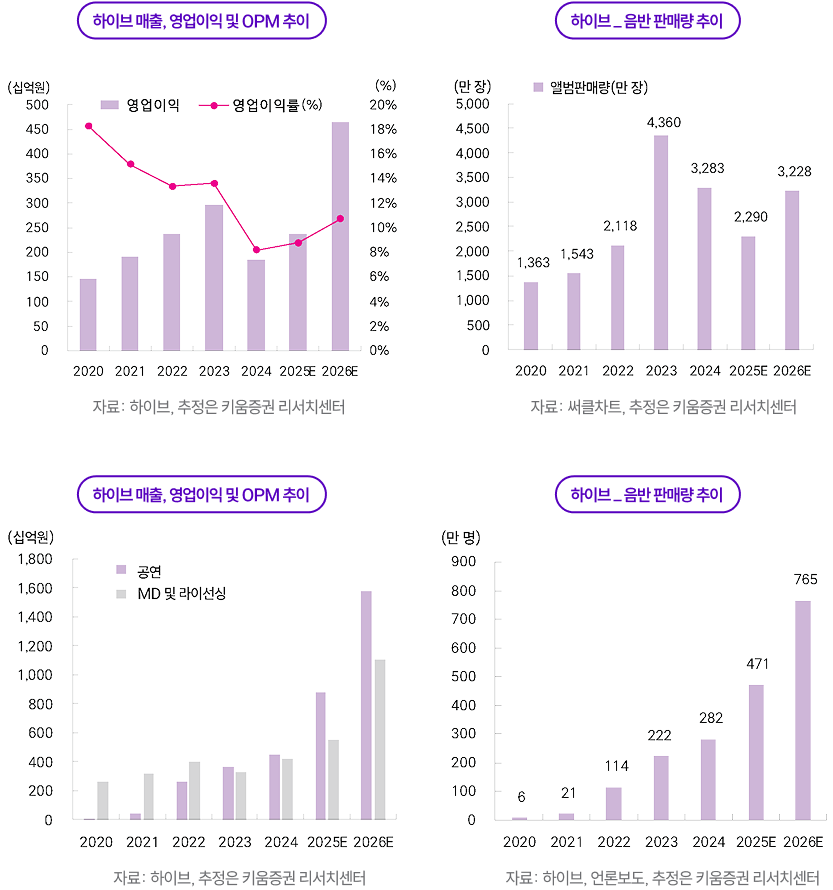

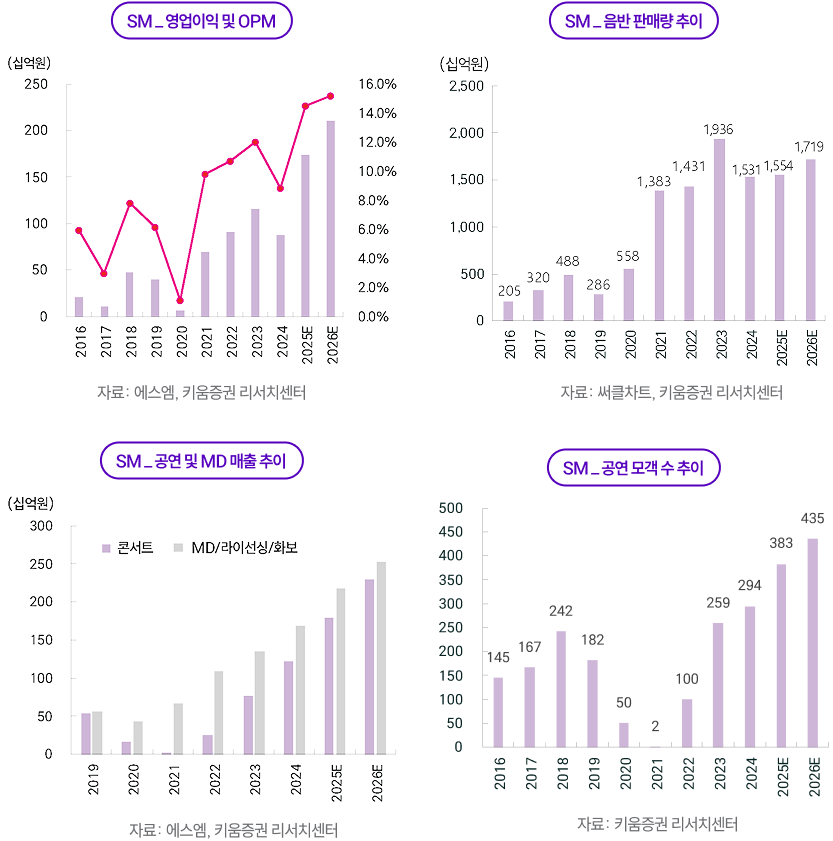

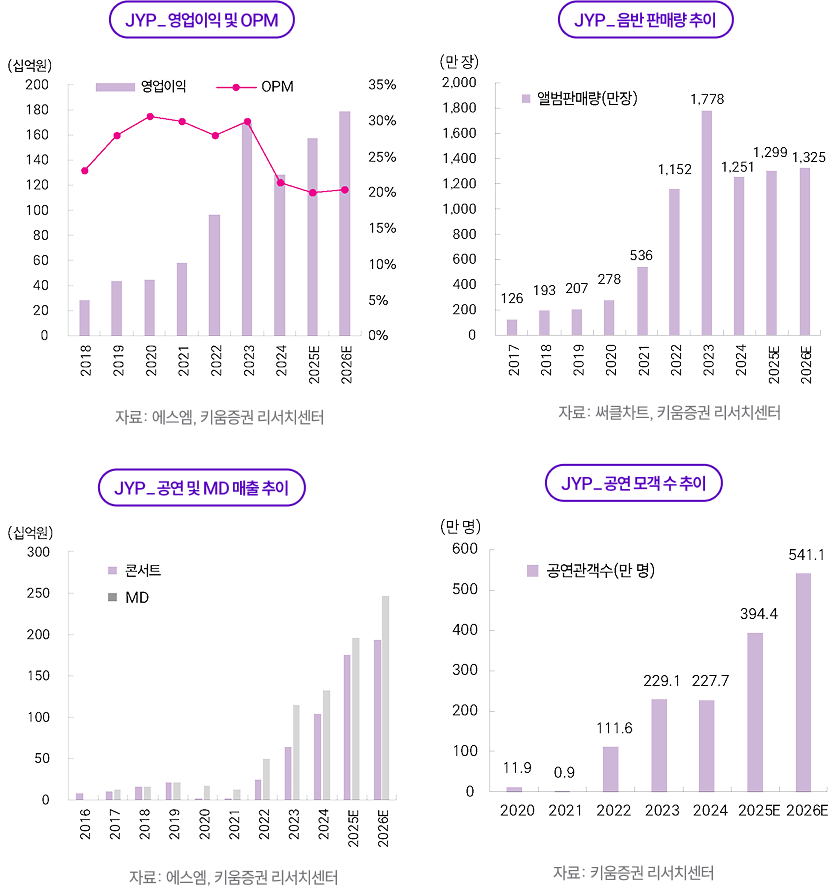

2025년 7월부터 8월까지 약 두 달간 국내 증시는 코스피 +3.7%, 코스닥 +2.0% 상승으로 완만한 랠리를 이어갔다. 금리 경로에 대한 불확실성은 잔존했으나 인플레이션 둔화 기대와 기업 실적 가시성이 유지되며 지수는 방어력을 보여줬다. 다만 업종별로는 뚜렷한 수급 쏠림이 나타났다. 상반기 숨 고르기 이후 반도체 대형주로 매수세가 재집중되면서 성장주 전반의 상대 강세는 약화했고, 엔터 업종 역시 2분기 실적 시즌 동안 실적 모멘텀을 확인했음에도 주가 측면에서는 종목별로 명암이 엇갈렸다. 분석 기간 수익률은 하이브 -7.1%, SM엔터테인먼트 -1.6%, JYP 엔터테인먼트 -2.2%, YG엔터테인먼트 +6.7%로 집계되어, YG엔터테인먼트만이 업종 내에서 뚜렷한 초과수익을 시현했다.

7월~8월 흐름은 7월 조정과 8월 실적 반등으로 정리된다. 7월에는 코스피 +5.7%, 코스닥 +3.0%로 지수는 견조했지만, 엔터주는 하이브 -16%, SM -5.6%, JYP -2.2%, YG -10.6%로 동반 약세를 기록했다. 상반기 누적 강세에 따른 차익실현 움직임이 증가했고, 반도체로 수급이 재집중되면서 성장 업종 전반의 상대 수급이 약화한 영향이 컸다. 3분기는 구조적으로 아티스트 활동 공백이 늘어나는 모멘텀 비수기이기에 수급상으로도 약세를 기록했다. 여기에 2분기 실적을 앞두고 하이브의 주식 보상·신인 투자비 부담, JYP 공연 ‘회당 게런티’ 변수에 따른 실적 변동성 논쟁, SM의 콘텐츠와 공연 준비비 증가에 대한 관측이 겹치며 방어력이 떨어졌다.

8월에는 지수(코스피 -1.8%, 코스닥 -1.0%)가 숨 고르기에 들어갔음에도 실적이 확인되면서 업종은 반등했다. 하이브 +10.6%, SM +4.3%, YG +19.4%, 공통분모는 ‘공연+MD’ 레버리지의 수치화다. 회당 모객 증가와 ATP 상승이 유지되는 가운데, 상시 MD·대형 팝업이 객단가와 회전율을 동시에 끌어올리며 2분기 실적을 견인했고, 발표 직후 주가도 회복 탄력을 받았다. 특히 YG는 블랙핑크 월드투어 MD 판매 규모가 기대치를 상회해 하반기 이익 상향 여지가 커졌고, 하이브는 비용 이슈 확인·소거 국면에서 내년 BTS 완전체 컴백에 따른 고성장 기대가 재부각됐다. SM은 MD/라이선싱 분기 최대치로 체질 개선이 확인됐고, JYP는 펀더멘털은 우호적이나 저연차 IP의 더딘 성장세에 대한 우려가 여전한 모습이다. 요약하면 7월 하락은 수급·우려의 선반영, 8월 반등은 실적으로 증명된 결과였고, 하반기 후반부 메가 IP 투어와 상시 MD 확장이 이어지며 구조적 성장 스토리는 여전히 유효하다.

하반기 후반에는 메가 IP의 투어 일정과 상시 MD의 SKU(Stock Keeping Unit) 확대, 팝업스토어 확대가 맞물리며 실적의 ‘질’이 개선될 전망이다. 핵심 지표인 매진율·회당 모객·ATP 상승이 이어지는 가운데, 현장 MD 비중 확대와 온라인 상시 판매의 결합이 ASP(객단가)와 회전율을 동시에 끌어올리고, 생산 볼륨 증가에 따른 원가 레버리지로 수익성 구조가 개선될 가능성이 높다. 중국에서는 공연 타임라인의 불확실성이 남아있더라도 팝업스토어·플랫폼 기반 비(非)공연 매출 채널이 이미 구축되어 있어 노출도와 팬덤 규모를 선제적으로 확대하는 단계이며, 이는 2026년 투어 로드맵이 가시화되면 경우 추가적인 티켓·MD 수요로 환원될 여지가 크다.

7월~8월 흐름은 7월 조정과 8월 실적 반등으로 정리된다. 7월에는 코스피 +5.7%, 코스닥 +3.0%로 지수는 견조했지만, 엔터주는 하이브 -16%, SM -5.6%, JYP -2.2%, YG -10.6%로 동반 약세를 기록했다. 상반기 누적 강세에 따른 차익실현 움직임이 증가했고, 반도체로 수급이 재집중되면서 성장 업종 전반의 상대 수급이 약화한 영향이 컸다. 3분기는 구조적으로 아티스트 활동 공백이 늘어나는 모멘텀 비수기이기에 수급상으로도 약세를 기록했다. 여기에 2분기 실적을 앞두고 하이브의 주식 보상·신인 투자비 부담, JYP 공연 ‘회당 게런티’ 변수에 따른 실적 변동성 논쟁, SM의 콘텐츠와 공연 준비비 증가에 대한 관측이 겹치며 방어력이 떨어졌다.

8월에는 지수(코스피 -1.8%, 코스닥 -1.0%)가 숨 고르기에 들어갔음에도 실적이 확인되면서 업종은 반등했다. 하이브 +10.6%, SM +4.3%, YG +19.4%, 공통분모는 ‘공연+MD’ 레버리지의 수치화다. 회당 모객 증가와 ATP 상승이 유지되는 가운데, 상시 MD·대형 팝업이 객단가와 회전율을 동시에 끌어올리며 2분기 실적을 견인했고, 발표 직후 주가도 회복 탄력을 받았다. 특히 YG는 블랙핑크 월드투어 MD 판매 규모가 기대치를 상회해 하반기 이익 상향 여지가 커졌고, 하이브는 비용 이슈 확인·소거 국면에서 내년 BTS 완전체 컴백에 따른 고성장 기대가 재부각됐다. SM은 MD/라이선싱 분기 최대치로 체질 개선이 확인됐고, JYP는 펀더멘털은 우호적이나 저연차 IP의 더딘 성장세에 대한 우려가 여전한 모습이다. 요약하면 7월 하락은 수급·우려의 선반영, 8월 반등은 실적으로 증명된 결과였고, 하반기 후반부 메가 IP 투어와 상시 MD 확장이 이어지며 구조적 성장 스토리는 여전히 유효하다.

하반기 후반에는 메가 IP의 투어 일정과 상시 MD의 SKU(Stock Keeping Unit) 확대, 팝업스토어 확대가 맞물리며 실적의 ‘질’이 개선될 전망이다. 핵심 지표인 매진율·회당 모객·ATP 상승이 이어지는 가운데, 현장 MD 비중 확대와 온라인 상시 판매의 결합이 ASP(객단가)와 회전율을 동시에 끌어올리고, 생산 볼륨 증가에 따른 원가 레버리지로 수익성 구조가 개선될 가능성이 높다. 중국에서는 공연 타임라인의 불확실성이 남아있더라도 팝업스토어·플랫폼 기반 비(非)공연 매출 채널이 이미 구축되어 있어 노출도와 팬덤 규모를 선제적으로 확대하는 단계이며, 이는 2026년 투어 로드맵이 가시화되면 경우 추가적인 티켓·MD 수요로 환원될 여지가 크다.

2) 2Q25 Review: 우려와 달리 공연·MD 중심의 실적 서프라이즈 지속

엔터 업종의 펀더멘털 자체는 견조했다. 지난해 4분기부터 시작된 대규모 공연 사이클이 2분기 들어 더 확대되며 회당 모객 수 증가와 ATP 상승이 동시에 나타났고, 팝업스토어 흥행과 함께 MD 매출도 네 회사 모두 크게 개선됐다. 특히 2분기 실적 시즌에는 MD 부문이 기대 이상으로 선전하며 ‘공연+MD’의 투 트랙 레버리지가 확인되었고, 실적 발표 직후 단기 반등도 일부 종목에서 관찰되었다.

종목별로 보면, YG는 분석 기간 중 +6.7%로 상대 강세를 지속했다. 2분기 실적에서 자회사 실적의 안정성과 MD 전략 전환의 성과가 확인되었고, 블랙핑크의 2차 공연 일정이 시장 기대치를 웃도는 규모로 발표되면서 3~4분기 실정 상향 기대감이 커졌다. 특히 2024년 4분기부터 본격화한 ‘상시 MD+대형 팝업’ 중심의 유통 전략이 컴백과 맞물려 객단가 및 회전율을 동시에 끌어올리는 구간에 진입했다는 평가다. 현장 판매 비중 확대와 품목 다변화가 병행되며 재고 리스크를 관리하는 동시에 생산 볼륨이 커져 원가 레버리지도 개선되는 흐름이다. 내년 4분기 앙코르 공연 가시화 여부가 추가 재평가 포인트로 거론된다.

종목별로 보면, YG는 분석 기간 중 +6.7%로 상대 강세를 지속했다. 2분기 실적에서 자회사 실적의 안정성과 MD 전략 전환의 성과가 확인되었고, 블랙핑크의 2차 공연 일정이 시장 기대치를 웃도는 규모로 발표되면서 3~4분기 실정 상향 기대감이 커졌다. 특히 2024년 4분기부터 본격화한 ‘상시 MD+대형 팝업’ 중심의 유통 전략이 컴백과 맞물려 객단가 및 회전율을 동시에 끌어올리는 구간에 진입했다는 평가다. 현장 판매 비중 확대와 품목 다변화가 병행되며 재고 리스크를 관리하는 동시에 생산 볼륨이 커져 원가 레버리지도 개선되는 흐름이다. 내년 4분기 앙코르 공연 가시화 여부가 추가 재평가 포인트로 거론된다.

하이브는 -7.1%로 조정됐다. 2분기 콘서트·MD는 양호했으나, 분기 중 계상된 주식 보상 비용과 신인/글로벌 프로젝트 투자비가 일시적으로 마진을 눌렀고, 시장 기대가 컸던 BTS 완전체 컴백 로드맵이 올해 4분기에서 내년 1분기 수준으로 소폭 뒤로 지연될 것이라는 전망이 투자심리에 부담으로 작용했다. 또한 방시혁 의장 관련 이슈가 ‘오너 리스크’로 주목받으며, 외국인·기관 수급이 둔화한 점도 단기 디스카운트를 키운 요인이다. 다만 펀더멘털 측면에서 4분기 세븐틴·엔하이픈·TXT의 본격 활동, 위버스 기반 상시 MD의 SKU 확대 및 중국 팝업의 추가 전개, 해외 현지화 그룹의 트래픽 축적 등은 연말~내년 상반기로 갈수록 이익 추정치 상향 여지를 제공한다. 주가가 평가 가치 하단 근처에서 4분기 라인업 업데이트가 트리거가 될 가능성이 높다.

SM엔터테인먼트는 -1.6%로 소폭 약세였지만, 실적은 확연히 개선됐다. 2분기 매출 3,029억 원(+19% YoY), 영업이익 476억 원(+92% YoY, OPM 15.7%)으로 컨센서스를 큰 폭 상회했고, MD/라이선싱 매출이 약 640억 원 수준으로 분기 최대치를 경신하며 실적을 견인했다. 공연 MD에 더해 NCT WISH 전시, RIIZE 캐릭터 등 ‘상시 MD’가 성과를 냈고, 디어유 연결 편입 효과(영업이익 기여, PPA(기업인수가격배분) 상각 감안)도 이익 레버리지를 높였다. 비용 측면에서는 콘텐츠·공연 준비 비용이 늘었으나 외형 성장과 MD 고수익 구조가 이를 상쇄했다. 3분기는 슈퍼주니어·NCT DREAM·aespa·NCT WISH 등 컴백과 대형 투어 일부 반영으로 양호한 실적이 예상되며, 하반기에도 저연차 보이그룹의 팬덤 확대와 상시 MD SKU 증가가 구조적 성장의 축으로 작용할 전망이다. 중국 관련 모멘텀은 공연보다는 플랫폼·팝업 등 비(非)공연 채널에서 점진적으로 확인되고 있어, 단기 이벤트보다 체질 개선의 가시성이 높다.

JYP엔터테인먼트는 2분기 연결 매출 2,158억 원(+126% YoY), 영업이익 529억 원(+466% YoY)을 기록하며 컨센서스를 큰 폭 상회했다(OPM 24.5%). 핵심 동력은 공연·MD의 동시 레버리지다. 공연 매출은 620억 원(+342% YoY)으로, 스트레이키즈 스타디움 투어 23회(북미 포함)와 일부 북미 공연 초과수익(PS) 선반영 효과가 맞물렸다. MD 매출은 669억 원(+356% YoY)로 사상 최대치를 경신했으며, 투어 MD와 온라인 팬미팅 MD, ‘SKZOO×다마고치’·‘트와이스×산리오’ 등 캐릭터 라이선싱 협업이 고성장에 기여했다. 자회사 블루개러지(Blue Garage)는 상반기 매출 513억 원, 영업이익 50억 원(OPM 10%)으로 수익성 개선이 본격화하며 전사 수익성 강화에 기여했다.

3) 한한령 해제 기대감 후퇴

7~8월 중국발 뉴스 흐름은 한한령 이슈를 다시 현실적인 좌표 위에 올려놓았다. 7월 초 문화부 승인을 받으며 기대를 모았던 케플러(Kep1er)의 9월 중국 단독 팬 콘서트가 공연 직전 취소된 사례는, “5천석 미만 공연은 지방정부가 승인한다”라는 구조적 완화 신호와는 별개로 집행 단계의 불확실성이 여전히 크다는 사실을 보여준다. 중앙 정부의 유화적 기조와 현장 행정 사이에 간극이 존재하고, 보안·안전 심사, 외국인 아티스트 관리, 지역별 해석 차이 등 복합적 요인이 결합되면 확정된 일정조차 뒤집힐 수 있음을 보여줬다. 8월 말 방중 특사단 관련 논의에서도 “전면 해제까지 넘어야 할 산이 많다”라는 메시지가 재확인되며, 스타디움·돔급 대형 공연을 시간표에 올리기에는 아직 가시성이 부족하다는 시장의 인식이 강화됐다.

그렇다고 기대가 소멸한 것은 아니다. 오히려 올해를 기점으로 공연 이외의 수익 채널이 실질적으로 열리고 있다는 점이 더 분명해졌다. 팝업스토어는 도시 상권을 거점으로 신속한 기획·집행이 가능해 정책 민감도가 낮고, 현지 재고·SKU 운용을 통해 회전율을 끌어올리기 쉽다. 실제로 상반기 이후 국내 주요 엔터사들은 중국에서 팝업 거점을 늘리고, 현지 생산·물류 라인을 구축 및 연결하며, 온라인 결제 채널을 현지화하는 방식으로 매출 기반을 확장하는 중이다. 상시 MD는 현지 생산·물류를 연계할수록 ASP와 마진 변동성이 줄어들고, 분기별 현금흐름의 가시성이 높아진다.

팬미팅은 단위 규모가 작더라도 빈도와 지역을 분산해 의미 있는 매출 성과를 누적할 수 있고, 플랫폼은 규제 중립성이 가장 높다는 장점이 있다. 디어유의 ‘버블’이 중국 아티스트 대상 서비스를 공식화한 것은 상징적이다. 공연 재개 시점과 무관하게 구독형 매출이 기본 수익을 보장한다는 점에서 디어유는 현시점 가장 강력한 중국 모멘텀을 보유한 엔터사이다. 6월 말 텐센트뮤직의 QQ뮤직 내 ‘버블’이 탭 형태로 론칭되었고 SM·JYP·큐브 아티스트가 순차적으로 입점했으며, 7월 말에는 라인업이 추가로 확대됐다. 또한, 8월 19일부터는 기대해 온 중국 CPOP 아티스트들의 서비스가 시작됐다. 비록 1차 공개에 포함된 아티스트 수가 적어 단기적으로는 아쉬울 수 있으나 다른 지역과 마찬가지로 점차 아티스트 수가 확장되며 성장 잠재력을 보여줄 것으로 기대된다.

그렇다고 기대가 소멸한 것은 아니다. 오히려 올해를 기점으로 공연 이외의 수익 채널이 실질적으로 열리고 있다는 점이 더 분명해졌다. 팝업스토어는 도시 상권을 거점으로 신속한 기획·집행이 가능해 정책 민감도가 낮고, 현지 재고·SKU 운용을 통해 회전율을 끌어올리기 쉽다. 실제로 상반기 이후 국내 주요 엔터사들은 중국에서 팝업 거점을 늘리고, 현지 생산·물류 라인을 구축 및 연결하며, 온라인 결제 채널을 현지화하는 방식으로 매출 기반을 확장하는 중이다. 상시 MD는 현지 생산·물류를 연계할수록 ASP와 마진 변동성이 줄어들고, 분기별 현금흐름의 가시성이 높아진다.

팬미팅은 단위 규모가 작더라도 빈도와 지역을 분산해 의미 있는 매출 성과를 누적할 수 있고, 플랫폼은 규제 중립성이 가장 높다는 장점이 있다. 디어유의 ‘버블’이 중국 아티스트 대상 서비스를 공식화한 것은 상징적이다. 공연 재개 시점과 무관하게 구독형 매출이 기본 수익을 보장한다는 점에서 디어유는 현시점 가장 강력한 중국 모멘텀을 보유한 엔터사이다. 6월 말 텐센트뮤직의 QQ뮤직 내 ‘버블’이 탭 형태로 론칭되었고 SM·JYP·큐브 아티스트가 순차적으로 입점했으며, 7월 말에는 라인업이 추가로 확대됐다. 또한, 8월 19일부터는 기대해 온 중국 CPOP 아티스트들의 서비스가 시작됐다. 비록 1차 공개에 포함된 아티스트 수가 적어 단기적으로는 아쉬울 수 있으나 다른 지역과 마찬가지로 점차 아티스트 수가 확장되며 성장 잠재력을 보여줄 것으로 기대된다.

4) 캣츠아이 대성공, 해외 현지화 그룹은 확대 추세

캣츠아이(KATSEYE)의 질주는 ‘해외 현지화 그룹’ 전략의 유효성을 시장에 각인시켰다. 올해 들어 이들은 빌보드 핫100과 영국 오피셜 차트에서 장기간 순위권을 유지하며, 단발성 바이럴이 아닌 ‘지속형 소비’로 성과를 증명하고 있다. 특히 스포티파이 월간 리스너 2,800만 명을 돌파(국내 아이돌 중 세 번째 수준)한 지표는 스트리밍 코어 팬덤과 라이트 팬덤이 동시에 확장되고 있음을 시사한다. 불과 1~2년 전만 해도 현지화 그룹에 대한 기대는 미미했지만, 캣츠아이는 케이팝 기획력이 현지 문화적 맥락, 언어, 제작 인프라와 결합할 때 글로벌 시장에서 ‘보편적 팝’으로 작동할 수 있음을 보여줬다. 요컨대 “현지에서 만드는 케이팝”이라는 역설적 조합이 이제는 엔터사가 나아가야 할 본류 전략으로 자리 잡는 중이다.

전통적 케이팝 팬덤의 절대 규모는 여전히 커지고 있으나, 코로나 시기와 같은 폭발적 가속 구간은 일단락되었다. 전통 케이팝 모델은 ‘컴백→음반 판매 급증→콘서트’의 선형 구조에 의존해 왔는데, 북미·유럽처럼 음원 시장이 압도적인 지역에서는 ‘피지컬’만으로 외형을 키우기가 어렵다. 반면 현지화 그룹은 첫 단계부터 해당 국가의 언어와 정서를 활용해 라디오·플레이리스트·틱톡·스포츠·OTT 협업 등 기반 유통망을 빠르게 통과한다. 무엇보다 차별점은 활동 밀도다. 미국에서 인기 절정의 케이팝 그룹이라도 연간 미국 체류·프로모션이 1달을 넘기기 어렵지만, 현지화 그룹은 1년 내내 주요 도시를 순환하며 방송·라디오·페스티벌·팬 이벤트를 촘촘히 채운다. 이 반복 노출은 지역 팬덤의 ‘로컬 습관화’를 촉진한다. 올해 <케데헌> 글로벌 1위를 기록하며 케이팝 세계관에 대한 대중적 친화성을 입증했고, 하반기 블랙핑크·BTS의 완전체 활동 이슈까지 겹치며 K-콘텐츠의 노출도는 재확대 구간에 진입했다. 이런 환경은 현지화 그룹이 라이트 팬층을 빠르게 끌어모을 수 있는 절호의 순풍이다.

캣츠아이는 그 출발점일 뿐이다. 가장 공격적으로 움직이는 곳은 하이브다. 미국에서 캣츠아이의 궤적을 이어갈 차기 보이그룹을 내년 데뷔시키는 로드맵을 제시한 데 이어, 올해 남미에서는 밴드 오디션 프로그램을 성공적으로 안착시키며 현지 음악적 정체성과 제작 공정을 학습·내재화하고 있다. 남미는 스트리밍·라디오·페스티벌 문화가 강하고 도시 간 항공 네트워크가 촘촘해, ‘도시-도시’ 스케줄링으로 투어 볼륨을 단계적으로 확장하기에 적합한 시장이다. JYP 또한 남미 현지화 프로젝트를 가동 중이며, SM·YG 역시 현지 합작 모델을 일본, 태국, 영국 등 다양한 지역에서 테스트하고 있다.

수익화는 냉정하다. 해외 현지화 그룹이 활동하는 대부분의 시장은 한국과 달리 음반 판매 비중이 작고, 기존 메가 IP 팬덤에서 ‘낙수효과’를 기대하기도 어렵다. 따라서 초반에는 스트리밍·라디오·SNS 트래픽이 인지도와 선호도를 끌어올리되, 실적 반영은 더딜 수밖에 없다. 실제 수익의 중심축은 결국 공연으로 이동한다. 요컨대 수익성이 좋은 월드투어를 돌기까지 최소 3년 정도의 시간이 필요하며, 성장세를 실적으로 증명하는 데는 구조적 인내가 요구된다. 결국 해외 현지화 그룹은 약 3년 차부터 수익성의 곡선이 가팔라지는 구간을 기다리는 전략이 유효하다.

전통적 케이팝 팬덤의 절대 규모는 여전히 커지고 있으나, 코로나 시기와 같은 폭발적 가속 구간은 일단락되었다. 전통 케이팝 모델은 ‘컴백→음반 판매 급증→콘서트’의 선형 구조에 의존해 왔는데, 북미·유럽처럼 음원 시장이 압도적인 지역에서는 ‘피지컬’만으로 외형을 키우기가 어렵다. 반면 현지화 그룹은 첫 단계부터 해당 국가의 언어와 정서를 활용해 라디오·플레이리스트·틱톡·스포츠·OTT 협업 등 기반 유통망을 빠르게 통과한다. 무엇보다 차별점은 활동 밀도다. 미국에서 인기 절정의 케이팝 그룹이라도 연간 미국 체류·프로모션이 1달을 넘기기 어렵지만, 현지화 그룹은 1년 내내 주요 도시를 순환하며 방송·라디오·페스티벌·팬 이벤트를 촘촘히 채운다. 이 반복 노출은 지역 팬덤의 ‘로컬 습관화’를 촉진한다. 올해 <케데헌> 글로벌 1위를 기록하며 케이팝 세계관에 대한 대중적 친화성을 입증했고, 하반기 블랙핑크·BTS의 완전체 활동 이슈까지 겹치며 K-콘텐츠의 노출도는 재확대 구간에 진입했다. 이런 환경은 현지화 그룹이 라이트 팬층을 빠르게 끌어모을 수 있는 절호의 순풍이다.

캣츠아이는 그 출발점일 뿐이다. 가장 공격적으로 움직이는 곳은 하이브다. 미국에서 캣츠아이의 궤적을 이어갈 차기 보이그룹을 내년 데뷔시키는 로드맵을 제시한 데 이어, 올해 남미에서는 밴드 오디션 프로그램을 성공적으로 안착시키며 현지 음악적 정체성과 제작 공정을 학습·내재화하고 있다. 남미는 스트리밍·라디오·페스티벌 문화가 강하고 도시 간 항공 네트워크가 촘촘해, ‘도시-도시’ 스케줄링으로 투어 볼륨을 단계적으로 확장하기에 적합한 시장이다. JYP 또한 남미 현지화 프로젝트를 가동 중이며, SM·YG 역시 현지 합작 모델을 일본, 태국, 영국 등 다양한 지역에서 테스트하고 있다.

수익화는 냉정하다. 해외 현지화 그룹이 활동하는 대부분의 시장은 한국과 달리 음반 판매 비중이 작고, 기존 메가 IP 팬덤에서 ‘낙수효과’를 기대하기도 어렵다. 따라서 초반에는 스트리밍·라디오·SNS 트래픽이 인지도와 선호도를 끌어올리되, 실적 반영은 더딜 수밖에 없다. 실제 수익의 중심축은 결국 공연으로 이동한다. 요컨대 수익성이 좋은 월드투어를 돌기까지 최소 3년 정도의 시간이 필요하며, 성장세를 실적으로 증명하는 데는 구조적 인내가 요구된다. 결국 해외 현지화 그룹은 약 3년 차부터 수익성의 곡선이 가팔라지는 구간을 기다리는 전략이 유효하다.

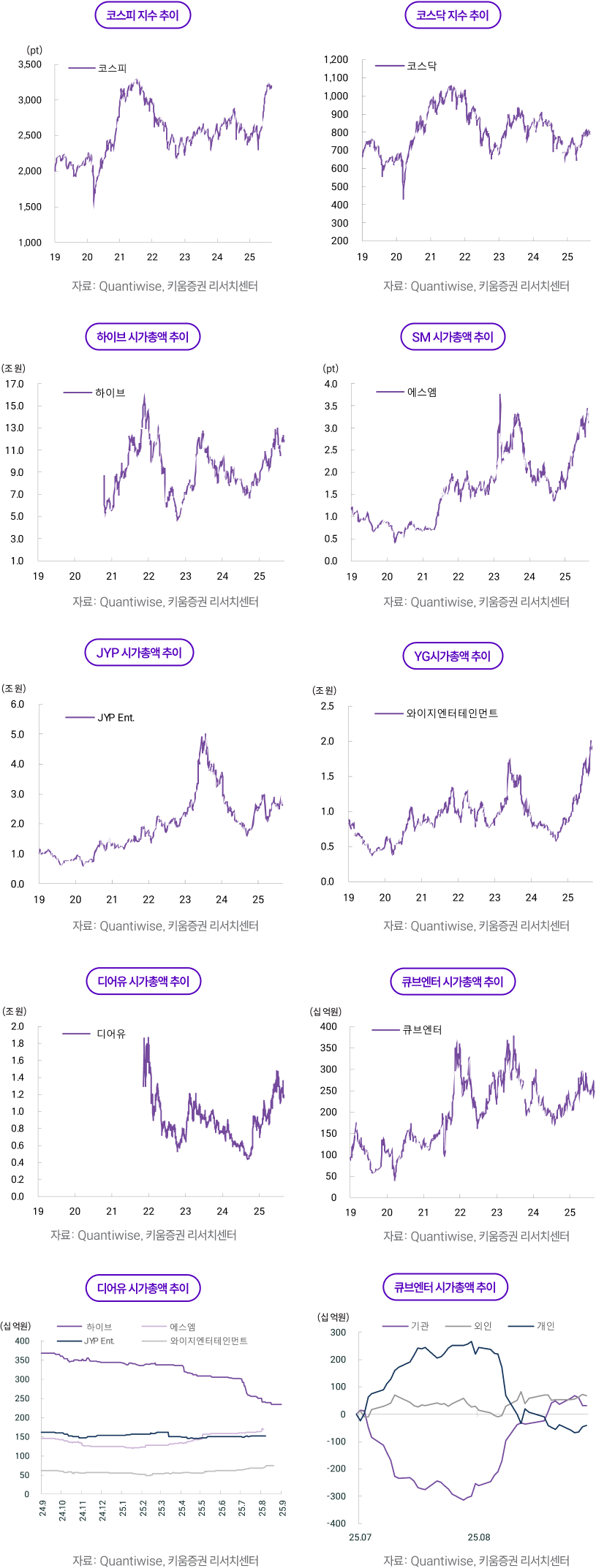

Stock Inside

2025년 7~8월 미디어 산업 주가 분석

하반기부터 편성 확대. 초기 성과는 양호

2025년 7~8월 미디어 산업 주가 분석

하반기부터 편성 확대. 초기 성과는 양호

김희재 대신증권 미디어 산업 연구위원

미디어 산업의 7~8월 주가는 지수 대비 부진했다. 주요 8개 종목 중 6개 기업은 상승했으나 수익률은 -18.8% ~ +16.4%로 편차가 컸다. 동기간 코스피는 +3.7% 상승, 코스닥은 +2% 상승해서, 6개 기업이 지수(코스닥, 코스피) 대비 언더퍼폼*했고, 삼화네트웍스와 NEW 두 기업만 지수(코스닥) 대비 아웃퍼폼**했다.

*특정 주식이나 펀드의 수익률이 벤치마크 지수나 시장 평균보다 낮은 성과를 보이는 것

**특정 주식이나 펀드의 수익률이 벤치마크 지수나 시장 평균보다 높은 성과를 보이는 것

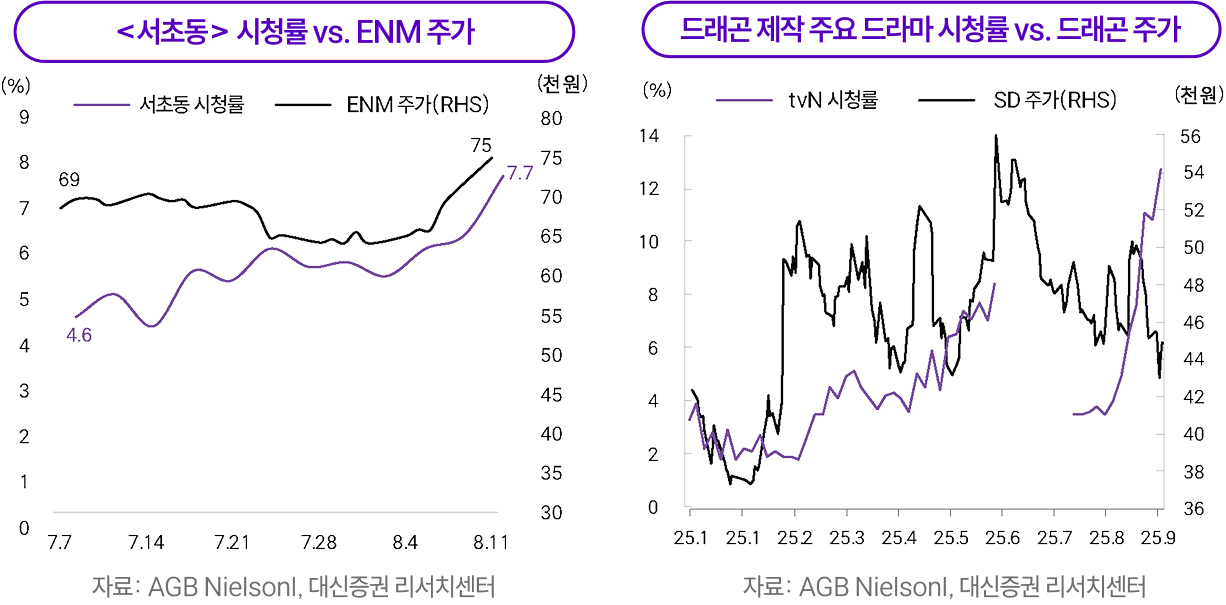

지난 호에서 7~8월 주가는 상승 추세를 유지하되 실적 발표를 전후로 일시적인 조정이 발생할 것으로 전망한 바 있다. 실적 발표가 8월 초중반에 예정되어 있었고, 아직은 부진할 것으로 전망되는 실적 프리뷰가 7월 초부터 진행되면서 주가는 약세를 보였고, 부진한 2Q25 실적 확인 후 개선될 하반기 실적에 대한 기대감이 유입되면서 8월 초부터 주가는 반등 추세를 형성했다.

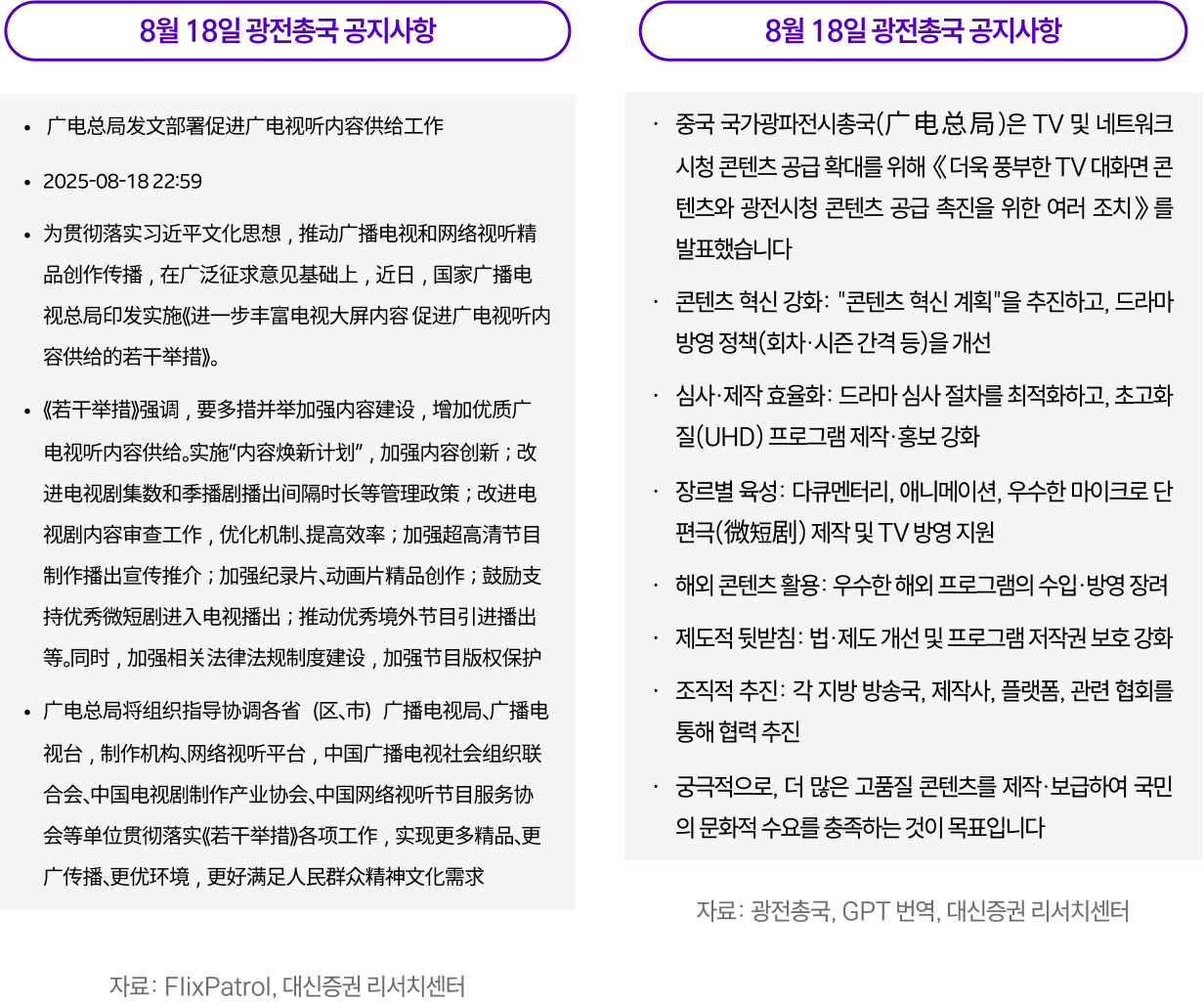

전반적인 주가 흐름은 예상대로 진행되었다. 다만 8월 18일 광전총국 공지로 한한령 해제 기대감이 급격히 확산되며 주가가 급등했으나, 이후 한중 문화콘텐츠 개방에 대한 양국 간 인식 차이가 드러나면서 조정을 받았고, 결과적으로 두 기업을 제외하고는 7~8월 기간 하락으로 마감했다.

중요한 것은 상반기까지의 부진한 실적에 관한 확인 후, 하반기 개선될 실적에 대한 공감대가 형성되었다는 것이다. 여기에 연초부터 지속적으로 유입된 한한령 해제 기대감이 주가의 변동성을 키웠기 때문에, 하반기에는 주요 작품의 시청률과 글로벌 OTT 인지도 상승에 따라 주가가 꾸준히 상승하는 가운데 한한령 변수가 단기적 등락을 좌우할 것으로 전망한다.

1. 2025년 7~8월 업종별 주가 분석

7~8월 콘텐츠 기업들의 주가 수익률은 -18.8% ~ +16.4% 수준이다. 주요 8개 종목의 합산 시가총액은 3.8조 원으로 -9.5% 하락했다. 2024년 말 시가총액 3.3조 원 대비로는 +15% 증가한 수준이다. 기업별로는 삼화네트웍스 +16.4%, NEW +13.1%, 팬엔터테인먼트 -3.8%, CJ ENM -4.7%, 스튜디오드래곤 -12.3%, 에이스토리 -13.8%, 콘텐트리중앙 -17.4%, SBS -18.8% 순이다. 동기간 코스피는 +3.7% 상승, 코스닥은 +2% 상승했다. 콘텐츠 기업들 8개 중 지수(코스닥)를 아웃퍼폼한 기업은 삼화네트웍스, NEW 2개 기업이다.

삼화네트웍스의 주가 상승 요인은 두 가지이다. 우선 신작 공급 일정이 확정된 점이다. 삼화네트웍스는 연간 평균 2편 정도의 작품을 제작하고 있으며, 올해 2025년 10월과 11월에는 《SBS》를 통해 <우주메리미>와 <키스는 괜히 해서!> 두 작품을 방영할 예정이다. 여기에 8월 18일 광전총국 발표 이후 한한령 해제 기대감이 더해지면서 8월 19일 +30% 상한가를 기록했다. 삼화네트웍스가 이번 광전총국 발표의 가장 큰 혜택을 받았다고 볼 수는 없지만, 2025년 주가가 부진했던 상황에서 신작 공개를 앞두고 산업 전반의 긍정적 뉴스가 겹치면서 주가 상승으로 이어진 것으로 분석된다.

NEW는 13.1% 상승하며 2위를 차지했는데, 배급을 맡은 영화 <좀비딸>의 흥행이 주가 상승 요인이었다. <좀비딸>은 7월 30일에 개봉했고, 개봉일 관객 수가 46만 명으로 흥행을 거두면서 7월 31일에 +30%의 상한가를 기록했다. 영화는 통상적으로 수요일에 개봉하는데, 수요일 평균 관객 수는 팬데믹 이전인 19년 53만 명을 기록했으나, 2025년 상반기의 경우 15만 명으로 부진했다. 7월 30일 전체 영화 관객 수는 2019년 평균을 상회하는 59만 명을 달성했고, <좀비딸>이 46만 명으로 가장 큰 기여를 한 것에 힘입어 다음 날 주가가 급등했다. 이후 조정을 받았으나, <좀비딸>이 극장 성수기 효과와 정부의 영화 할인쿠폰 지원 효과까지 맞물리면서 장기 흥행세를 이어가면서 다시 상승했다. <좀비딸>은 8월 말 누적 관객 수 500만 명을 넘어서면서(9월 8일 기준, 551만 명), 올해 첫 500만 관객을 돌파했다.

전체적으로는 -5.7% 하락했지만, 8개 기업 중 상대적으로 양호한 3위를 기록한 팬엔터테인먼트도 삼화네트웍스처럼 한한령 해제에 대한 기대감이 반영됐다. 8월 한 달 동안 주가의 큰 움직임이 없었으나, 8월 18일 광전총국 발표 이후인 8월 19일에는 +26% 급등했다. 동사의 주가는 <폭싹 속았수다>의 흥행으로 3월 급등 이후 다시 이전 수준 이하로 하락했다. 그 이유는 동사의 경우 연간 1~2편 정도의 드라마를 제작하는데, 당시 <폭싹 속았수다> 이후의 작품 계획이 알려지지 않았기 때문이다. 동사 역시 이번 광전총국의 발표로 큰 혜택을 받는다고 볼 수는 없지만, <폭싹 속았수다>가 넷플릭스에서 공개된 후 중국 불법 사이트에서도 높은 순위를 차지하고 있었기 때문에, 한한령 해제 시 해당 작품을 정식으로 수출하면서 추가 수익이 발생할 수 있을 것이라는 기대감이 8월 하순 반짝 상승의 배경이 됐다고 볼 수 있다.

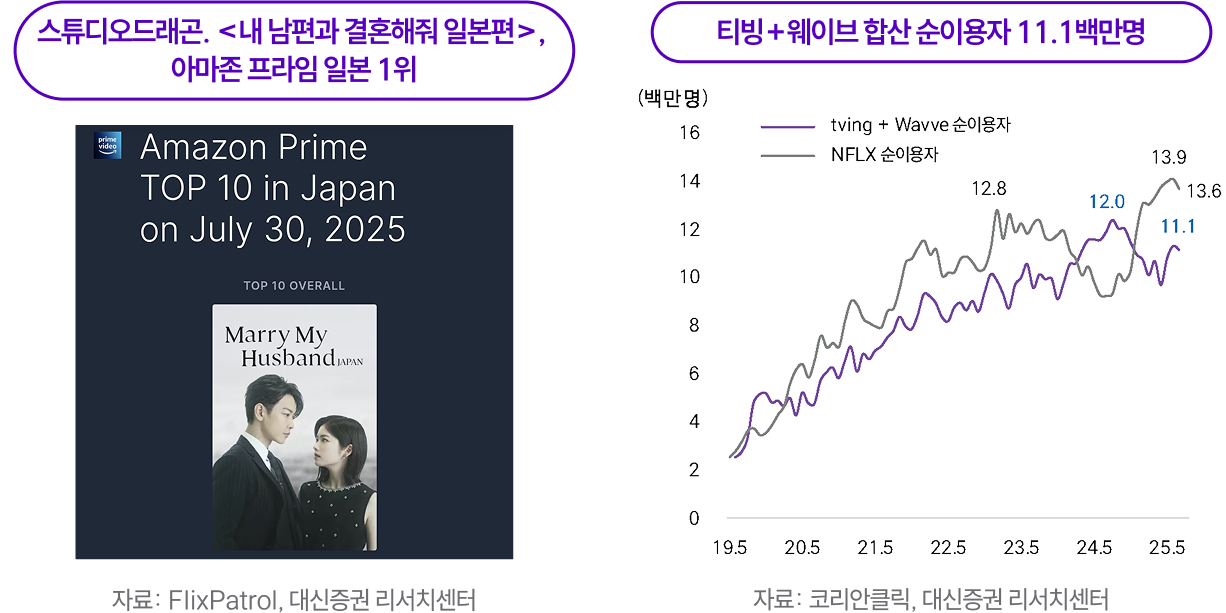

스튜디오드래곤은 14% 하락하며 주가 성과는 좋지 않았지만, 지난 두 달 동안 의미 있는 성과를 거뒀다. 2024년 1월 한국에서 최고 시청률 12%를 기록한 <내 남편과 결혼해줘>의 일본 리메이크판은 6월 27일 일본 아마존 프라임을 통해 공개된 후 1위를 기록했다. 이 소식이 국내에 알려지면서 단기 주가 상승으로 이어진 점이 고무적이다. 7월 1일에는 동사가 일본 현지에서 직접 제작한 <하츠코이 도그즈(첫사랑 dogs)>가 일본 방송사 《TBS》를 통해 방영을 시작했으며, 연내 일본에서 제작하는 작품 한 편이 추가로 공개될 예정이다.

일본 드라마 시장 규모가 한국보다 작아, 아직 스튜디오드래곤의 실적에 큰 기여를 하는 것은 아니지만, 해외에서 직접 제작한 작품을 선보이고 있다는 점은 동사 및 한국 콘텐츠 산업에 중요한 변화이다. 동사는 현재 미국에서도 약 10여 편의 작품을 기획 중이고, 이르면 연내에 1편 정도의 시리즈 오더(Series Order)***를 받을 것으로 전망한다.

***OTT 등의 매체로부터 제작을 정식으로 의뢰받는 것

콘텐트리중앙의 주가도 눈여겨볼 만하다. 동사의 주가는 7~8월 -17.4% 하락했는데, 7월에만 하락하고 8월 초에는 반등과 조정을 반복하는 모습을 보였다. 7월 주가 하락은 <굿보이> 종영(7월 20일) 후 후속작 <에스콰이어> 방영(8월 2일)까지 2주간 공백이 원인이었다. 앞서 <굿보이> 효과로 동사의 5~6월 주가는 +25.2% 상승했었다. 후속작 <에스콰이어>는 10회 기준 9.1%의 시청률을 달성하여 동사의 작품 중 올해 최고의 시청률을 기록했다. 동사 주가는 해당 작품 방영 후 +7.5% 상승했다.

삼화네트웍스의 주가 상승 요인은 두 가지이다. 우선 신작 공급 일정이 확정된 점이다. 삼화네트웍스는 연간 평균 2편 정도의 작품을 제작하고 있으며, 올해 2025년 10월과 11월에는 《SBS》를 통해 <우주메리미>와 <키스는 괜히 해서!> 두 작품을 방영할 예정이다. 여기에 8월 18일 광전총국 발표 이후 한한령 해제 기대감이 더해지면서 8월 19일 +30% 상한가를 기록했다. 삼화네트웍스가 이번 광전총국 발표의 가장 큰 혜택을 받았다고 볼 수는 없지만, 2025년 주가가 부진했던 상황에서 신작 공개를 앞두고 산업 전반의 긍정적 뉴스가 겹치면서 주가 상승으로 이어진 것으로 분석된다.

NEW는 13.1% 상승하며 2위를 차지했는데, 배급을 맡은 영화 <좀비딸>의 흥행이 주가 상승 요인이었다. <좀비딸>은 7월 30일에 개봉했고, 개봉일 관객 수가 46만 명으로 흥행을 거두면서 7월 31일에 +30%의 상한가를 기록했다. 영화는 통상적으로 수요일에 개봉하는데, 수요일 평균 관객 수는 팬데믹 이전인 19년 53만 명을 기록했으나, 2025년 상반기의 경우 15만 명으로 부진했다. 7월 30일 전체 영화 관객 수는 2019년 평균을 상회하는 59만 명을 달성했고, <좀비딸>이 46만 명으로 가장 큰 기여를 한 것에 힘입어 다음 날 주가가 급등했다. 이후 조정을 받았으나, <좀비딸>이 극장 성수기 효과와 정부의 영화 할인쿠폰 지원 효과까지 맞물리면서 장기 흥행세를 이어가면서 다시 상승했다. <좀비딸>은 8월 말 누적 관객 수 500만 명을 넘어서면서(9월 8일 기준, 551만 명), 올해 첫 500만 관객을 돌파했다.

전체적으로는 -5.7% 하락했지만, 8개 기업 중 상대적으로 양호한 3위를 기록한 팬엔터테인먼트도 삼화네트웍스처럼 한한령 해제에 대한 기대감이 반영됐다. 8월 한 달 동안 주가의 큰 움직임이 없었으나, 8월 18일 광전총국 발표 이후인 8월 19일에는 +26% 급등했다. 동사의 주가는 <폭싹 속았수다>의 흥행으로 3월 급등 이후 다시 이전 수준 이하로 하락했다. 그 이유는 동사의 경우 연간 1~2편 정도의 드라마를 제작하는데, 당시 <폭싹 속았수다> 이후의 작품 계획이 알려지지 않았기 때문이다. 동사 역시 이번 광전총국의 발표로 큰 혜택을 받는다고 볼 수는 없지만, <폭싹 속았수다>가 넷플릭스에서 공개된 후 중국 불법 사이트에서도 높은 순위를 차지하고 있었기 때문에, 한한령 해제 시 해당 작품을 정식으로 수출하면서 추가 수익이 발생할 수 있을 것이라는 기대감이 8월 하순 반짝 상승의 배경이 됐다고 볼 수 있다.

스튜디오드래곤은 14% 하락하며 주가 성과는 좋지 않았지만, 지난 두 달 동안 의미 있는 성과를 거뒀다. 2024년 1월 한국에서 최고 시청률 12%를 기록한 <내 남편과 결혼해줘>의 일본 리메이크판은 6월 27일 일본 아마존 프라임을 통해 공개된 후 1위를 기록했다. 이 소식이 국내에 알려지면서 단기 주가 상승으로 이어진 점이 고무적이다. 7월 1일에는 동사가 일본 현지에서 직접 제작한 <하츠코이 도그즈(첫사랑 dogs)>가 일본 방송사 《TBS》를 통해 방영을 시작했으며, 연내 일본에서 제작하는 작품 한 편이 추가로 공개될 예정이다.

일본 드라마 시장 규모가 한국보다 작아, 아직 스튜디오드래곤의 실적에 큰 기여를 하는 것은 아니지만, 해외에서 직접 제작한 작품을 선보이고 있다는 점은 동사 및 한국 콘텐츠 산업에 중요한 변화이다. 동사는 현재 미국에서도 약 10여 편의 작품을 기획 중이고, 이르면 연내에 1편 정도의 시리즈 오더(Series Order)***를 받을 것으로 전망한다.

***OTT 등의 매체로부터 제작을 정식으로 의뢰받는 것

콘텐트리중앙의 주가도 눈여겨볼 만하다. 동사의 주가는 7~8월 -17.4% 하락했는데, 7월에만 하락하고 8월 초에는 반등과 조정을 반복하는 모습을 보였다. 7월 주가 하락은 <굿보이> 종영(7월 20일) 후 후속작 <에스콰이어> 방영(8월 2일)까지 2주간 공백이 원인이었다. 앞서 <굿보이> 효과로 동사의 5~6월 주가는 +25.2% 상승했었다. 후속작 <에스콰이어>는 10회 기준 9.1%의 시청률을 달성하여 동사의 작품 중 올해 최고의 시청률을 기록했다. 동사 주가는 해당 작품 방영 후 +7.5% 상승했다.

2. 2025년 7~8월 미디어 산업의 주가에 대한 의견

올해 콘텐츠 시장은 연초부터 하반기에 주요 작품을 공개하는 것으로 계획되어 있었고, 하반기 들어서면서 계획대로 주요 작품들이 공개되고 성과도 좋게 나타나고 있다.

7~8월 미디어산업 주가는 전반적으로 약세를 보였다. 7월에는 부진한 2Q25 실적 우려로 주가가 하락했지만, 8월 초 실적 발표 후 하반기 개선 기대감으로 반등했다. 하반기에 공개되기 시작한 작품들이 보여주고 있는 성과처럼, 작품 수, 시청률, 글로벌 OTT에서의 순위 등 주요 지표들이 지속적으로 좋은 모습을 보여준다면 주가도 상승 추세를 보일 것으로 전망한다.

7~8월 주가에 변수로 작용한 것은 한한령 해제에 대한 기대감이었고, 하반기 주가에도 여전히 변동성을 키우는 요인으로 작용할 것으로 전망한다. 중국의 콘텐츠 시장은 중국 국가광파전시총국(이하 광전총국)의 규제 하에 제작 및 방영이 이루어진다. 한한령이라는 명시적 규제는 없지만, 광전총국의 한국 드라마 심의 중단으로 인해 한한령 상태가 지속되고 있는 셈이다.

지난 8월 18일 광전총국이 공지 사항을 게시했다. TV 및 네트워크(온라인) 시청 콘텐츠 공급 확대를 위한 여러 조치이다. 이 공지에는 콘텐츠 혁신 강화, 제작 효율화, 해외 콘텐츠 활용 등의 내용이 포함됐다. 이러한 조치를 통해 궁극적으로는 더 많은 고품질 콘텐츠를 제작 및 보급하여 국민의 문화적 수요를 충족하는 것이 목표라고 제시했다.

7~8월 미디어산업 주가는 전반적으로 약세를 보였다. 7월에는 부진한 2Q25 실적 우려로 주가가 하락했지만, 8월 초 실적 발표 후 하반기 개선 기대감으로 반등했다. 하반기에 공개되기 시작한 작품들이 보여주고 있는 성과처럼, 작품 수, 시청률, 글로벌 OTT에서의 순위 등 주요 지표들이 지속적으로 좋은 모습을 보여준다면 주가도 상승 추세를 보일 것으로 전망한다.

7~8월 주가에 변수로 작용한 것은 한한령 해제에 대한 기대감이었고, 하반기 주가에도 여전히 변동성을 키우는 요인으로 작용할 것으로 전망한다. 중국의 콘텐츠 시장은 중국 국가광파전시총국(이하 광전총국)의 규제 하에 제작 및 방영이 이루어진다. 한한령이라는 명시적 규제는 없지만, 광전총국의 한국 드라마 심의 중단으로 인해 한한령 상태가 지속되고 있는 셈이다.

지난 8월 18일 광전총국이 공지 사항을 게시했다. TV 및 네트워크(온라인) 시청 콘텐츠 공급 확대를 위한 여러 조치이다. 이 공지에는 콘텐츠 혁신 강화, 제작 효율화, 해외 콘텐츠 활용 등의 내용이 포함됐다. 이러한 조치를 통해 궁극적으로는 더 많은 고품질 콘텐츠를 제작 및 보급하여 국민의 문화적 수요를 충족하는 것이 목표라고 제시했다.

구체적인 내용이 언급된 것은 아니지만, "해외 콘텐츠 활용: 우수한 해외 프로그램의 수입 및 방영 장려"라는 부분이 사실상 한한령 해제를 의미한다고 해석되면서 콘텐츠 기업 대부분의 주가가 상승했고, 일부 기업은 상한가를 기록했다.